能谱CT脑灌注成像和头颈CTA联合扫描定量评估颈动脉狭窄对脑内血流储备的影响*

2019-05-28潘爱珍卢嘉宾

侯 进 王 伟 叶 晖 潘爱珍 卢嘉宾

脑卒中是目前我国居民死亡的首要病因,其中缺血性脑卒中占80%,而颈动脉狭窄是脑缺血重要的原因,除了易损斑块脱落会引起卒中外,狭窄会影响局部血液流动、减少脑内血流储备,导致短暂性脑缺血发作或临床症状改变。本研究采用能谱CT进行头颈CT血管造影(computed tomography angiography,CTA)和脑灌注成像联合检查,定量评估颈动脉狭窄对颅内血流储备的影响。

1 资料与方法

1.1 临床资料

回顾性分析2017年7月至2018年9月佛山市第一人民医院收治的36例怀疑短暂性脑缺血发作的患者资料,其中男性22例,女性14例;年龄38~80岁,平均年龄(62±15)岁。所有患者均行脑CT平扫、脑灌注成像和头颈联合CTA扫描。根据头颈CTA数据多种后处理结果,将72例颈动脉分为3组:颈动脉无斑块和狭窄为正常组(35例),颈动脉壁上有斑块但狭窄程度<30%为斑块组(24例),管腔狭窄程度>30%为狭窄组(13例)。

1.2 纳入与排除标准

(1)纳入标准:①临床怀疑有短暂性脑缺血发作;②已接受CT相关检查。

(2)排除标准:①颅内出血、颅内动脉狭窄;②有颅脑手术史;③测量感兴趣区有梗死灶或软化灶。

1.3 仪器设备

采用Discover 64排能谱CT机(美国GE公司)。

1.4 检测方法

(1)先行常规头颅平扫,然后选取以基底核区层面为中心的层面进行灌注扫描,使用双筒高压注射器以5 ml/s肘静脉注射浓度350 mg I/ml欧乃派克50 ml,在造影剂注射前后分别推注20 ml生理盐水。扫描条件为管电压80 kV、管电流160 mA、层厚5 mm、层间距5 mm、扫描层数8。

(2)行头颈联合CTA扫描,欧乃派克50 ml。扫描参数为管电压80 kV和140 kV、管电流630 mA、层厚0.625 mm、层间距0.625 mm、扫描范围起自主动脉弓至顶结节水平,扫描线与颅底平行。

1.5 观察与评价指标

(1)将所采集到的原始横断层面图像传至GEAW4.5工作站进行图像后处理,重建方法包括容积再现、多平面重建、最大密度投影等。记录颈动脉狭窄位置、是否有斑块、狭窄程度等指标,狭窄程度通过测量管腔内径判断:血管狭窄程度=(1-血管最狭窄处管腔直径÷狭窄远端管腔直径)×100%,将颈动脉狭窄分为轻度(0~29%)、中度(30%~69%)、重度(70%~99%)以及完全闭塞(100%)。

(2)分别在双侧的内囊后肢、尾状核和半卵圆中心选取直径为2 mm(内囊后肢)和5 mm(尾状核和半卵圆中心)的感兴趣区进行CT值、脑血容量(cerebral blood volume,CBV)、脑血流量(cerebral blood flow,CBF)、平均通过时间(mean transit time,MTT)、达峰时间(Tmax)和表面通透性(permeability surface,PS)等灌注参数的测量,测量时避开肉眼可见的梗塞或软化灶。

(3)图像分析由两位经验丰富的CT诊断医师独立进行,结果不一致时两者商讨后确定,其测量值取两者的平均值。

1.6 统计学方法

采用SPSS 20.0统计软件进行数据处理,统计结果采用均值±标准差(x-±s)表示。各组灌注参数值的比较采用单因素方差分析、两两比较采用LSD方法,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组不同部位CT值和灌注参数值比较

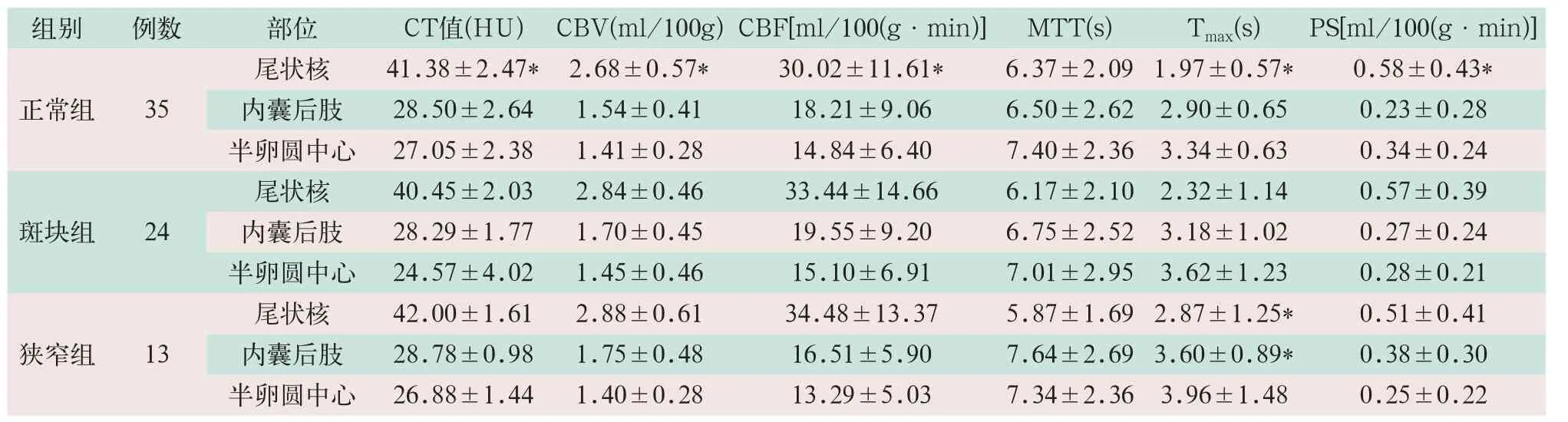

对正常组35例、斑块组24例和狭窄组13例患者的数据进行统计学分析,在正常组,除平均MTT值外,尾状核其他各值均与内囊后肢和半卵圆中心具有显著差别,具体表现为:尾状核的CT值、CBV值、CBF值以及PS值均显著大于内囊后肢和半卵圆中心,而Tmax显著低于内囊后肢和半卵圆中心。正常组内囊后肢和半卵圆中心两脑区的各指标无显著性差异。病变发生后,仅狭窄组内囊后肢和尾状核的Tmax显著大于正常组,其余指标在各组间均无显著差异;正常组中尾状核CT值与灌注参数值(CBV、CBF、PS和Tmax)与内囊后肢和半卵圆中心各值差异具有统计学意义;狭窄组尾状核和内囊后肢Tmax值与正常组的值具有统计学差异,见表1。

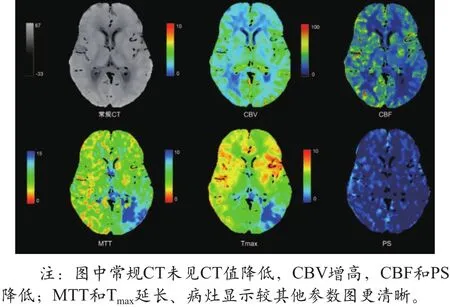

2.2 缺血灶在不同灌注参数图上的表现

灌注图像可以敏感发现CT值无降低的缺血灶,其中又以Tmax参数最敏感,灌注图像可以敏感发现CT值无降低的缺血灶,其中以MTT和Tmax参数图显示最好(如图1所示)。

表1 三组各部位CT值和灌注参数值比较(x-±s)

图1 左侧枕叶早期缺血灶脑灌注参数图像

3 讨论

血流储备在心血管领域应用较多,认为其较狭窄程度更能反映缺血损伤的程度,是指导介入治疗的重要指标[1]。但血流储备研究在脑血管领域尚少,目前认为血流储备与短暂性脑缺血发作密切相关,是脑缺血的重要预测指标。脑血流储备主要与血供、血管自身调节能力和侧支循环有关,三者相互协调共同维持脑内血流动态平衡[2]。当颈动脉狭窄时脑内血供减少,理论上可以导致脑血流储备降低,刘长华等[3]研究证实,脑动脉狭窄是短暂性脑缺血和脑梗死的重要病因,但由于其他两个因素的存在和附壁斑块的影响,因此颈动脉狭窄与血流储备的关系尚不明确。

CT灌注技术为这方面研究提供了可能。CT灌注通过观察组织毛细血管内对比剂变化引起的密度变化,达到量化评价组织器官血流灌注状态的目的,在正常状态下毛细血管分布是影响灌注量的重要因素[4]。本研究结果显示,正常组尾状核的多个灌注参数与内囊后肢和半卵圆中心不同,而内囊后肢和半卵圆中心间却无显著差异,这反映了尾状核组织结构的不同,尾状核具有更高的CBV、CBF和PS和更短的Tmax,表明尾状核的血流储备更丰富,且血液循环更快速,这与尾状核属于深部灰质核团内部具有更丰富毛细血管网的组织结构一致[5]。

本研究选取了尾状核、内囊后肢和半卵圆中心作为感兴趣区,研究动脉狭窄时脑内血流储备的变化,是由于此三脑区是临床上最易发生缺血灶的区域,在解剖上这些区域均由终末小血管供血,侧支循环不充分,故本研究推测其对血流储备的改变较敏感。本研究结果显示,狭窄组尾状核、内囊后肢灌注参数发生异常改变,证实颈动脉狭窄在脑梗死发生前即可导致脑内血流储备的降低,进一步表明颈动脉狭窄是脑梗死的高危因素;此外,以前认为半卵圆中心位于血供分水岭区,理论上其血流储备更易受到血供的影响,但本研究结果显示,狭窄后血流储备降低最显著的区域是尾状核和内囊后肢区,猜测可能与此两区的基础代谢旺盛、血供需求较高相关,也可能与此两区具有更丰富的毛细血管网有关。

目前,多项研究反复证实了脑灌注较平扫可以更敏感的发现脑缺血灶[6-7]。本研究亦发现灌注扫描可以很好的显示CT值无减低的脑灶,在灌注扫描中各参数对缺血的敏感性不同[8]。本研究发现,Tmax参数较CBV、CBF、MTT和PS等参数对缺血损伤更敏感,而PS参数在缺血量化分析时其标准差较大,测量的稳定性较差。

本研究的局限性在于未对脑内侧枝循环的情况进行评估,颅底Willis环通道开放与否对血流储备的影响尚存在争议,值得进一步研究。

4 结语

联合使用CT灌注和CTA技术可及时准确发现颈动脉的病变情况,以及获得脑组织灌注等方面的信息。颈动脉狭窄也会导致脑内血流储备的变化,尤其对尾状核和内囊后肢影响较大,应及时采取针对性预防或治疗措施,以防止卒中的发生。