“兴奋在神经元之间传递”的探究式教学设计*

2019-05-25文可佳北京市十一学校北京100039

文可佳 (北京市十一学校 北京 100039)

1 教学策略

生物学是研究生命现象和生命活动规律的科学,其本质是实验科学。 在《普通高中生物学课程标准(2017年版)》中,对该学科的核心素养做了充分阐释。 生物学核心素养包括生命观念、 科学思维、科学探究和社会责任。 生物学科的教学,不仅应该让学生获得基础的生物学知识, 同时也需要让学生领悟到生物学家在科学探究过程中解决问题的思路和方法[1]。 与传统以知识为主的评价体系不同,目前中、高考改革的趋势,对学生阅读新材料、从中得出科学的假设、分析实验结果并提出进一步研究方案有较高要求。然而,学生高二才接触生物学, 其分析生物学材料及理解生物学科本质的能力较弱,是生物学教学的痛点之一。

“兴奋在神经元之间的传递”是高中生物学“稳态与环境”模块的核心教学内容之一,人教版高中生物学教材将该内容安排在必修3 第2 章 “动物和人体生命活动的调节”第1 节“通过神经系统的调节”中。该节内容在前后知识关联上具有重要的纽带作用, 学生前一节课学习了兴奋以电信号的形式在神经纤维上传导, 本节课教师需要引导学生思考兴奋在神经元之间以何种方式传递, 以及这样的传递方式有何意义。 学生透彻理解兴奋在神经元间传递的方式, 将为其后续理解学习与记忆等人脑的高级功能打下基础。

考虑到该节内容在教材中的重要地位,以及如上所述目前生物学教学的痛点,本节课的教学改变传统课程抽象的知识灌输方式,将神经元间信息传递相关知识的讲授融入到经典或前沿的研究发现工作的介绍与分析中, 这样学生既掌握了知识,又了解了这些知识是如何从实验室的研究过程中产生的。同时,对突触可塑性等前沿领域的拓展,可激发学生学习生物学的兴趣,使学生拥有不断探索的科学精神,最终形成生物学核心素养。

2 教学目标

1)生命观念:描述兴奋在神经元之间的传递过程; 初步形成化学突触和电突触的结构与其功能相适应的生命观念。

2)科学思维:通过对神经元间化学传递案例的分析讨论,能根据材料中的文字信息以及图表,推断出神经冲动通过神经递质在神经元之间完成传递的过程。

3)科学探究:基于学习与记忆的相关研究资料,结合兴奋在神经元之间的传递过程,分析并尝试提出学习与记忆可能的分子基础。

4)社会责任:关注神经科学前沿进展,能对抑郁症、 阿尔茨海默病等疾病治疗的新闻报道进行科学的评价。

3 教学过程

3.1 基于前期学情调研的引入 课前教师以问卷星的形式调查学生对于神经生物学感兴趣的问题,在课上展示问卷结果,精选学生最感兴趣的问题如下: ①人类为什么能在春天感受到紫丁香的香气, 并在任何时候都能提取出来这种嗅觉上的记忆? ②抑郁症和阿尔茨海默病现在有治疗方法吗?③受挫后心脏很痛、止不住颤抖的感觉可以用神经科学解释吗?④我时常感到恐惧和焦虑,有办法控制吗? ⑤迷幻剂的作用机理是什么?

教师指出, 以上这些问题都与今天要学习的兴奋在神经元之间的传递直接相关, 从而引入新课。 此引入方式,可充分激发学生的求知欲。 课程结束时将这些学生感兴趣的问题作为作业布置,要求学生利用本节课所学内容, 结合查阅到的资料进行解答,前后呼应。

3.2 “汤与电火花”的历史争论 兴奋在神经元之间是如何传递的, 在科学界中曾引发了长时间的激烈讨论。 本环节将带领学生回到科学发现当时的历史环境,对关键实验进行分析,引导学生像科学家一样不断深入思考问题。

一个神经元如何与邻近的另外一个神经元“对话”(图1)? 为解决这个问题,1920—1950年间,科学界开始了一场旷日持久的“汤与电火花”(soup versus spark)的争论。 “电火花”论者,相信突触间交流是电性质的, 在2 个神经细胞之间的突触间隙观测到的电信号, 是突触前神经元的动作电位电流“流”到突触后神经元的结果。 而“汤”论者认为是化学物质主导了突触间的信息交流。请学生思考,如果你是“汤”论者,你打算如何设计实验验证突触间的信息交流是由化学物质所主导的假设?

图1 兴奋在一个神经元内部传导与在神经元之间传递的方式不同[2]

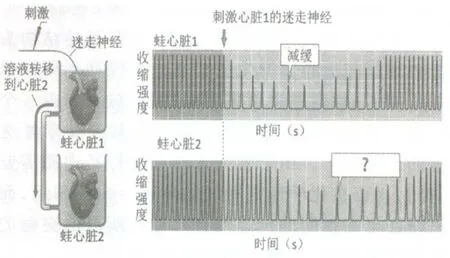

3.2.1 “汤”论经典实验—1936年诺贝尔奖原始数据分析 教师介绍科学史上获得1936年诺贝尔奖的经典实验:Loewi 是一位出生于德国的生理学家,1921年他将2 个蛙心分离, 第1 个带有神经,第2 个不带神经。 2 个蛙心都装上蛙心插管,并充以少量任氏液。 刺激第1 个心脏的迷走神经后进行观察,实验结果如图2 所示。请学生思考并讨论以下问题: ①请描述电刺激心脏1 迷走神经后的实验现象,该现象说明了什么?②心脏2 心率发生的变化是由什么导致的? ③综合心脏1 与心脏2 的实验结果,你能得出什么结论?

学生讨论后教师精讲, 刺激第1 个心脏的迷走神经几分钟后心跳减慢; 随即将其中的任氏液吸出转移到第2 个未被刺激的心脏内, 后者的跳动也慢了下来, 正如刺激了第2 个心脏的迷走神经一样(图2)。 与当年大多数科学家的推断不同,该实验证明了兴奋在神经元之间的传递由化学物质介导。

图2 1921年Loewi 发现神经冲动化学传递学说的原始实验[3]

为让学生感知科学发现的一般规律, 教师可进一步介绍该实验设计的背景[4]。 根据Loewi 本人的自传,1921年他在梦里做了一个极为巧妙的实验,第2 天起床后,他却无法回忆起具体的实验设计。 但是第2 个夜间,这个想法又出现在梦中。 醒后,他立即按照梦中的设计用蛙心完成了这个简单的实验。后来他回忆道:如果经过成熟的考虑,我是不会做这个实验的。 毕竟,迷走神经会释放一种抑制性物质不是一个理由充分的假设,很难想象通常被认为只在神经末梢和心肌间很短距离的范围内才能有效的一种化学物质,竟会如此大量地释放以致溢出,而它被灌流液稀释后,仍能抑制另一心脏。由此说明科学发现中勇于尝试的重要性。

Loewi 等科学家经过不懈努力,后来发现这种迷走神经物质实际上是乙酰胆碱。 因为该实验打下了神经冲动化学传递学说的基础,2 位科学家获得1936年诺贝尔奖。

3.2.2 “电火花”论者的证据

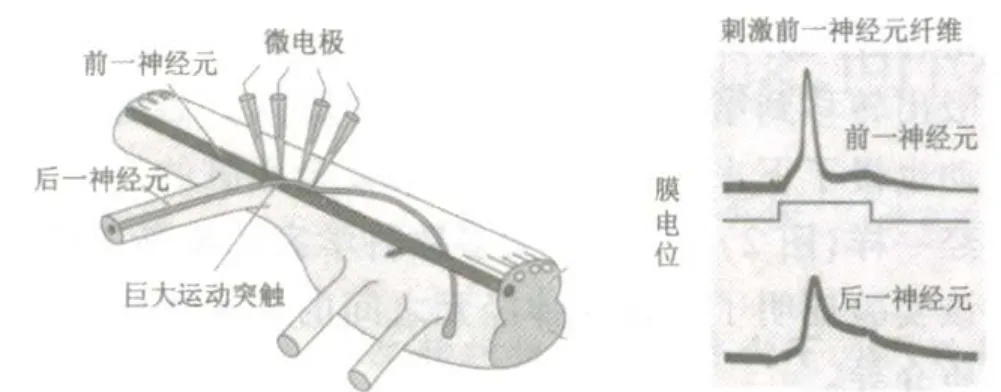

引导学生进一步思考: 可以就此总结所有突触传递都是化学性的吗? 学生讨论后教师引入材料:早在1954年,科学家Fatt 就有远见地指出,尽管目前所有证据都表明在突触连接处发生了化学传递, 但仍有可能在其他的连接处存在电传递,3年后Fatt 的预言得到证实。 教师展示图3 所示发现电突触时的实验设计与结果,设计问题串如下:①电突触的兴奋如何传递? ②电突触有什么生理意义? ③为什么脑中化学性突触占决定性地位?质出细胞的方式是什么? 依靠了细胞膜的什么特点?③递质通过什么方式由突触前膜到突触后膜?递质进入了什么环境?④至此传递的信号是什么?学生对照真实的电镜图片和教材上的模式图,自行构建包含有神经递质的突触小泡与突触前膜融合, 继而以胞吐的形式释放神经递质至突触间隙的知识体系。

图3 1959年在鳌虾中枢神经系统中发现突触处的电传递[5]

学生讨论后,教师加以总结,电突触的结构为突触前膜与后膜以原生质相通, 神经冲动可以通过连接子(胞内通道聚集而成的缝隙连接)由一个细胞直接流至另一个细胞。 电突触较于化学性突触的优势在于, 由于轴突末端释放神经递质需要时间,兴奋在化学性突触间的传递会出现延迟,而兴奋在电突触间的传递没有延迟, 所以电突触的传递速度更快。在漫长的进化中,动物体内涉及躲避的快速反射多选择电突触结构。然而目前发现,脑中化学性突触仍占决定性地位, 这是因为化学介导的突触传递显示出巨大的可塑性。 神经递质的存在,使得递质释放量可以被精准调控,如同字母表中的字母可以组合成不同的词一样, 动物大脑中丰富的化学物质可以令突触组合起来构成更加复杂的调控模式。因此,化学突触具有一个电突触无法比拟的重要优势, 即化学突触能够支持更多的学习形式和记忆存储形式。

总之,当学生置身于历史环境中会发现,科学争论发展到最后,双方都有道理。突触结构与其生理功能相对应, 每一种突触结构都有对方不可替代的作用。由此,学生不仅可以树立结构与功能相适应的生命观念, 也可体悟到科学发现中一直变化的是人的观点, 不变的是严谨的科学逻辑和人类对于真理持之以恒的追问与追求。

3.3 学生自主构建神经递质在化学突触中“旅行”路线图 教师分发学生探究活动指南, 学生根据指南上基于原始文献的探究材料以及问题串,以小组为单位进行讨论, 自主构建神经递质在化学突触中的“旅行”路线图。 教师记录学生在小组讨论过程中出现的问题及达成的共识, 适时加以引导与辅助。

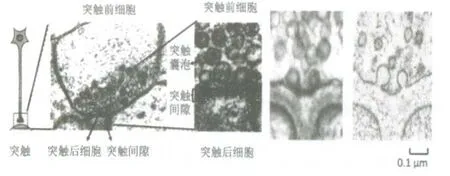

3.3.1 神经递质被释放的过程 图4 为1955年历史上有关突触的第1 张电镜图片,以及1989年技术改进后的电镜图片。 请对照人教版必修3 第19 页的突触结构示意图,讨论以下问题:①回忆已学内容,神经递质存储于什么结构中?②神经递

图4 兴奋通过神经递质在神经元间传递的电镜图片[2]

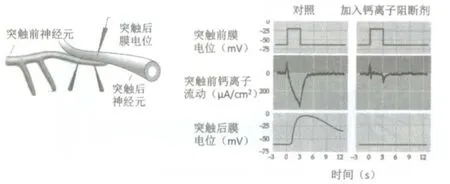

3.3.2 神经递质释放需要钙的证据 展示如图5所示的1984年Augustine 原文中数据, 请学生讨论以下问题:①根据图中所示实验结果,说明当动作电位沿着轴突传到突触前终端时, 会导致哪一种离子通道开放? ②已知在突触前去极化和递质的释放之间总有0.5 ms 的延迟,请推测原因是什么?学生讨论后总结:当动作电位沿着轴突传到突触前终端时, 电压门控离子通道开放, 钙离子流入,进而导致神经递质释放。

图5 1984年Augustine 利用钙离子阻断剂证明神经递质释放需要钙离子[3]

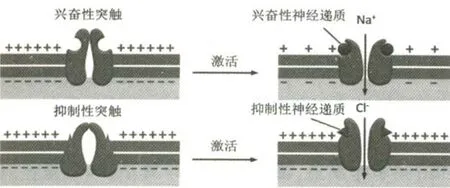

3.3.3 兴奋性递质与抑制性递质 展示如图6所示的兴奋性递质与抑制性递质的作用机理图,请学生讨论:①兴奋性与抑制性递质作用机理最大的不同在哪里?请具体描述。②在突触后膜处传递的信号是什么? ③你能列举生活中抑制性递质作用的例子吗? ④抑制性神经递质的传递有什么生理意义?学生讨论后教师精讲,兴奋性递质的作用机理为,通过使下一个神经元的钠离子内流,从而令膜去极化,提高激发动作电位的可能;抑制性递质则通过令氯离子内流维持膜的极化状态, 减少下一个神经元激发动作电位的可能。 教师可结合膝跳反射和排尿反射的例子, 进一步解释抑制性神经递质存在的意义。

图6 兴奋性递质与抑制性递质的作用机理[6]

总之,本部分通过基于原始文献的材料分析,以层层递进的问题串作为载体, 令学生自行构建神经递质在化学性突触中传递的概念图, 以充分发挥学生学习的自主性, 提高学生的归纳与概括以及逻辑推理能力。

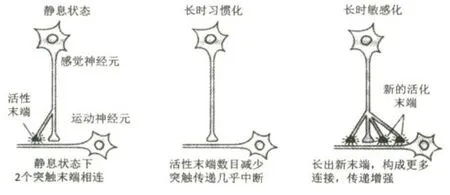

3.4 前沿拓展——学习与记忆的机理 由于在上课前的调查问卷中, 很多学生反映对学习与记忆的机理非常感兴趣,因此笔者以2000年诺贝尔生理学或医学奖——记忆分子基础及多巴胺的发现为背景,将神经生物学前沿“突触可塑性”引入课堂教学,作为知识的拓展深化。图7 是动物发生长时间的记忆时解剖学变化的示意图。 图中长时习惯化指的是, 当一个不具有伤害性的刺激重复出现时, 神经系统对该刺激的反应逐渐减弱的现象; 长时敏感化指的是当一个伤害性刺激重复出现时,神经系统对其反应会逐渐增强。请学生据此思考: ①你能列举生活中习惯化和敏感化的例子吗? ②兴奋在神经元之间的传递方式与长时记忆之间有着怎样的内在联系?

图7 与长时记忆相伴的解剖学变化[2]

学生讨论后,教师加以总结,长时记忆不只是短时记忆在时间上的延伸,神经回路中的突触数目也发生了变化。如图7 所示,长时习惯化时,感觉神经元和运动神经元之间的突触端数目减少;长时敏感化时,感觉神经元可以长出新的突触端。因此,化学性突触是学习与记忆的基础,大脑中的突触数目并非一成不变,学习能够改变突触的数目。

总之, 通过对学生感兴趣的学习记忆话题进行前沿拓展, 可深化学生对兴奋在神经元间传递分子机理的理解与应用,增加学生关注前沿问题的意识。

4 教学评价

为将学生获取知识与发展智力紧密结合,避免知识传授与能力培养的脱节问题, 本节教学评价包括2 个部分。其一为事实性知识评价,请学生根据课上所学内容, 完成神经递质在化学性突触中的“旅行”路线图。 其二为能力评价,课程开始时学生提出的包括“抑郁症和阿尔茨海默病现在有治疗方法吗”在内的5 个问题,请学生任选其一,搜集资料,试图从某个角度给出问题解释。针对自己给出的可能解释,需提供论据,运用课上所学的材料分析的方法对该解释加以论证, 最终以演讲或海报的方式进行展示。

5 教学反思

“兴奋在神经元之间的传递”在教材中是以叙述性和结论性的语言及图示呈现的。 如果教师只是单纯重复教材上的知识性内容, 用表格等方法进行兴奋在神经纤维上传导、 神经元间传递不同之处的归纳总结,则学生难有学习兴趣,同时也无法得到理解能力、分析能力和推理能力的提高。

为此, 本节课强化了知识背后的科学探索历程, 学生回到科学家做出关键发现的历史背景中,转换为科学家的立场和角度探究生物学问题。 同时,基于经典原始文献的材料分析环节,可调动学生学习的积极性,通过自主分析与推理发现获取知识。此外,通过前沿扩展和个性化评价,活跃学生的思维,拓展视野,激发学生探索大脑奥秘的兴趣。

总之,通过此基于科学史和原始文献的探究教学方式, 希望学生通过日常每一节课的点滴积累,逻辑推理能力和分析能力逐渐得以增强,并深刻理解生物学是实验科学的本质,从而达到新课程标准中对学生理性思维及科学探究能力培养的要求。