CT平扫加增强扫描对子宫肌瘤的诊断效果分析

2019-05-23王恩力侯朝华

王 艳 王恩力 侯朝华

天津医科大学中新生态城医院(300467)

子宫平滑肌瘤是女性常见良性肿瘤,在育龄女性发病率达33.13%[1]。子宫肌瘤可引起月经期延长、月经量增加、下腹部疼痛感、急性出血、腹部抠及肿块等症状和体征,并存在恶变可能性,而当肌瘤发生血供障碍、营养缺乏时发生继发性变性[2],子宫肌瘤变性发生率6.5%[3]。针对此人群,应做到早检查、早诊断、早治疗,以把握最佳治疗时机,提高治愈率。在临床上,超声常难以检查出子宫肌瘤变性[4],MRI价格昂贵且不能区分玻璃样变和未变性的肌瘤[5],而CT有较好的密度分辨能力,对脂肪、囊变和钙化分辨能力较好,且增强CT可以区分肿瘤不同性质的变性[6]。本研究回顾性分析经手术和病理确诊为子宫平滑肌瘤变性患者的临床资料,探讨其子宫平滑肌瘤诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性收集2017年1月—2018年3月本院接受CT平扫及增强CT扫描且经手术和术后病理检查证实为子宫肌瘤变性患者资料25例,年龄(46.4±6.0)岁(35~65岁)病史(18.2±6.2)月(1~38月),主要临床症状为盆腔肿块14例、月经改变7例、腹部疼痛3例、腹痛合并阴道流血1例。

1.2 检查方法

采用多层螺旋CT(德国西门子,层厚10mm,Pitch 1)扫描。增强CT扫描使用对比剂碘帕醇(上海博莱科信谊药业有限公司),碘帕醇剂量80ml,注射速度2.5ml/s。扫描范围为肝顶至盆腔底部。在检查前4~6h受检者口服2%泛影葡胺溶液600~700ml充盈肠道,并嘱检查前1h开始憋尿,待膀胱充盈后行CT平扫及增强扫描。

1.3 统计学方法

采用SPSS 21.0进行统计学分析,描述性分析,计数资料采用(%)表示,计量资料采用(珔x±s)表示。

2 结果

2.1 肌瘤切除及病理检查

25例患者,手术切除肌瘤38个,其中变性26个(68.4%)。玻璃样变14个(53.9%);囊性变伴玻璃样变4个(15.4%);红色样变4个(15.4%);脂肪变性伴玻璃样变2个(7.7%),钙化伴玻璃样变1个(3.9%);粘液样变1个(3.9%)。变性≥2种6个(23.1%)。25例患者宫颈炎5例(20.0%)、腺肌病4例(16.0%)、内膜增生3例(12.0%)、内膜萎缩2例(8.0%)、内膜异位1例(4.0%)、腹水1例(4.0%)。

2.2 CT 检 查

2.2.1 子宫宫腔 宫腔变形21例(84.0%),可见部分宫腔呈现新月形或者线性变小,有部分宫腔扩大,内部可见液性密度影,形状不规则。宫腔形态、大小变化不明显共4例(16.0%)。

2.2.2 子宫肌瘤 子宫失去正常形态结构,子宫腔变小、偏位或消失17例(65.4%);子宫颈增大移位,子宫颈管变小 、偏位6例(23.1%);子宫外孤立肿块3例(11.5%)。变性的26个子宫肌瘤边缘清楚,横断面呈圆形或椭圆形13个(50.0%)、分叶状12个(46.2%);横 断 面 面 积 直 径 平 均 5.0cm(1.5~30cm),其中≥4.5cm 的变性子宫肌瘤21个(80.8%)。生长于子宫体19个(73.1%)、子宫颈5个(19.2%)、阔韧带2个(7.7%)、子宫肌壁间型14个(53.9%)、浆膜下型10个(38.5%)、黏膜下型2个(7.7%)。

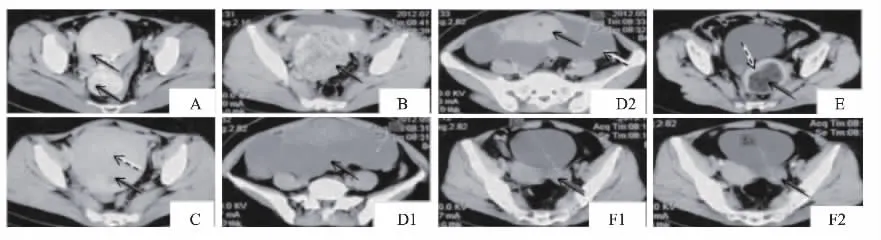

2.3 肌瘤密度

与正常子宫肌瘤密度相比,CT扫描显示以实性成分为主的肌瘤共19个,有14个肌瘤肿块内可见裂隙状或同心圆状低密度影;增强CT扫描呈现裂隙状、云絮状或蜂窝状轻微强化或不强化影,病理结果证实为肿瘤内玻璃样变(图A~图C);4个肿块平扫偏中央区可见片状低密度影,边界较清晰,增强CT扫描低密度影呈现轻度强化影,边界清晰,病理结果证实为红色变性;2个子宫肌瘤肿块CT平扫可见斑片状、颗粒状高密度影或裂隙状低密度影,增强CT扫描可见裂隙状偏低强化影,病理证实为子宫肌瘤内玻璃样变性和出血坏死性钙化(图C);以囊性为主6个,其中4个肿块CT平扫可见地图样囊状低密度影,增强CT扫描显示实性部分不均匀强化影,而囊性部分强化不明显,术后病理提示肿瘤内囊性变,2例显示玻璃样变(图D);2个子宫肌瘤CT平扫可见散在斑片状和大片状脂肪样低密度影,增强CT扫描可见少量实性部分片絮状强化影,术后病理证实为肿瘤内脂肪变性(图E),其中1例合并玻璃样变,另1例经CT平扫呈现均匀低密度影,增强CT扫描提示囊壁强化而囊内不强化,术后病理提示肿瘤内部粘液样变(图F)。各种肌瘤影像见图1。

3 讨论

子宫肌瘤变性可发生于子宫或附件的任何部位,既往研究发现,直径≥4cm的肌瘤变性风险较高[7]。子宫肌瘤变性以玻璃样变最为多见[8]。黏液样变和囊性变常继发于玻璃样变,脂肪样变和钙化也多在坏死、玻璃样变后发生。当粘液样变发生浸润时应及时做恶性处理。红色样变是形态特殊的变性,其发生率在2%~5%,与妊娠有关的变性占20%~35%[9]。肉瘤样变是肌瘤恶性病变,发生率较低,约0.5%[10]。本研究中,变性肌瘤部位较多变,平均直径5.0cm,其中≥4.5cm的变性子宫肌瘤占多数(80.8%)。对子宫肌瘤变性与不变性的治疗方法有所不同,术前检查肌瘤是否变性以及变性程度可为临床治疗提供依据。

图1 CT扫描肌瘤影像

临床上,虽然超声和MRI检查能够对子宫肌瘤的检出有一定价值,但二者存在无法避免的局限性,如前者常难以检查出子宫肌瘤变性[4],而后者价格昂贵且不能区分玻璃样变和未变性的肌瘤[5]。CT因具有较好的密度分辨能力,且操作简便、无创等优点,成为临床诊断子宫肌瘤的主要辅助方法,尤其对于脂肪、囊变和钙化的分辨能力较好[6]。随着增强CT在临床中的应用,对子宫肌瘤的诊断发挥着越来越大作用。

本研究结果显示,手术病理证实为肿瘤内玻璃样变的肌瘤,经CT扫描显示实性成分为主肌瘤19个,有14个肌瘤肿块内可见裂隙状或同心圆状低密度影,增强CT扫描呈现裂隙状、云絮状或蜂窝状轻微强化或不强化影。术后病理结果证实为红色变性的肌瘤,平扫偏中央区可见到片状低密度影,边界清晰,增强CT扫描低密度影呈现出轻度强化影,边界显示更加清晰。病理证实为子宫肌瘤内玻璃样变性和出血坏死性钙化的肌瘤,经CT平扫可见斑片状、颗粒状高密度影或裂隙状低密度影,增强CT扫描可见裂隙状偏低强化影。术后病理提示肿瘤内囊性变为主的6个肌瘤,有4个肿块经CT平扫可见地图样囊状低密度影,增强CT扫描显示实性部分不均匀强化影,而囊性部分强化不明显。肿瘤内脂肪变性的肌瘤,经CT平扫可见散在斑片状和大片状脂肪样低密度影,增强CT扫描可见少量实性部分片絮状强化影。肿瘤内部粘液样变的1个肌瘤,经CT平扫呈现均匀低密度影,增强CT扫描提示囊壁强化,而囊内不强化。提示CT平扫结合增强CT扫描对于子宫肌瘤变性的性质具有较好的辅助诊断作用。

以往相关研究证实,CT扫描肌瘤玻璃样变以实性成分为主,密度不均匀,增强CT根据变性程度分为裂隙状、云雾状、蜂窝状低强化或不强化。囊性变CT扫描时多可见病灶内液化、坏死,而增强CT扫描时常无明显强化,变性区与CT表现的低密度影常吻合[11]。子宫肌瘤红色样变又叫溶血性变,该病变从肌瘤中心开始,是由肌瘤血液循环障碍所致,CT平扫以实性成分为主,中央区可见低密度影,增强CT呈低度强化,可较清楚显示缺血病变区[12]。脂肪样变以囊性为主,病灶内部可见斑片状、大片状脂肪影,从局部病灶到弥漫性病灶,增强CT可见结节状强化影[13]。出血钙化CT扫描可见斑片状、不规则状高密度影,出血钙化常发生于其他变性之后,增强CT表现出玻璃样变和囊性变。粘液样变CT扫描显示以囊性成分为主,增强CT可见囊壁强化。肉瘤样变CT表现常无特殊,可呈浅分叶状、大片状或散在小片状坏死[14-15]。

综上所述,CT扫描结合增强CT对变性子宫肌瘤具有较好的诊断价值,特别是玻璃样变、红色变性和囊性变的CT征像特征性较为明显。但由于CT自身存在的弱点,如放射性,且子宫肌瘤肉瘤样变CT表现常无特殊,因此在鉴别子宫肌瘤变性时,单单依靠CT扫描仍存在一定局限性。临床中尚需结合其他方法进行明确诊断。