三入口单级分形微流控浓度梯度芯片的设计与性能分析

2019-05-21姜云峰张思祥刘吉晓李姗姗刁雁雁

姜云峰, 张思祥, 刘吉晓, 李姗姗, 杨 丽, 刁雁雁

(河北工业大学机械工程学院, 天津 300401)

引言

浓度梯度是指溶质在固定区域的浓度空间内呈现规律性递增或递减分布的现象,在生物学、化学和医学等领域具有普遍应用。传统浓度梯度生成方法具有明显不足,如生成浓度梯度过程较难控制,生成效率较低、浓度梯度不够精确、稳定性较差等。所以,传统浓度梯度生成方法已不适应科技发展要求,生成可控、精准和高效的浓度梯度是社会发展的必然需求。

微流控浓度梯度芯片较传统芯片具有许多优势,如芯片通道结构具有多维网络相对独立的环境,芯片特征尺寸小,比表面积大,传质传热速度快,能满足高通量分析,并且可通过控制反应时间、温度、压力等控制浓度梯度生成过程。因此,微流控浓度梯度芯片被广泛应用于生物[1-2]、医学[3-4]、化学[5-6]等诸多领域。

随着微流控芯片技术发展,研制性能更好、更加精准且能够批量生产的微流控浓度梯度芯片已成为主要的研究方向。目前,已开发出系列动态可控、重现性好、可形成精准时空梯度的微流控芯片。对于芯片分类,不同研究者的分类方法不同,但基本原理均为基于微观环境下微流体的混合、扩散和传质等。常见的微流控芯片类型有纸基通道型[7-8]、液滴型[9-10]、时间演化型[11]、通用型[12]、并流型[13]等,每种类型各有特点。

并流型微流控浓度梯度芯片结构简单、易集成,可快速生成稳定的浓度梯度[14-15],且通过改变微通道形态与空间构型可获得任意浓度梯度,优势明显。基于分形理论(分形是指部分和整体通过某一种方式相似的形体,自相似是分形理论的一个重要原则)开发了并流型三入口单级分形微流控芯片,可快速、精准的生成稳定浓度梯度,弥补了传统方法的不足。通过改变进样条件实现对微流体浓度梯度分布特性的调节,解决了生成不同浓度梯度需改变芯片几何结构问题,提高了浓度梯度生成效率。

1 物理模型的建立

微通道设计以Y形基本混合单元为基础,如图1a,并基于自相似分形理论,将2个Y形混合单元的出口末端,分别作为下一级流道单元的2个入口,得到两级自相似分形浓度梯度芯片,如图1b所示,当由左至右4个入口分别以[0,1,1,0]浓度矩阵进样时(0代表进缓冲溶液,1代表进目标溶液),由于中间2个入口进样浓度具有镜像对称性,所以该结构可简化为图1c的混合分形芯片模型。

图1 芯片结构示意图

2 浓度梯度生成的数值模拟

由于微通道的尺寸比较微小,流体的流动方式为低雷诺数下的层流流动。当微流体为连续不可压缩的牛顿流体时,黏度和密度恒定。根据流体质量守恒定律,流场中任意一点的密度满足式(1)的连续性方程。

▽v=0

(1)

式中, ▽为拉普拉斯算子;v为流体流速,m·s-1。

微流控芯片通道内的流体流动可用N-S方程进行描述,表达式如下:

(2)

式中,v为流体流速,m·s-1;ρ为流体密度,kg·m-3;p为压强,Pa;μ为流体黏度,Pa·s;fv为单位质量流体的体积力,N·m-3。

微通道中流体的传质由于分子扩散引起,对于稳态的层流流动,速度场流线不会相互交叉,在垂直于流体流动的方向上发生扩散引起的质量传递,可通过对流-扩散方程进行描述,如式(3):

▽c=D▽2c

(3)

式中,c为流体浓度,μm;v为流体流速,m·s-1;D为扩散系数,m2·s-1。

该方程描述的是:微流体在流动过程中的传质规律,通过对方程求解可得流体的浓度分布。

使用COMSOL软件进行有限元分析,对多物理场进行耦合计算,得出多物理场下的溶液混合浓度分布。分别设定整个微流体系统内流体黏度系数μ为1×10-3Pa·s;密度ρ为1×103kg·m-3;微通道的长宽高分别为2 mm,100 μm,40 μm;流体扩散系数D为1×10-12m2·s-1;从左到右的3个入口进样流量分别为K1,K2,K3。设置进样口流速与通道内流速一致,同时在壁面和出口处设置无滑移和零压力边界条件。

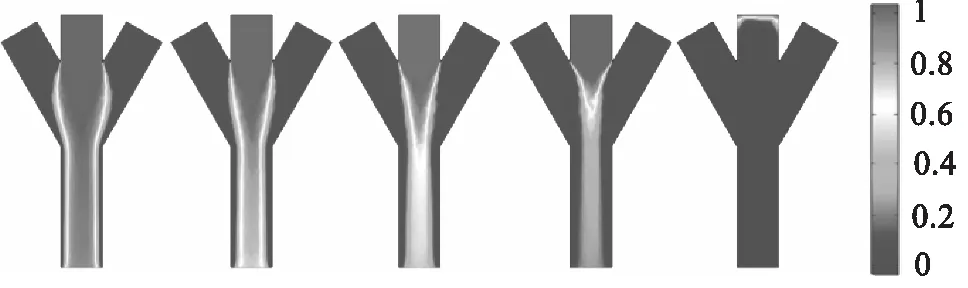

在设置入口的进样条件时,假设前2个入口具有相同的流量配置(即K1=K2型),则3个进样口的归一化流量矩阵和归一化浓度矩阵如表1所示。

表1 归一化流量与归一化浓度矩阵设置表(K1=K2型)

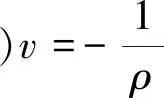

根据表1的进样条件设置进行数值模拟,得到的三入口单级分形浓度梯度芯片生成的浓度分布云图如图2所示。此处混合流道的长度不限于图中所示的具体长度;物质的浓度云图为位置(x,y)处物质的归一化浓度。图2展示了三入口单级分形浓度梯度芯片的浓度分布显然受进样模式的影响,5幅浓度分布云图分别与表1中进样耦合矩阵的5种情形一一对应。

图2 三入口单级分形浓度梯度芯片浓度分布云图(K1=K2)

参照表1中的数据,对三入口单级分形浓度梯度芯片的3个入口的进样模式进行设置,根据层流流场、稀物质传输浓度场的多物理场耦合求解,分别得到5种进样情形下三入口单级分形浓度梯度芯片出口处的浓度分布曲线,归一化位置X,归一化浓度C,如图3所示。

图3 偏态分布型浓度分布曲线(K1=K2)

从图3可以看出,当设置为相邻的前两个入口按照等额流量的分配原则对两相流体进行进样时,在芯片出口处的浓度曲线呈现如下规律:

(1) 当且仅当K1=K2=0.5(即K3=0)时,出口处的浓度分布曲线呈单调上升趋势。这是由于在K1=K2的情况下,芯片的3个入口中仅有相邻的前两个入口发挥实际的进样功能,而第3个入口进样为0。此时,两相微流体的混合特征呈现出单调变化的近似线性分布规律;

(2) 当K3≠0时,出口处的浓度分布曲线呈现出先上升再下降的非单调变化趋势,在不同的出口位置处存在浓度的拐点。在不同的进样流量分配参数下,出口处的浓度分布规律也表现出显著不同,不同的进样归一化浓度矩阵对出口处浓度分布的影响主要体现在浓度拐点出现的位置上。情形1~4的进样条件对应曲线均存在浓度拐点,拐点对应的出口归一化位置近似分别为x=0.2, 0.4, 0.6, 0.8,近似等于进样缓冲液与总流量比例的2倍。在曲线样式上,关于出口的归一化位置呈现不对称的图像特征,此处称之为偏态分布型曲线。

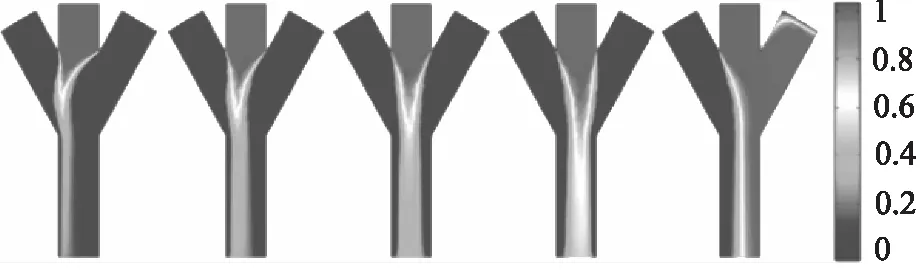

虽然参照表1设计的进样条件生成的浓度梯度曲线不具备任何对称性,但并不表示所有的三入口单级分形浓度梯度芯片不能够产生具有对称分布特征的浓度曲线。如图4所示,5幅子图分别代为三入口单级分形浓度梯度芯片归一化浓度分布云图,从该图可以明显看出两相流体在流道中表现出左右对称特性。

图4 三入口单级分形浓度梯度芯片浓度分布云图(K1=K3)

此处,两相流体之所以会表现出在空间分布上的对称性,是因为该组浓度进样云图采用了具有对称特点的进样模式(即K1=K3)。令3个进样入口中2个不相邻的外侧入口按照等流量配额的原则进样,以此来保证流体在空间分布上的对称性,其归一化流量矩阵、归一化浓度矩阵的设置如表2所示,其两相流体的进样模式类似于微流控芯片技术中常用的鞘流进样模式。

表2 归一化流量与归一化浓度矩阵设置表(K1=K3型)

可以预见,由于两相流体进样模式的对称性以及芯片的几何结构的对称性,经过两相流体的混合,在三入口单级分形浓度梯度芯片出口处的浓度分布必然会表现出空间对称性。图5给出了三入口单级分形浓度

图5 正态分布型浓度分布曲线(K1=K3)

梯度芯片出口处的浓度分布曲线。显然, 由于对称进样模式(即K1=K3),3个进样入口中2个不相邻的外侧入口进入流道的物质完全对称,从而保证了流体在空间分布上的对称性。其归一化浓度分布曲线关于位置x=0.5为标准的轴对称图形,此处称之为正态分布型曲线。

3 实验验证

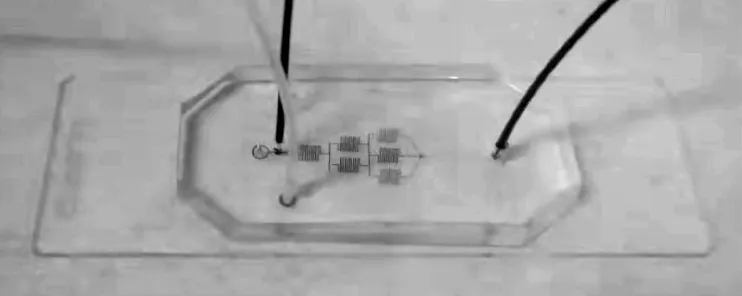

图6为三入口单级分形浓度梯度芯片的实物图。流道宽度50 μm,高度20 μm,图中左侧为3个入口,右侧为出口。实验中,采用4通道微量注射泵分别对芯片的3个入口进行进样。3个入口的总流量设定为10 μL/min,根据流量分配矩阵和浓度矩阵来设置流量参数。分别以去离子水和红墨水作为代表性溶液,作为表征流体混合效果的两相流体。此处,芯片设计时考虑到,若以去离子水与红墨水作为实验流体,则需要很长的直通道才能实现流体混合充分,而过长的通道容易增加实验误差,并且受实验条件限制对过长通道的加工制作较为困难。为了达到同样的流体混合效果,考虑延长流体在通道内混合的时间,根据等价原则将每一个基础混合单元设计为蛇形通道,且总体采用类似圣诞树结构的浓度梯度芯片设计方案。

图6 三入口单级分形浓度梯度芯片实物图

通过微量注射泵的控制面板分别调节两相流体的进样流量比,三入口单级分形浓度梯度芯片的缓冲液的归一化进样流量占比矩阵为:K1=K2=[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5]。显微镜下记录生成浓度梯度结果,因拍摄图片为二维模式,所以,两相流体流量比例可直观的表现为各自在微通道中的宽度占比。两相流体经蛇形微通道混合后,在三入口单级分形浓度梯度芯片出口处的浓度分布如图7a所示,可直观的看出,3个入口进样的流量分配矩阵显著的影响了芯片出口处的浓度分布。

将图7b中的实验浓度分布曲线与图3中的仿真浓度分布曲线进行对比可知,二者浓度分布曲线具有相似的变化趋势。该组实验浓度进样采用了具有偏态特点的进样模式(即K1=K2),左侧2个相邻的入口按照等流量配额的原则进样,使3个入口的进样呈现非对称性,实验结果显示,微通道出口处的归一化浓度分布曲线也呈现了相应的非对称形态,且峰值随K1与K2的增大而不断变大,并向出口上部移动,规律变化与仿真一致。

图7 三入口单级分形浓度梯度芯片(0-1-0型,K1=K2)实验结果

当归一化进样流量占比矩阵为:K1=K3=[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5]时,芯片出口处的浓度分布与归一化浓度分布曲线如图8所示,图8a显示了入口进样的流量分配矩阵显著的影响了芯片出口处的浓度分布;图8b的实验曲线与图4中仿真结果图对比可知,二者具有相似的变化趋势。两相流体在空间分布上表现出对称性,是因为该组实验采用了具有对称特点的进样模式(即K1=K3),令3个进样入口中2个不相邻的外侧入口按照等流量配额的原则进样, 保证了流体在空间分布上的对称性;其归一化浓度分布曲线关于位置x=0.5为轴对称图形,实验数据与仿真结果一致。

图8 三入口单级分形浓度梯度芯片(0-1-0型,K1=K3)实验结果

4 结论

开发一种三入口单级分形微流控浓度梯度芯片,建立了多物理场耦合模型,并进行数值模拟与实验验证,结论如下:

(1) 三入口单级分形微流控浓度梯度芯片,可快速、精确的生成稳定浓度梯度,且过程动态可控,弥补了传统浓度梯度生成方法效率低、梯度不够精确、稳定性差等不足;

(2) 提出对微流体进样流量与浓度进行耦合设置,以调节出口浓度分布的方法,实现对浓度分布特性及浓度拐点出现的位置的灵活控制,且此过程无需改变微流控芯片的几何结构,方法简单,操作便捷;

(3) 生成呈偏态和正态分布的浓度梯度曲线,开展了验证性实验。结果显示,实验数据与数值模拟吻合较好,验证了三入口单级分形微流控浓度梯度芯片设计的科学性和有效性。