“鼓舞一体”视角下广东连南排瑶大长鼓舞文化探究

2019-05-21黄冬赟

文/黄冬赟

“鼓”是人类最早发明的乐器之一,也是人类最早用于舞蹈表演的道具之一。李蓓娟老师指出,鼓与舞之间有着密切的联系,以至于人们总是将舞与鼓结合,一同审视。并提出鼓与舞之间与生俱来的密不可分的关系是由鼓、舞二者的共同特点所决定的。

于平先生指出,“鼓舞”是人类最早的舞蹈活动之一,在舞乐合一的“六代舞”中,“鼓舞”是最普泛的形式,《宋书·乐》载:“及秦焚典籍,《乐经》用亡。汉兴,乐家有制氏,但能记其铿锵鼓舞,而不能言其义。”到后汉舞乐逐渐分离时,人们才能想到为它命名。作为“舞”的第一个双语合成词,“鼓舞”远远早于“舞蹈”。自古乐舞或鼓舞活动就是浑然一体的,不妨称为“一个整体活动的两个方面”。“鼓舞者”既是击鼓之乐手,又是手舞之舞者;其“击鼓”便要“手舞”,其“手舞”亦为“击鼓”,看看今天民间还流传的佤族“木鼓舞”、瑶族“长鼓舞”、傣族“象脚鼓舞”……,就很容易理解这一点。

换言之,“鼓舞”这一活动,通过视觉来感知的是“舞蹈”,通过听觉来感知的是“音乐”,所谓“一个整体活动的两个方面”。

可见鼓舞中鼓和舞有密不可分的关系,击打鼓亦或是以鼓演奏音乐是鼓舞中重要的组成部分,而不是将鼓只作为一种舞蹈表演道具而存在。本文提出的鼓舞一体的概念特指在民族传统鼓舞中“鼓”与“舞”密不可分、互为一体的重要性,并以连南瑶族长鼓舞这一研究对象进行深入的实地调查,研究为什么“鼓”和“舞”,并在此重要性的基础上进行思考和创编。

现代长鼓舞或者是其他鼓舞类舞台作品有非常多优秀的舞蹈作品,虽然没有击打或者没有重视击打鼓,是为确保舞台效果而将鼓舞的舞蹈动作进行优化改良,但是与本文提出的“鼓舞一体”概念不相冲突。

一、连南排瑶大长鼓舞的形态分析

关于舞蹈形态,在舞蹈生态学中解析:它“是舞蹈自身——通过人体运动表现出来的——外部形式,它是直观——动感与视觉——所能感知的,也是可以进行分析的”[1]。以对排瑶舞蹈形态的分析作为主要的任务,是科学探究排瑶长鼓舞文化的要求,能够在继承中理性把握。笔者在观看唐桥辛二公先生赠送的《油岭“歌堂鼓”教学视频》(该视频由他本人与其徒弟共同录制)后形成舞畴因子览表,对排瑶长鼓舞的部分套路进行形态分析,作为排瑶长鼓舞文化探究的重要依据。

(一)《歌堂鼓——起鼓》(也称“鼓头”)

如表①所示,排瑶“歌堂鼓”中的“起鼓”动作风格明显,质感古朴。节奏为2/4 拍,舞者以两拍一个动作,形成以“蹲颤”为动作显要部位,整体重心向下,四人以前后踏蹲、原地自转、上下蹲颤为流程规律。“起鼓”如字面所示,即所有舞动的初始。

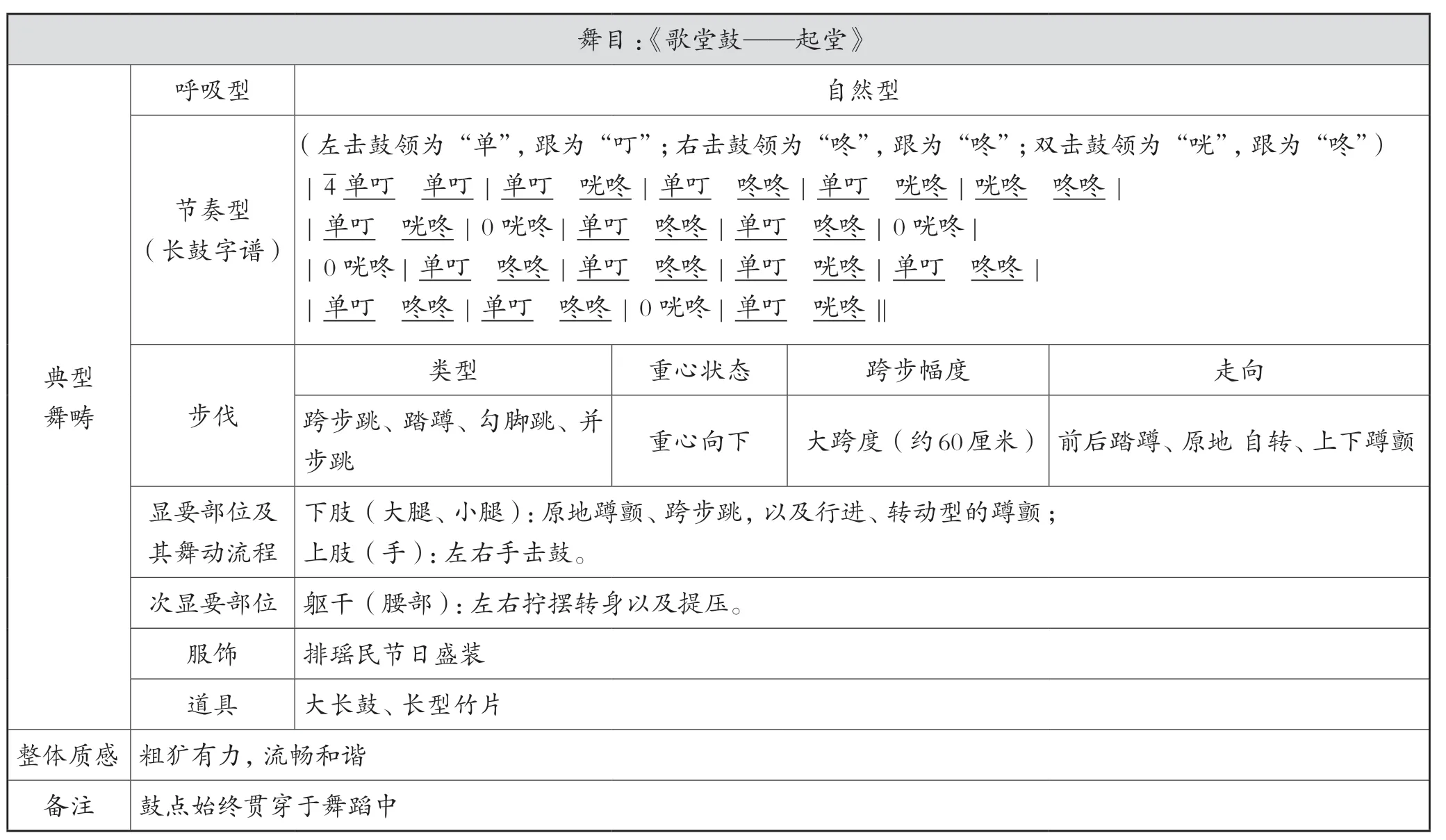

(二)《歌堂鼓——起堂》

如表②所示,排瑶“歌堂鼓”中的“起堂”动作粗犷有力,舞者之间鼓点节奏流畅和谐。节奏为 2/4 拍,舞者仍以两拍一个动作,形成以“跨步跳”“踏蹲”为动作显要部位,整体重心向下,四人以前后踏蹲、原地自转、上下蹲颤为流程规律,四人调度比起前面的“起鼓”套路更为丰富,除舞者自转形成圆,还有四人的逆时、顺时圆调度。

(三)《歌堂鼓——围圈》

如表③所示,排瑶“歌堂鼓”中的“围圈”动作沉稳,同样舞者之间鼓点节奏流畅和谐。节奏为 2/4 拍,舞者仍以两拍一个动作,形成以“吸蹬跳”“跨步跳”为动作显要部位,以腰部的左右拧摆转身以及提压动作为次显要部位,舞者整体重心向下,四人调度以“围圈”为主,除舞者自转形成圈,还有四人的逆时、顺时围圈调度,以及在圈上形成向中集中、向四方扩散的调度。

(四)《歌堂鼓——穿插》

如表④所示,排瑶“歌堂鼓”中的“穿插”舞步跃动,动作质朴有力,同样舞者之间鼓点节奏流畅和谐。节奏为 2/4 拍与 3/4 拍转换,舞者以“蹉步跳”、“跨步跳”为动作显要部位,以腰部的左右拧摆转身以及提压动作及脚上前勾脚位、后踏步位作为次显要部位,舞者整体重心仍然向下,即便是“蹉步跳”也贯穿膝上的蹲颤动律。四人调度以左右横穿插为主。

(五)《歌堂鼓——围鼓》(也称“鼓尾”)

如表⑤所示,排瑶“歌堂鼓”中的“围鼓”舞步沉稳质朴,动作刚劲有力,风格特点显而易见,同样舞者之间鼓点节奏流畅和谐。节奏为 2/4 拍,两拍一动作,规整有序,舞者以“上步跳转”“跨步跳”“吸蹬跳步”为动作显要部位,以腰部的左右拧摆转身以及提压动作及脚上前勾脚位、后踏步位作为次显要部位,舞者整体重心仍然向下。该舞目综合了以上以几个舞目的调度,即包括了左右横穿插调度,两人围圈调度,四人的逆时、顺时围圈调度,以及在圈上形成向中集中、向四方扩散的调度。

综合以上的舞畴因子览表分析,形成此舞蹈形态

的环境因子主要为以下两点:

表① 舞畴因子览表

表② 舞畴因子览表

表③ 舞畴因子览表

表④ 舞畴因子览表

一是自然生态。在自然生态分类中,排瑶大长鼓舞所在的播布区在东南部南岗、三排、白芒等地,为岩溶地形,多是石山林立,属山区类,排瑶民依坡靠山而筑,形成层层叠叠、排排相依的村寨群。由于地形的原因,自然就引发了舞蹈中的蹲颤、跳转等内容。

二是劳作生产方式。在经济生态分类中,排瑶人民以耕山种田为主,是以农业为主的,属农耕舞蹈。农耕舞蹈的内容与该民族的生产、生活以及信仰相关,而排瑶大长鼓舞反映了农耕信仰,以及表现排瑶民五谷丰登的喜悦之情,既有感谢神灵的含义,亦有表达来年风调雨顺的祈愿。观察舞者进行调度时,不难发现舞者的站位有所讲究,四人起舞时,都各站在一个方位上,转动时也会每个人经过一次该方位。“舞蹈通过构图创造时空意象”[2],这在朱载堉先生的《二佾缀兆图》中有非常具体的表现(见图①),他解释:

“广大象地清明象天。此谓画缀兆也士舞二佾每佾二人共用四人每人立处相

表⑤ 舞畴因子览表

距三步所谓三步见方是也用步弓量之……

四时终始风雨周旋。

图1[4]

二佾者,凡四人春夏秋冬各一人也,初变之先春在东,北夏在东南,秋在西南,冬在西北一变之后,春在夏处,夏在秋处,秋在冬处,冬在春处是名二变,三变,四变,放此推之文先左旋武先右旋,终而复始象四时也,方转三变,圆转一变所谓周旋中规折旋中矩是也,风雨喻其动转不息之象。

……”[3]

由此可见其所表达的两种意象,一是构图中的“圆”在外,“方”在里,意味天圆地方,无方圆不成规矩;二是用舞寓意“春夏秋冬”四时,通过舞者方位的变化,寓意自然规律转动不息。排瑶人民在起舞时通过方位调度,顺应天道规律,不违背自然发展的规律,是对自然的敬畏,以求得来年的风调雨顺、五谷满仓。

综上所述,自然生态与生产方式在一定程度上影响着排瑶大长鼓舞的发生。由形态分析切入,初步探析其文化内涵,在下文中将更深一层剖析“鼓舞一体”视角下排瑶大长鼓舞中的文化内涵。

二、长鼓舞在连南排瑶祭祀活动中的 意义和文化内涵

(一)长鼓舞在连南排瑶祭祀活动中的重要作用

排瑶大长鼓舞的文化背景来源于其自然环境的孕育、生产方式的影响,以及民族祭祀的需要。排瑶大长鼓舞与民俗节气、祭祀有着密切的联系,是这些活动中的重要内容。在原始社会里,排瑶先民崇奉自然神、图腾神以及祖先神,进入了阶级社会之后,排瑶的宗教信仰主要是巫觋、佛教、道教,以及各家族祖先神龛的供奉,在上述的“耍歌堂”中主要为排瑶原始宗教中的祖先崇拜,排瑶人民的心愿是通过祭祀以求得祖先神灵庇佑,祈求人丁平安、风调雨顺、五谷丰登、六畜兴旺等。

原始社会可以说是人类直觉思维较为活跃的时期,作为人类初成人的文化坐标,即自我调节、转换、超越的文化坐标,关于对神灵的假想,其表层价值在于增强人类面对对死亡的勇气,而深层价值则说明其明确了人类在自然中已经拥有相对独立的地位。正是排瑶人民对祖先灵魂不离去的信仰,把人分为了肉体和灵魂,灵魂不灭使排瑶先民相信生命具有无限的创造力,坚信尽管肉体不在,灵魂仍会发出巨大的能量,这就是他们所相信的逝去的祖先能庇护活着的子孙后裔,也坚信他们在另一个世界会与活人一起继续奋斗。由祖先崇拜辐射出的各种神魔鬼怪的信仰相继而生,一切都不是排瑶先民的假想,而是他们祈求在所有超自然力量的包围中能获得立身之地,必须在他们所创的心灵世界中找到属于他们的生存位置,所以在语言不发达、排瑶无文字的当下,就借助人体本身的动态语言,即长鼓舞,作为表达意愿的载体和符号。[5]

在连南排瑶的祭祀活动中,长鼓舞贯穿着整个仪式,排瑶人民以长鼓舞颂祖先之功德,他们历经千难万阻来到现今定居之地,后代拥有现在幸福富足的生活。排瑶人民在舞起长鼓的时候,便会想起祖先之不易,告诉排瑶后代不要忘记本源;过九州后,人们会在田埂上起舞,以鼓舞来庆祝今年的谷粮满仓,感恩祖先神灵的庇佑,并祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

随着社会的进步,长鼓舞除了祭祀祖先外,衍生出了其他几项作用:一是家族团聚,每年的节庆是族群家人相聚最佳的时光,族人纷纷背鼓而舞,以借舞蹈而凝聚家族力量,缅怀祖先的同时更重视当下家族,为幸福的生活而一起拼搏奋斗;二是求偶,在“耍歌堂”中,跳起长鼓舞是排瑶青年男女展现自我的方式,具有实质性的作用;三是传承长鼓舞文化,瑶族是没有自己的文字的,所以若要继承祖先流传下来的非物质文化遗产,只能是靠言传身教,代代相传。在与唐乔辛二公交流时,笔者曾问过关于有无长鼓舞鼓谱记录或者动作记录的文本,诸如此类的问题,他都是这么回答我的:“没有,都是记在心上的,要教的话也是手把手地教,嘴里念着鼓声,一个一个动作教。”所以,每当节日家族聚集的时候,正是老一辈传承给下一代的好时机,这样,排瑶子孙才不会忘记祖先留给他们价值宝贵的遗产。

(二)连南排瑶大长鼓舞“鼓舞一体”的文化内涵

1.“鼓舞一体”在中华传统文化中的体现

从古至今,传统的哲学思想、宇宙观、伦理观、天道意识都在舞蹈中有着不同程度的体现,所以说中国舞蹈是包括传统哲学在内的中国文化的身体表征。[6]

由《周易》“鼓之舞之以尽神,变而通之以尽利”的记载可知,早在商周时期不仅出现了原始的鼓舞形式,且有了鼓与舞相结合的乐舞形式,并已成为激励人们团结奋进的精神力量。在古代,人们把天上雷鸣、万物生长的动态声音等,都融会于“鼓”这一实物与概念之中,认为鼓具有非凡的神力,认为鼓声如雷声一般能引雨水,滋润农作物生长。所以《周易·系辞》中有“鼓之以雷霆”之说;再者有《风俗通义》中道:“鼓者,郭也,春分之音也。万物郭皮甲而出,故谓之鼓”。古文中,“郭”同“廓”,有扩张、延伸之意,因此,鼓成为刀耕火种民族的精神力量,激励着人们从事农务劳动。在排瑶“耍歌堂”中人们进行鼓舞的地点是在秋收割稻后的田埂上,以“鼓舞一体”的舞蹈形式来祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

在中国文化中,音乐被视为天地精神的象征。《吕氏春秋》云:“音乐之所以由来者远矣。生于度量,本于太一。太一出两仪,两仪出阴阳。阴阳变化,一上一下,合而成章。混混沌沌,离则复合,合则复离,是谓天常。天地车轮,终则复始,极则复反,莫不咸当。日月星辰,或疾或徐,日月不同,以近其行。四时代兴,或暑或寒,或长或短,或柔或刚。万物所出,造于太一,化于阴阳。”这段话十分明确地阐释了音乐源于宇宙运动,表现宇宙运动,并能调节自然界的阴阳二气,以达到八风调和,万物化育。因此,圣人“象天地而制礼乐”——“作乐以应天,制礼以配地”。由此可知,早在先秦时期音乐就被华夏先辈纳入了宇宙结构,成为天道秩序的变现载体和天地融合的和谐符号。这就决定了音乐对于整个华夏民族的意义,决定了传统音乐所具有的的形而上的意义,它的终极表现直指深邃玄远的宇宙境界。[7]音乐,分为声乐和器乐,排瑶长鼓舞中的“音乐”就是击打长鼓本身所发出的节律。

排瑶大长鼓舞强调鼓点与舞法的统一,鼓,鼓舞人民团结一致、振奋人心,“鼓之以雷霆”,以鼓达意,视为“阳刚”之声;舞,人体的本身,民族生命的律动,重现劳动情景和人民对美好生活的期盼,咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之,以舞传情,视为“阴柔”之舞。在《系辞上》中云:“一阴一阳之谓道。”《系辞下》载:“阴阳合德,而刚柔有体,以体天地之撰,以通神明之德”[8]把“阴阳”的相互结合、转换、作用视之为万物生成的初始基础。鼓舞一体,将鼓、人、舞视为一体,世间万物在“阴阳”两种力量的相互变换下经历运动、变化、生成、换新的过程,即“天人合一”所体现的中国哲学思想。

再者,在排瑶大长鼓舞中所体现出的“圆”,包括本体长鼓划出的“8字圆”、舞时身体腰间的“8字圆”、鼓舞一体“盖扬鼓”的“立圆”、左右拧摆鼓形成的“平圆”,以及众人在进行鼓舞时所形成的“单圆”“双圆”“多圆”的“平圆”队形都符合中国舞蹈的形式“圆”的规律,这样的规律都体现着传统文化对宇宙运动规律的认识没效仿造化大自然的艺术性思维。在此规律中我们可看到其起承转合的运动模式,这种模式贯穿排瑶长鼓舞始终,体现出“终点归启点,方为始终”的运动规律。上文在谈及排瑶长鼓舞的特点时,其中第四点长鼓舞的动作套路多采用“对比”的手法,即动作脚下步法之虚实交替,左右手阴阳之分,身体之前倾后仰、外伸内收。动作动静结合、刚柔并济、高低错落、轻重缓急以及舞队队形构图中的进退离合等,这些无不取法于自然物质世界的阴阳原理,并体现着中华传统文化之辩证思维特征。

2.“鼓舞一体”在古代舞学思想中的体现

在上文中提及绘制《二佾缀兆图》的朱载堉先生,是我国历史上著名的律学家、史学家、数学家、舞蹈理论家,通过“舞学十议”,即舞学、舞名、舞人、舞佾、舞器、舞声、舞表、舞衣、舞容、舞谱,建立起中国最早的“舞学”学科体系,笔者尝试以朱载堉先生所著的《乐律全书》中提出的“舞声”概念更深一层地去探究本文所提出“鼓舞一体”所蕴含的文化内涵。

“凡音皆可以舞”,这是朱载堉在《乐律全书·小舞乡乐谱》中所指,即凡是音乐,都可以用作“舞声”作为舞蹈的伴奏音乐,这表现了朱载堉“舞”“乐”不可分的观念,“舞声”中为首要的是节奏,所谓“乐也着,节也”,即舞蹈、音乐都是在有节奏的规范下有序进行的,从而才符合礼的要求。另外在《论舞学不可废》的命题中,朱载堉指出“乐舞合节,谓之中和”,其出自《乐记·乐像篇》“有乐而无舞,似聋者知音而不见;有舞而无乐,如哑者会意而不能言。乐舞合节,谓之中和。致中和,天地位焉,万物育焉,乐之效也”。在排瑶跳起大长鼓舞时是无专门伴奏音乐的,即便是在旁响起的牛角声、铜锣声、瑶歌声也只为烘托气氛,并不是长鼓舞真正的节奏,舞者击鼓的鼓点节奏才是长鼓舞节奏所在。“鼓舞一体”显现出“乐”与“舞”必须共存,缺一不可,只有鼓声之节律与身体之韵律共生才达到儒家所追求之“中和”境界,乃至“中和”,鼓舞方能感动上天,使得天地各居其位,万物生长,使观、听众者感发自其心,去其杂念,修正性情。

综上所述,排瑶大长鼓舞的“鼓舞一体”是中国哲学思想“天人合一”的体现;是儒家“中和”之境界的体现;其“鼓舞合一”的形式不只是人们单纯愉悦感官的形式表演,而是整个宇宙、社会、自然、国政、族群、人生系统的一部分,蕴藏丰富的内在哲理,从其开启创造、运动、表现到传承,这都是智慧的中华民族与宇宙自然、天地万物相感应的历程中感悟的硕果,其体现了中国古典文化的实质精神,反映了中国传统的哲学思维意识,体现联系人与自然、承“天人合一”之道的中国传统文化特征。

3.连南排瑶大长鼓舞“鼓舞一体”在祭祀活动中的重要意义

笔者在田野调查期间观看“耍歌堂”中排瑶民的排瑶大长鼓舞,每位排瑶舞者左手中执竹片,由一位德高望重的人作为“领鼓人”,即技术得到众人肯定且有一定身份地位的人在前领鼓起舞,后众人作为“跟鼓人”,在“领鼓人”敲击起舞后半拍跟随,所以除了“领鼓人”,其余所有人击鼓的节奏都在后半拍,但动作相同,随鼓声响起便同时起舞,按照约定俗成的套路有序进行。后与唐乔辛二公交流得知排瑶大长鼓舞在排瑶中的重要地位,在一年四季当中的每个节日都有鼓舞相随,尤其在访谈中更是让我悟到了排瑶长鼓舞的文化内涵,以及坚定鼓舞必须一体的想法。

通过相关调查研究以及与“鼓王”的访谈,笔者认为排瑶长鼓舞中的“鼓”被排瑶民视为他们的“生命”,横架于身上孕育生命的重要位置,鼓不离身,手不离鼓,鼓响舞起。回顾上述关于排瑶长鼓舞在民间的两则神话传说,盘瓠上山猎羊而亡以及唐冬比与十三妹的爱情故事。这两则所传说的瑶族祖先都有相同的精神,就是个体生命的结束不意味着战斗的结束。祖先盘瓠去世后,瑶族的后代继往开来,杀羊而制鼓祭祖,表现出不屈的精神和教育后代并鼓舞人心的巨大力量。排瑶的后代用勤劳、勇敢、聪敏、智慧征服了置其祖先于死地的山羊,剥皮制鼓,他们视其为自己的劳动产品。因此,大长鼓上刻的是排瑶族智慧勇敢的烙印,记述着人类征服自然的胜利,所以他们在祭祀祖先时会“咚咣咚咣”地击鼓起舞,缅怀其功德,也歌颂他们的勇敢与胜利。而第二则关于唐冬比与十三妹的爱情传说与前两则有着本质上的区别,前者是复仇,而后者是为爱情击鼓为号,升天团聚,体现了为了追求爱情和幸福生活不屈不挠斗争的精神。其重点在其鼓身,以排瑶人民视为具有“勿相忘”意义的德芎树来造鼓,激励后人不忘祖先的恩德。

无论是复仇之鼓声,或是响起三百六十次鼓声以表示冲破封建等级的束缚,或是至今每到“耍歌堂”的时候,排瑶的男女老少都一定会以祭祖、过九州和跳大长鼓舞等形式,击鼓起舞来“告诉”祖先富足的生活,感恩祖先的功德。他们要全族群的人都体验一次排瑶先民一路迁徙到定居地的不易与艰辛,以感恩祖先的功德,而后才是祈求祖先保佑人丁安康、五谷丰登。每一次击鼓伴随深沉的蹲、快速的转、矫健的跳、粗犷彪悍的翻、腾、跃等都反映了排瑶同胞长期斗争的生活,充分体现出排瑶人民坚强勇敢的性格。长鼓打出的是勿忘本源,为幸福生活而积极进取、奋发向上的民族声音,跳出的是排瑶人民乐观向上、团结一致的民族舞步。祖先崇拜是排瑶人民对人生的一种认知,“鼓舞一体”是他们包含直觉思维的具体符号,也是排瑶人民把握人生的一种手段。排瑶人民以击鼓起舞表达他们纪念祖先、祈福还愿的目的。

结 语

本文通过对“鼓舞一体”的纵向梳理、横向分析,得出其在排瑶大长鼓舞中文化内涵性的相关结论:

1. 通过田野调查与访谈取证,论证了祖先崇拜是排瑶人民对人生的认知,长鼓“单叮咚咚单叮咣咚”击打出的是缅怀祖先的感恩之声,是向神灵祈福还愿的虔诚之声,是瑶族人们追求美好生活的幸福之声。“鼓舞一体”是他们包含直觉思维的具体符号,是排瑶人民把握人生的手段。

2. 通过结合《周易》对鼓舞的解析,对比排瑶大长鼓舞的文化渊源,论证了“鼓舞一体”不仅是中国哲学思想“天人合一”的体现,也是儒家“中和”之境界的体现。同时传递出农耕民族顺应自然规律,寻求人与自然和谐的规律。其“鼓舞合一”的形式不仅仅是人们单纯愉悦感官的形式表演,更是整个宇宙、社会、自然、国政、族群、人生系统的一部分,蕴藏丰富的内在哲理,从其开启创造、运动、表现到传承,这都是智慧的中华民族与宇宙自然、天地万物相感应的历程中感悟的硕果,其体现了中国古典文化的实质精神,反映了中国传统的哲学思维意识,体现联系人与自然、承“天人合一”之道的中国传统文化特征。

3. 通过对朱载堉的《乐律全书》之《小舞乡乐谱》中《二佾缀兆图》的分析整理,论证了在排瑶大长鼓舞中只有鼓声之节律与身体之韵律共生,才能达到儒家所追求的“中和”境界,方能以“中和”感动上天,使天地各居其位,万物生长,使欣赏者感发其心,修正性情,也使得排瑶民族五谷归仓,人丁兴旺。

4. 根据舞畴因子览表中对排瑶长鼓舞形态的定性分析,论证了鼓成为刀耕火种民族的精神力量,激励着人们从事农务劳动。在排瑶“耍歌堂”中人们进行鼓舞的地点是在秋收割稻后的田埂上,以“鼓舞一体”的舞蹈形式来祈求来年风调雨顺、五谷丰登。论证了《周易·系辞》中“鼓之以雷霆”之说,以及《风俗通义》中“鼓者,郭也,春分之音也。万物郭皮甲而出,故谓之鼓”之说。

笔者亲身参与并深入观察连南排瑶南岗一年一度的“耍歌堂”(景区演出性质)、三至五年一度的排瑶“传统耍歌堂”、二十年一度的油岭“家族耍歌堂”等重要节庆活动;与连南排瑶“鼓王”唐桥辛二公、其孙女唐桥琳等深入交流,了解最真实传统的连南排瑶大长鼓舞的文化内涵;梳理关于连南排瑶大长鼓舞的相关理论资料等。基于上述结论,本文将瑶族传统的连南排瑶大长鼓舞动作元素进行了再提炼,进行了适用于推广发展的课堂组合编排,以及创作具有传统文化内涵的连南排瑶大长鼓舞舞台作品,为连南排瑶大长鼓舞文化的传承、发展、推广尽绵薄之力。

本文研究的关注点较多放于“鼓舞一体”视角下的连南排瑶大长鼓舞的文化内涵,用舞蹈生态学之舞蹈形态进行分析,以及提出排瑶长鼓舞中“鼓舞一体”所体现的中华传统文化与古代舞学思想,是较新的研究方向,也为日后更深入地研究提供了新思路。但由于笔者学理认知结构的有限性,所以行文中一定有尚未关照到的内容,请各位专家、老师、读者批评指正。

排瑶大长鼓舞是排瑶先民留给后人的非物质文化遗产,凝聚了人们代代相传的智慧,呈现的是其历史、文化、思想、艺术等精神文化价值,给予我们文化自信的底气,是我们不断前进的深厚根基!希望连南排瑶大长鼓舞能得到更多人的关注,能将其更好地保护和传承。一个民族的文化遗产,承载着这个民族的认同感和自豪感;一个国家的文化遗产,代表着这个国家悠久历史文化的“根”与“魂”。保护和传承文化遗产,就是守护民族和国家过去的辉煌、今天的资源、未来的希望。

注释

[1] 资华筠,等.舞蹈生态学导论[M].北京:文化艺术出版社,1991:12.

[2] 袁禾.舞蹈与传统文化[M].北京:北京大学出版社,2011:16.

[3] 袁禾.舞蹈与传统文化[M].北京:北京大学出版社,2011:17.

[4] 本图选自电子版《乐律全书.小舞乡乐谱》第一页.

[5] 沈复华.祖先崇拜与瑶舞窥索[J]中国瑶族、畲族舞蹈文化论文集,2017(6).

[6] 袁禾.舞蹈与传统文化[M].北京:北京大学出版社,2011:4.

[7] 袁禾.舞蹈与传统文化[M].北京:北京大学出版社,2011:297.

[8] 陈戍国.四书五经[M].岳麓书社,1991:204.