临床医学研究生压力应对方式与医患沟通现况及相关性*

2019-05-07甘强盛马骏耿庆山黄钧裕叶伟涛陈荣谢永标朱春燕

甘强盛, 马骏, 耿庆山, 黄钧裕, 叶伟涛, 陈荣, 谢永标, 朱春燕△

广州医科大学 1公共卫生学院, 3研究生学院(广东广州 511436);2广东省人民医院(广东省医学科学院)心血管内科(广东广州 510080)

医务人员在工作的过程中往往遭遇过大的心理压力,压力来源有工作的性质、医患沟通、社会支持、待遇负荷、社会保障、管理评价[1]。医患沟通作为压力来源的一个重要组成部分,医患沟通不良通常易造成医疗纠纷,增加医务人员的焦虑、抑郁情绪,给其造成较大心理影响[2]。医学生作为走向医务工作者的一个重要阶段,在培养压力应对能力和医患沟通能力方面非常重要。国内的研究发现有70.8%的医学生面临着学习、人际关系、经济和临床实践等方面较大的压力[3],有86.9%的医学生担忧国内医患沟通的现状,并有76.8%的医学生认为目前的医患沟通现状“非常糟糕”或“医患关系很一般”[4]。本次调查是为了了解临床医学研究生应对压力的方式和医患沟通能力状况,以便为采取有效措施提高应对压力的能力和医患沟通能力提供依据。

1 对象与方法

1.1 调查对象 采用整群抽样的方法,于2017年12月1日至2018年3月16日选取广州医科大学在读临床医学研究生作为研究对象。

1.2 调查内容 (1)人口学资料,包括性别、年龄、婚姻状况、培养方式、年级、专业、工作时间。(2)简易应对方式问卷(SCSQ)[5],其由积极应对方式(1~12条)和消极应对方式(13~20条)两个维度、20个条目组成,问卷为自评量表,采用多级评分,“不采用”、“偶尔采用”、“有时采用”、“经常采用”分别对应评分0、1、2、3分,最终结果为各维度的平均分,得分越高表明个体越倾向于采用该种应对方式。SCSQ应用于青少年群体具有良好的信效度,问卷重测倍度为0.554~0.613,Cronbach′s α系数为0.737~0.811[6]。(3)医患沟通状况,包括能否开展比较满意的医学访谈、能否在医患沟通中给予情感支持、能否与患者家属沟通、能否与病情严重的患者讨论他们的疾病情况、能否在面临危机时能给予患者及其家庭成员心灵上的支持、能否认识并感受到自身的角色对患者及其家庭成员的作用和责任等问题。

2 结果

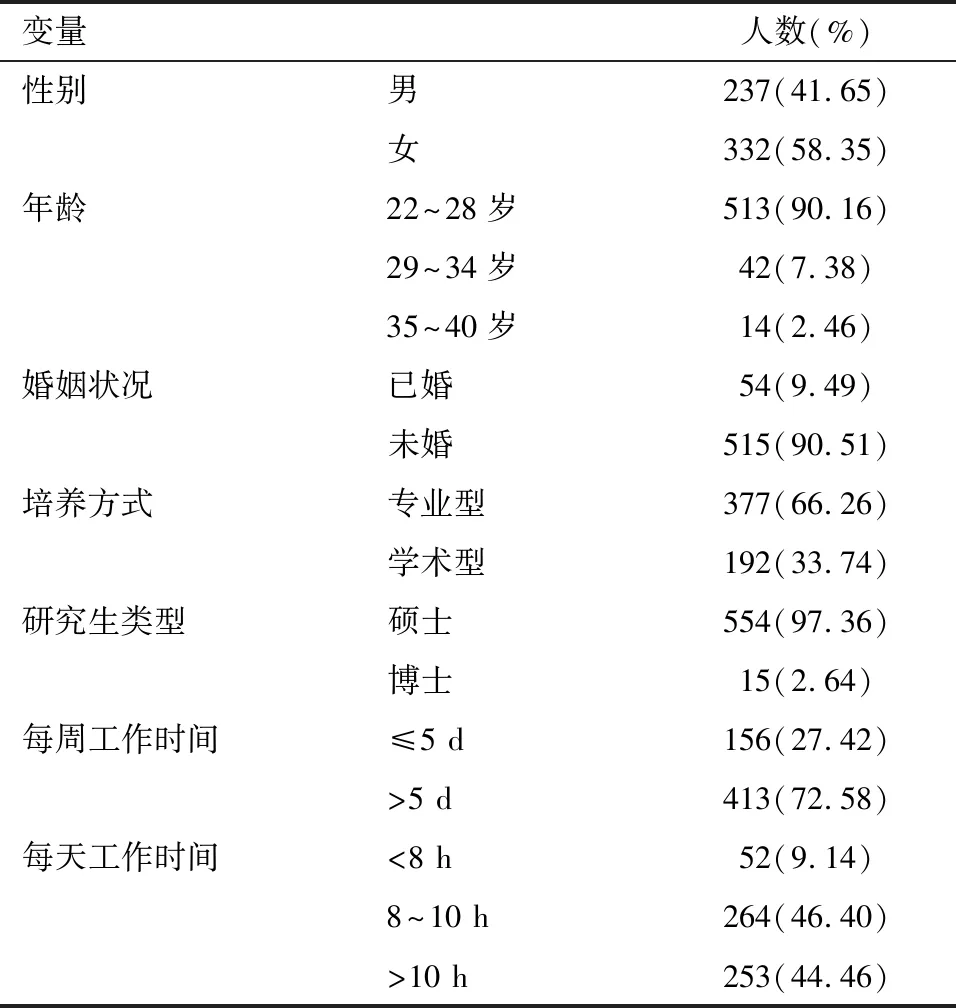

2.1 一般情况 本次共发放583份问卷,回收有效问卷569份,问卷的有效回收率为97.60%。一般情况见表1。

2.2 应对方式 简易应对方式量表两维度因子模型中,积极应对方式维度得分为(1.89±0.57)分;消极应对方式维度得分为(1.28±0.54)分,两者比较差异有统计学意义(P<0.01)。积极应对方式在不同的婚姻状况及培养方式中,差异有统计学意义(P<0.05);已婚的临床医学研究生和学术型临床医学研究生更易于采取积极的应对方式。消极应对方式在不同的婚姻状况及培养方式中,差异无统计学意义(P>0.05)。积极应对方式与消极应对方式在不同性别、年龄、研究生类型、每周工作天数、每天工作时间中,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 广东某医科大学在读临床医学研究生一般情况

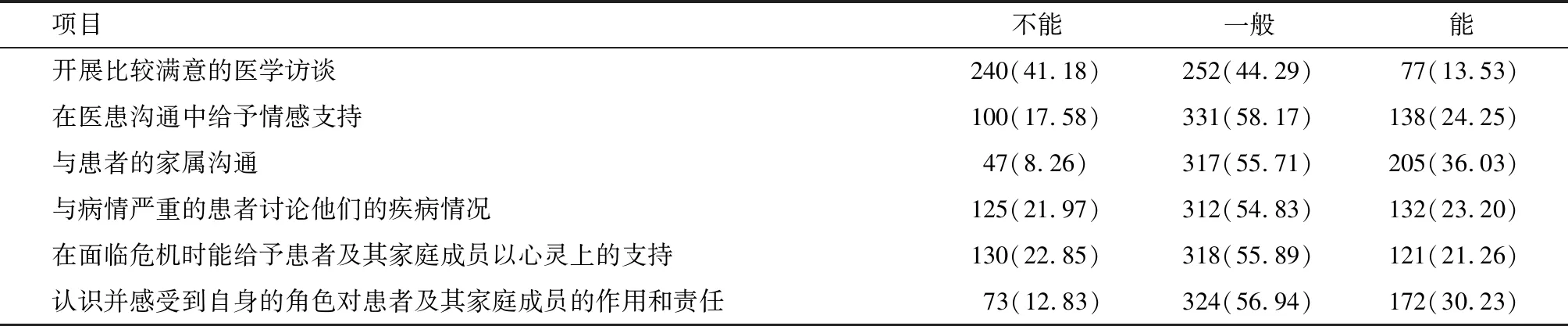

2.3 医患沟通现况 临床医学研究生的医患沟通能力有待加强。表示能与患者家属沟通的仅有205人(36.30%),表示能认识并感受到自身的角色对患者及其家庭成员的作用和责任的有172人(30.23%),能开展比较满意的医学访谈的仅有77人(13.53%)。见表3。

2.4 应对方式与医患沟通能力的相关性分析 开展比较满意的医学访谈、在医患沟通中给予情感支持、与患者的家属沟通、与疾病严重的患者讨论他们的疾病情况、在面临危机时能给予患者及其家庭成员以心灵上的支持、认识并感受到自身的角色对患者及其家庭成员的作用和责任与积极应对方式呈正相关(P<0.01),相关系数分别为0.133、0.259、0.237、0.165、0.207、0.269。上述因素与消极应对方式不存在相关关系(P>0.05)。见表4。

3 讨论

心理压力也称心理应激,是指日常生活中各种刺激和不利因素使人在心理上产生的困惑与威胁,表现为身心的紧张与不适[7]。随着现代医学的发展,人们对医务工作者的要求也越来越高,造成医务人员的心理压力也越来越大。在高压情况下如果没有良好的应对方式,造成心理损害的危险度会达到43.3%,是普通人的2倍[8]。本次调查发现,在读临床医学研究生在面对压力时更倾向于采取积极应对方式,这有利于医学研究生的心理健康。已婚在读临床医学研究生比未婚在读临床医学研究生的积极应对评分高,这说明已婚在读临床研究生相对于未婚研究生,在人际关系领域和环境领域有更好的表现,这与廖秋玲等[9]的研究是相符的。学术型在读临床医学硕士比专业型临床医学硕士的积极评分高,这可能与两者的培养方式不同有关,专业型临床硕士往往在医院与患者接触的机会更多,承受的心理压力也更大,导致其积极应对得分相对更低。与本研究相反的是,龙庭凤等[10]发现积极应对方式和消极应对方式在性别、年龄、年级中的分布是有差异的,男性更倾向于采取积极应对的方式。另外,研究发现社会支持与积极应对方式呈正相关,与消极应对方式呈负相关,包括家庭支持、朋友支持、老师同学支持都会提高医学生积极应对的能力,并提高生活的满意度[11]。

表2 简单应对方式在不同人口学资料患者中的得分 分

医患沟通能力是临床医学生的一个最低基本要求,但研究发现在应用SEGUE量表对医学生的医患沟通技能进行评价时有96.60%的医学生不及格,且医患沟通技能得分明显低于美国的医学生[12]。 本研究的结果也证实了医学生医患沟通技能的不足。本研究结果显示,能够开展满意的医学访谈的在读临床医学研究生只有77人,占13.53%,这从侧面说明了在读临床医学研究生的医学知识、沟通技巧的不足,可能与在读临床医学研究生在开展医学访谈方面的内容少有关;医患沟通能力最好的是与患者的家属沟通,这可能是医学研究生常常在医院与患者家属沟通、锻炼的结果。刘灵芝等[13]的研究发现临床医学生在理解患者方面的能力非常低,与之相似,本研究发现在读临床医学研究生在医患沟通中给予情感支持、认识并感受到自身的角色对患者及其家庭成员的作用和责任的能力不足,说明医学生并没有从传统的“以自我为中心”(仅仅是为了询问疾病、治疗疾病)的模式中转变过来,从而形成“以患者为中心”的沟通模式,该模式不仅是治疗生理疾病,更是要治疗心理上的疾病。在培养临床医学研究生医患沟通能力的课程中,建议引入案例教学[14]、标准化病人模拟教学[15],后两者已经被证明在提高医学生医患沟通能力上是有价值的,从而形成“以患者为中心”的沟通模式。提高医学生对医患沟通课程的重视程度也是一个很重要的因素,因为有研究显示医患沟通技能不足与医学生不重视相关课程有关[16]。

表3 医患沟通现况 例(%)

表4 医患沟通与应对方式的相关分析

从本研究的数据分析,积极应对的得分越高,医患沟通能力就越强,这是因为沟通主体处于兴奋、激动状态时,他的沟通意愿、沟通行为往往是积极的响应,在这种情形下医患沟通的能力也会相应表现得更强,所以积极的心理背景可以提高沟通意愿,促进医患沟通的顺利进行。