崔文玉钢琴作品《山谷晨曲》创作技法分析

2019-05-07李琴

李 琴

(浙江音乐学院作曲与指挥系,浙江 杭州 310024)

崔文玉(1952-)是我国著名的“乡土派”作曲家,早年曾任贵州省黔南自治州歌舞团扬琴与手风琴演奏员,1978年进入四川音乐学院作曲系,跟随著名作曲家、音乐理论家高为杰先生学习作曲,从而开始了他长达四十余载的音乐创作生涯。崔文玉创作了大量各类体裁、题材的音乐作品,包括室内乐、管弦乐、民乐、声乐作品等,并先后在国家级、省部级和世界性的音乐评奖中获奖百余项,其中所具代表性的有:1983年在全国第三届音乐作品评奖中获得三等奖的民族管弦乐《端节》、1987年在“上海国际音乐比赛——中国风格钢琴作品创作及演奏”中获得钢琴创作三等奖的《第一钢琴奏鸣曲》、1988年入选中国作曲家代表团在“香港国际现代音乐界”及“亚洲作曲家大会”演出的9件作品之一——民族室内乐《韵》等,这些作品的创作灵感与素材均源自作曲家崔文玉生命所系的家乡——贵州。在他的创作理念中,立足本民族的音乐文化与探索音乐的创作技法密不可分,他将众多别具风格的贵州少数民族音乐融入到音乐创作中,呈现出了大量满满充溢着贵州地区自然风土人情的音乐作品。

2014年7月,《崔文玉音乐作品集》正式出版,这是上海音乐出版社出版的第五位省级音乐家协会主席的个人音乐创作作品集,这套曲集分为三册(《钢琴作品集》《器乐作品集》《声乐作品集》),共收录二十多首作品。本文所要分析的钢琴作品《山谷晨曲》选自《钢琴作品集》中《贵州风情》(2009)第三首,该曲采用了变奏曲的体裁形式,通过将贵州少数民族的民歌旋律进行音高素材、调式调性以及织体上的提取与重组,勾画出一幅清晨云雾缭绕的山谷中人声回荡的自然情景。

一、《山谷晨曲》主题特征分析

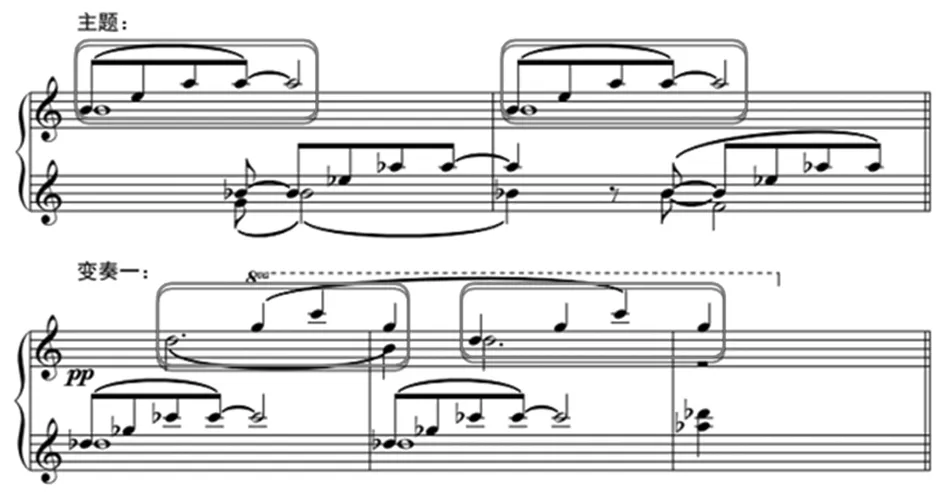

此作品是一首小型的变奏曲,全曲包括了主题以及主题的四次变奏。主题如下:

谱例1

主题部分共10小节。首先,从横向的音高素材上看,该主题是由4+6的两个乐句构成一段式,调式主音为A,整个乐段仅运用了“A-B-D-E”四音,由大二度、小三度、纯四度及其转位纯五度构成(见下图):

大二度 小三度 纯四度 纯五度

乐句一由主音A开始,以五、四度音程交替构成的单线条旋律呈现,进入乐句二后,节奏开始加密,同时音程也逐步缩小(纯五度—纯四度—大二度),由于节奏的细碎化,音域的扩展,音乐在第5、6小节达到主题段的小高潮,随后以大二度旋律音程的多次重复结束整个主题段,音乐趋于平静。

从调式调性上看,由于横向的旋律多用纯四、五度的进行,因而导致了调式类型的模糊。若将“A-B-D-E”这一四音列归于D宫系统,其调性则为A徵调式;若将其归于G宫系统,其调性则为A商调式,这样缺少宫音或角音的不完整五声音阶,使得这个曲调具有了调式双重性的特征。纵向上看,左手声部加入了四个降号的调号,音高材料仍然以高声部为原型并通过节奏错位与其构成模仿,因而两个声部的调式调性从纵向上呈现出“A-bA”的小二度调性复合。综上所述,整个主题段在横向上具有模糊调式的特征,纵向上的二度调性复合则突出了横向线条的独立性,它们所造成的朦胧美与不协和美是对回荡在山谷中的人声的恰当诠释。

从织体形态上看,主题段是由两条单声部旋律组合而成的模仿对位,降低小二度的模仿导致了双调性的产生。其中,低音声部在第二拍进入,这种写法与传统复调音乐中的“卡农”相类似,但传统卡农的各声部仍然受制于纵向的和声结构,它强调的是一种音响上的和谐与均衡,而这种双调性的对位写法则是在强调各旋律线条之间的对立与重叠。此外,为了加强横向上复线条结合的连贯性,左手声部均于第二拍以“pp”的力度加入一个小二度的同级音,类似于“鱼咬尾”的连接方法,一定程度上缓冲了“小二度”调性叠置所产生的尖锐感,有利于加强双声部结合的流动性。

整个主题段短短10小节,作曲家将“A-B-D-E”这一四音列中较为单一的音程材料以复线条的形式呈现,使得整个主题段听起来空灵且干净,这种音响效果与其所要描绘的幽静、寂寥的山谷情景不谋而合,此外,简洁宽松的节奏形态与模糊的调式类型更是赋予了主题更大的可塑性,为后续的四次变奏预留了充足的发展空间。

(5)与建设用地面积最相关的因素是第三产业总产值(X9)和粮食总产量(X5)。第三产业总产值每增加1亿元,建设用地的面积就增加0.12×104hm2。地区总产值的提高将增加投资资金额度,改变产业结构,推动区域工业化和城市化的进程,使建设用地的规模不断扩大。

二、《山谷晨曲》变奏技法分析

变奏是音乐展开的一种重要手法,主要分为固定低音变奏、固定旋律变奏、严格变奏与自由变奏四种类型。在该曲中,作曲家主要运用了严格变奏的形式,通过对主题的调式调性、织体等进行变化,获得多个与主题相同或不同的音乐性格。对于严格变奏来说,它强调的是音乐材料上的统一关系,这种统一关系可以是“显性”的,也可以是“隐性”的,总之,它恪守的是各个变奏之间“一脉相传”的联系,而音乐的展开相对变奏而言则是强调“出新”,这种“新”可以是新材料的引用,也可以是旧材料上的新变化,它通过制造音乐中的不稳定性从而为音乐的发展提供动力。因此,对变奏曲进行研究,重点在于关注变奏手法与音乐发展之间的对比与统一的关系,进而明确作品的创作构思与构建方式。

对主题进行变奏的方法多种多样,可以通过改变音型、节奏、节拍、和声进行、调式、调性甚至主题的结构来实现。在《山谷晨曲》的四次变奏中,音乐自始至终都与原主题保持密切联系,其间或针对某一音乐动机进行变奏,或对完整的主题段进行变奏,总之透过旋律轮廓能清晰分辨出变奏部分与主题之间的统一关系。对此,作曲家主要是从调式调性、节奏、织体等方面对音乐进行发展,使音乐产生对比,从而达到丰富并展开主题的目的。

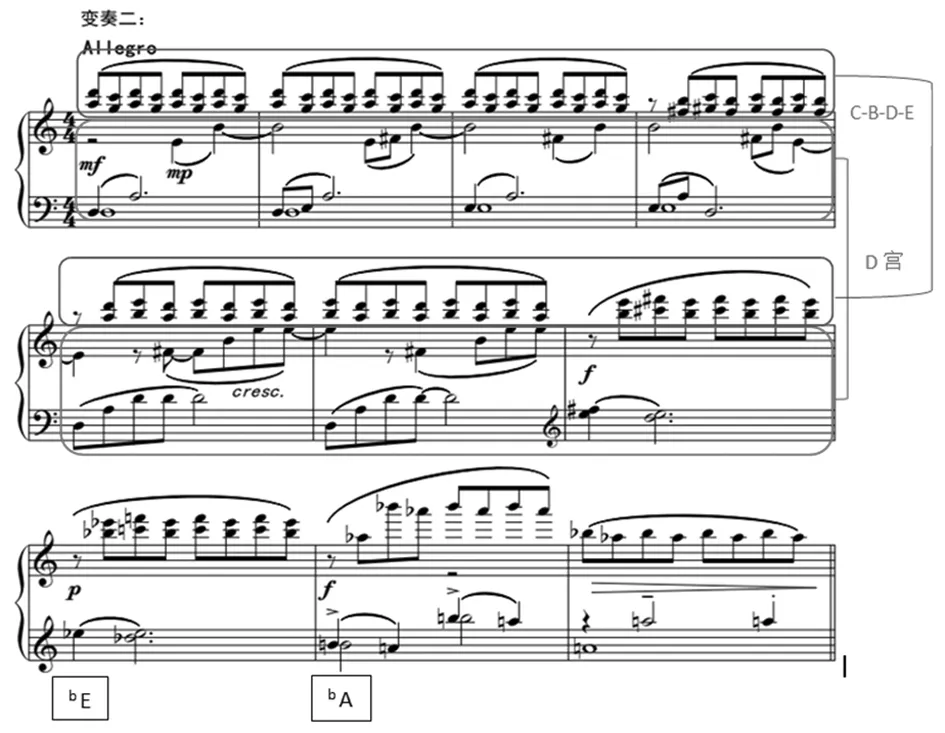

变奏一:采用可动对位的方式将左右手进行了声部互换,右手变为左手的模仿呼应,整体的调性也由主题段的“A-bA”转至“bC-C”。其中,前四小节(乐句一)是主题旋律的减缩,它将主题段反复的部分剔除,仅保留了其中的五种核心素材(谱例2),在这一浓缩的主题旋律之下,又以附加音的形式增添了一个纯四度的平行声部,构成双声部进行,整个乐句声部加厚、音域增高、力度减弱,以致不似主题那般灵巧,有“回声渐行渐远”之意。

谱例2

乐句二则对节奏进行了变奏处理,构成节奏对位。如谱例3所示,主题中原本为同节奏的“主句”“答句”,而此处通过将高音声部呼应部分的节奏扩大一倍时值,左手保持不变,使得两个声部形成不同节奏的纵向结合,这样处理仿若重现了山谷中人声的回荡。

谱例3

变奏二:该变奏(谱例4)是主题段最为完整的一次变化重复,其旋律轮廓、结构与主题段完全相同,它的变奏手法主要体现在两个方面:其一是织体上的变化,变奏二在保持主旋律照常进行的基础上,于其上方加入了一个连续八分音符的织体背景,音高素材来自主题和变奏二(横向上大二度的循环交替、纵向上的纯四度音程)。这一新的织体与下方主旋律形成音色的分层,以此营造出“山谷回声”的又一音效,即人声呼出时在山谷上空盘旋的回声效果。其二是调性上的变化,变奏二的旋律声部虽保持着与主题相似的外部轮廓,但该处并未延续之前纵向上的小二度调性叠置,而是将两个声部统一于D宫系统内,由“D-E-#F-A-B”这一完整的五声音阶构成;高声部中作为背景的大二度交替循环源自于主题段第8~10小节的音乐材料(见谱例1),主题中采用的是“B-A-B-A”的大二度交替,在主音A明确的情况下,B音一方面是作为主音A的装饰音存在,另一方面则是预示着大二度音程关系的出现,故透过此渊源关系,我们可以将变奏二中前七小节背景部分的主音布局分析为“C-B-D-E”。如此一来,整个变奏二的调性关系与主题大相径庭,即具有了明确的调性(D宫)。纵向上则呈现为旋律声部稳定的调性与背景多变的调主音之间的对比。变奏二后三小节逐渐回归主题段结束的写法,纵向呈现小二度调性复合,“bE-bA”的主音布局为变奏三进入“bD”做准备。

谱例4

变奏三:该变奏是全曲的高潮,也是与主题相比较性格变化最大的部分。它主要采用了主题中“大二度音程的交替”,通过展衍的手法,形成了内部结构密不可分的一句式乐段。前两小节延续变奏二的写法,只是在调性上发生改变:背景延续了变奏二尾部的“bA”,旋律声部则进入了bD宫,与变奏二构成横向上的小二度调性布局;随后是连续十小节的展衍,通过利用均分的八分音符节奏,使大二度音程在不同音高上进行多次模进,音乐一气呵成。此外,在模进的过程中,作曲家运用乐队写作思维将展衍开的大二度旋律音程分散于三个八度内,通过钢琴上不同音域间的快速转换,使音乐在此达到高潮,随后以连续的下行和渐慢的节奏逐渐平息音乐情绪。

由于变奏四有再现之意,因而变奏三结束后的六小节以自由变奏开始,在此做横向上“C-bC”的自由展开(谱例6),之后的四小节通过多次重复,为变奏四的进入做铺垫。

谱例6

变奏四:作为全曲最后一次变奏,与主题遥相呼应。如谱例7所示,在经历了一系列变化重复后,变奏四纵向上以“bA-A”的二度叠置方式呈示,与主题构成可动对位;其次织体上利用双线条形式来突出单线条的“流动感”,与主题段如出一辙;在节奏上,两个声部同时进入,通过右手的弱处理降低“小二度”带来的不协和感。整体来看,变奏四在结构上是主题段的缩减,通过将主题核心动机多次重复,以此作为全曲的回望与总结,深化主题。

谱例7

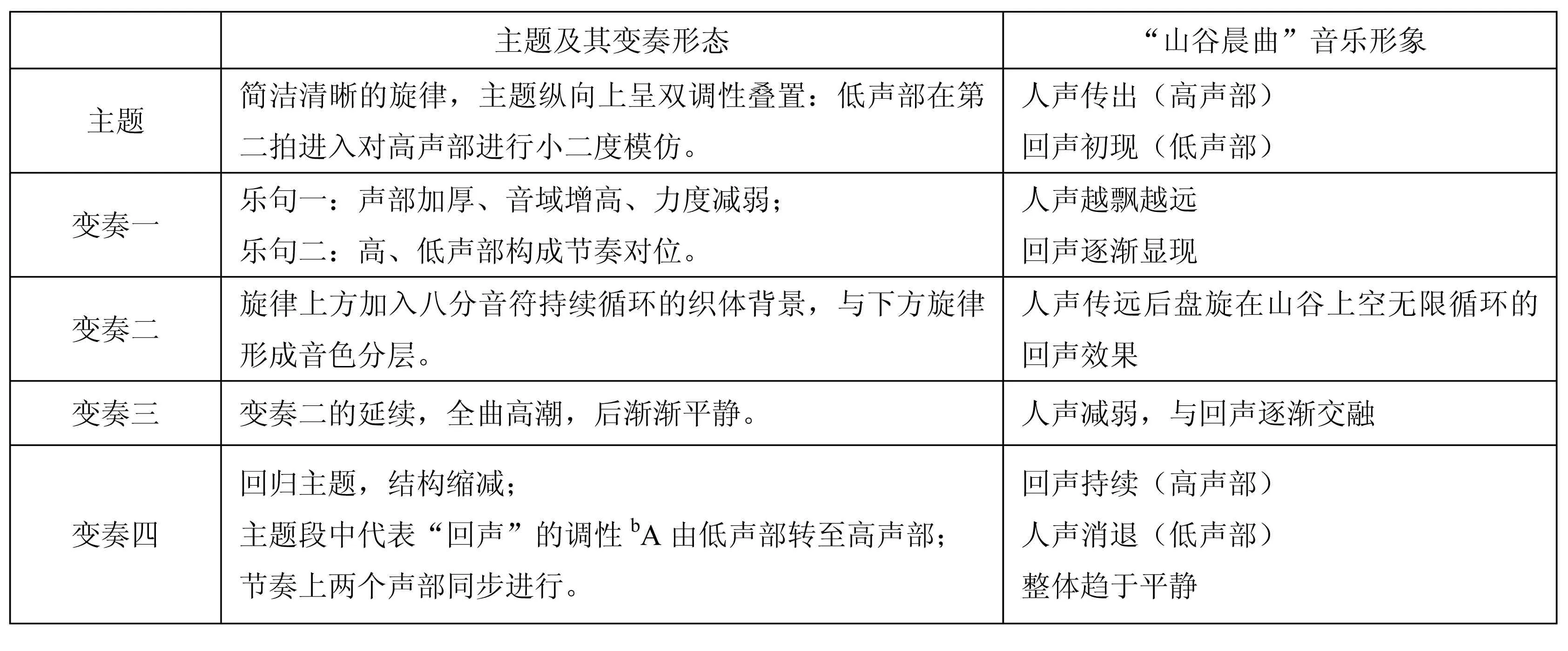

在主题及其四次变奏中,作曲家通过采用不同变奏手法对主题进行发展,再现了山谷中人声“传出—飘远—消退”这一过程中空间及时间上的差异所造成的种种不同的音响效果:

三、《山谷晨曲》曲式结构分析

“在传统曲式学里,由主题与若干次变奏组成的独立乐曲被称为‘变奏曲式’。一般而言,变奏曲的本质是变奏的体裁特征和技法运用,而非‘曲式’,变奏曲可以用任何曲体形式来构建。”[1](P265)换言之,为了变奏曲主题发展的完整性和统一性,变奏手法须与曲体结构相结合,在变化重复的同时,逻辑性的建构才能赋予变奏曲“结构”意义。

针对音乐作品的结构力问题,李吉提先生曾在《曲式教学之我见——结构力问题专论》一文中提到,“左右音乐作品结构力的因素,主要来自四个方面:一是音乐作品的调式、调性及和声功能框架;二是音乐作品的主题及旋律音调编排;三是音乐的结构时值比例关系(包括音乐结构的时值比例长度关系以及速度、节奏、节拍、织体的编排);四是音色(实际还包括了音区、力度、演奏法等)、音响的布局与编排”[2]。

在该曲中,影响曲式结构的因素主要体现在三个方面:其一是调性布局。调性是传统音乐作品中对结构起支配性作用的第一要素,这一原则在传统奏鸣曲式中尤为明显,它的重要性如同钢筋水泥对于建筑的支撑作用,建构起全曲的逻辑布局。其二是织体及速度的分布。在共性音乐写作时期,织体及速度对音乐的结构作用往往被传统调性、和声所掩盖,实际上它们作为构成音乐不可或缺的要素,其结构力全然存在,尤其进入20世纪后,随着调性的瓦解,承担音乐结构力的作用开始转移到其他音乐要素上,节奏、织体、力度、速度等作为“新”的组织手段开始进入作曲家的视线。据此,通过对《山谷晨曲》进行谱面分析,可将其结构划分如下:

全曲呈现复三部曲式的结构特征,通过前两部分的主题及变奏手法分析,可对影响该曲式结构的三因素(调性布局、织体及速度)特征进行归纳:

四、结语

“变奏技术一方面反映了作曲家对原始乐思材料的可塑性的多方面的想象和预测能力,另一方面也反映出作曲家处理原始乐思材料的技艺。”[3]通过上述对作品的创作技法进行分析与总结,可以看出作曲家在《山谷晨曲》中生动灵活与丰富多样的变奏手法。

音乐是通过有组织的乐音所形成的艺术形象,抒发人们的思想感情、反映社会现实生活的一门艺术。在作品《山谷晨曲》中,作曲家意图透过音乐来描绘清晨山谷中的人声回荡,为准确刻画出人声在不同阶段所形成的不同音响效果,作曲家采用了严格变奏的写法,将原始的主题旋律素材始终贯穿于作品的四次变奏中,其间虽对织体、调式调性、声部层次等进行了不同的设计,但透过旋律轮廓能清晰分辨出变奏部分与主题之间的统一关系,同时又赋予了它不同的音乐形象及感受,从而形象地呈现出了声音“传出—飘远—消退”的种种形态。