盆底电生物反馈法治疗中老年颈部脊髓损伤患者术后排尿困难的疗效研究

2019-04-29刘良乐戴鸣海叶秀芝钟熙强王俊诚汤呈宣

刘良乐,戴鸣海,叶秀芝,钟熙强,王俊诚,汤呈宣

颈椎过伸性损伤是临床常见疾病,特别是中老年患者,由于该人群常伴有颈椎增生、退变及椎间盘突出等退变性病理改变,极易引发颈部脊髓损伤,给临床工作带来了挑战。而排尿困难是该类患者的主要并发症之一[1]。传统的膀胱训练法是临床常用的治疗方法,对此类患者有一定的治疗效果。近年来,随着临床治疗理念的不断更新,盆底电生物反馈法被用于治疗排尿困难,且逐渐得到临床推广。但是,与年轻患者不同,中老年患者泌尿系统存在一定程度的衰退,如果仅用单一的物理或药物方法来治疗排尿困难,其效果常并不理想。为此,本研究采用盆底电生物反馈法联合膀胱训练法,与单纯膀胱训练法进行比较,探讨其在治疗中老年颈部脊髓损伤术后排尿困难的疗效,为临床治疗提供依据。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准 纳入标准:(1)经查体、磁共振检查以及手术探查,符合美国脊髓损伤学会《脊髓损伤神经学分类国际标准(2011年修订)》诊断标准[2];(2)年龄>40岁,且为不完全性颈部脊髓损伤;(3)术后1个月仍存在排尿困难,并需留置导尿以引流尿液;(4)自愿签署知情同意书。排除标准:(1)生命体征不稳定或有意识障碍;(2)伴有心脏、肺、脑、肾等重要器官疾病;(3)完全性颈部脊髓损伤;(4)年龄≤40岁。

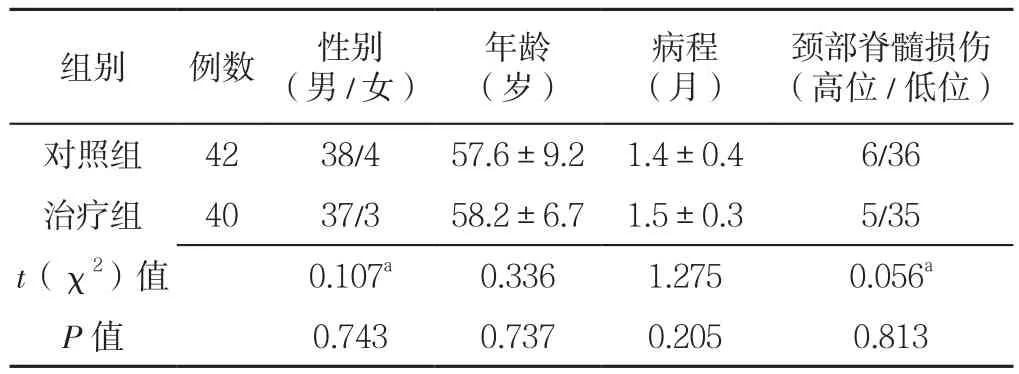

1.2 一般资料 采用系统抽样法选取2012年5月—2015年5月温州医科大学附属第三医院收治的中老年颈部脊髓损伤术后排尿困难患者82例,采用随机数字表法分为治疗组(40例)和对照组(42例)。两组患者性别、年龄、病程和颈部脊髓损伤水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表1)。

表1 两组患者术前一般情况比较Table 1 Comparison of the baseline data between two groups before operation

1.3 治疗方法 患者入院后均予留置导尿,于术后第3天拔除导尿管,并行间歇性导尿。对照组采用膀胱训练法,并控制饮水量;在对照组治疗方案的基础上,治疗组采用盆底电生物反馈法治疗。

1.3.1 膀胱训练法 膀胱训练法共分为3个步骤:(1)尿道括约肌协调训练:患者平卧于床上,主动抬臀缩肛5 s,20次/组,3组/d;(2)寻找触发点:患者手指轻叩耻骨上区,或牵拉阴毛、阴蒂等,寻找能够引起尿意的触发点,并积极予以引导控制;(3)反射性排尿训练:早期患者取坐位,身体前倾,屏气以增加腹压,将腹压传导至膀胱、尿道、盆底,顺势将尿排出(Valsalva屏气排尿法);晚期患者可自行用手由外到内、由轻到重按摩下腹部,待膀胱充盈成球状时,双手叠放抵住膀胱底,向耻骨方向加压排尿,直至排尽尿液(Crede排尿法)。

1.3.2 盆底电生物反馈法 采用盆底电生物反馈治疗仪(加拿大LABORIE公司),调整治疗参数:频率5~15 Hz,脉冲0.2 ms,治疗强度<20 mA。男性取侧卧位,女性取仰卧位,治疗棒直径为1.5~2.0 cm,将涂上导电焦的治疗棒插入男性直肠内或女性阴道内,深度为5~7 cm,利用治疗棒电流刺激盆底肌肉组织,产生肌肉收缩。通过治疗棒捕捉盆底肌肉收缩和松弛过程中的峰值肌电,并将其转化为电脑屏幕上的图像或声音,如曲线图、数字等,让患者了解其目前的盆底肌收缩情况,并主动协调盆底肌收缩或放松训练,以达到最佳的肌电幅度。30 min/次,1次/d,6 d/周,连续治疗4周。

1.4 疗效评定

1.4.1 自主排尿试验 治疗1~2周后,返院、拔除导尿管,1次/10 d,尝试自主排尿,如12 h内可自主排尿且膀胱残余尿量<50 ml,即表示患者膀胱已恢复功能。

1.4.2 尿流动力学测定 治疗前及治疗后,进行尿流动力学检查,包括膀胱残余尿量、最大膀胱容量、最大尿流率、尿流率、充盈期末逼尿肌压力。

1.5 统计学方法 采用SPSS 19.0软件进行统计学分析。计数资料的分析采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,组内比较采用配对t检验,两组间比较采用独立样本t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

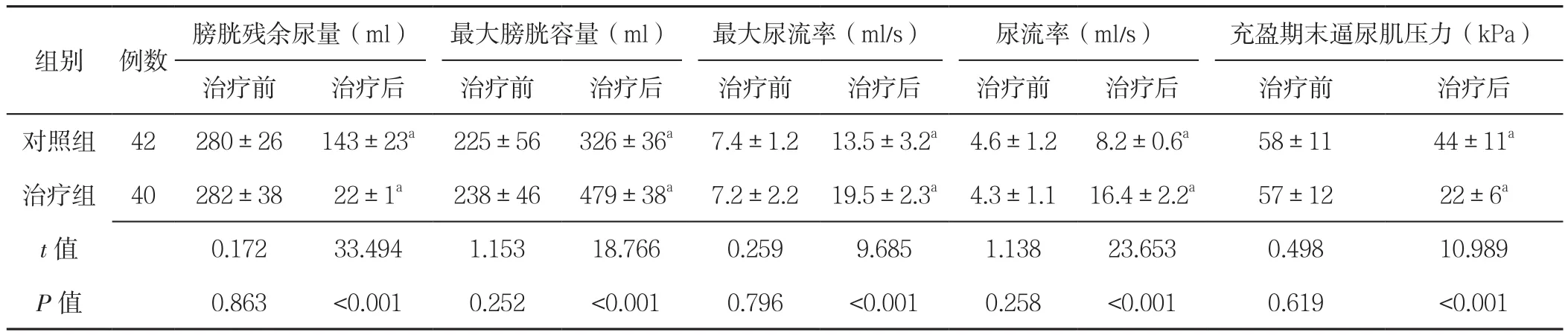

表2 两组患者治疗前后尿流动力学指标比较(±s)Table 2 Comparison of urodynamic parameters between the two groups before and after treatment

表2 两组患者治疗前后尿流动力学指标比较(±s)Table 2 Comparison of urodynamic parameters between the two groups before and after treatment

注:与同组治疗前比较,aP<0.05

组别 例数膀胱残余尿量(ml) 最大膀胱容量(ml) 最大尿流率(ml/s) 尿流率(ml/s) 充盈期末逼尿肌压力(kPa)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 42 280±26 143±23a 225±56 326±36a 7.4±1.2 13.5±3.2a 4.6±1.2 8.2±0.6a 58±11 44±11a治疗组 40 282±38 22±1a 238±46 479±38a 7.2±2.2 19.5±2.3a 4.3±1.1 16.4±2.2a 57±12 22±6a t值 0.172 33.494 1.153 18.766 0.259 9.685 1.138 23.653 0.498 10.989 P 值 0.863 <0.001 0.252 <0.001 0.796 <0.001 0.258 <0.001 0.619 <0.001

2 结果

2.1 自主排尿试验结果 82例患者均获得随访,随访3~6个月,平均4.5个月。治疗组留置导尿时间为(24.5±3.9)d,短于对照组的(45.6±5.5)d,差异有统计学意义(t=19.950,P<0.001)。治疗3~8周后,治疗组37例患者恢复自主排尿,成功率为92.5%,均无须导尿;对照组28例患者恢复自主排尿,成功率为66.7%,其中13例患者拔除导尿管后均出现不同程度的排尿延迟、射程短、尿线变细、尿流滴沥且不成线、排尿费力甚至需外力压迫下腹部才能排尿。治疗组恢复自主排尿成功率高于对照组,差异有统计学意义(χ2=8.329,P=0.004)。

2.2 尿流动力学测定结果 治疗前两组患者膀胱残余尿量、最大膀胱容量、最大尿流率、尿流率、充盈期末逼尿肌压力比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后治疗组膀胱残余尿量、充盈期末逼尿肌压力小于对照组,最大膀胱容量、最大尿流率、尿流率大于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组患者治疗后膀胱残余尿量、充盈期末逼尿肌压力小于治疗前,最大膀胱容量、最大尿流率、尿流率大于治疗前,差异均有统计学意义(P<0.05,见表2)。

3 讨论

中老年颈部脊髓损伤患者临床常留置导尿以引流尿液,但由于尿道黏膜损伤、反复泌尿系感染、尿路结石从而导致肾衰竭等并发症[3]。而长期留置导尿也极大影响了患者的生活质量。鉴于此,近年来国内外学者提出了多种促进颈部脊髓损伤术后患者排尿功能恢复的方法,如间歇性导尿法[4]、药物治疗法[5]、理疗和针灸[6]、电极植入[7]、膀胱或括约肌切开术[8]等。其中,间歇性导尿法因具有留置时间短、尿液潴留少、膀胱内压低等优点,而得到广泛应用,但该法一般根据既定时间每4~6 h排尿1次,而非依据膀胱内容量变化来引流尿液。实际上患者排尿量不仅受饮水、饮食、输液、气候的影响,同时也存在个体差异,部分中老年患者存在依从性差等特点,因此仅依据时间长短引流尿液,有时会因膀胱内充盈不足而效果不佳[4]。另外,部分药物通过尿流动力学改变逼尿肌和括约肌压力从而达到治疗效果,但却难以持续改善颈部脊髓损伤术后患者排尿功能,且常需要长期服用药物,患者接受程度低[5]。理疗和针灸作为传统中医康复的方法,其对颈部脊髓损伤术后排尿困难的治疗作用尚未被严格验证[6]。骶神经根电刺激联合骶神经后根切断术是较早应用于完全性脊髓损伤患者的一种治疗方法,由于该技术需要手术切开植入、骶神经后根切断等,对个人和材料要求比较高,患者接受程度低[7]。而膀胱或括约肌切开术创伤大,效果难以肯定,同样不符合目前主流微创治疗的理念,限制了该技术的进一步推广[8]。

既往研究显示,膀胱训练法具有无创、患者可自我训练、医师工作量低等优点,用于颈部脊髓损伤术后排尿困难患者,可以有效提高膀胱内压,为膀胱功能恢复创造了良好条件[9]。然而,将该法应用于中老年患者,未能取得满意的疗效。笔者认为,中老年患者存在依从性差、机体应激能力较弱等特点,单纯通过膀胱训练法寻找触发点诱发反射性排尿,对正确触发方式的掌握有一定的难度,甚至训练时可能出现高压性头痛、大汗、高血压等不适症状。另外,中老年患者膀胱功能均有不同程度的衰退,如前列腺增生、肾炎、膀胱炎、慢性前列腺炎甚至下尿路梗阻等,所以效果非常有限。盆底电生物反馈法采用间歇式电流刺激盆底肌肉群,兴奋脊髓神经并形成操作性条件反射,最终达到改善膀胱功能状态的目的,对患者身体条件无要求,是一种无创的治疗方法,特别适用于中老年患者[10]。本研究通过将盆底电生物反馈法联合膀胱训练法治疗中老年颈部脊髓损伤患者术后排尿困难,并与单纯膀胱训练法比较,结果显示,治疗组留置导尿时间短于对照组;两组患者治疗后各项尿流动力指标均有改善,但治疗组优于对照组。治疗后,治疗组37例(92.5%)患者拔除导尿管,均能维持长期自主排尿,而对照组自主排尿成功率仅有66.7%,其中13例患者拔除导尿管后均再次出现不同程度的排尿困难症状。RADZISZEWSKI[11]采用盆底电刺激治疗28例脊髓损伤后排尿困难患者,随访2年显示各项尿流动力学指标均不同程度改善。CORREIA等[12]研究显示,对老年患者行电刺激可以促使尿道括约肌收缩,以加强其控尿能力,长期作用可以降低膀胱收缩兴奋性。本课题组前期研究通过对40例脊髓损伤术后膀胱功能障碍患者采用盆底肌电刺激治疗,结果显示,盆底肌电刺激组拔导尿管成功率约为87.5%,显著优于单纯采用留置导尿术组的42.8%[13]。本研究结果与国内外既往研究结果[11-13]基本一致。

颈椎不完全性脊髓损伤绝大多数为下颈椎损伤,上颈椎损伤罕见,下颈椎以C5~7平面居多,损伤类型以中央管损伤多见,四肢功能均有一定程度损害[14]。而脊髓损伤后所致排尿困难的训练方法众多,适应证又各不相同,而且随着病情发展,患者膀胱功能也会出现相应变化,选择适合中老年患者的个体化膀胱训练方法,不仅能有效改善患者排尿功能,同时还可以达到低压储尿和排尿的目的,有利于建立逼尿肌与括约肌功能的平衡。根据颈椎过伸性损伤患者上肢肌力明显下降的特点,早期重点给予电生物反馈治疗前的尿道括约肌协调训练,以增强其控尿能力,即在电生物反馈训练前30 min,通过患者卧床主动进行抬臀缩肛训练,增强盆底肌收缩力,改善盆底肌电感知力,促使盆底肌群在后续低频电刺激时能够规律收缩,经阴部神经传入纤维,抑制逼尿肌不自主收缩,促进有效排尿。随着患者上肢肌力逐渐恢复,可逐步督促患者自主建立排尿反射,即在电生物反馈治疗的同时,寻找能够引起尿意的触发点,并加以引导;在电生物反馈治疗结束后,增加腹压排尿,避免残余尿液,并巩固电生物反馈治疗的疗效,有利于建立有效的排尿反射。本研究随访结果显示,治疗组自主排尿成功率为92.5%,高于以往研究单纯应用盆底肌电刺激的87.5%或75.0%[8]。

另外,本研究与既往单纯应用电刺激治疗有所差异。传统观念中,神经源性膀胱功能不佳,缺乏可靠的视觉或听觉反馈,训练困难。国内学者将视觉反馈训练结合膀胱水扩张[15],或者视觉反馈结合膀胱功能训练[9],应用于脊髓损伤后神经源性膀胱,均取得一定疗效。但该研究大多应用尿动力学测定仪等进行训练,反复灌水测定膀胱内压,操作复杂,难以有效推广。本研究尝试将盆底峰值肌电信号转化为电脑屏幕上的图像或声音,如波浪图、折线图、数字等,代表肌电信号高低(盆底肌收缩幅度),以视觉或听觉反馈的形式,主动协调盆底肌收缩或放松训练,最终形成可操作性排尿反射,以恢复正常的排尿功能。训练过程中,患者一边注意电脑屏幕上的信号变化,一边注意训练盆底肌的收缩幅度,逐步建立起肌感,同时采取被动注意的态度,打破长期紧张的排尿困难模式而进入放松状态。后期逐步降低电刺激强度,使患者适应性得到提高,重塑膀胱功能。该方法充分利用了电刺激信号,简单易行,患者经过简单培训即可自行操作,可行性极强。

综上所述,盆底电生物反馈法可有效改善中老年颈部脊髓损伤术后患者的排尿功能,缩短留置导尿时间,值得临床推广应用。