1961—2016年我国闪电日数时空分异格局及其变化趋势和波动特征

2019-04-15孔锋方建孙劭王品吕丽莉

孔锋 ,方建 ,孙劭 ,王品 ,吕丽莉

(1.清华大学公共管理学院,北京100084;2.中国气象局气象干部培训学院,北京100081;3.中亚大气科学研究中心,新疆乌鲁木齐830002;4.武汉大学资源与环境科学学院,湖北武汉430079;5.中国气象局国家气候中心,北京100081;6.杭州师范大学理学院遥感与地球科学研究所,浙江杭州311121)

0 引 言

闪电是强对流的灾害性天气之一[1-3],一般发生在积雨云中[4-8]。闪电不仅显著影响移动通讯[9-11],而且严重威胁人民生命财产安全[12-13]。据统计,全球每日约发生5万次雷电活动,任意时刻约发生2 000次。我国闪电每年致死人数达百人[14],伤者近千人[15],财产损失达数十亿元[16]。以珠江三角洲为例,该地区是中国受闪电影响较严重的地区之一,闪电灾害占总灾害损失的6%左右,最高年份可达9.25%,每年闪电灾害的损失均在5 000万元以上[17]。

根据雷电活动的出现日数及初、终期,我国雷电分为4个区。第1区为105°E以东和长江以北地区,这一地区范围大,年均闪电日数有所不同,集中在20~50 d,且闪电日数随维度变化不大。其中,第1区春、夏、秋、冬季平均闪电日数分别约为4,25,5和0.1 d[18]。第 2区为 105°E以东和长江以南地区,该区是我国闪电日数最高区,其中,长江沿岸地区闪电日数约40 d,两广地区和海南岛是我国闪电活动最为活跃的区域,闪电日数普遍多于50 d。夏季,第2区热对流活跃,沿海地区的闪电日数多于同纬度内陆地区,南方丘陵地区多于平原,该地区闪电日数随维度的减小而增加。第3区为105°E以西和36°N以北地区,深居东亚大陆腹地,水汽少,对流活动欠佳,产生闪电活动的基本条件较差,年均闪电日数普遍少于10 d。第4区为105°E以西和36°N以南地区,该地区多为高原和山地,地形起伏较大,年均闪电日数在50 d以上,高于同纬度平原地区[19]。郄秀书等[20]研究了青藏高原的雷电活动,提出高原上较低的对流不稳定能量导致青藏高原雷电强度低于其他地区。同时,郄秀书等[21]利用卫星观测全球闪电定位资料,分析了全球闪电活动的地域分异规律,发现海洋上的闪电活动与陆地相差几十倍,且闪电频数与放电强度相差很大。周筠珺等[22-23]对我国西南及其周边地区的雷电活动进行了分析,发现由于受下垫面性质和地形影响,该区雷电的空间分布极不均匀,且雷电主要发生在春、夏季节,并受ENSO事件影响,伴有3 a的周期变化。林建等[24]分析了1970—2006年中国雷电事件的时空分布特征,发现全国雷电日数呈下降趋势,高原区和南方区的下降趋势明显。沈永海等[25]利用SAFIR闪电定位资料分析了2004—2010年北京及周边地区夏季云闪时空分布特征,发现该地区平原云闪密度高于山地,且与强对流活动高度吻合。邓德文等[26]分析了2005—2010年我国3个典型地区的雷电活动,发现雷电活动的区域性很大,对气温及大气不稳定参量有较好的响应。闪电易损害发电厂和输送变电设备终端,造成产业灾难[27-29]。据已有研究,全球变暖背景下闪电发生更加频繁[13,27]。根据2007—2013年我国闪电定位网的监测数据,82%的雷电活动发生在6—8月[27]。以2013年为例,全国共发生闪电约1 047万次,8月达到峰值,雷电灾害也以8月最多,达853起,占全年雷灾事故的25%。北方、华南和西南部分地区雷电活动呈增强趋势,平均每年每km2增加约0.7次。2007年以来,全国因雷击灾害导致的伤亡明显减少。以2013年为例,全国发生了3 380起雷电灾害事故,造成178人死亡、177人受伤,明显少于2007年及2007—2013年的平均值;雷电灾害造成的经济损失却不断增加,尤其对电力和通信行业影响巨大。2013年,我国雷电灾害导致的直接经济损失为2.46亿元,间接经济损失为3.23亿元,其中,电力和通信行业雷电灾害事故较多,分别占总雷电灾害数的14%和11%。除此之外,我国的雷电活动南方多,北方少;城市多,乡村少,但农村伤亡人数多,是城市伤亡人数的1.9倍。

已有研究多从局地短时间角度分析短期内的闪电形成原因,侧重于闪电大气动力学过程[29-33],而对我国整体长期的闪电时空演变特征研究较少。闪电是人类未来可利用的潜在资源之一,深入了解我国长期闪电事件时空演变特征,不仅可全面了解闪电的时空分布特征,合理利用闪电资源,服务国民经济建设,而且对开展闪电灾害风险评估,以及降低对人民生命安全的威胁和财产损失具有重要的现实意义和科技支撑作用。

1 数据和方法

1961—2016年2 481个站点的闪电日数年值数据来自中国气象局国家气候中心的《闪电日数数据集》。根据地面气象闪电观测规范,数据的实有率均在98%以上[34],数据的正确率均接近100%,站点分布如图1所示。本文采用的方法主要包括线性趋势检测、连续小波功率谱、Mann-Kendall突变检验、反距离权重插值和变异系数。本文根据已有研究成果统计我国7大地理分区的闪电日数动态变化特征(见图1)。

图1 我国数字高程、7大地理分区和气象站点分布Fig.1 DEM and meteorological station in China and distribution of seven geographical regions

2 结果与分析

2.1 我国闪电日数时序趋势性分析

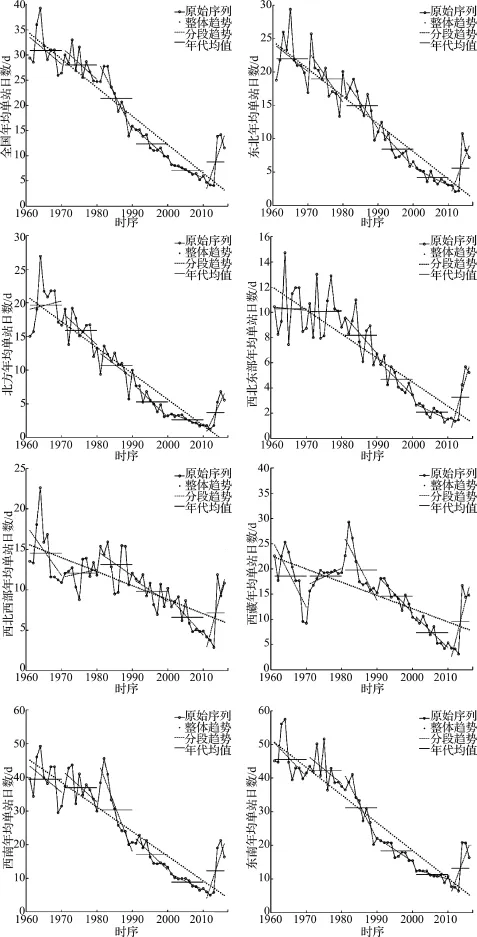

从时间变化来看,1961—2016年我国年均单站闪电日数呈明显的波动减少趋势(见图2)。在年代变化上,我国各年代年均单站闪电日数除2010年增加外,其他年均呈不同程度的减少趋势,年平均单站闪电日数从1960年的31 d降至2000年的7 d,减少77.42%。

从区域来看,1961—2016年我国7大地理分区年均单站闪电日数均呈明显的波动减少趋势。其中,西北西部和西藏地区年均单站闪电日数波动幅度较大,呈“先减(1961—1970年)-后增(1971—1983年)-再减(1984—2016年)”的分段变化特征。通过对比7大地理分区闪电日数时序变化发现,1961—2016年我国西南地区和东南地区年均闪电事件发生频率最高,西北东部地区和西北西部地区相对较少,这与水汽来源和对流活动的活跃程度一致相关。西北地区深居我国内陆腹地,降水事件频率较东部地区少,且多以大尺度的过程型天气事件为主,强对流天气活动相对不发达[35]。而我国西南和东南地区,水汽来源充足,加之城市化水平相对较高,因此,极有利于对流型天气过程的发育,尤其是午后城市区域对流活动频繁[36]。

研究表明,我国多数城市极端降水事件呈增多趋势[37-40],大尺度过程型降水和局地尺度的对流型降水均有不同程度的增加[41]。随着城市化进程的不断加快,城市午后的对流活动不断增强。值得注意的是,全球变暖背景下,我国7大地理分区气温均呈上升趋势,海陆温差整体减小,东亚季风强度有所减弱,大气中的云层覆盖率也呈明显降低趋势,综合自然和人文因素,可能导致中国闪电事件发生频率降低。

2.2 我国闪电日数周期振荡特征分析

图3为基于连续小波功率谱的全国和我国不同地理分区的年均闪电日数周期振荡图。“V”形黑线表示1961—2016年闪电日数波谱的有效阈值;该线以上区域表示1961—2016年闪电日数的有效波谱值,该线以下区域表示1961—2016年闪电日数的无效波谱值。粗黑线围成的圆形表示闪电日数的振荡周期通过了P<60.05显著性水平的红噪声标准谱检验。据此可知,1961—2016年我国年均单站闪电日数具有2~4 a的振荡周期(见图3),且通过了P<0.05显著性水平的检验。从7大地理分区来看,东北、北方、西北东部和东南地区的年均单站闪电日数也具有2~4 a的振荡周期,且通过了P<0.05显著性水平的检验。西北西部地区的年均单站闪电日数具有2,4和6 a左右的振荡周期,且通过了P<0.05显著性水平的检验。西藏地区年均单站闪电日数存在3和8 a左右的振荡周期,且通过了P<0.05显著性水平的检验。西南地区年均单站闪电日数存在2~6 a的振荡周期,且通过了P<0.05显著性水平的检验。通过分析不同地区的振荡周期,不仅可有效了解该区闪电事件的规律性特征,还有助于闪电事件的气候预测,从而更好地服务于防灾减灾和雷电资源利用。

图2 我国闪电日数分段时序变化(1961—2016年)Fig.2 Piecewise tendency of lighting days in China from 1961 to 2016

2.3 我国闪电日数突变特征诊断

图3 基于连续小波功率谱的我国闪电日数周期特征(1961—2016年)Fig.3 Fluctuation of lighting days in China from 1961 to 2016 based on continuous wavelet power spectrum

图4是基于MK检验的1961—2016年全国和不同地理分区年均单站闪电日数的突变诊断图。UF和UB为闪电日数统计量曲线。在本研究中分别取-1.96~1.96和-2.56~2.56作为闪电日数临界曲线的MK检验值,也即P<0.05和P<0.1显著性水平的置信区间。从图4可知,1961—2016年全国和西北东部、西北西部、西藏和西南地区年均单站闪电日数分别在1993,1995,1997和1991年发生了突变,但均未通过P<0.05显著性水平的检验,仅西北西部和西藏地区年均单站闪电日数突变通过了P<0.1显著性水平的检验。由此可判断,全国及7大地理分区的年均单站闪电日数在1961—2016年具有突变特征,且相对集中在20世纪80年代末至90年代中后期,但置信水平较低。

图4 基于MK检验的我国闪电日数突变特征(1961—2016年)Fig.4 Climatic mutation of lighting days in China from 1961 to 2016 based on Mann-Kendall

2.4 我国闪电日数气候态空间分异特征

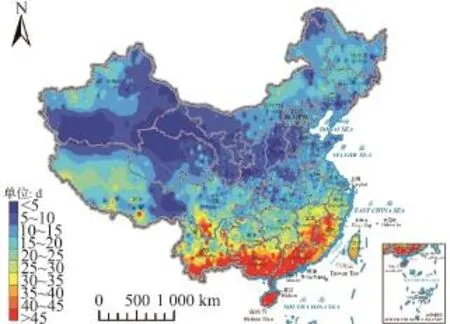

从空间分布看,1961—2016年我国年均闪电日数呈明显的“南高北低”的空间分布格局(见图5)。其中,年均闪电日数超过40 d的地区主要分布在华南及其以西的西南地区,尤其是福建、江西、广东、广西、海南、云南、贵州南部和四川南部地区,年均闪电日数超过了45 d。这些地区处于低纬度,深受南海季风和东南季风的影响,以热带季风气候和亚热带季风气候为主,台风登陆频繁,常年水汽充足。同时,该地区受西太平洋副热带高压控制,对流有效位能高,对流活动显著,是我国雨带的主要集中地之一[42]。加之地形复杂,人类活动程度剧烈,城市化水平高,城市热岛和城市雨岛效应显著,地理环境和人类活动有利于闪电事件的发生[42-44]。我国西北内陆地区的年均闪电日数普遍偏低,尤其是新疆南部和东部、甘肃北部和青海北部,年均闪电日数低于5 d。这可能是由于这些地区深入我国内陆腹地,水汽来源稀少,天气系统过程相对较少,强对流活动较弱[45]。我国其他地区的年均闪电日数主要集中在15~20 d。综上,1961—2016年我国气候态的闪电日数分布特征是地理环境、对流性天气过程和人类活动共同作用的结果。

图5 中国年均闪电日数气候态空间分布(1961—2016年)Fig.5 Spatial distribution of lightning days in China from 1961 to 2016

图6 我国闪电日数年代距平空间分布(1961—2016年)Fig.6 Spatial distribution of decadal anomaly of lightning days in China from 1961 to 2016

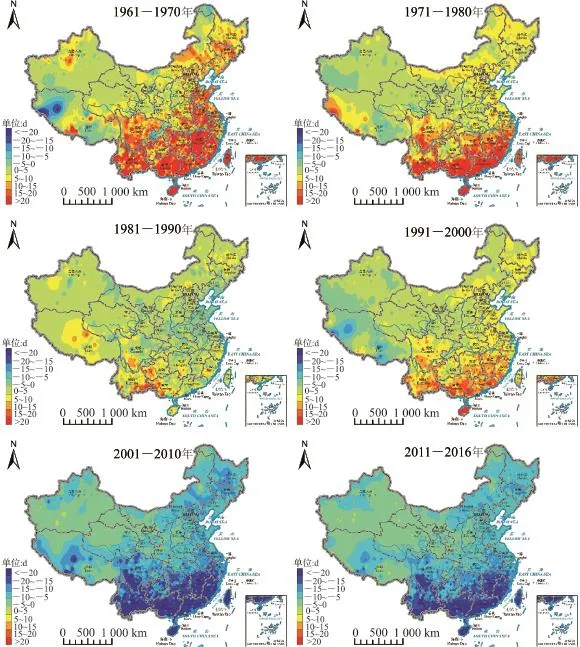

2.5 我国闪电日数年代距平空间分异特征

从年代距平来看,1961—1970年和1971—1980年,我国胡焕庸线以东地区的闪电日数距平以正距平为主(见图6),1971—1980年,我国长江以南地区是闪电日数正距平高值分布区,而1961—1970年,除黄土高原和华北平原部分地区外,胡焕庸线以东地区是闪电日数正距平高值分布区。长江以南地区是闪电日数正距平高值区,1981—2000年正距平高值区范围较1961—1980年有所减小,且闪电日数正距平的区域范围也相继减少。2000年后,秦岭-淮河以南多数地区的闪电日数均为负距平高值区,且这一时段胡焕庸线以东的我国东部地区闪电日数距平多为较大负值,胡焕庸线以西地区的闪电日数距平也多为较小负值。

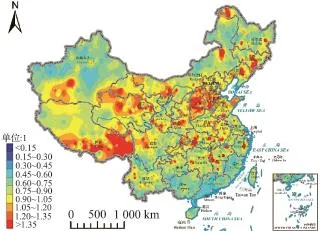

2.6 我国闪电日数变化趋势和波动的空间分异特征

从变化趋势来看,1961—2016年我国闪电日数变化趋势整体上以减少为主(见图7),仅西北内陆地区呈微弱增加的趋势。闪电日数变化趋势以长江为界呈明显的“南低-北高”的空间分异特征。我国沿海省份闪电日数的变化趋势明显低于相邻的内陆省份。西北内陆地区由于对流性天气过程相对较少,尤其是以闪电为表征的极端天气事件发生较少,因此,其闪电日数变化趋势增减幅度很小。从波动特征来看,1961—2016年我国闪电日数年际波动呈明显的团状分散分布特征(见图8),这可能与自然地理环境和人类活动有关。其中,青藏高原、华北平原、长江两岸附近地区均为闪电日数年际波动较大的地区。而长江以南的沿海地区和新疆中部及北部地区的闪电日数年际波动相对较小,表明这些地区的闪电天气较我国其他地区稳定。

3 结论和讨论

3.1 结 论

3.1.1 1961—2016年,我国年均单站闪电日数整体呈减少趋势。年代际年均单站闪电日数除2010年增加外,其他均呈减少趋势,减少了77.42%。7大地理分区1961—2016年年均单站闪电日数整体呈减少趋势。西北西部和西藏地区年均单站闪电日数呈“减(1961—1970年)-增(1971—1983年)-减(1984—2016年)”的分段变化特征。

图7 我国闪电日数年际变化趋势的空间分布(1961—2016年)Fig.7 Spatial distribution of annual trend of lightning days in China from 1961 to 2016

图8 我国闪电日数年际波动特征的空间分布(1961—2016年)Fig.8 Spatial distribution of annual fluctuation of lightning days in China from 1961 to 2016

3.1.2 1961—2016年,全国、东北、北方、西北东部和东南地区年均单站闪电日数呈2~4 a的周期变化。西北西部年均单站闪电日数呈2,4和6 a左右的周期变化。西藏地区年均单站闪电日数呈3和8 a左右的周期变化。西南地区年均单站闪电日数呈2~6 a左右的周期变化。以上地区的周期振荡均通过了P<0.05显著性水平的检验。全国及7大地理分区的年均单站闪电日数突变集中发生在20世纪80年代末至90年代中后期。全国、东北、北方和东南地区年均单站闪电日数突变均发生在1988年。西北东部、西北西部、西藏和西南地区突变分别发生在1993,1995,1997和1991年。上述地区的周期振荡均未通过P<0.05显著性水平的检验。

3.1.3 在空间上,1961—2016年我国年均闪电日数呈明显的“南多北少”的空间分布格局。对于年代际距平,1961—1970年和1971—1980年,胡焕庸线以东地区闪电日数以正距平为主。1981—2000年,长江以南地区正距平范围相继减少。2000年以后,胡焕庸线以东地区以负距平为主。我国闪电日数年际变化趋势整体上以减少为主,尤其是长江以南的沿海地区减少明显。青藏高原、华北平原、长江两岸附近地区均为闪电日数年际波动较大的地区。而长江以南的沿海地区和新疆中部及北部地区年际波动相对较小。

闪电事件是强对流天气的产物,通常会严重影响城市通信,威胁人民生命财产安全。在我国长江以南的沿海地区,闪电发生频率最高,年均闪电日数超过45 d,加之这一区域人口密集,通信类科技公司高度集聚,用电量大,闪电易对该地区通信类产业造成严重影响。针对这一时空分布特征以及闪电资源的可利用性,需开展闪电致灾防范和闪电灾害指数保险。同时,根据闪电的发生时间及特征,开展闪电资源的合理规划与利用。对于我国长江以南的大部分地区,尤其是大都市群集聚的区域,要高度关注闪电致灾特征,科学规避闪电可能造成的人员伤亡和财产损失。

3.2 讨 论

3.2.1 本研究基于1961—2016年我国《闪电日数数据集》,该资料的优点是时间序列长、站点密集。我国早期闪电活动以基层观测员的观测为主,器测为辅,导致部分观测遗漏,数据集均一性较差;同时,早期站点数量较少,有些资料经过人工补缺或插补处理,具一定的不确定性。有待基于不同源的多套闪电资料,检验不同时期、不同资料、不同尺度下的闪电活动地域分异特征。

3.2.2 气候变化背景下,极端天气气候事件增多,同时伴随城市化进程的不断推进,我国多数气象站点都或多或少受到城市化和大气污染等人类活动的影响。人类活动和气候变化如何影响闪电活动,是当前闪电研究的焦点问题之一。同时,虽然本文的结论与已有研究的结论具有一致性[18-26],但基于站点数据得到的闪电时空变化规律不一定完全代表我国面状区域的闪电变化情况。尚需针对不同区域、不同尺度、不同时段的闪电活动,采用高精度格点闪电资料做进一步对比分析。

3.2.3 变化环境下的闪电变化区划研究。快速城市化和全球气候变化背景下,闪电活动的局地性增强,且变异幅度出现新的特征。亟须开展不同环境下的闪电变化区划研究,即以变化趋势和波动特征为指标,开展闪电变率的区划研究。