双排桩复合锚固支护体系的数理模拟分析研究

2019-04-09李更杰

李更杰

(辽宁省沈阳市昌图县八面城水利站,辽宁 昌图 112500)

0 引言

工程施工离不开支护体系的结构支持、维护和保障,其实构成工程施工操作重要的技术,并与施工效率、质量和操作安全有着紧密的联系,下文将重点对双排桩复合锚固支护体系的功效特点开展有有针对性的数理模拟分析。

1 复合锚固双排桩支护体系的结构特点

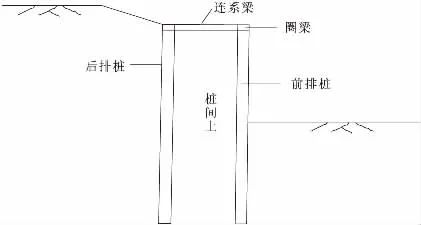

双排桩复合支护体系是在单排桩支护体系的技术基础上发展起来的复合支护技术,其是由平行的两排钢筋混凝土桩结构与混凝土桩顶连梁结构共同构架的空间支护结构体系。双排桩复合锚固支护体系是近年来工程应用比较多的一种新型双排桩复合支护型式,是门架式双排桩支护体系与锚固结构的复合运用,适合在一些有较大深度基坑支护,或者地质条件较差的工程施工中应用。双排桩复合锚固支护体系结构,具体见图1。

图1 复合锚固双排桩支护体系图

复合锚固双排桩支护体系的结构特点:

(1)适合在较大深度基坑开展支护应用,通常其胜任支护深度可在15 m以上;

(2)在基坑深度等同的条件下,双排桩复合锚固支护体系较连续地下墙支护体系的应用造价更低廉;

(3)相对于支撑支护体系,锚固桩支护体系结构的基坑内场地占用范围更简省,这更加方便于基坑土方开挖和基坑部的工程施工,有助于缩短工程工期。

2 基于不同结构方案的复合功效比对分析

分别采用旧式纯双排桩支护体系、无预应力施加锚固复合支护体系以及施加预应力锚固复合支护体系分别实施模拟计算,以分析桩体水平位移、土体位移以及弯矩的变化规律。

(1)基于不同支护体系的x向土体位移规律

土体x向位移有限元数理模拟计算结果显示,采用原旧式双排桩复合支护体系时,基坑土体在x方向发生4.9 cm位移量,位移发生部位在桩顶区域;采用双排桩施加无预应力锚固复合支护体系,基坑土体发生x方向最大位移量2.3 cm,位移发生部位在锚点附近区域;采用双排桩施加预应力锚固复合支护体系,当施加180 kN预应力给锚固时,基坑土体发生x方向最大位移量1.5 cm,位移发生部位在基坑坑底区域。

相对于原旧式双排桩复合支护体系,双排桩复合锚固支护体系可以显著降低基坑土体的水平位移,其无预应力锚固复合支护的土体位移降幅53.40%,有180kN预应力锚固复合支护的土体位移降幅33.98%。由于锚固的锚拉作用,三种支护体系下,发生基坑土体最大位移部位在逐渐下移,显示最大内力向跨中逐渐移动的状态。此外我们还发现,不同支护状态下,基坑土体位移范围分布亦不同,显示无预应力锚固时的影响范围相对小,有预应力锚固作用时影响范围相对增大。

(2)基于不同支护体系的Z向土体位移规律

土体Z向位移有限元数理模拟计算结果显示,土体在基坑外呈现整体下降趋势,土体在基坑内表现为隆起状态,这与基坑工程的实际土体变化形态相一致。基坑外部的支护桩近边土体发生的沉降量通常很小,表明双排桩较好地约束了土体的位移变化。当选用双排桩无锚固复合支护体系时,基坑外土体一定范围内呈现离侧壁越远则沉降越大的状态,在距外坑壁50 cm~100 cm范围内发生最大沉降沉降值通常在2.26 cm左右,这是由于土体与排桩间存在粘结摩擦作用所致。当选用双排桩锚固施加预应力复合支护体系时,基坑外侧的土体Z向位移基本零值,即没有隆起或凹陷发生,表明锚杆的抗拉拔预应力作用,把土体很好地约束在一定范围内。

在三种支护体系中,基坑的底部土体均呈现隆起状态,越远离基坑壁,这个隆起值越大,其最大隆起值可达8.31 cm,无论采用锚杆与否,它们的隆起范围和幅度大小大致等同。坑底土体发生隆起的原因通常包括两方面:一是坑外土体存在塑性流动,它们向基坑内部滑移,形成横向挤压应力,致坑底土体隆起;二是坑内土体释放自重应力,推动坑底土体发生向上回弹。

(3)三种不同支护形式的双排桩位移及弯矩变化

采用原旧式双排桩时,发生最大水平位移前排桩为4.9 cm,后排桩为4.8 cm,并且它们都发生于桩顶区域,呈悬臂受力特性。表明在基坑存在较大深度时,悬臂式双排桩复合支护体系的侧移限制功能有限;当采用无锚固预应力复合支护体系时,发生最大水平位移前排桩为2.23 cm,后排桩为1.88 cm。前排桩顶位移量1.76 cm,降幅53.80%,后桩顶位移量1.76 cm,降幅61.24%。曲线趋势为最大位移发生于锚点处,而桩顶处位移发生幅度显著减小,锚桩结构的应力反应特征明显;当采用锚固施加180 kN预应力复合支护体系时,发生最大水平向位移,前排桩移动值为1.4 cm,后排桩移动值为5.1 cm。前排桩最大移动值发生在距基坑顶64 cm区域,后排桩最大移动值发生在距基坑顶70 cm区域。前后排桩的最大位移和桩顶位移均呈快速降低态,降低幅度相对明显。

双排桩复合支护体系增加锚固后,前后排桩的受力特点发生了改变。前排桩顶弯矩由初值的-221.45 kN·m演变为终值的-189 kN·m,后排桩顶弯矩由初值-697 kN·m演变为终值的-198.7 kN·m,显示锚固的锚固力改变了冠梁以及前后排桩的受力特点。冠梁以后来的传递轴力取代最初的传递弯矩。不同的3种支护方案下,桩弯矩在后排变化最大,最大正弯矩由初值478.6 kN·m变为178 kN·m,直至89.6 kN·m;最大负弯矩由初值-697.2 kN·m变为-356.4 kN·m直至-198.7 kN·m。有无锚固和是否施加锚固预应力,对后排桩的应力影响更为显著。

3 双排桩锚固支护体系的模拟计算

(1)锚固长度对支护体系功效的影响

在前排桩的冠梁处架设锚固点,锚固预应力取值180 kN,锚长度分别取为:190 cm、150 cm、120 cm、90 cm和50 cm。对应锚长计算桩位移,结果显示,排桩水平位移在50 cm锚杆长度时始终较大,平均位移约在在5 cm左右,呈悬臂构件特征,于桩顶发生最大位移。最大排桩水平位移在90 cm锚杆长度时显著下降,前桩下降值2.6 cm,后排桩下降值为2.5 cm,降幅均达到50%左右,曲线趋势显著改变,应力特征为有锚固支护特征,当长度取150 cm以及取190 cm时,最大位移开始基本保持不变,意味锚长达到一定值后,位移约束力开始变得有限,因此在实际设计应用中,不能单纯依靠以锚杆长度来控制位移。

对应锚长计算弯矩,结果显示,在<120 cm的锚杆长度,随锚固杆的长度增加,无论支护体系的前排桩还是后排桩,其正负弯矩在这个范围呈现降低趋势。而当锚杆长度一旦>120 cm以后,这种变化趋势就越发变得不很明显。

(2)锚固应力对支护功效的影响

在双排桩复合锚固支护结构中,支护结构和基坑的内应力变化受到锚固预应力的显著影。对应施加锚应力的桩位移计算。结果显示,锚应力施加取值120 kN时,其水平最大位移:前桩为1.58 cm,后桩为1.22 cm,桩顶水平位移:前桩为0.82 cm,后桩为0.82 cm;锚应力180 kN,最大水平位移:前桩为1.42 cm,后桩为1.04 cm,桩顶水平位移:前桩为0.52 cm,后桩为0.52 cm。总体状态看,位移随着预应力增加而对应不断减少。这其中,水平位移的幅度变化相对较大区域是地面下深度60 cm~90 cm的范围内。但这个深度如果继续增加,桩体水平向位移变化的幅度立即变得不明显。

对应锚应力的排桩弯矩计算,计算结果表明,锚固应力取值120 kN时,最大正弯矩:前桩265.3 kN·m,后桩110.5 kN·m;最大负弯矩:前桩 -517.6 kN·m,后桩 -249.3 kN·m;锚固应力取值180 kN时,最大正弯矩:前桩237.8 kN·m,后桩 89.7 kN·m;最大负弯矩:前桩 -512.4 kN·m,后桩-240.9 kN·m。

(3)对应锚点位置的支护功效影响

其他各条件不变,锚固无施加预应力,锚点设于地面下-40 cm、-56 cm和-72 cm处,对应锚点位置的桩位移计算,结果显示,设置锚点于地面-40 cm时,最大水平向位移:前桩2.2 cm,后桩1.9 cm,桩顶水平位移:前桩为1.76 cm,后桩为1.76 cm;设置锚点于地面-72 cm时,最大水平位移:前桩为2.31 cm,后桩为2.16 cm,桩顶水平位移:前桩2.07 cm,后桩2.06 cm。位移随锚点位置下移均发生一定程度增大,并且这个增大趋势是后排桩较前排桩明显。

基于不同锚点位置模拟计算所得桩弯矩变化,如果锚点设置位置逐渐降低,最大负弯矩:前桩由-542 kN·m逐渐减少为-476 kN·m,降幅达12.2%;后排桩由-352 kN·m逐渐增大到-467 kN·m,增加幅度达32.7%。综合看来,双排桩复合锚固支护中,在冠梁设置锚点,其约束效果相对更好,锚点在冠梁设置,其抗拉拔功效更能得到发挥,对形变约束要更为有效。双排桩复合支护体系中以增加多排锚杆来约束形变的作用效果并不理想,双排桩复合支护体系的形变约束,重点应在第一排锚杆,冠梁处设置锚点约束效果明显。表明在双排桩复合支护体系中以增加多排锚杆来约束形变的作用效果并不理想,双排桩复合支护体系的形变约束,重点应在第一排锚杆,冠梁处设置锚点约束效果明显。

4 结语

本文以有限元数理模拟分析的方式,对双排桩复合锚固支护体系的功效特点开展有有针对性的数理模拟分析,得出的主要认识和结论是:

1)双排桩复合支护体系相对更应力均衡,此结构的最大位移通常于桩顶以下20 cm~40 cm区间发生,弯矩最大值无论正值还是负值在前排桩始终比较接近。但在后排桩这里,悬臂构件受力特征显著,存在较大受力差异,并且最大位移多在桩顶处发生。

2)双排桩复合锚固支护中,在冠梁设置锚点,其约束效果相对更好,锚点在冠梁设置,其抗拉拔功效更能得到发挥,对形变约束要更为有效。双排桩复合支护体系中以增加多排锚杆来约束形变的作用效果并不理想,双排桩复合支护体系的形变约束,重点应在第一排锚杆,冠梁处设置锚点约束效果明显。