岭南甄氏益气清热通腑法联合针刺治疗卒中相关性肺炎的临床疗效

2019-04-02张溪张伟孙燕张忠德

张溪 张伟 孙燕 张忠德

1广东省中医院(广州510000);2广州市越秀区中医医院(广州510000)

脑卒中发病率逐年升高,而脑卒中常遗留有神经功能缺损症状,大多数脑卒中患者并非死于卒中本身,而是死于卒中的并发症。卒中相关性肺炎(stroke associated pneumonia,SAP)为脑卒中并发症之一,占7%~22%[1],也是脑卒中患者致死的主要原因之一[2],此类患者多为高龄,基础疾病多,因肢体障碍长期卧床,因吞咽困难易引起误吸,常伴有营养不良、免疫力低下等因素,感染后易发展为重症肺炎,病死率高,治疗难度大,社会经济负担重[3⁃4]。若卒中患者10 d内发生肺炎,其病死率为27%,未发生肺炎病死率仅为4%[5⁃6]。目前SAP 西医治疗主要以抗生素抗感染为主,甚至使用激素来对抗炎症反应,但随着耐药菌的产生,抗生素的使用由窄谱到广谱,很多棘手问题也随之产生,如出现多重耐药细菌或真菌感染、肺部感染进一步加重等,甚至出现呼吸衰竭,需要到重症监护室治疗等等,在临床治疗方面存在极大的困难,这为中医药在本病的治疗上提供了契机。目前,较多文献报道表明,联合应用中医药疗法可增加SAP 的临床疗效,促进体温恢复[7⁃8],但治疗方案选择多以单一的汤剂、针刺等为主,联合使用的研究较少,而本研究则将两种中医方法结合,以岭南名医甄梦初老先生治疗肺炎经验为基础,通过运用益气清热通腑方联合针刺治疗SAP,取得了良好的疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 病例来源于2015年1月至2017年9月在广东省中医院大学城医院综合病区住院的80 例脑卒中后遗症患者,排除其他急、慢性呼吸系疾患或在慢性呼吸系疾患基础上并发肺炎者,中医辨证为气虚痰热腑实证。其中69 例患者均为院外感染发病,按随机数字表法随机分为观察组和对照组,观察组35 例,其中男23 例,女12 例,年龄46~98 岁,平均(75.21 ± 6.52)岁,缺血性卒中25 例,出血性卒中8 例,混合性卒中2 例;对照组34 例,其中男21 例,女13 例,年龄44~96 岁,平均(72.87 ± 8.57)岁,缺血性卒中21 例,出血性卒中12 例,混合性卒中1 例。两组患者基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 非机械通气的卒中患者SAP 诊断标准:参考《卒中相关性肺炎的诊断—卒中并发肺炎研究组专家共识》(中华急诊医学杂志2015⁃12)改良的美国疾病预防控制中心(CDC)标准。

1.2.2 中医诊断及辨证分型标准 参照中华人民共和国卫生部制定的《中药新药风温肺热的临床研究指导原则》[9]、中华中医药学会发布的《中医内科常见病诊疗病诊疗指南中医病证部分》[10]、《中医诊断学》[11]及参考相关文献并结合导师组专家意见拟定。气虚痰热腑实证:主症:咳声低微,咳而伴喘,咳痰黄稠而量多或带血,发热,便干便秘。次症:神倦乏力,气喘息粗,胸闷气短,畏寒自汗,口干咽燥,腹胀。舌脉:舌淡暗,苔白微腻,脉滑细弱。具备主症,两个以上次症,结合舌苔脉象即可诊断。

1.3 入选标准 (1)既往有脑卒中病史,病程在6个月以上,有饮水呛咳和(或)长期卧床;(2)符合西医诊断标准及中医辨证分型标准;(3)年龄不限,性别不限;(4)自愿接受治疗,签署知情同意书。

1.4 病例排除标准 (1)医院获得性肺炎;(2)伴有其他急、慢性呼吸系统疾患或在慢性呼吸系统疾患基础上并发肺炎者;(3)中医辨证不属于气虚痰热腑实证者;(4)严重心、肺、肝、肾疾病及严重全身性疾病急性期,影响临床观察者。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组 给予内科常规护理,包括持续心电监护,低流量吸氧,机械辅助排痰等;积极治疗原发病,釆用西医常规治疗,主要包括:抗菌药物选择:评估特定病原体的危险因素,根据《社区获得性肺炎诊断和治疗指南》(2006年)[12]及《卒中相关性肺炎诊治中国专家共识》(2010年)[13],对症支持治疗如体温>38 ℃给予退热(药物或者物理降温)、补充液体,止咳、平喘、营养支持等。

1.5.2 观察组 在对照组的常规治疗基础上加用益气清热通腑方口服或鼻饲,同时给予祛瘀针刺治疗。益气清热通腑方药物组成:桑白皮15 g,桃仁15 g,薏苡仁20 g,鱼腥草30 g,金荞麦20 g,太子参20 g,黄芪20 g,浙贝20 g,北杏仁10 g,炙甘草5 g。由参与单位中药煎药室提供,浓煎100 mL/袋,每次1 袋,每日2 次。祛瘀针刺方:取穴:足三里、曲池、太冲、合谷、三阴交、丰隆。方法:太冲、曲池、合谷、丰隆行捻转泻法,足三里、三阴交行捻转补法。疗程14 d。

1.6 观察方法 观察两组的临床疗效,包括(1)主观指标:包括日常生活活动能力量表(Bar⁃thel 指数);咳嗽程度(分为无咳嗽,偶有咳嗽,持续咳嗽);咯痰量(分为无痰、少痰、痰多);发热程度(分为<37 ℃,37~38.5 ℃,>38.5 ℃),以上评价均分别记为0、3、6 分,分别于治疗前后观察并记录;(2)客观指标:炎症指标包括白细胞总数(WBC)、C 反应蛋白(CRP)、降钙素原(PCT)等;(3)密切监测患者心肺功能,记录不良反应的发生情况。

1.7 临床疗效评定标准 (1)痊愈:临床症状、体征及相关检查(体温、血常规、排痰量等)消失或基本消失,症状积分减少≥95%;(2)有效:临床症状、体征及相关检查(体温、血常规、排痰量等)明显改善,症状积分减少≥70%;(3)显效:临床症状、体征及相关检查(体温、血常规、排痰量等)均好转,症状积分减少≥30%;(4)无效:临床症状、体征及相关检查(体温、血常规、排痰量等)无明显改善,甚或加重,症状积分<30%。

1.8 统计学方法 所有数据资料采用SPSS 17.0统计软件进行统计学分析,计数资料以率表示,用χ2检验,计量资料采用均数±标准差表示,两组间比较用t检验,等级资料用非参数检验。以P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 炎症指标比较 治疗前两组患者炎症指标(WBC、CRP、PCT)比较,差异无统计学意义,具有可比性(P>0.05);经14 d 治疗后,两组患者WBC 计数、CRP 与治疗前比较均明显下降,差异有统计学意义(P<0.01),两组间比较,差异有统计学意义(P<0.01);两组患者PCT 与治疗前比较均有明显下降,差异有统计学意义(P<0.01),但两组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者炎症指标水平Tab.1 The levels of inflammation indexes of the two groups ±s

表1 两组患者炎症指标水平Tab.1 The levels of inflammation indexes of the two groups ±s

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,▲P<0.01

组别对照组观察组例数34 35 WBC(×109/L)治疗前12.25±1.84 12.07±2.01治疗后8.41±0.85*7.35±0.41*▲CRP(mg/L)治疗前45.29±15.63 47.90±13.55治疗后22.21±4.64*19.97±4.06*PCT(ng/mL)治疗前0.62±0.21 0.57±0.31治疗后0.21±0.13*0.18±0.16*

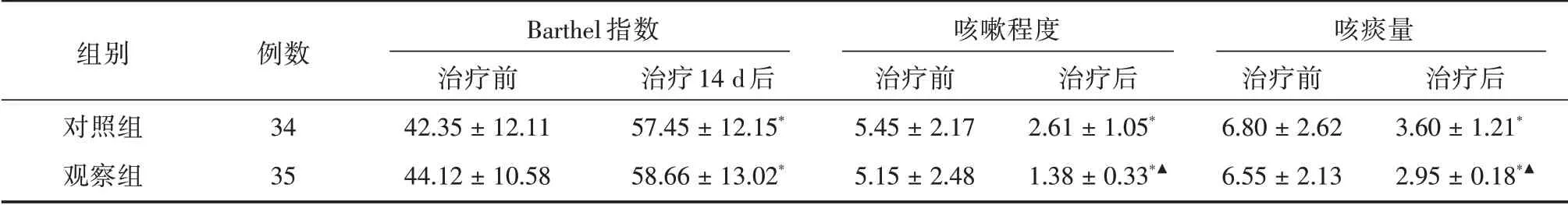

2.2 主观指标比较 治疗前两组患者Barthel 指数、咳嗽程度、咳痰量方面比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗14 d 后,两组Barthel 指数与治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.01),但因患者本身机体功能障碍、混合感染、耐药菌产生等因素影响,两组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者治疗后咳嗽程度明显改善,咳嗽评分与治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.01),两组间比较,差异也有统计学意义(P<0.01)。两组患者治疗后咳痰量均明显减少,咳痰量评分与治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.01),两组间比较,差异也有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 两组患者主观指标比较Tab.2 Comparison of subjective indicators between the two groups±s

表2 两组患者主观指标比较Tab.2 Comparison of subjective indicators between the two groups±s

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,▲P<0.01

组别对照组观察组例数34 35 Barthel 指数治疗前42.35±12.11 44.12±10.58治疗14 d 后57.45±12.15*58.66±13.02*咳嗽程度治疗前5.45±2.17 5.15±2.48治疗后2.61±1.05*1.38±0.33*▲咳痰量治疗前6.80±2.62 6.55±2.13治疗后3.60±1.21*2.95±0.18*▲

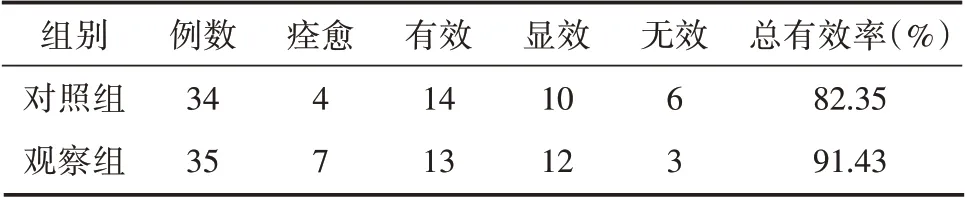

2.3 总有效率比较 两组总有效率比较,治疗组有效率为91.43%,对照组为82.35%,提示治疗组总体疗效优于对照组,但经统计学处理,采用秩和检验,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组患者总体临床疗效Tab.3 The overall clinical efficacy of the two groups 例

3 讨论

在2003年德国科隆大学附属医院和HILKER等[14]医师首先提出了SAP 的概念。在2010年我国由天坛医院专家牵头制定了卒中相关性肺炎诊治中国专家共识,把其定义为原无肺部感染的脑卒中患者権患感染性肺实质(含肺泡壁即广义的肺间质)炎症,其发病人群为脑卒中患者,与脑卒中后人体机能障碍有非常密切的关系。

脑卒中出现的肺炎往往与许多因素相关,从本研究纳入病例的特点分析,主要归于以下几个方面:(1)患者基础状态差:本研究中的两组病例最大年龄97 岁,平均年龄在75 岁左右,可见脑卒中后遗症患者多数年龄大,人体机能也随之下降,长期卧床导致活动减少,吞咽障碍而容易导致误吸,营养物质摄入能力下降,加之慢性损耗,久而久之,造成免疫功能受损,抵抗力低下,呼吸肌萎缩无力,排痰困难,痰液阻塞气道,从而为细菌定植生长提供培养基,进一步引起肺炎的发生。(2)合并症多:高龄的脑卒中患者多数合并多种基础疾病,比如高血压、糖尿病、冠心病、COPD以及低蛋白血症等,容易合并出现心肺功能低下,在一些外因的影响下容易发生或加重肺炎的发生。(3)护理不当:多数脑卒中后遗症患者,由于吞咽困难,需要长期留置胃管,若鼻饲管护理不当,可造成贲门括约肌收缩和关闭障碍,从而引起反流和误吸,导致肺炎的发生,而鼻胃管置入深度不够或移位,不当进食体位,进食速度过快,温度过凉或过热,每次进食量过多,均可导致食物反流造成肺炎的发生,本研究纳入的病例中将近70%的患者都有留置鼻饲管,这已经成为肺炎发生的主要因素之一,且这种由于误吸导致的感染,往往存在耐药率高、病情重、治疗难度大等情况,因此中医药的介入干预,对于SAP的控制具有较为广阔的前景。

从症候分析、临床疗效等多个方面入手,近年来中医对于SAP 的研究越来越多。SAP 属中医学“中风后咳嗽”、“中风后肺痈”等范畴,正如《素问·至真要大论》云:“诸气膹郁,皆属于肺”。中医学认为中风之后,脏腑虚损,功能失调,病邪稽留日久,正气定必耗损,在正气亏虚的基础上,感受六淫外邪入里化热,灼津炼液成痰,痰热阻肺,肺失宣降,“肺与大肠相表里”,脏病及腑,腑气不通,而成痰热腑实之证。故可见气虚痰热腑实是SAP 患者,尤其是老年患者常见的证型[15],故在临床治疗过程中,不可一味清热而忘记固本。岭南名医甄梦初先生,出生于中医药世家,是建国以来广东省授予的第一批名老中医之一,尤以擅长治疗呼吸系统等疑难杂症而闻名。而对于SAP 的中医治疗,是在甄先生常用方“铁破汤”基础上并结合中医“肺与大肠相表里”的理论加减化裁而出,同时配合祛瘀针法以“祛瘀生新”。益气清热通腑方中用桑白皮、鱼腥草、金荞麦以清肺热,化痰邪;太子参、黄芪以补气,防清热而耗气伤阴,配伍桃仁以活血逐瘀、薏苡仁上清肺热而排痰浊,下利肠胃而渗湿;浙贝、北杏仁以加强化痰止咳之力,炙甘草以调和诸药。全方共奏补气化痰,清热通络之效;而甄老认为“病久必瘀,瘀祛证消”,加之脑卒中患者多以“痰瘀”为主要致病因素,故在中药汤剂治疗基础上加之针刺疗法,针药结合共同发挥中医药在治疗SAP 方面的优势。

本研究结果表明,两组治疗后,观察组临床疗效优于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05);在客观炎症反应指标方面,WBC、CRP 均较对照组有明显改善(P<0.05),但PCT 与对照组比较无明显变化(P>0.05);在主观症状改善方面,观察组在改善咳嗽咳痰症状方面,明显优于对照组(P<0.05);但在日常生活活动能力评分量表(Barthel 指数)方面,较对照组无明显变化(P>0.05),主要因为纳入患者年老高龄、基础疾病多,短期的治疗无法明显改善患者日常生活状态。中医针药联合结合西医治疗SAP,较单一西医治疗存在一定的优势,中西医结合治疗SAP 较单纯西医治疗可减少患者抗生素使用时间,改善患者症状,进而节省患者医疗费用。中药可辨证加减,针灸也可辨证取穴,各种中成药制剂也展现出较广阔的前景,且针刺较药物不良反应少,值得临床运用及推广,但本文为小样本研究,期望为今后大样本、多中心的临床随机对照研究提供依据。