T1 mapping 和细胞外容积分数技术在急性病毒性心肌炎的临床应用

2019-04-02刘新峰马海彦王荣品曾宪春刘江勇王少彧王丽慧熊真亮

刘新峰 马海彦 王荣品 曾宪春 刘江勇 王少彧 王丽慧熊真亮

1贵州省人民医院放射科(贵阳550002);2贵州省智能医学影像分析与精准诊断重点实验室(贵阳550002);3西门子医疗系统有限公司磁共振事业部(上海201318);4贵州大学计算机与应用科学学院(贵阳550002)

病毒性心肌炎(virus myocarditis,VMC)主要由呼吸道病毒、肠道病毒感染等引起的心肌组织的非特异性炎症,其病理改变包括心肌组织水肿、变性、坏死及纤维化等,病变形式可为局限性,亦可为弥漫性[1],目前大多数可治愈,但少部分患者易因诊断不明确、病情反复诱发慢性心肌炎、心力衰竭等[2],目前常规诊断方法主要是从临床表现、心电图、超声并结合实验室检查综合诊断,但这些诊断方法并不能从心肌炎病理生理微观改变进行分析。T1值是心肌的固有属性,新近出现的纵向弛豫时间定量(T1 mapping)成像可以对心肌T1 值进行精准测量[3],从而在微观领域对患者病理变化进行评估。因此,本研究利用T1 mapping对急性VMC组织特征进行研究并对其的诊断效能进行探讨。

1 对象与方法

1.1 研究对象 回顾性收集2016年7月至2018年6月在在我院根据临床症状、心电图、MR、实验室检查临床诊断为急性VMC 并住院治疗的患者27 例,其中男15 例,女12 例,年龄18~71 岁,平均(43.96 ± 15.88)岁,招募性别及年龄无差异健康志愿者14 例(男女各7 例),年龄19~69 岁,平均(42.17 ± 16.87)岁。所有患者临床发病时或发病前1~3 周均有病毒感染史,经实验室检查均查找到相关病毒,给予相应的心肌炎治疗措施,结合住院观察及出院随访,均取得良好的治疗效果,依据中华医学会及参阅欧洲放射学诊断标准[4],“凡不具备VMC 确诊依据(未做心内膜活检),应给予必要的治疗或随诊,根据病情变化,确诊或除外心肌炎”来确诊为急性病毒性心肌炎。纳入标准[5]:(1)经询问无磁共振检查禁忌证;(2)经体格检查及实验室检查等排除贫血、心脏疾病及肝肾疾患等。本研究经我院伦理委员批准实施。

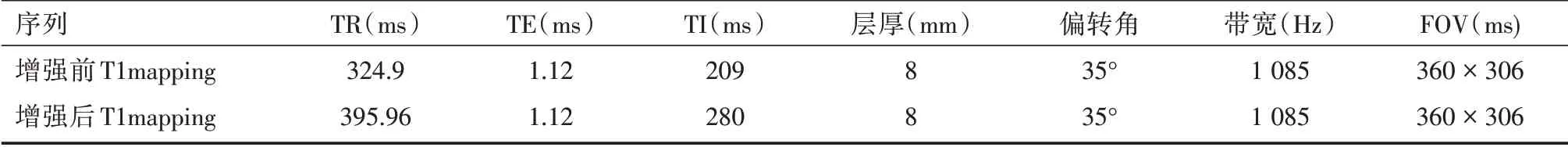

1.2 研究方法 扫描在西门子1.5Aera 磁共振成像仪下完成,线圈采用18 通道体线圈,采用磁共振自带心电门控板,受检者取仰卧位,扫描前对其行屏气训练并告知扫描过程中的注意事项。扫描序列包括:冠矢横状定位像,标准两腔、四腔、短轴位、增强前后T1 mapping 图像及延迟序列。短轴位采集5~7 层,采用改良Look⁃Locker MOLLI(Modified Look⁃Locker inversion recovery,MOLLI)序列逐层复制进行增强前T1 mapping 扫描。经肘静脉以流量1~1.5 mL/s 注入Gd⁃DTPA(江苏恒瑞),剂量为0.2 mmol/kg,记录时间,待注射对比剂完成10 min 后行增强后的T1 mapping 及延迟扫描,扫描参数见表1。

表1 增强前后T1mapping 序列扫描参数Tab.1 Scanning parameters of T1mapping sequences for pre and post enhancement

1.3 图像后处理及计算 测量由两位高年资主治医师采用双盲法分析测量,取其平均值:(1)先将增强前心肌图像输入到Syngo MRWP 后处理工作站,对短轴位图像采用人工勾画方式逐层测量心肌T1 值,取其平均值作为心肌T1 值,同样方法测量血池平均T1 值(图1a⁃c);(2)再将增强后图像输入到后处理工作站,同样方法测量增强后心肌T1值及血池T1 值(图1d)。

图1 T1 mapping 图像结果Fig.1 Image results T1 mapping

细胞外容积分数(myocardial extracellular vol⁃ume fraction,ECV)值计算,将测得心肌、血池T1值输入以下公式:ECV=(1/MT1post⁃1/MT1pre)/(1/BT1post⁃1/BT1pre)×(1⁃HCT)[6]。MT1post=心肌增强后T1 值,MT1pre=心肌增强前T1 值,BT1post=血池增强后T1 值,BT1pre=血池增强前T1 值,HCT=血细胞比容。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0 软件进行统计分析,计量资料采用均数±标准差表示,采用独立样本t检验分别比较病例组与对照组心肌增强前后平均T1 值及ECV 值的差异,构建受试者工作特征(ROC)曲线,分析增强前T1、ECV 区分病例组与对照组的曲线下面积(AUC)并计算增强前T1、ECV 区分两组的敏感性、准确性等。以P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

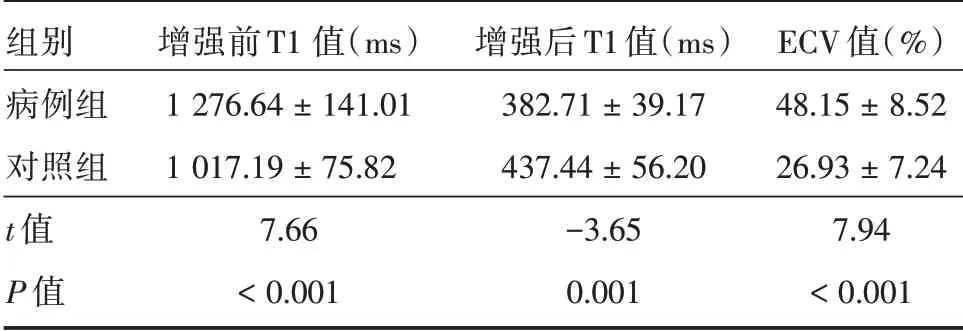

2.1 病例组与对照组基本测量资料比较 心肌增强 前 后T1 值 分 别 为(1 276.64 ± 141.01)ms 和(382.71±39.17)ms,心肌增强前平均T1值大于对照组,增强后平均T1 值均小于对照组,病例组ECV 值(48.15±8.52)%大于对照组(均P<0.05),见表2。

表2 对照组、病例组增强前后T1 值及ECV 值资料对比Tab.2 Comparison of T1 value of pre and post myocardial enhancement and ECV value in control group and case group

2.2 增强T1、ECV 值诊断效能评价 通过计算约登指数(灵敏度与特异度之和减1)获得最佳截点,增强前心肌平均T1 值、ECV 最佳截点分别为1 101.5 ms、37.5%,其区分病例组与对照组的AUC值分别为0.931、0.970(图2),增强T1 鉴别急性心肌炎组与对照组敏感性、特异性及准确性分别为88.9%、92.9%、92.7%,ECV 值鉴别急性心肌炎组与对照组敏感性、特异性及准确性均在90%以上,分别为92.6%、92.9%、95.1%。

图2 ROC 曲线图Fig.2 The ROC curves for distinguishing the two groups

3 讨论

3.1 T1 mapping 原理 T1mapping 技术大都利用平衡稳态自由进动技术,通过反转或饱和脉激发后,在不同心动周期同一时相不同的反转或恢复时间下采集信号,利用函数计算出相应的T1 恢复曲线,进而得到T1 值[7⁃8]。本研究采用改良的MOLLI 序列采集图像,逐体素均由T1 值进行编码,因此,可以基于体素水平对心肌的组织特征进行分析。而且改良的MOLLI 序列较标准的Look⁃Locker 序列扫描时间明显缩短,并可减轻因呼吸、心律失常等引起的伪影。

3.2 T1 mapping 及ECV 技术在急性病毒性心肌炎应用 T1值是心肌组织的固有属性,未注入对比剂前心肌组织纵向驰豫时间称为增强前T1 值,其数值反映的是心肌细胞及细胞外间质成分及含量。当心肌细胞发生炎性损伤时,细胞膜通透性改变,心肌细胞就会出现水肿,同时细胞间质胶原成分也会增加,增强前T1值就会相应增加[9]。本研究中心肌增强前平均T1 值为(1 276.64 ± 141.01)ms,明显高于对照组,这与国内外研究具有较好的一致性。刘钢等[5]比较了25 例急性心肌炎患者与25 例志愿者,急性心肌炎组各节段T1 值大于志愿者组,JULIANE 等[10]利用T1 mapping 技术定量分析急性心肌炎组、心肌炎愈合期与正常组指出,急性心肌炎组短轴位初始T1 值大于健康组,心肌炎愈合期与健康组初始T1 值无明显差异性。BOH⁃NE 等[11]研究进一步比较了长轴位心肌增强前T1值,急性心肌炎组高于对照组。另外,本研究增强后心肌平均T1 值小于对照组,增强后心肌T1 值是注射造影剂间隔10 min 后采集心肌T1 值,一般情况,造影剂因在病变组织中存留时间延长而排空延迟,造影剂使邻近质子的驰豫加快,T1 值相应下降。但增强后心肌T1 值受受检者肾功、脂肪含量、血细胞比容及造影剂类型等影响较大,因此,国内外学者进一步研究了ECV。

ECV 是一种基于T1 mapping 技术的更加稳定的定量指标,其定义为细胞外间质容积与心肌组织容积的比值,采用百分比表示[12]。它降低了序列、场强、血细胞比容等对T1 值影响。研究表明[13]包括心肌水肿、淀粉样病变、心肌纤维化在内的引起细胞外间隙增宽的病变都可以引起ECV 值增加。目前,ECV 主要临床用来鉴别急慢性心肌梗死,定量分析肥厚型心肌病、扩张型心肌病等,在急性病毒性心肌炎研究较少。病毒性心肌炎病理改变包括炎性细胞浸润、心肌细胞及间质水肿、坏死,纤维化等。病毒侵犯第1 天就会引起心肌水肿,在病变2~3 周,水肿达到高峰,后期可引起纤维化病变。因此,本研究急性心肌炎组受心肌水肿、心肌间质胶原纤维增加的影响,平均ECV 值明显大于对照组。

3.3 T1 mapping 及ECV 技术在急性病毒性心肌炎中的诊断效能 目前对急性病毒性心肌炎的诊断,心内膜心肌活检具有有确定性意义,但操作较复杂,有一定的危险性,国内外医院均极少开展。新近出现的T1 mapping 技术可以定量分析心肌炎性损伤程度,对于急性病毒性心肌炎诊断具有一定的价值。BOHNEN 等[14]采用T1 mapping 技术前瞻性研究急性心肌炎病理生理机制结果表明,增强前T1 值、ECV 值区分心肌炎和健康对照组AUC可达0.97、0.93,而且该技术还可以用来鉴别心肌炎急性期、愈合期。刘钢等[15]采用T1 mapping、T2 mapping 技术联合诊断急性心肌炎敏感性、准确性为90.5%、95.5%;FERREIRA 等[16]定量分析心肌炎患者纤维化研究指出,T1 mapping 技术诊断准确性优于T2WI、LGE,也达90%以上,远高于T2WI、EGE、LGE 技术联合诊断急性心肌炎的准确性[17];RADUNSKI 等[18]对ECV 技术联合LGE 诊断心肌炎也做了相关研究,其准确性在90%以上。本研究采用增强前心肌平均T1 值鉴别急性心肌炎组与对照组敏感性、特异性及准确性分别为88.9%、92.9%、92.7%,ECV 值鉴别急性病毒性心肌炎组与对照组敏感性、特异性及准确性也在90%以上,而且该方法操作简单,无辐射,仅需一次MR 检查就能实现,大大缩短了临床诊断周期,因此T1 map⁃ping 技术在诊断急性病毒性心肌炎中具有较大诊断价值。

本研究不足之处在于样本量偏小,未进行横断面分析,如性别、年龄是否与心肌T1 值有关,而且本研究主要采用心肌平均T1 值进行分析,未对更为精确的17 节段段进行分析,另外,本研究由于是采用兴趣区法测量T1 值,可能会受到部分容积效应(心肌血池交界等)的影响,精准度略有下降。同时,本研究仅对增强前T1 值及ECV 值诊断急性VMC 诊断效能分别进行了计算,未对联合两种方法的诊断进行统计学分析。下一步将加大样本量的收集,对急性心肌炎进行更为细致、精准的研究。

T1 mapping 和ECV 技术的临床应用已经开展一段时间,它为我们研究病变的组织特征提供了新的定量手段,可以对病变部位细胞内及细胞间质病理过程进行监测,为疾病的早期诊断、有效治疗及疗效评估提供依据。随着新技术进一步研究,如采用压缩感知技术T1 mapping 序列可以大大减少扫描时间,对心律不齐及无法屏气的患者检查成为可能,3D mapping 技术可一次扫描采集整个心脏数据,进而从整体对病变的分布及组织特征进行分析等,因此,随着科技的发展,T1 map⁃ping 和ECV 技术将在临床的应用将会更加广泛,更加精准。