腹腔镜下经胆囊管胆总管探查术与胆总管探查并一期缝合术治疗胆总管结石的疗效比较

2019-04-02李菠吕明苏节邓

李菠 吕明 苏节邓

中南大学湘雅医学院附属海口医院肝胆外科(海口570208)

胆总管结石多见于胆总管中下段,其发病原因多与胆汁排泄不畅、胆汁成分改变、胆道感染等因素有关,为外科常见疾病之一[1]。由于其早期症状隐匿,若临床不及时治疗,病情进展后可引发急性胆管炎,对患者生命安全造成严重威胁[2]。目前,临床对于该病的治疗手段多样,其中,腹腔镜下胆总管探查并T 管引流术较为常用,但T 管引流术后容易引发机体电解质紊乱,从而影响患者的康复进程[3],因此,减少胆总管探查后T 管使用率成为临床关注的焦点。临床不放置T 管的胆总管结石治疗措施主要有胆总管探查并一期缝合术、经胆囊管胆总管探查术等[4],为进一步探究两种术式的临床疗效及安全性,本研究回顾分析了78 例行腹腔镜微创手术治疗的胆总管结石患者的临床资料,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 对2016年6月至2018年6月期间在我院行腹腔镜微创手术治疗的78 例胆总管结石患者的临床资料进行回顾分析,均经磁共振、CT等检查确诊且病例资料完整,排除合并恶性肿瘤、肝内胆管结石、凝血功能障碍及严重肝肾功能障碍者。其中,38 例患者接受腹腔镜下经胆囊管胆总管探查术治疗纳入观察组,40 例患者接受腹腔镜下胆总管探查并一期缝合术治疗纳入对照组。观察组(38 例):男22 例,女16 例;年龄33~67 岁,平均(45.72 ± 3.68)岁;病程5~16年,平均病程(10.82±2.45)年;胆总管结石直径0.62~1.77 cm,平均(1.04 ± 0.32)cm。对照组(40 例):男25 例,女15 例;年龄31~70 岁,平均(46.85±3.97)岁;病程6~18年,平均病程(11.49 ± 2.81)年;胆总管结石直径0.59~1.82 cm,平均(1.11±0.41)cm。两组一般资料比较差异无统计学意义(P >0.05),本研究获得医院伦理学委员会审批。

1.2 方法 全麻后采用四孔法置入套管针,游离胆囊三角,分离胆囊管及胆总管,为避免术中胆汁及结石进入胆总管以钛夹夹闭胆囊管远端。观察组(腹腔镜下经胆囊管胆总管探查术):于胆囊管前壁1 cm 处剪开,长度为周径的1/2,经分离钳扩张胆囊管后继续置入胆道镜至胆总管,注入0.9%氯化钠注射液,探查胆总管并取石,在确认胆总管内无残留结石后将胆道镜移出,于胆囊管剪口下方应用Hem⁃o⁃lok 结扎锁夹闭以切除胆囊,术后应用4⁃0 缝线予以双层缝合切口,于小网膜孔处留置引流管。对照组(腹腔镜下胆总管探查并一期缝合术):于胆囊管下2 cm 行胆总管前壁切口,待胆汁流出后延长切口长度至1.0~1.5 cm,置入胆道镜探查胆总管并取石,在确认胆总管内无残留结石后,移出胆道镜,缝合切口,于距胆总管0.5 cm处的胆囊管近端应用Hem⁃o⁃lok 结扎锁夹闭以切除胆囊。

1.3 评价指标 (1)两组术中出血量、手术时间、带管时间、术后引流量及住院时间;(2)两组手术前后免疫功能变化情况,于术前及术后3 d 分别检测外周血CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+及免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白M(IgM)水平;(3)两组术后并发症发生率。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0 统计软件进行操作分析,计量资料以表示,组间比较采用t检验;计数资料以“%”表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

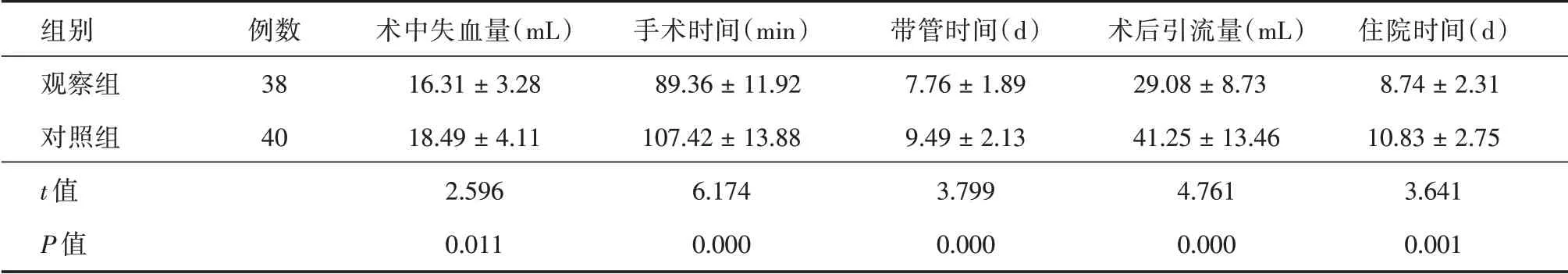

2.1 两组临床指标比较 与对照组比较,观察组术中失血量及术后引流量较少,手术时间、带管时间及住院时间较短,且差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床指标比较Tab.1 Comparison of clinical indicators between the two groups ±s

表1 两组临床指标比较Tab.1 Comparison of clinical indicators between the two groups ±s

组别观察组对照组t 值P 值例数38 40术中失血量(mL)16.31±3.28 18.49±4.11 2.596 0.011手术时间(min)89.36±11.92 107.42±13.88 6.174 0.000带管时间(d)7.76±1.89 9.49±2.13 3.799 0.000术后引流量(mL)29.08±8.73 41.25±13.46 4.761 0.000住院时间(d)8.74±2.31 10.83±2.75 3.641 0.001

2.2 两组手术前后免疫功能指标比较

2.2.1 T 细胞亚群水平比较 观察组术前与术后3 d 的T 细胞亚群水平比较无明显差异(P>0.05);对照组术前与术后3 d 的T 细胞亚群水平比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组术后3 d 的T 细胞亚群水平与对照组比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.2.2 免疫球蛋白水平比较 与术前比较,观察组术后3d 的IgA、IgG 与IgM 水平有所下降,但差异无统计学意义(P>0.05),而对照组术后3 d周的IgA、IgG 与IgM 水平下降明显(P<0.05);观察组术后3 d 的IgA、IgG 与IgM 水平明显高于对照组,且差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.3 两组术后并发症比较 观察组术后总并发症发生率明显低于对照组(P<0.05)。见表4。

3 讨论

临床中,随着微创技术的普及运用,腹腔镜下胆总管探查术已成为治疗胆总管结石的主要手段[5],但有研究[6⁃7]报道,常规腹腔镜下切开胆总管置入T 管治疗胆总管结石,术后可能引发电解质失衡、消化酶、消化液过度流失,对于长时间置管者亦可增加胆道感染风险,从而影响临床治疗效果。近年有研究[8]显示,胆总管探查并一期缝合术需切开胆总管,取净结石后行一期缝合;经胆囊管胆总管探查术是以胆囊管为入路置入胆道镜,术中需行影像学检查确定结石位置,多数患者术中无需行胆道切开,创伤较小[9]。两种治疗方法可避免因T 管置入所致弊端,但临床对于胆总管结石的治疗尚无统一标准[10]。

表2 T 细胞亚群水平比较Tab.2 Comparison of T cell subsets ±s,%

表2 T 细胞亚群水平比较Tab.2 Comparison of T cell subsets ±s,%

注:与同组术前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05

观察组(n=38)对照组(n=40)时间术前术后3 d术前术后3 d CD3+65.32±4.73 57.13±5.29b 64.41±5.40 46.52±3.83a CD4+42.34±3.59 43.28±2.07b 41.85±2.23 35.64±3.46a CD8+26.73±3.61 25.13±2.45b 27.02±2.57 30.22±3.19a CD4+/CD8+1.71±0.37 1.68±0.23b 1.66±0.25 1.43±0.31a

表3 免疫球蛋白水平比较Tab.3 Comparison of immunoglobulin levels ±s,g/L

表3 免疫球蛋白水平比较Tab.3 Comparison of immunoglobulin levels ±s,g/L

注:与同组术前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05

观察组(n=38)对照组(n=40)时间术前术后3 d术前术后3 d IgA 2.63±0.29 2.47±0.23b 2.41±0.15 1.79±0.32a IgG 10.16±2.31 9.35±2.14b 9.96±1.23 4.27±1.34a IgM 1.84±0.25 1.67±0.29b 1.91±0.27 0.93±0.36a

表4 两组术后并发症比较Tab.4 Comparison of postoperative complications between the two groups 例(%)

本研究发现,对照组比较,观察组术中失血量及术后引流量较少,手术时间、带管时间及住院时间较短,结果提示,对于胆总管结石患者采用腹腔镜下经胆囊管胆总管探查术治疗的创伤较小、操作便捷且术后恢复较快。究其原因可能为在行经胆囊管胆总管探查术治疗过程中,无需行胆道切开、缝合操作有关,减少了术中出血量,节约了手术时间[11]。研究[12]报道,腹腔镜下经胆囊管胆总管探查术更利于胆总管结石患者预后,且临床安全性较高,这与本研究结果一致。此外,本研究发现,两组术后并发症主要有胆道感染、胆漏、胆道狭窄、胆道出血等,且观察组术后总并发症发生率明显低于对照组,尤其是胆漏发生率。结果提示,腹腔镜下经胆囊管胆总管探查术治疗胆总管结石的临床安全性更高,可有效降低胆漏发生风险。究其原因可能是由于腹腔镜下经胆囊管胆总管探查术可减少对胆总管的损伤,更利于胆总管完整性的保护,此外,取石完成后行双层缝合切口可有效降低胆漏的发生[13]。张淼等[14]研究报道,经胆囊管胆总管探查术治疗的胆总管结石患者术后胆漏的发生率明显低于经胆总管探查并一期缝合术治疗者,这与本研究结果一致。

本研究显示,观察组术后3 d 的T 细胞亚群水平与对照组比较差异显著,这与李宇飞等[15]研究报道的结果一致。本结果提示,腹腔镜下经胆囊管胆总管探查术可能在一定程度上促进了胆总管结石患者免疫功能的恢复,更利于患者病情康复。本研究发现,观察组术后3 d 的IgA、IgG 与IgM 水平明显高于对照组,结果提示,腹腔镜下经胆囊管胆总管探查术更利于胆总管结石患者术后免疫功能的保护,同时也验证了机体免疫抑制程度与手术创伤程度密切相关。

综上所述,腹腔镜下经胆囊管胆总管探查术治疗胆总管结石更利于术后免疫功能的保护及患者病情的康复,且临床较为安全。