超声引导下腋路连续臂丛神经阻滞在上肢骨折术中的应用

2019-03-28王峥李有武戴转云詹育成

王峥 李有武 戴转云 詹育成

(广东省第二中医院麻醉科 广州 510095)

臂丛神经阻滞为上肢手术中的麻醉方法之一,具有对患者机体影响较小的优点,有利于稳定患者血流动力学指标。传统的腋路臂丛神经阻滞于患者体表进行定位后,利用神经刺激器来诱发肌肉颤搐或者是通过盲探来完成,然而,受肥胖以及解剖结构变异等一系列因素影响,导致此方法成功率较低且并发症发生率高[1]。伴随着麻醉可视化的发展,于超声引导下进行下腋路连续臂丛神经阻滞逐渐应用于临床中,超声图像可清晰分辨患者神经和周围组织结构,有利于降低并发症发生率,同时提高阻滞成功率[2]。本研究以我院收治上肢骨折患者为例,旨在探讨超声引导下腋路连续臂丛神经阻滞在上肢骨折患者术中的应用。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年7月~2018年7月我院收治的80例上肢骨折患者为研究对象,按照随机数字表法分为观察组和对照组,每组40例。观察组男 24例,女 16例;年龄 18~72岁,平均(49.33±2.18)岁;体重 48~79 kg,平均体重(61.77±3.06)kg。对照组男23例,女17例;年龄19~73岁,平均(49.06±3.28)岁;体重46~78 kg,平均(60.93±4.21)kg。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经我院医学伦理委员会审核批准。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:均确诊为上肢骨折;ASA分级Ⅰ或Ⅱ级;患者及其家属均知晓参与本研究,并自愿签署知情同意书。排除标准:伴先天性神经肌肉萎缩者;有药物过敏史;伴精神、神经系统疾病者;伴穿刺部位感染者;伴严重肝、肾以及血液系统功能障碍者。

1.3 治疗方法 两组均予0.2%盐酸罗哌卡因局麻,对照组采用传统体表定位下腋路连续臂丛神经阻滞,观察组采用超声引导下腋路连续臂丛神经阻滞。患者取仰卧位,头偏向对侧,开通静脉通道,常规监测,局麻药选用0.5%盐酸罗哌卡因(国药准字H20050325),患者被阻滞患肢外展90°前臂外旋,手背贴床。

1.3.1 对照组 采用传统体表定位下腋路连续臂丛神经阻滞,通过Braun神经刺激器,电流设定1.0 mA,于患者解剖定位点诱发肌肉神经支配区的肌颤搐,后将神经刺激器电流降低至0.3 mA,在患者存在肌肉神经支配区肌颤搐时,立即注入30 ml的0.5%罗哌卡因。

1.3.2 观察组 采取超声引导下腋路连续臂丛神经阻滞,通过7.5~10 MHz的高频超声探头横断面扫描患者神经、血管和周围组织,在消毒铺巾之后,涂抹耦合剂,通过无菌贴膜包裹住探头,利用神经刺激针在距离探头外侧约0.5 cm处,由上向下进针,必须保证穿刺针能在探头平面内成像,可实时对针尖方向进行监控,方便避开患者血管。穿刺针到达目标神经后打开神经刺激器,电流由1.0 mA降至0.3 mA,在患者存在肌肉神经支配区肌颤搐时,立即注入20 ml的0.5%罗哌卡因,须保证患者超声图像结果显示其不同神经束均能被药液所浸润包围。

1.4 观察指标及评级标准 比较两组麻醉效果、臂丛神经阻滞指标以及两组不良反应发生情况。(1)评级标准:采用臂丛神经阻滞评级标准[3]对麻醉效果进行评定,患者较为安静且无痛感,臂丛神经阻滞范围非常完善,为Ⅰ级;患者仍然存在痛感,且臂丛神经阻滞范围完善情况达不到标准,为Ⅱ级;患者表现为疼痛出声,臂丛神经阻滞结果非常不完善,手术前需通过辅助用药来保证手术的顺利完成,为Ⅲ级;臂丛神经阻滞麻醉安全失败,为Ⅳ级,需更换为其他的麻醉方式进行麻醉,上述麻醉评级标准,若患者麻醉评级达到Ⅰ级或Ⅱ级,则视为麻醉成功。(2)记录两组经注入局麻药之后其感觉神经阻滞起效和维持时间以及运动神经阻滞起效神经。(3)统计不良反应产生率。

1.5 统计学方法 数据均采用SPSS23.0统计学软件进行分析,计数资料用比率表示,患者麻醉效果采用非参数Whitney U检验,麻醉成功率和不良反应发生率等采用χ2检验,麻醉时间等计量资料以±s)表示,采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

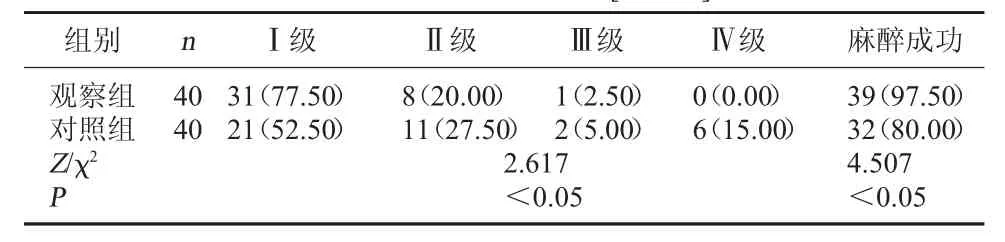

2.1 两组麻醉效果比较 观察组麻醉成功率明显高于对照组,P<0.05。见表1。

表1 两组麻醉效果比较[例(%)]

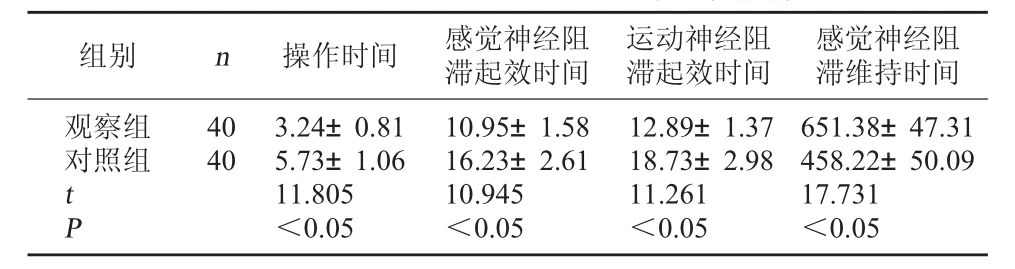

2.2 两组臂丛神经阻滞指标比较 观察组麻醉操作时间、感觉和运动神经阻滞起效时间均明显短于对照组,且感觉神经阻滞维持时间明显长于对照组,P<0.05。见表2。

表2 两组臂丛神经阻滞指标比较(min,x±s)

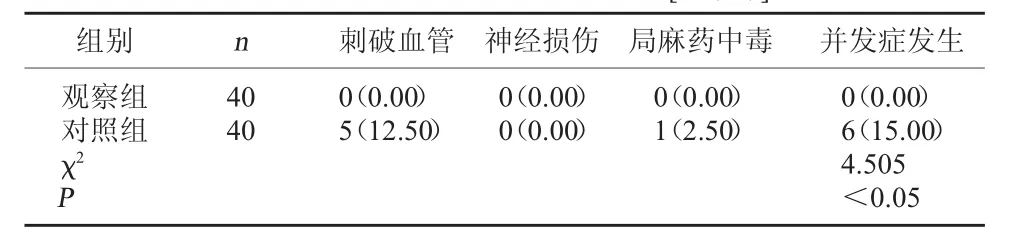

2.3 两组不良反应发生情况比较 观察组不良反应发生率明显低于对照组,P<0.05。见表3。

表3 两组不良反应发生情况比较[例(%)]

3 讨论

腋路臂丛神经阻滞作用于患者臂丛终末分支,是各种臂丛入路中最为安全的一种方式,在上肢手术麻醉中,具有举足轻重的地位,因此,受到广泛的关注。

伴随着近年来超声技术在麻醉领域的广泛应用,逐渐实现了麻醉方法向可视化进行转变,使麻醉医师可对患者目标神经和周围组织的解剖关系有更直观的了解,能够动态观察其穿刺针走行和注药的过程,有利于避开周围组织,使局麻药包围靶神经周围,具有针对性强、成功率高、起效快及并发症少的优势[4~5]。

本研究结果显示,观察组麻醉成功率明显高于对照组麻醉成功率,P<0.05。实时超声引导可顺利将麻醉药物注射到患者神经束周围,使药物弥散更为均匀,阻滞效果更为确切,提高麻醉成功率。观察组麻醉操作时间、感觉和运动神经阻滞起效时间均明显短于对照组,且感觉神经阻滞维持时间明显长于对照组,P<0.05。与陈云俊等[6]研究结果基本一致。本研究结果还显示,观察组不良反应发生率明显低于对照组,P<0.05。造成腋路臂丛神经阻滞不良反应多由于反复穿刺,穿刺位置偏差以及局麻药过量所引起,超声引导可直接提供穿刺针位置信息,有利于减少不良反应的发生。与范春潮等[7]研究结果一致。综上所述,在上肢骨折患者手术中,通过超声引导下腋路连续臂丛神经阻滞,阻滞成功率较高,并发症较少,麻醉效果完善。