基于需方视角下基层首诊实施效果评价指标体系的构建研究※

2019-03-15李相荣田进芳李向伶

李相荣 田进芳 李向伶 王 彩 汤 榕

近几年,在我国医疗卫生领域中,“分级诊疗”已成为毋庸置疑的研究热点。而经过大量文献复习,笔者发现,对于分级诊疗的研究主要集中在以下几个方面:①从宏观角度把握我国实施分级诊疗、基层首诊的各省实践现状,总结存在的问题,在借鉴国外相关经验的基础上提出政策建议[1-4]。②运用SWOT或PEST分析我国基层医疗机构、三级医院在分级诊疗政策实施过程中,面对不同的境遇所应对的策略[5-7]。③从认知度视角下,分析对于分级诊疗这一热词,患者、医务人员、普通群众对它的认知率、认知途径等[8-9]。④由于分级诊疗政策涉及到医疗卫生领域各主体的利益,从利益相关者的角度出发,分别探讨分级诊疗实施的动力、阻力的因素[10-12]。⑤结合健康医疗大数据的时代背景,探讨如何将“互联网+”技术融入到分级诊疗的实施路径中;结合电子病历、健康档案、建立上下转诊的动态化数据库,将硬性的政策变得灵活、动态[13-14]。⑥将慢病管理、双向转诊相联合,探索慢病管理的模式[15-16]。

但是,笔者还发现,我国实施分级诊疗的落脚点主要是想要保障人群实际的卫生服务利用,通过有序引导患者的就医秩序,缓解大医院就诊量过剩的现状,解决居民“看病难、看病贵”的现状;通过发挥经济杠杆的作用,拉大各个医疗卫生机构之间的补偿比例,使患者自觉将首诊医疗机构定位于基层。

分级诊疗是指患者,也就是医疗服务的需方,在有卫生服务的需求时,按照疾病的严重程度相应地去不同级别的医疗机构就医。而承担着提供卫生服务的供方(一般指医院),又根据各自的级别不同而承担着不同的角色与任务。一般来说,三级医院承担着对疑难杂症的治疗;二级医院以及县级医院主要承担一般疑难杂症等疾病的治疗;基层医疗卫生机构主要承担着对常见病、多发病的治疗,同时向患者提供基本的预防保健知识等。

由此,对于医疗机构分级诊疗的政策落实可为患者的就医创造一个新的局面。但是,在就医过程中对于分级诊疗政策的运转究竟为患者带来了多大的益处?是否真的缓解了患者就医的经济负担?人民群众是否真的按照政策所述由于报销比例的差距,纷纷首诊基层?严格上下转诊的就医流程等是当前需要评估与深思的问题。对于患者来说,该项政策对其是否真正的受益还需要进行重点分析。因此,本研究在文献复习及专家咨询的基础上,并结合层次分析法,建立从患者角度评估分级诊疗政策实施效果的指标体系,为后期政策评估提供参考依据。

1 层次分析法简介

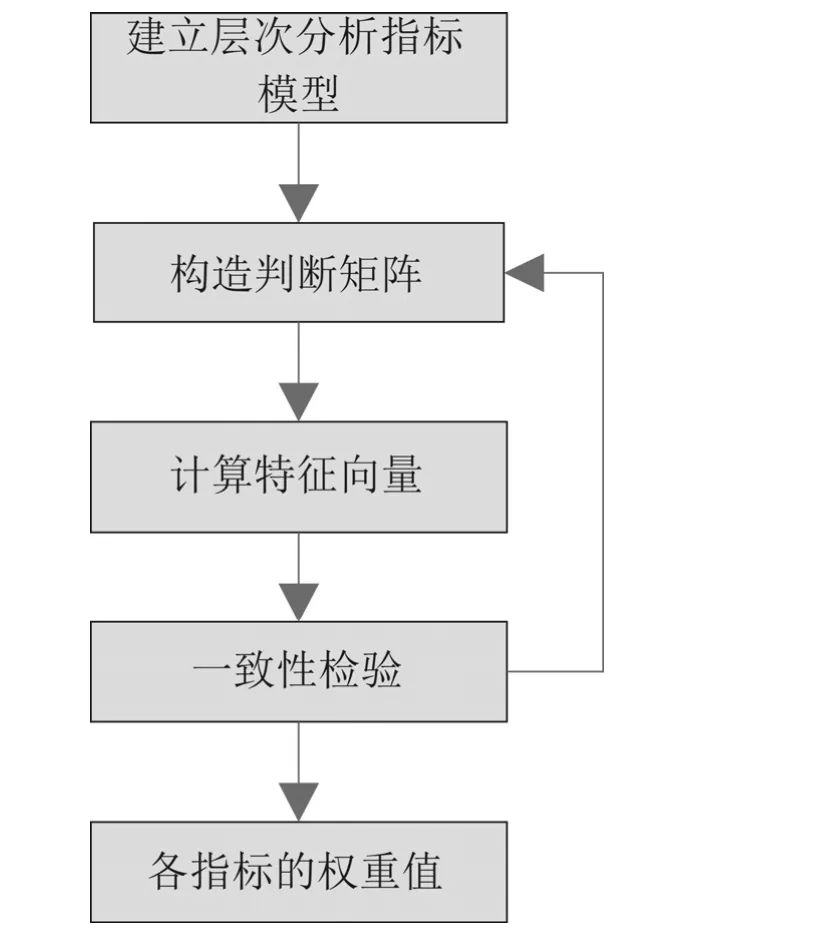

层次分析法(The Analytic Hierarchy Process),简称“AHP”,是美国运筹学家托马斯·塞蒂于20世纪70年代中期正式提出,该方法比较适用于处理一些多目标、多层次的复杂性问题,以及难以完全用定量的方法去分析和决策的社会系统工程问题。简言之,层次分析法是一种将定性与定量相结合的方法。层次分析法的基本步骤,见图1。

1.1 建立目标层次结构模型

对总目标及其包含的具体指标,具体划分为目标层、准则层、指标层,从而实现基本的结构模型构建。并运用不同字母对每一层次的指标内容进行区分。

1.2 构建成对比判断矩阵

判断矩阵是层次分析法的基础,判断矩阵中各指标的数值直接反映人们对各因素相对重要性的认识。按照惯例,通常采用1~9及其倒数的标度方法进行评判。

图1 层次分析法的步骤流程图

1.3 求最大特征值及特征向量

实质为确定某一层次指标对上一层次指标的总体影响程度并依次排序。

1)计算判断矩阵每一行元素的乘积M i为:

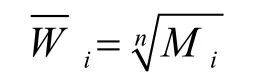

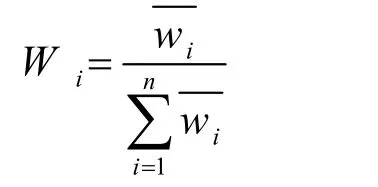

2)计算M i的n次方根为:

式中,(AW)i表示向量AW的第i个元素。

1.4 一致性检验

必须对矩阵进行一致性检验后,才能用上述方法计算的排序权重作为决策依据。一致性检验的步骤:

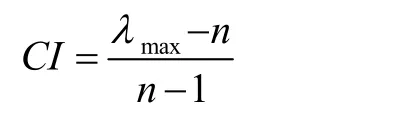

1)计算判断矩阵的一致性指标CI:

CI值越小表示一致性程度越高,判断矩阵一致性程度越高。若CI=0,则表示该判断矩阵具有完全一致性,检验结束。若CI≠0,则需进行下一步骤。

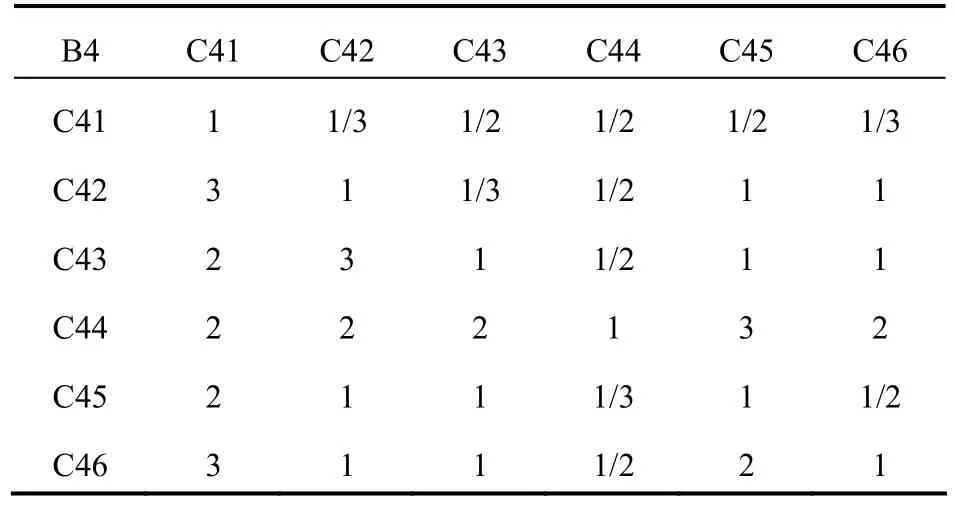

2)计算随机一致性比率

CR为随机一致性比率,CI为判断矩阵的一致性指标,RI是为了度量不同阶段矩阵是否具有满意的一致性而引入的判断矩阵平均随机一致性指标。对于1~9阶的判断矩阵,其值由下表1查得。

表1 平均随机一致性指标RI取值表

对于1、2阶的判断矩阵RI数值为0。当阶数大于2时,CR的值越小就越令人满意,通常认为CR<0.1时,代表矩阵有满意的一致性,否则就需要调整判断矩阵,并使之具有满意的一致性。在层次分析法中,每一判断矩阵都必须进行一致性比率检验,以保证最终结果的正确。

1.5 权重计算

应用AHP软件计算各指标权重值。

表2 从需方视角下基层首诊实施效果评价指标体系的构建

2 建立目标层次结构模型

一级指标为基层首诊实施效果评价指标(A),下设二级指标有健康恢复程度(B1)、就医可及性(B2)、就医经济负担(B3)和就医满意度(B4)四个。见表2。

2.1 健康恢复程度

分级诊疗政策的终极目标是改善人群健康水平。因此,患者产生就医行为后,对健康状况的恢复、健康改善程度是评估的核心,也就是对患者的疾病治疗情况及健康的改善情况进行分析。共包含:两周门诊就诊后再次就诊率(C11)、一次就诊的康复率(C12)、出院后一个月内再次入院率(C13)三个三级指标。

2.2 就医可及性

分级诊疗政策的主要任务之一是促进优质资源下基层,实现基层首诊。想要患者在基层首诊就必须要提升基层卫生医疗机构的实力,使患者能够有效就医。对于基层医疗卫生机构来说,一方面是机构的分布密度;一方面是机构所提供的卫生服务能力与质量。那么,基于此这里的可及性就相应地包含两种,主要为患者达到最近基层医疗机构的时间、距离;患者在基层医疗机构获得的卫生服务能否满足其疾病救治的需求。共包含:居民距最近基层医疗机构的时间(C21)、居民距最近基层医疗机构的距离(C22)、基层医疗机构的服务能否满足患者诊断需求(C23)、基层医疗机构的服务能否满足患者药物需求(C24)四个三级指标。

2.3 就医经济负担

大量研究表明,经济困难是居民未利用住院服务的主要因素[17-18]。在实施分级诊疗政策后,患者将常见病、多发病、预防保健的需求在基层得到解决。相对于之前“大医院人满为患”的现状,这势必会影响到大医院的收入,而患者的费用由于报销比例的差异,可能就之前下降。对于实施前后,患者就医费用的分析将成为经济可及性的重点。共包含:患者于基层医疗卫生机构的次均门诊费用(C31)、患者于基层医疗卫生机构的次均住院费用(C32)、患者于基层医疗卫生机构的次均日常保健费用(C33)、患者于基层医疗卫生机构的次均康复费用(C34)四个三级指标。

2.4 就医满意度

患者就医满意度是指在就医过程中,患者对医务人员、医疗就医环境进行满意度评价。想要改变患者传统的就医习惯,基层医疗机构就必须得到患者的认可。这一指标,体现的是居民看病就医的主观总感受,不单单是对疾病的治疗,医务人员对患者解释病情的态度、对患者的治疗随访以及平时预防的健康等等,都会影响患者对就医的感受。共包含:对基层医疗卫生机构的硬件设备条件是否满意(C41)、对基层医疗卫生机构的药品配置条件是否信任(C42)、在基层就医的门诊时间长短是否满意(C43)、在基层就医的候诊时间长短是否满意(C44)、对基层就医的隐私保护服务质量的满意程度(C45)、对基层医务人员的病情解释程度是否满意(C46)六个三级指标。

3 构建成对比判断矩阵

根据层次分析法的步骤,依据将初步建立起来的基层首诊实施效果评价指标体系,构建成对比较判断矩阵的1~9标度评判表,编制各层次指标重要性判断矩阵表,发送给相关领域专家得出各层次指标重要性判断矩阵,如下表3-7所示。

表3 基层首诊实施效果评价指标体系准则层指标重要性判断矩阵

所求特征向量为:W=[0.112,0.304,0.256,0.327]

计算最大特征根λmax=4.241

一致性检验:CI=0.080,RI=0.900,CR=0.089(CR<0.1),一致性检验通过。

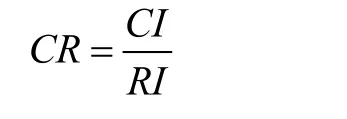

表4 健康恢复程度指标重要性判断矩阵

所求特征向量为:W=[0.169,0.443,0.387]

计算最大特征根λmax=3.018

一致性检验:CI=0.009,RI=0.580,CR=0.016(CR<0.1),一致性检验通过。

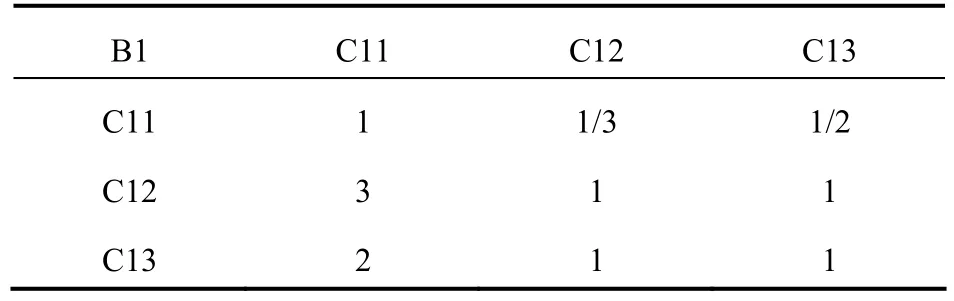

表5 就医可及性指标重要性判断矩阵

所求特征向量为:W=[0.110,0.270,0.227,0.393]

计算最大特征根λmax=4.174

一致性检验:CI=0.058,RI=0.900,CR=0.064(CR<0.1),一致性检验通过。

表6 就医经济负担指标重要性判断矩阵

所求特征向量为:W=[0.105,0.164,0.285,0.446]

计算最大特征根λmax=4.071

一致性检验:CI=0.024,RI=0.900,CR=0.027(CR<0.1),一致性检验通过。

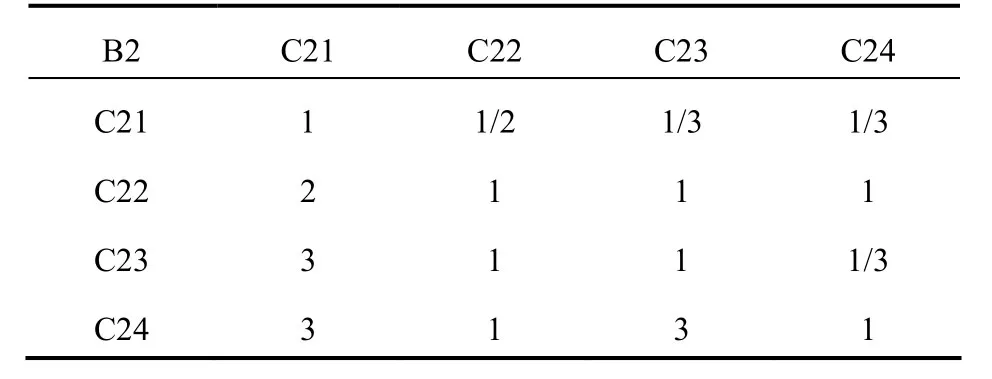

表7 就医满意度指标重要性判断矩阵

所求特征向量为:W=[0.075,0.137,0.184,0.292,0.128,0.184]

计算最大特征根λmax=6.337

一致性检验:CI=0.067,RI=1.240,CR=0.054(CR<0.1),一致性检验通过。

4 最终确定各个指标的权重

本文通过专家咨询和层次分析法的运用,已基本建立基于需方视角下基层首诊实施效果评价指标体系,共纳入1个一级指标,4个二级指标,17个三级指标,并通过定性与定量相结合计算出最终的指标权重值,研究结果见表8。

5 讨论

本研究在文献复习及专家咨询的基础上结合层次分析法,对各个指标层进行分析,从需方视角下基层首诊实施效果评价指标作为总层次,为一级指标;下设二级指标按照权重值排序为:就医满意度(0.327)、就医可及性(0.304)、就医经济负担(0.256)、健康恢复程度(0.112)。研究结果可以看出,居民最关心的是在基层就诊的满意度情况。因此,想要促进居民基层首诊,将需要对基层就医环境、就诊服务等做出较大改善。

在健康恢复程度下设的三级指标中,一次就诊的康复率权重值最高为0.443,患者基层首诊更加希望一次性就将疾病看好或有所改善,通过访谈调查也发现,现代人生活节奏较快,有大量事务需要去处理,当患病后,有些人甚至要在工作中专门腾出一部分时间来看病就诊。一次就诊的康复率将对居民基层首诊率产生重要影响。对于基层医疗卫生机构的不信任是患者不愿意下基层就诊的主要原因。因此,基层医疗卫生机构提高医护人员的医技水平、医疗设备、完善基本药物等势在必行。

表8 基层首诊实施效果评价指标体系的最终权重值

在就医可及性下设的三级指标中,基层医疗机构的就诊条件能否满足患者药物需求指标的权重值最高为0.393。基层承担着一般常见病、多发病的就诊职责。当患者病情较轻时,是否能有齐全的药品配置满足居民的救治需求至关重要。被调查患者表示,自己服用的药物在社区卫生服务站中并没有,要去大医院才能购买到。有些药品的名牌不同,药效也有很大差别,即便是同类药物,在基层也并不愿意购买,还是要去正规大医院。因此,完善基层医疗机构的药品配置势在必行。

在就医经济负担下设的三级指标中,患者于基层医疗卫生机构的次均康复费用权重值最高(0.446),三级医院将住院患者中病情逐渐恢复或好转等符合下转标准的患者转诊到基层,在基层进行后期的疾病康复。因此,三级医院下转到基层的患者,住院康复费用权重值明显较高。若本研究数据有可靠的提供来源,后期研究可以将没有经过转诊(康复期也在三级医院)与经过转诊的住院患者,筛选出相同的住院疾病类型,分析其住院总费用及其内部构成费用的变化。

在就医满意度下设的三级指标中,在基层就医的候诊时间长短是否满意权重值较高(0.292),其次是在基层就医的门诊时间长短是否满意(0.184)、对基层医务人员的病情解释程度是否满意(0.184)。作为患者,当受到疾病的侵扰时,无论是在精神上,还是身体上,均表现出不适的症状。当患者去寻求医生的帮助时,需要得到医护人员的尊重、理解。多数被调查患者表示,很多次在大医院的门诊就诊经历是在外候诊时间非常长,但是就诊时间非常短。当医生做出诊断后,患者再多问一些关于自身病情的时候,医生态度并不友好,也不愿意与患者做过多的解释。当前大医院人满为患,而医生的就诊量又与其收入相挂钩,同样的时间内,看病人数越多,收入就会增加,这种观念可谓深入医生的思想。因此,在基层医疗机构本身门诊量就少的条件下,想要留住患者,改善医务人员的服务态度、缩短候诊时间、延长就诊时间,提高患者的就医满意度非常重要。

综上所述,本研究在文献复习及专家咨询的基础上,并结合层次分析法,建立了从患者角度评估分级诊疗政策实施效果的指标体系,以期为后续研究提供参考基础。