机动车驾驶过程中右转行为研究

2019-03-14李吉涛秦华冉令华岳晨

李吉涛,秦华,2,冉令华,岳晨

(1.北京建筑大学 机电与车辆工程学院,北京 100044;2.北京市建筑安全监测工程技术研究中心,北京 100044;3.中国标准化研究院 基础所,北京 100191)

1 引言

车辆驾驶过程中的右转及右并线行为是引发机动车事故的原因之一。发送提示信息可以提高机动车交互安全[1]。有学者提出过风险平衡理论,认为安全性能的提高会被司机更大的风险行为所抵消。不同的信息提示方式会影响司机的效率。驾驶中的交互一般通过视觉、听觉和触觉实现。其中司机获取信息的方式主要是视觉,司机的视觉感知方式常被分为视场依赖型和视场独立型,视场独立者更容易从环境中提取信息,而视场依赖者更容易引发事故。然而无论是哪种感知方式,都在驾驶过程中承担着较重的任务,不会一直用于接收提示信息。有研究表明视觉与听觉次任务会使驾驶人心理负荷明显增大[2],影响到驾驶员的正常驾驶。因此视觉提示是否更优于触觉和听觉的感知方式还有待进一步研究。

驾驶员的反应时长往往被认为是比较有效的评价指标,常被用于描述在发生事故时司机做出应答的效率,反应时长会因刺激时间和需要动作的复杂度的增加而变长。很多研究对此进行了讨论,比较普遍的一种观点认为应该留给司机2.5 s的反应时长。面对紧急情况,司机打方向盘的最大偏移量通常发生在3~4 s之间。另外,距离信息源越远所传递的信息的置信度就越低[3],驾驶员获取信息的行为通常会分散其30%的注意力,但由于获取了额外信息,司机的总反应时长会减少。同时车速也是影响反应时长的一个重要指标,过快的车速会减少驾驶员对危险做出应答的时长。通常司机很难在较高车速下正确的判断车速[4],当处于较高车速时,司机们大多会根据与前车的距离来判断车速[5],当有车辆并线时司机基于前车的对速度的感知就会出现错误。很多事故就是由于后车对前车车速的不精准预期引起的。发送提示信息可以提高机动车交互安全减少反应时长。

我国驾驶员需要右转时,大多数司机会通过后视镜来获取信息,发现后方没车就会直接并线。但这种方式会受到后视镜角度的限制并且无法获取盲区内的路况。相比于很多其他国家,我国的机动车方向盘位于左侧。右侧的盲区较大达到了60°以上。因此驾驶员在右转及并线时要承担的风险较大。尤其是大型车的盲区较大很容易引发事故[6]。而目前大量的研究侧重于汽车与外界障碍物之间的交互,对机动车右转时司机与提示信息之间交互的研究相对较少,本文选取了3种交互方式:语音提示、闪光提示和震动提示。一方面通过网络问卷调查的方式收集了驾驶员们对右转并线的认识以及对这3种交互方式的看法。另一方面通过模拟道路仿真记录了驾驶员对不同提示方式做出的应答和反应长进行显著性差异的定量分析。

综上所述,机动车右转及右并线是我国交通冲突和效率底下的致因之一,研究不同提示方式的提示效率有利于帮助驾驶员快速的对右侧有可能发生的冲突做出应答。对我国解决交通安全和道路拥堵问题起到积极作用,也对车载信息系统的人机交互起推动作用。

2 研究方法

2.1 问卷调查

为了探索驾驶员对右转信息提示的接受程度,研究共分为两个部分,在第一部分,通过网上调查的方式来调研驾驶员对于右转信息的接受程度。第二部分则通过模拟驾驶实验对第一部分的结果进行进一步定量的验证。

共收回41份问卷,每份问卷包含8个问题。问题主要包括右转及右并线过程中导致事故的因素和对不同信息提示方式的接受程度。研究对象为有着一年以上驾驶经验的非职业司机。

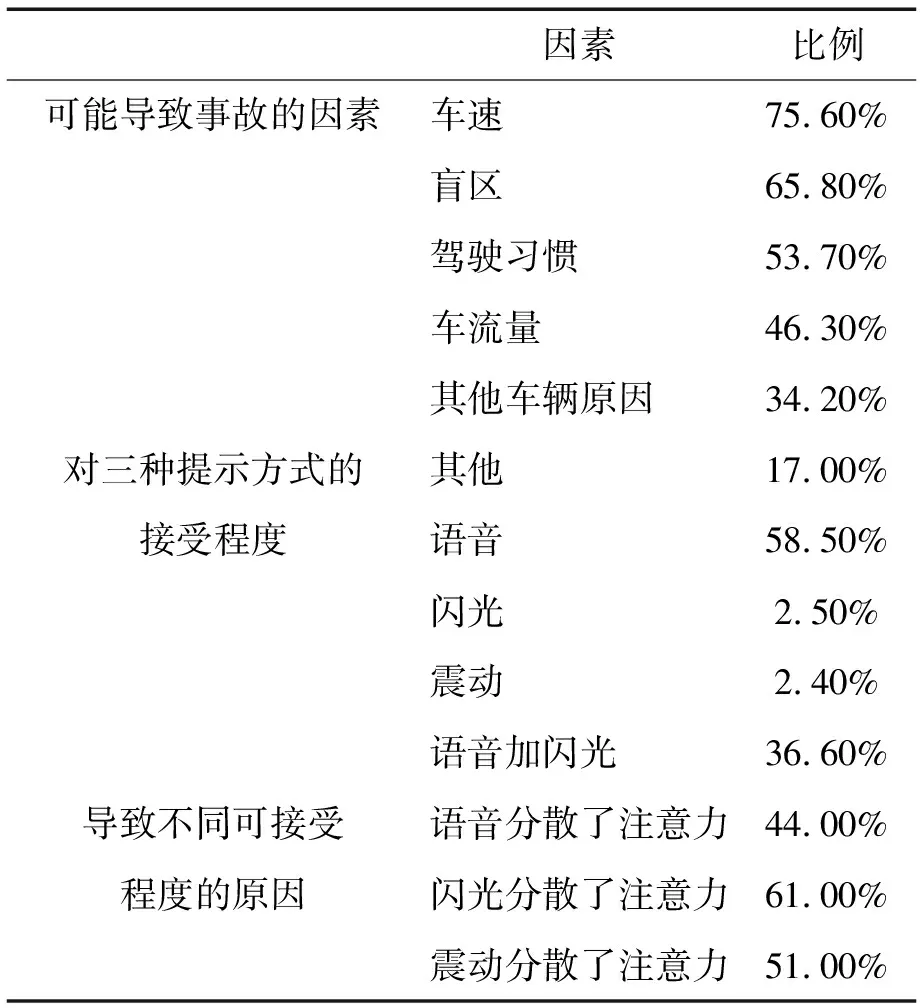

从表1我们可以看出,大多数驾驶员认为速度是驾驶事故的主要原因。 并且约65.80%的驾驶员认为盲区是驾驶过程中的危险因素。大多数司机认为语音提示更有效,而有效的原因在于驾驶时声音比闪光灯和振动需要更少的注意力。约有44%的人认为驾驶过程中语音使其分心,这个比例低于闪光和振动提示的61%和51%,因此相较于闪光和震动,声音提示有着较高的接受度。

表1 调查结果汇总

2.2 仿真实验

2.2.1 实验目标

以驾驶过程中3种不同人机交互方式(语音、闪光、震动)作为自变量,记录了驾驶者对信息做出应答的反应时长。而考虑到被试收到提示后的行为也可能会因交互方式的不同产生差异,除了反应时长外,还记录了驾驶员收到提示后做出应答行为的次数,用以研究语音、闪光、震动3种提示方式的有效性。

实验以3种不同人机交互方式为自变量,以驾驶者的反应时长为因变量。

在实验中语音提示指主试通过普通话对被试发出诸如“右转”等指令。闪光提示指通过小轿车右侧反光镜处的小灯泡发出的闪光。震动提示则由方向盘下的小电机实现。

2.2.2 参试者

研究对象为9名年龄处于21~24岁并有着一至五年的驾龄的非职业司机,他们将获得适量报酬作为奖励。他们在实验前被告知实验任务,填写实验任务书和知情同意书,并被强调如实填写问卷并认真对待实验。

采用两种方法记录实验数据,在实验过程中主试会在不影响被试的位置用文字将被试的行为记录下来,同时采用摄像机进行录像。

2.2.3 实验任务

被试按照随机顺序参与实验,实验过程中其他被试不得旁观。在研究中被试需要完成以下任务:在开始实验后,被试需要听取实验流程并进行复述,当被试可以正确的理解实验流程时,需要完成时长5 min的模拟驾驶练习,直到被试能熟练的操作模拟驾驶系统。

此后进行的正式实验任务总时长为20 min,共6个场景,被试需要依次以60 km/h和100 km/h的速度完成3个不同路况的驾驶任务,场景开始时被试处于左侧车道行驶,当被试观察到右侧车辆后需要向右并线,在其并线过程中可能会收到不同类型的提示,被试收到提示后需要停止并线行为并回到原车道等待下次会车,如果被试没有收到提示则需要继续并线至中间车道并等侯下一次与右侧车道车辆的会车。在测试场景中随机设有路障,当遇到路障时被试需要停止并线并做出相应规避动作,如果被试没有对此及时做出应答则此次实验数据作废。当被试完成全部6个场景完成后实验结束。

2.2.4 实验场景布置

布置实验场景所需的设备为:熄火的小轿车、投影仪、可控LED灯、小电机、4.5V 的电池盒,细电线,方向盘和踏板,电脑,摄像机,如图1。

首先将小轿车停靠于一处宽敞空间,将投影仪置于小轿车顶部,投影仪画面调整照射到车前方的墙上;于轿车外开启计算机并运行Torcs 模拟驾驶系统;然后将一组游戏方向盘和脚踏板放置于车辆的副驾驶位置并让被试坐在副驾驶位置模拟驾驶车辆;为实现闪光提示方式,在小轿车的右侧玻璃处放置一个用细电线连接起来的可控 LED灯。为实现震动提示方式,在方向盘上放置了一个可控制的小电机。LED灯和小电机都和电池盒相连,使LED 灯和小电机受电池盒控制。

图 1 实验场景

模拟了3种不同路况不同限速的行车场景,图2为直行车道,驾驶环境良好;图3为复杂路段无时速要求设有上坡路段,右拐弯路段,左拐弯路段,阳光直射路段等,对驾驶技术和驾驶者的注意力都有一定的挑战;图4为山路,共有两车道。

图 2 直行车道路况

图3 弯道路况

图4 山道路况

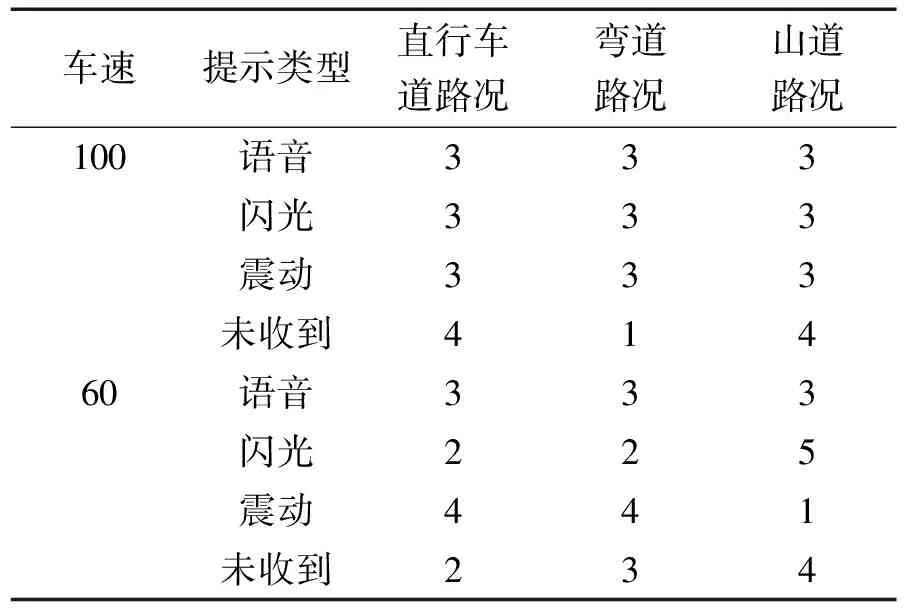

表2描述了在不同场景下被试收到提示的次数,每位被试需要在3种路况下共完成4次会车,这4次会车分别对应未收到提示和3种提示方式。在不同路况下出现的提示由随机选取产生,但每种提示出现的出现的总次数是固定的,保证被试收到每种提升至少一次。

表2 不同场景下被试接收提示次数

2.2.5 实验过程

本实验在北京建筑大学车辆实验室进行,实验环境安静。首先向被试介绍实验的任务,并与被试核对实验内容。确认无误后指导被试联系使用模拟驾驶系统。被试熟悉驾驶系统后进入正式实验场景,这一步骤时长约20 min,在这段时间内,每当被试试图向右侧并线时主试手动控制发出随机提示,每个场景之间留给被试约1 min休息,当所有6个场景(不同速度下各3个)都完成后实验结束。实验过程中被全程录像并通过回顾录像来确定被试的反应时长。

3 实验结果与分析

本实验的目的是比较语音提示、闪光提示、震动提示哪种提示方式更加的有效,而普遍认为反应时长是衡量有效性的一个重要指标。反应时长是指从主试发出提示的时刻到被试做出反应的时刻之间的时间。反应时长越短,效果越好。

实验共记录被试收到提示后作出回应的行为(通常表现为转头、摆肩膀)的次数和所用时间。

从实验结果看来60 km/h的路况下语音、闪光、震动三种提示方式所对应的平均反应时长分别为1.61、1.72、2,而与之相似的100 km/h的路况下这三者分别为1.75、1.875、2.11。在不同的两种速度下语音提示的反应时长都优于其他两种提示方式。

表3呈现了9名被试在60 km/h下对三种提示方式做出应答的反应时长的均值、方差和标准差。该数据显示三种提示方式的均值中以语音作为提示方式优于其他两种提示方式。闪光提示方式相较于其他提示方式有着更高的稳定性。在三种提示方式中被试对闪光所做出的应答次数少于其他两种方式。.闪光提示方式相较于其他提示方式有着更高的稳定性。三种提示方式的均值中以语音作为提示方式优于其他两种提示方式。对60 km/h和100 km/h的反应时长进行对比后可发现无论是哪种刺激参试的反应时长都是车速越快反应越慢,验证了实验中参试对于导致事故的因素的认识,这一情况可能是由于车速所带来的紧张与疲劳所导致的。车速会对驾驶员的决策产生影响[6]。另外,与60 km/h的路况不同,当车速处于100 km/h时标准差有小幅度增大,可能是因为较快的车速有可能导致疲劳。而疲劳对于驾驶员驾驶行为的影响十分显著,和正常驾驶相比,驾驶员对于车辆的操控能力下降,主要体现在车速控制、方向盘操作和车道保持等能力的削弱[7]。

表3 不同提示方式动作次数与反应时长的比较

以0.05作为显著性划分标准。如表3所示,当在60 km/h的限速下以动作次数为因素时总均值为2.4074标准差为0.7473显著性为0.646>0.05,故不存在显著差异,因此被试的动作的次数与其受到的3种不同提示方式的影响不存在相关性。将因变量作为响应时长得到的显著性0.023<0.05,所以存在显著差异,在60 km/h的限速下以响应时长为因素时显著性为0.023<0.05故存在显著差异,因此反应时长可以作为衡量60 km/h速度下的反应绩效的标准。在100 km/h的限速下以动作次数为因素时显著性为0.447>0.05故不存在显著差异,因此被试的动作次数与其受到的3种不同提示方式的影响不存在相关性。不能作为衡量反应绩效的标准。在100km/h的限速下以响应时长为因素时显著性为0.13>0.05故不存在显著差异因此被试的响应时长与其受到的3种不同提示方式的影响不存在相关性。无法作为衡量反应绩效的标准,但也小于以动作次数作为因素的两组数据,见表4。

表4 动作次数与响应时长方差分析及对比

通过4组表的对比可以看出3种提示方式的转头总数差异性不大,说明转头总数对提示方式无显著影响,不能判断哪种提示方式更加有效,而响应时间可以影响提示方式的效果,某种提示方式的响应时间越短就说明驾驶员对这种提示方式更能接受,从上表中可以看出,语音提示的响应时间最短。在相同的风险水平上行为的次数与方式其形成主要依赖于个体经验,包括个体对当前信息的不同采集方法与加工方式,以及如何处理信息结果3个方面,而风险感知的系统研究发现,驾驶员的情绪状态或过高的感觉寻求会影响其对风险的评估,并产生差异性行为同时驾驶员自身因素(如年龄、驾龄、受教育程度、安全意识等)也是影响驾驶行为的直接因素[8]。这也导致了动作次数难以产生显著差异。

4 讨论

结果正如调查问卷中人们所认为的那样,语音提示的交互方式更为有效,3种提示方式的反应时长证明了这一点。而从后面的单因素变量分析数据中可以看出被试做出应答的动作次数差异性不大,说明驾驶过程中的动作无法作为衡量提示方式有效性的标准,而相对的响应时长可以作为衡量标准。无论是在60 km/h还是100 km/h的路况下语音提示的平均反应时长都优于另外的两种提示。所以得出结论相比于震动和闪光,以语音作为提示方式能起到更好的效果,并且更能被驾驶员所接受,而再此之前很多人认为通过震动这种可以直接使人感受到的提示方式更为有效,这一情况很可能是由驾驶者的习惯所导致的。当司机在开车时感到震动会首先回忆这震动所代表的意义,然后才会意识到这是在提醒盲区有障碍物,而语音提示则更加直接的使驾驶员认识到目前的路况并做出回应。

5 结论

机动车右转过程中尤其容易与行人产生冲突[9],驾驶员的交互方式关系着其反应的快慢,关系着人们的生命安全,有着重要的意义。本研究采用问卷调查和仿真实验的方法从驾驶员对驾驶交互方式的看法和驾驶过程中的具体交互行为进行了研究,得出以下结论:驾驶员对语音提示的接受程度高于其他的闪光或震动的交互方式。其次采用语音作为提示方式时驾驶员的反应时长最短,另外驾驶员在驾驶过程中对提示的应答所做出的行为,并不是一个可以衡量其交互模式的指标。