徐世昌督东时期奉天省旗人生计教育探析

2019-03-08王香

王香

摘 要 旗人生计问题因八旗驻防制度产生,自雍正帝后日益凸显,历任清朝皇帝采取不同措施寻求解决。徐世昌督东时期,在奉天省积极推行旗人学校教育和实业教育,培养了大量有知识和技艺的旗人,为解决旗人生计问题找到一条新路径,具有鲜明的时代性和区域性,也为近代中国农业社会转型中广大民众生计问题的解决做了有益的探索。

关键词 徐世昌;旗人生计;学校教育;实业教育

中图分类号 G719.29 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2019)36-0062-05

八旗制度是清史研究的重要课题之一,由其衍生的八旗生计问题受到学界的普遍关注,学者分别从八旗生计问题产生的原因、清政府与民国政府采取的措施、旗人自救等方面进行考察,取得了一定成果。旗人教育方面,学者多关注八旗官学、旗人新式教育,从机构设置、教学实施和教学内容等方面进行考察。旗人生计教育,指在旗人物质生活难以维持状态下,以培养独立谋生能力为旨归的教育理念与实践。1907年3月,徐世昌“奉旨授为东三省总督兼管三省将军事务”[1],开始东北总督生涯。奉天省因八旗驻防,此时期旗人总数约百万以上,“凡隶属八旗的广大官兵及其家属,基本脱离农业生产,完全依赖兵饷度日,结果是他们畏惧农业生产,偷安懒惰,无以聊生”[2],以致“官失其司,旗丁舍当差充兵而外别无生计。上下交困,百弊丛生”[3]。旗人生计问题能否解决,关涉东北政局与满汉关系。徐世昌“念旗民之凋敝,则广学校振工藝以救之”[4]。本文以徐世昌督东时期旗人生计教育的实施为考察对象,探索生计教育的特点及效果,揭示历史转型时期教育功能的社会意义。

一、徐世昌督东时期奉天省旗人生计教育背景

东北是清朝“龙兴之地”,历来受到中央政府的重视,又因地理位置、物产等因素,成为日俄两国主要争夺地区。1904-1905年,日俄战争爆发,奉天省为主要战场,受害最为严重。交战期间,奉天省成为俄兵后勤供应基地,俄“守卡之队,逐日需索猪、羊、牛支、米面等物,多而且迫,而谷草日需二万余斤之多,尤为大宗,彼官怒目而索。卑县地界窄狭,且熊岳、大石桥两处,均驻俄兵大队,汤池亦驻俄兵,无不需用谷草,四境争买,无论价值日增,而益买益稀,日难供备”[5]。日本军官“任兵奸掠”,地方蹂躏难堪,日军又到处设卡,“搜检甚严”,“有带大小洋元者,则以手票强易之……有携带俄国羌贴者,轻则鞭楚,重则处死。”[6]在奉天省交战的日俄两国,交替糟蹋辽沈大地,“新民县街与治属之小塔子、东西蛇山子、公主屯长山子、班家屯老边站、大民屯前沙河子、大赵屯郭家窝棚等村镇先为俄兵盘踞,最后日人又更番蹂躏,人民损失不堪计数。”[7]杜格尔德·克里斯蒂在其回忆录中这样描述战后的村庄,“从前,每隔数码就会看到的白杨、松柏和柳树丛,现在都不见了,举目四望,都是光秃秃的大地。”[8] 财产的劫掠、生命的陨殁、土地的破坏,构成战后奉天大地的满目疮痍之象。战后恢复与建设成为奉天乃至整个东北官民面临的首要任务,旗人生计在总体社会凋敝形势下也日显艰难。

上任之前,徐世昌对东北地区进行了为期近两个月的考察,准确掌握了奉天省的社会状况,充分认识到日俄战争给奉天地区带来的破坏后果,指出“日俄开衅,奉垣以南、辽阳以北,生命财产损害不可胜计”[9]。对于奉天省旗人的生活状态,徐世昌也有较为深刻的认识,“奉省额设旗营官兵壮丁约二万余员名,此外尚有千丁名目,专供采办交进物品及打牲、捕鱼、捕鹿等差。旗营官兵皆有随缺地,官员地亩之多寡,视其缺分,兵丁亦如之。惟系招佃领种各官兵但收其租耳,每田六亩,岁可得银一两上下。至兵饷月仅支银一两,除折扣外,所余不过五六钱,然更为协佐各员乾没,故管旗各官多殷实者。近来旗民亦嗜鸦片,故所种之地,多以四分之一种罂粟。惟旗民不能耕种,多由客民分种而取其值,又不兼营商业,故商铺皆系客籍,以山西人为最多。旗民生计之苦至于此极。”[10]由此可知,徐世昌充分认识到奉天地区旗人的生存环境:日俄战争对奉天地区的破坏,加重了奉天省原有的经济困境;旗人社会内部的贫富差距、旗人的烟瘾奢好、多无生存技能。

那么,在恢复社会秩序、振兴百业之际,政府应如何培养旗人谋生能力?制度上又有怎样的滞碍?

清定鼎中原后,将关外的八旗兵丁及其家属迁往北京,“安置在崇文门、正阳门、宣武门以北的内城居住”[11],全国实行八旗驻防制度。就奉天地区而言,“1644年初设驻防八旗,满洲、蒙古、汉军49211名,佐领63(另有分管领4)、盛京三将军”[12],这些旗兵的家属随军而行驻,隶于京师旗籍。康熙皇帝决定旗地、民地分界,康熙十八年十二月定旗地、民地界限。次年,划旗民居住界限,旗民分住旗屯、民屯。康熙二十八年重申“详察旗民地亩,分立界限”。嗣后分界之地“不许旗人民人互相垦种,以滋争端;如有荒地余地多,旗民请愿垦种者,将地名亩数呈报盛京户部,在各自界内,听部丈给,界地分明,旗民各安生业”[13]。奉天省原有民人甚少,这种双重管理体制尚能应对,但“清末以来,随着封禁东北政策的废除,流民大量涌入,大片土地被开垦出来,东北的土地关系、旗民人口比例等方面发生了深刻变化,旗民分治的行政管理体制已不适应社会发展的需要。”[14]徐世昌认为,旗人生计困苦,“固由各旗民拘守故步,不能自食其力,亦由协佐各员非但不能提倡,且从而克削之甚,且阻挠新政,罔顾大局”,所以“是必改订官制,淘汰旧习,旗民始有来苏之望。”[15]因此,只有先行废除旗人特权,才能为旗人生计教育提供保障。

赵尔巽任职时期裁撤了盛京五部,徐世昌上任后,又废除了东三省将军军署衙门,设奉天、吉林、黑龙江行省公署,以总督为长官,巡抚为次官,巡抚兼副都统衔;裁撤外城副都统,增置省属府、厅、州三级地方机构[16]。行省公署内设承宣、谘议二厅,设交涉、旗务、民政、提学、度支、劝业、蒙务七司,旗务司掌办理旗署各事[17]。旗民管理体制合一,既淡化了旗人特殊政治身份,又使旗人获得自由的人身权利,顺应了历史发展的趋势,为旗民生计教育提供了宽松的政治环境。

二、徐世昌督东时期奉天省旗人的学校教育

八旗体制下,旗人有政治优越性,但其教育并不具有优越地位。清末奉天地区的教育情况在英国人的回忆录中这样被描述:在赵尔巽之前“满洲没有一所公立学校。教育由私人来办,掌握在那些保守的私塾先生手中。每位先生教十几个,或二十几个孩子,教室或安排在先生的家中,或在租来的房子里,或在学生的家里”。因此,“与全国其他省份相比,满洲的教育并不发达。大量的移民都是文盲,农村识字人口比例很小。在城镇,受过教育的人相对多一些。”[18]日俄战后,百废待兴,适值清政府锐意革新,徐世昌在厘析奉天省旗人生计面临的新挑战与机遇基础上,首先从学校教育入手,从孩子抓起,为解决旗人生计问题培养潜在竞争力。

徐世昌认为,奉天省“八旗学校无多”,应“自小学以至高等学堂均由官筹款,广行设立,择旗丁子弟秀颖者,使之入学,俟其卒业,优予进身,并资派出洋,以广造就。”[19]在这一思想指导下,徐世昌开始改革八旗小学教育和创建语言教育机构。

首先,徐世昌对奉天省城的八旗小学进行合并划一。“本城八旗满蒙汉军及内务府共分设小学堂五处,所有章程功课办法未合规则,……为变通以规划一合并五堂为一气,不分名目概称八旗,所有学生一律考验定为高等、初等两级并分高等各级为四班,初等各级为五班,共计学生三百六十名。每班四十名,适足九班之数。岁时课其成绩,第年卒业。招收新生所有规则、课程,一如部定办理”。八旗学校“常年经费,各旗原系由随缺地租酌拨钱二十万串,内务府馬乾库赋拨出银三千三百余两,分拨各堂,约计每班一千两,加以学生膳食费,综计尚有盈余”,徐世昌主张将其用为八旗教育“推广之资”[20]。八旗小学合并划一后,学制、经费、管理方面更系统、更合理,提高了旗人小学教育质量,为储备旗人知识分子奠定了基础。在各府县,旗人教育在原有基础上继续开办,如辽阳的八旗小学堂,昌图的蒙旗两等小学堂[21]。

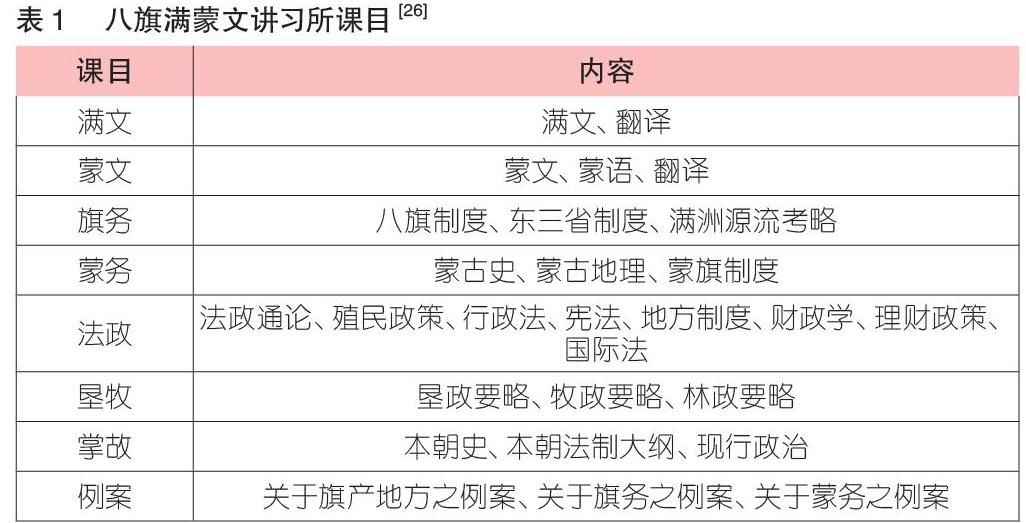

其次,创办语言教育机构——奉天满蒙文讲习所。徐世昌因“蒙旗部落,毗连奉疆,公牍往来,多沿蒙古文字……事翻译者亦多不能备习其辞。际此强敌生心,经营方始,不可视为缓图也……”,且“将来经营蒙荒一带,尤非熟悉当地情形兼通满蒙文字者不办”。于是,为稳定旗人根本,便于行政管理,积极推行满蒙文教育,在宣统元年(1909年)二月间开办奉天满蒙文讲习所。徐世昌为讲习所制定学制,讲习所“学额暂定六十名,以一年毕业”,“凡宗室世职及八旗实缺候补人员皆可肄业。”[22]尽管招生条件很宽松,但因蒙古各旗王公并不十分重视,输送学员时有延误,徐世昌经常致信给蒙古各旗王公[23],希望其按时派遣学员。他给科尔沁札萨克图郡王信中写到:“查省城蒙文学堂早经开学,昨准斌图王旗送到学生六名,以人数太少,暂行附入旧班肄业,亟待各旗一律送齐另开新班……希即迅速选派学生来奉以便饬堂收学,毋任引盼。”[24]在管理上,为节约开支,讲习所“应设执事人员亦由农业讲习所各员兼充,不另委派”,并将其“附设于农业讲习所中”。在课程设置上,徐世昌主张“期在应用”,延请“满蒙文及法政、垦牧掌故各项教员,分任讲授”[25]。具体课程安排见表1。

满蒙文讲习所的学员毕业后,一般“派办旗蒙事务”[27]。满蒙文讲习所一方面为游手好闲的满蒙旗人提供了工作机会,另一方面培养了专门的语言人才。

三、徐世昌督东时期奉天省旗人的实业教育

杨度先生指出:旗人生计渐为问题,患在“不能农不能工不能商”[28]。为改变奉天省旗人的这种状态,徐世昌积极开办实业教育。他主张“以劝业为先,劝农为次。设实业学堂、工艺等厂 ,专以俟老弱失学之伦,愿入者视其所能,加之教导”,以“养成自谋生活之力,以渐去专恃俸饷之心”,改变奉天人民“工艺知识程度尤逊,比户穷闲”的现状[29]。

首先,徐世昌创办奉天八旗工艺厂和锦州八旗工艺分厂。奉天八旗工艺厂于1909年初筹备开办,由旗务司专理,地点选在省城东边门内草场官地,新建房舍370余间。经费方面,开办经费大约5万余两白银,其中,新建厂房、讲堂及宿舍用银3万余两,购备各科材料成本及置办器具等项需银2万余两;常年经费计薪水、膳费及杂支等项,每年需银约2万两。徐世昌将将军旧署历年积存办公各款4万余两提拨备用,同时将马乾、制钱生息、木植变价生息及充公地租每年约合银1万余两,尽数提拨,“不敷之数,另行筹补”。工艺厂招收旗籍艺徒,定额500名,设“木工、铁工、陶工、籘工、漆工、染工、织工、缝工、毛工、纸工十科,聘募工师,分科传习,尤重于建筑一门”。这种“做”与“学”相结合、边学习边实践的方法,确实培养了许多有能力的“八旗新人”[30]。同时,八旗工艺厂内附设讲堂,教授普通教育,弥补旗人基础教育的不足。徐世昌希望能“使八旗子弟人人皆能各执一业,以为谋生自立之基”,且“将来工徒学成毕业派往各处随地经营耕筑,并举成聚邑之效”,“实于筹划旗人生计受益非浅”[31]。徐世昌认为“锦州、义州及所属宁远州等四路九边门向设八旗驻防,户口至繁,生计尤绌……锦州地脉丰腴,物产饶富,交通便利,于兴办实业最为相宜”,于是,在锦州设奉天八旗工艺厂分厂 ,名为锦州八旗工艺分厂 ,厂房80余间,开办经费约9000余两,常年经费5000余两,主要来源于裁缺副都统随缺地租及应得旗仓、旗地盈余津贴、办公等项费用。根据锦州等地的区域特点,暂开设毡毯、皮革等科,“专取旗丁入场学习定额100名”[32]。八旗工艺厂的开办,为旗人学习技艺提供了良好机会,增强了旗人生存竞争的能力。

其次,在省城内设立奉天农业讲习所。讲习所于1909年初开办,由旗务司与劝业道共同筹设。讲习所内“设监督一员,即由旗务司科员中遴派兼充,又教务长、庶务长各一员”。开办及常年经费方面,由“各城旗仓每年征额盈余项下,按年由各城酌提三成”。 学员招收条件较为宽泛,“专取内外城各旗员无论实缺、候补、世职,均由各驻防旗按照官缺额数咨送旗务司考验入学。”定额100名,各旗按规定数目选报学员,具体为内城八旗35人,三陵4人,宗室觉罗4人,宗室营2人,内务府4人,牛庄、铁岭1人,海龙、熊岳2人,兴京、凤凰、开原、岫岩、复州、盖州3人,辽阳、金州4人,广宁6人,锦州、义州7人[33]。

农业讲习所定学制1年,“专授农业,兼习法政”[34],主要科目有农学纲要、农学经济、农业化学、农产制造学、土壤学、肥料学、园艺学、昆虫学、农具学、水利、畜产学、兽医学、森林学、水产学、气象学、算学、测量术、理化、博物、法政、束文。学员毕业后主要从事农业管理方面的工作。徐世昌曾经设想开办招收八旗女子的农业讲习所,但因经费困难而作罢[35]。农业讲习所专门针对奉天省绝大多数旗人不谙农业耕作技术而设,目标明确,培养的学员毕业后分赴各地擔任农官,向旗人传播农业知识与技术,为旗人领地耕种提供了技术支持,有利于旗人向近代农民转型。

四、徐世昌督东时期奉天省旗人生计教育的特征

旗人生计问题,主要源于八旗驻防制度和旗人的政治特权。杨度先生给予过生动的描绘:“旗人数百年来既皆间暇无所事事,始则衣食足给不必营生,继则禁令所限不许营生,终则能力渐亡不能营生,于是安逸无为优游成性,内无操心虑患之事则为是节外观尚虚文,上焉者衣服与马之丽都非跪趋跄之闲雅彬彬如也,下焉者提雀笼唱二簧遨游于市面而请安好仪貌秩然以,此风仪习成骄惰。”[36]至雍正、乾隆时期,旗人生计问题开始凸显,道光以后日益剧烈。鸦片战争之后,中国社会开始由传统向现代演进,旗人生计问题随着八旗兵制衰落而日益维艰。日俄战后,奉天省内忧外患压迫下,旗人生计进一步恶化,徐世昌将旗人生计教育作为改变整体民生的关键点和突破口,彰显了旗人生计教育的时代性与区域性。

第一,奉天省旗人生计教育是在清中央政府指导下,以东北新政为基础展开的,既要解决八旗制度衍生的历史遗留问题,又与当时挽救危机的建设任务紧密结合。

1907年9月27日,清政府颁发上谕,指出:“我朝以武功定天下,从前各省分设驻防,原为绥靖疆域起见。迨承平既久,习为游惰,坐耗口粮,而生齿滋繁,衣食艰窘,徒恃累代豢养之恩,不习四民谋生之业。亟应另筹生计,俾各自食其力……”[37]。1908年8月,清政府在颁发的筹备立宪事宜清单中规定筹备的第一年设立变通旗制处,其任务是“筹办八旗生计”[38]。由此可知,清政府将解决旗人生计问题作为立宪政治的重要内容,为各地方政府处理该问题树立榜样。1907年徐世昌督东之始,正是东北新政肇兴之际,如此,旗人生计问题能否妥善解决成为制约新政是否取得成效的重要因素。徐世昌废除旗民二重管理体系,废除旗人特殊政治权益,断绝旗人素来生存之依靠,为解决旗人生计问题提供了制度上的保障,使旗人生计教育的开展具有合理性、合情性,减少了阻力。

第二,奉天省旗人生计教育将技能教育与学识教育结合,融合在实业与学校体系中,体现了解决旗人当下生计问题与长远发展的战略。

清朝统治者多重武轻文,视披甲征战、弯弓骑射为极重。康熙皇帝曾说:“我朝以武功定天下,而国书翻译贯串经史,创千古所未有。凡考试满洲进士、举人,必先是二者,及准入闲。以其为国家本务,不可逐末而忘夫肇始。是以功令所在,八旗有不与试之士,而无不能射之人;入则含毫挟册,出而跃马弯弧,要者皆为有用之学。”[39]由此,清代虽设有八旗官学和宗学,贵族也多不愿送子弟读书,认为“虽不读书亦未尝误事”[40],而普通旗人极少有进学的机会,相习而养成晚清时期旗人群体不仕农商、又多无基本学识的样态。针对这种情况,一方面,徐世昌主持创办奉天、锦州等地八旗工艺厂和奉天农业讲习所,传授实业知识,尽快培养生存技能;另一方面,整改旗人学校教育,从孩子抓起,打好基础知识功底,为其未来发展谋划,甚至开设语言学校,培养专门满蒙文人才,以备未来满汉融合后翻译人才缺乏。

第三,奉天省旗人生计教育体系建构是徐世昌教育思想在东北新政时期的具体实践,具有不可忽视的个人色彩。

日俄战后奉天省经济颓败、民生凋敝的现状亟应改善,而旗人生计问题是改变整体民生的关键点和突破口。徐世昌将旗人教育改革作为旗人经济、政治改革的基础,大力推行旗人学校教育与实业教育两种相辅相成的教育模式,找到了一条长久有效的道路来解决历史沿革已久的旗人生计问题。用教育解决旗人生计的理念,来源于徐世昌早期对近代教育的关注与重视。徐世昌曾指出,中国“民生凋敝、国势衰弱的根源实为科举旧制。”[41]他重视新式教育,在民政部任职之时,特别注重警察教育工作,主持东北政务后,开办法政学堂、殖边学堂、宪兵学堂、警务学堂等,将奉天地区教育推向新高度。旗人生计教育也是此体系中的重要一环,既解决了社会问题又促进教育水平提升。

在近代社会转型时期,在西方武力与经济交替侵入背景下,包含广大旗人在内的国民群体生计日益艰难,学校教育与实业教育应是缓解乃至彻底解决这一问题的不二选择。学校教育和实业教育效果显现时间有一定差别,实业教育主要为直接入厂学习技艺和耕作技术,见效快,而学校教育效果显现周期偏长,但在民国时期,二者效果都比较明显,“民国年间各地陆续停发满族的捧晌后,容易就业谋生的,一类是那些受教育程度较高的人(可以当教师、秘书),一类是有技艺的人。这说明晚清创办的各类旗民工艺厂和满族学堂,对于后来的旗民谋生是有作用的。”[42]徐世昌为解决奉天省旗人生计问题找到的教育这把钥匙,适用于近代社会的全体国民,具有重要的历史借鉴意义。

参 考 文 献

[1]贺培新.徐世昌年谱:卷上[M]//近代史资料:第69号.北京:中国社会科学出版社,1988:32.

[2][30]康波.清末东北旗人的实业与生计初探[J].北方文物,2000(4):84-86.

[3][41]徐世昌.东三省政略[M].长春:吉林文史出版社,1989:1305.1410.

[4][19][20][22][25][26][27][29][33][35]徐世昌.东三省政略[M].沈阳:辽宁省社会科学院影印本,1988:3.5383.5385.5399.5399.5401.5403.5387.5395-5396.5397-5398.

[5]祥德为移驻铁路之俄兵需索粮草事给增祺禀 光绪三十年正月初八日[A]//辽宁省档案馆编.日俄战争档案史料.沈阳:辽宁古籍出版社,1995:290.

[6]王魁喜,等.近代东北史[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1984:289.

[7]王宝善修,张博惠辑.新民县志[Z].台北:成文出版社有限公司印行,1974:340.

[8][18]伊泽·英格里斯.奉天三十年(1883-1913):杜格尔德·克里斯蒂的经历与回忆[M].武汉:湖北人民出版社,2007:163.168.

[9][10][15][21]谢晓华.日俄战争后东三省考察史料:下[J]. 历史档案,2008(4):12-26.

[11][12]李燕光,关捷.满族通史[M].沈阳:辽宁民族出版社,2001:313.317.

[13]鄂尔泰.八旗通志:初集卷18[Z].长春:东北师范大学出版社,1985:328.

[14]范立君,谭玉秀. 清代流民与东北双重行政管理体制的终结[J].兰台世界,2008(9):61-62.

[16]杨余练.清代东北史[M].沈阳:辽宁教育出版社,1991:299-300.

[17][31][32][34]徐世昌.退耕堂政书[A].台北:文海出版社,1968:452.1384-1385.1387-1388.1386-1384.

[23][24]林开明,等.北洋军阀史料·徐世昌:卷3[G].天津:天津古籍出版社,1996:258-320.322.

[28]杨度.国会与旗人[N].大同报(东京),1907(5):134.

[36]杨度.国会与旗人[N].大同报(东京),1907(4):147.

[37]清实录·光绪朝:卷578[M].北京:中华书局,1987:650.

[38][42]迟云飞.清末最后十年的平满汉畛域问题[J].近代史研究,2001(5):21-44.

[39]清高宗敕撰.清朝文獻通考[M].北京:商务印书馆,1936:5308.

[40]王炜.《清实录》科举史料汇编[G].武汉:武汉大学出版社,2009:1.

Abstract The Problem of livelihood of banner people was caused by the garrison system of eight banners which has been increasingly seriousness since emperor Yongzheng. Successive emperors took different measures to solve the problem in the Qing Dynasty. During the period of Governor of Xu Shichang, he actively carried out the school education and industrial education for banner people in Fengtian Province, and cultivated a large number of banner people with knowledge and skills. Xu Shichang, based on his policies, has found a new way to solve the problem of livelihood of banner people, which has distinct epochal and regional characteristics, and has also made a beneficial exploration for solving the problem of livelihood of the masses in the transformation of agricultural society in modern China.

Key words Xu Shichang; livelihood of banner people; school education; industrial education

Author Wang Xiang, lecturer of Bohai University (Jinzhou 121013)