术中体温保护护理对结直肠癌手术病人术后康复的影响价值体会

2019-03-07李一玮

李一玮

(武山县人民医院,甘肃 天水 741300)

0 引言

结直肠癌,为临床上比较常见的恶性肿瘤,发病机制和人们的生活方式、遗传、大肠腺瘤等因素,有着直接的联系,男性发病率明显高于女性[1]。临床方面多会采取手术方式治疗,虽可获得一定的效果,但是无法保证治疗的安全性。这时,容易发生术后感染情况,延长切口愈合时间,降低药物代谢的速度。针对于此,我院将近年来收治的结直肠癌手术患者作为研究对象,以术中体温保护护理+常规护理作为基础,以常规护理作为参照,对比不同护理模式的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2017年2月至2018年5月收治的52例结直肠癌手术患者,然后按照患者就诊时间分组,将52例患者分为观察组及对照组,两组人数相同,均为每组26例。两组病例均在手术前经肠镜证实[2],采用腹部B超/CT检查,没有观察到其他脏器转移情况,均签署了知情同意书。将呼吸道感染者、耳鼻喉感染者、HIV感染者、AIDS者、甲状腺功能亢进者排除。观察组中男女比例为15∶11;年龄为40-72岁,平均(56.4±3.4)岁;病程为0.5-1年,平均(0.75±0.5)年。病理类型中包括:高分化腺癌者、中低分化管状腺癌者、低分化腺癌者、未分化癌者、鳞状细胞癌者、黏液腺癌者各3例、4例、6例、4例、3例、6例。对照组中男女比例为:14∶12;年龄为41-69岁,平均(55.9±3.1)岁;病程为0.4-1.2年,平均(0.8±0.6)年;病理类型中包括:高分化腺癌者、中低分化管状腺癌者、低分化腺癌者、未分化癌者、鳞状细胞癌者、黏液腺癌者各3例、5例、5例、4例、4例、5例。采用SPSS 23.0统计学软件,对两组病例的临床相关数据进行处理、分析,P>0.05。

1.2 方法

(1)对照组接受常规护理,手术过程中将输液体、血液、冲洗液放置在常温环境下,不需进行加温处理。

(2)观察组接受常规护理+术中体温保护护理,前者的护理方法和对照组相同。然后实行术中体温保护护理。进入手术室前0.5 h,将室内温度设置为25℃,湿度设置为55%。然后,给予恒温水毯并开启,将水毯的温度设置为40℃,直至离开手术室,方可将恒温水毯关闭。将气管导管和湿热交换器连接号,确保呼吸道内温度和湿度保持恒定状态,双下肢可绑血液循环泵加压带、套脚套,以便达到加速静脉回流、保暖的效果。此外,所有静脉输血、输液、冲洗液,均应借助电子恒温水温箱的作用予以保温处理,建议将温度设置为37℃。为避免发生体腔热散失现象,手术过程中可采用温热盐水纱布,对肠管进行覆盖处理,所有保温措施均需维持到手术后24 h,然后结合患者的病情恢复情况予以合理调整。

1.3 观察指标

(1)对两组结直肠癌手术患者术后感染发生率、术中体温、术后炎性因子水平(IL-6、TNFα、CRP),加以观察和比较。

(2)采用美联免疫吸附ELISA方法,对两组IL-6、TNFα进行检测;使用免疫呕透射浊度方法,对两组CRP实行测定,检测均利用日立7170A全自动生化分析仪。

1.4 统计学分析

本次研究的52例结直肠癌手术患者临床资料,均应用SPSS 23.0统计学软件处理和分析。计数资料以率%方式显示,两组术后感染发生率的对比,均以χ2形式加以统计学检验处理。计量资料以均数差(±s)表示,两组术中体温、术后炎性因子水平的对比,均以t形式进行统计学检验处理。组间对比结果数据显示“P<0.05”,可以判定统计学意义存在。

2 结果

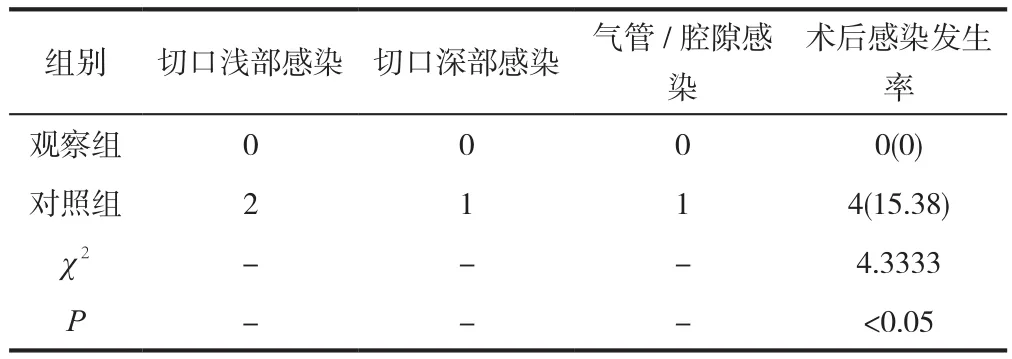

2.1 两组术后感染发生率的对比

观察组和对照组比较术后感染发生率,差异性显著,P<0.05,如表1。

表1 两组术后感染发生率的对比[n(%)]

2.2 两组术中体温情况的对比

观察组术中体温为(36.28±0.46)℃,对照组术中体温为(35.34±0.22)℃,组间进行比较,差异性突出,P<0.05,t=9.4000。

2.3 两组炎性因子水平的对比

手术后24 h,两组IL-6、TNFα、CRP比较,统计学意义均存在,P<0.05,如表2。

表2 两组炎性因子水平的对比(±s)

表2 两组炎性因子水平的对比(±s)

?

3 讨论

低位直肠癌发病率,约占直肠癌65%左右,临床方面一般会通过根治性手术治疗,以此达到控制肿瘤、延长患者生存时间、改善患者生活质量及生存质量的效果[3]。需要注意的是,手术治疗因为全麻、肌松药因素所影响,会对中枢神经体温调节情况构成不同程度的抑制,这时患者全身血管处于扩张的状态,会发生热量丧失现象[4]。与此同时,手术过程中静脉输注低温血液、液体,会导致热量散发、散失的几率加大,这时就会处于低体温的状态。低体温,患者机体抗病毒能力下降,外周血管处于收缩状态,此时肝肾血流量就会随之减少,延缓体内代谢情况[5]。同时,麻醉药物的排泄速率较慢,无法及早恢复患者的意识,所以手术后容易发生切口浅部感染、切口深部感染、气管/腔隙感染情况,这对于切口的愈合会构成严重威胁,还会延长患者实际住院的时间[6-7]。术中低体温,还易于引发可逆性血小板功能障碍,降低心输出量,提高儿茶酚胺含量及外周血管阻力、心脏负担。针对于此,需在手术过程中实行体温保护护理,以便降低由于体温过低因素所致的不良影响,以及对心脏造成的威胁[8]。本次研究结果显示,两组在术后感染发生率、术中体温、术后24 h炎性因子水平方面比较,观察组均具有明显优势,组间比较,统计学意义均存在,P<0.05。说明,实行术中体温保护护理+常规护理的效果,明显优于单独实施常规护理的效果,并且能改善患者炎性因子水平,严格控制术后感染发生率,减轻患者的痛苦,使患者的体温保持恒定状态。

综上所述,术中体温保护护理+常规护理,应用于结直肠癌手术患者中,利于患者及早获得康复,能切实提高患者的生活质量、生存质量,存在临床应用及推广的价值。