组织集成系统协同行为机理研究

2019-03-01邵李津吴秋明侯晶晶

邵李津 吴秋明 侯晶晶

(1. 福州大学经济与管理学院, 福建福州 350108; 2. 福州墨尔本理工职业学院, 福建福州 350108)

一、前言

如果说,20世纪的工业社会是以分工经济为主要特征的。那么,21世纪的后工业社会将是以集成与协同经济为主要标志。滴滴没有一辆车,却整合了出租车市场;淘宝没有一件货物,却整合了整个零售业;银联没有一家银行,却整合了全部银行;微信没有一家店铺,却成就了很多微商,……这些成了助推当代经济发展的主要力量。很显然,新时代社会组织的发展,需要以集成为手段,以组织集成系统构建为过程,以协同为发展模式,进而实现整合增效的目标。处在这样一个互联互通的时代,组织发展需要以集成为手段,必须能整合与自己相关的一切,这无疑就需要一个开放、整合、创新的组织集成系统,它可以使企业更加柔性化,便于与其他组织进行集成,并可与内外环境做出协同,更加灵活地适应外界的变化。

为了使各类组织集成系统能够顺利获得良好的协同效益,弄清协同的根本性机理就显得尤为重要。

二、文献回顾

国内学者孟庆松等基于系统学,提出了符合系统的协同机理。[1]秦书生研究了现代企业自组织运行的协同机理,提出机理的运行需要有序的系统结构,表现为各系统的相互协调配合。[2]李海婴等分析敏捷企业的协同运行机理,总结与传统工业时代的企业相比敏捷企业具有的特点,探讨协同形成的动因、协同方式及实现形式并构建协同模型。[3]覃刚力等将企业协同看作是企业之间的博弈行为,并利用数学模型对其协同效应进行测度,在此基础上,提出了企业间的协同机理及其协同最优解。[4]李彬结合管理系统理论以及协同理论,在理论的基础上分析了企业管理系统的协同运行机理。[5]鄢飞结合协同学、集成论和系统科学等相关理论总结物流服务供应链特征和形成过程,构建了包含协同形成、成长、运行和演化的物流服务供应链协同机理体系。[6]孙冰等基于协同学的序参量原理以及实地调研,构建了企业自主创新动力系统的协同运行机理。[7]陈丽研究了基于共同价值的多维度组织的协同机理,并构建了概念模型。[8]彭建仿从市场定位和职能定位两个角度对企业与农户之间的协同共生关系进行了系统阐述,并基于两者之间的协同行为分析了两者协同的内在机理及其主要影响因素。[9]刘彦结合组织管理学理论,构建了供应链节点间企业组织协同机理,并详细阐述了供应链节点间企业组织协同机理建立的动机性因素、理论和实践意义及协同实现的过程。[10]舒辉等基于集成视角分析农产品物流系统协同动因并构建协同机理。[11]李永周等基于协同理论的序参量和自组织原理,从科技、市场、文化三个驱动要素出发探索高校产学研的协同机理与合作机制。[12]张素平等结合演化理论与资源基础观探索了核心技术与互补资产整合的协同机理。[13]孙金秀等分析了我国现代流通业与先进制造业协同含义、特点、发展历程,并从动力、传导、保障、评价机制出发探索了协同机理。[14]张夏恒等基于物种、地理空间等五个不同视角研究跨境电子商务与物流之间的协同机理。[15]陆鹏飞等分析了工业企业集群品牌生态系统内涵、特征和动因,建立了企业间工业产业集群品牌生态系统的协同机理并从管理、创新、整合和保障四个方面完善了协同的运行机制。[16]程强等基于自组织理论,研究了产学研协同创新的协同演化机理。[17]李玥基于资源基础理论,构建组织间协同机理,并详细阐述了机理的优势。[18]

鉴于以上文献分析可以看出,较多学者从企业系统、产业系统等角度分析其协同机理,但较少学者从组织系统或组织集成的角度研究协同机理。

三、组织集成系统及其协同概念的界定

(一)组织集成系统的概念

无论是宏观、中观还是微观层面的集成系统,它的建立归根结底落脚于集成单元——“组织”的整合。可见,组织集成系统是集成系统最基本的单元,是保证大规模集成系统成功的基础和前提。因此,本文将组织集成系统定义如下:

为了实现一系列的目标集,人与人、人与组织、组织与组织相互发生作用,把具有不同功能的组织要素集成为一个多主体或多组织系统的有机集合体,称为组织集成系统(Orgnization Integrated System,OIS),也是一种社会集成系统。

(二)组织集成系统协同的概念

关于组织系统方面的协同概念,国内外学者均未形成统一的共识。国内学者刘彦认为组织协同是指围绕提高企业或企业间协同竞争优势,而采取的一系列的组织行为,通过特定的规律或者制度,实现企业或企业间的跨组织职能的协调与协作,并最终实现企业整体的一种过程。[19]王姣认为组织间信息系统协同就是组织间信息系统在演化过程中内部各组成要素、各子系统协调运作呈现出协同效应,产生协同作用的现象。[20]李玥将组织间协同定义为两个或两个以上相互独立的组织间的一种以获得协同增效为主要目的,具有目标一致、资源共享、信息互通、决策共制特点的合作关系。[21]国外学者中最早把协同引入组织管理的学者是美国的H·伊戈尔·安索夫,他认为所谓组织协同就是组织中各业务单元通过相互协作,使得合作后的组织整体价值大于各业务单元价值的简单加总之和。Ahvd Ven等认为,组织协同是将组织内不同部分进行整合和关联来完成一系列合作任务。[22]由此可见,关于组织协同内涵方面的研究,国内学者有部分涉及到多组织或组织间的协同内涵,而国外学者则主要是集中在单个组织系统、供应链等方面的协同内涵。

本文将协同论、系统论以及集成思想引入组织集成系统协同的研究中,得到了组织集成系统协同的概念。组织集成系统协同(Orgnizational Integration System,OIS)就是为了获得协同效应,实现系统目标、协同要素以及各子系统以一种非线性关系和一定的结构方式相互作用、协调配合,达到内在心理一致性与外在行为有序性的一种合作状态,产生协同作用的现象。

四、组织集成系统协同动因

协同,是集成管理的重要内容。科学合理的组织设计可以为协同和集成提供前提。各项资源包括人、财、物、文化能通过集成而有机地结合在一起,在行为上能表现出有序性,在心理上表现出一致性,那么协同就是有效的。因此,可以把集成看成是各种协同要素的整合活动,而集成的基本思想就是整合增效,这正是协同所需要的,各行为主体所期望的,也是他们需要协同的动机所在。将“人”“组织”作为协同行为集成管理的基本整合要素,使得这些要素间的整合在组织中产生1+1>2的效果,达到各行为主体之间的绩优集成,即功能或效益的非线性增长,实现协同效应。[23]通过以上分析可以看出,协同的本质是集成。换句话说,协同是过程,集成是方式,众赢是目标。本文将从集成论的视角对组织集成系统协同动因进行分析,主要有以下五个方面:

(一)形成协同资本,增加竞争筹码

当今社会,经济与科技发展迅速,面临着各种各样的问题,一己之力已经很难应对发展中遇到的各种挑战,更不用说实现远大目标。因此,抱团发展便成为各类组织系统最常使用的方式之一,大的层面有“上合组织”“一带一路”等,小的层面有企业联盟等。这些无不说明了一点,组织集成系统是当今世界最常见的一种组织形式,它通过运用“不求所有,但求所用”的集成思想,对系统内外的各类资源重新整合,优化配置,提高利用率,实现资源共享与互补,即达到协同状态,进而形成了一种新的资本形态,即协同资本。它的形成可以进一步增加竞争筹码,为实现协同目标提供有力的保证。

(二)降低成本,获得优势

成本居高不下的问题一直困扰着各类组织系统,在很大程度上阻碍了发展。然而,科斯认为交易费用是成本的重要组成。首先,通过集成形成组织系统,可以使外部交易内部化,降低交易费用,进而节约成本;其次,组织集成系统形成后,各行为主体通过内外协同,进行分工协作、优势互补,进一步降低了实现目标的成本;再次,通过集成与协同,产生了规模经济效应与范围经济效应,这两个效应使得各行为主体实现个体目标的成本比单独行动所付出的成本要低。鉴于以上分析,可知集成与协同有利于组织集成系统降低成本,获得优势。

(三)整合各方能力,形成核心竞争力

Prahalad and Hamel认为企业本质上是“能力(competence)”的集合体,企业的核心能力能够帮助企业获取竞争优势。[24]在竞争白热化的市场,单打独斗难以形成强有力的核心竞争力,只有整合各方志同道合的人士,进行统筹协调,形成合力,才有可能在市场上拥有一席之地。因此,各行为主体可以通过协同,运用集成,形成优势互补,相互借助核心能力,把各自必要的核心能力和资源进行保留并整合,去除多余的部分,强强联手,轻装上阵,进而形成强大的核心竞争力。

(四)协同作战,取得速度效应

时间就是金钱。在现代的商战中,比的就是速度,争的就是时间,占的就是先机。因此,个人或组织系统通过集成形成组织集成系统,利用集成系统内部的分工与协作进行优势互补、协同作战,则大大地提高了工作效率,缩短了各个环节的周期,节约了大量的时间,获得先机,迅速占领市场,获得了速度效应。

(五)凝心聚“物”,产生聚合效应

组织集成系统比单个的组织系统对各类优质资源的吸引力更强,容易形成资源协同,为实现协同行为提供资源保证,进而产生所谓的协同资源聚合效应。聚合效应一旦形成,可以解决人才、资本、技术等方面的短缺问题,迅速提升其综合实力。

根据集成论中的集成力模型,探索组织集成系统对协同要素的吸引力,如下:

其中:F表示组织集成系统与协同要素之间的集成内力,也是系统对要素的吸引力;E表示环境参数;Q表示组织集成系统的综合质量;q表示各协同要素的质量;d表示两者之间的心理距离;t表示时间参数。

假设:通过集成与协同而成的组织集成系统所表现出的综合质量不会低于各个组织系统(行为主体)的个体质量之和,即

则在环境参数E和心理距离d不变的情况下,

即组织集成系统比单个组织系统(行为主体)对协同要素的吸引力更强,更容易吸引到其他优质的协同要素的加入,进而形成聚合效应,有效实现协同。

综上所述,通过运用集成论对组织集成系统协同动因进行合理分析,可知因需而协同,因集而协同。也就是说,在当今的社会,要想发展,就需要协同;要想实现协同,就得运用集成。协同论指出,各协同要素之间是一种非线性的关系,组织集成系统以“突变”的方式从无序转向有序,因此,各组织系统之间的有效协同行为,彼此之间不断的交互与合作,会产生协同进化效应,能够推动协同发展的非线性涌现,进而实现可持续发展和跨越式发展。

五、组织集成系统协同形成机理

组织集成系统协同是一个过程,是在发展过程中表现出来的一种自组织现象。组织集成系统的协同形成机理即人与人、人与组织、组织与组织所组成的各类组织集成系统中协同行为形成过程的规律和原理。

(一)组织集成系统协同行为过程规律

Wangner & Hollenbeck提出一般行为过程规律模型。[25]该模型作为被广泛认可的一般原理,具有很大的适用性和启发性。从组织行为学的角度来看,组织之间的协同与匹配,归根到底,仍然是人的协同与匹配。因此,组织集成系统行为过程可以借鉴个体协同行为过程来进行阐述,它的协同行为过程符合及遵循一般行为过程规律。于是,本文在此基础上,探讨组织集成系统协同行为规律。

组织集成系统协同行为过程将经过协同行为愿望、协同努力付出、协同效应产生、协同经济取得等四个阶段,它们构成一个行为的周期。这四个阶段的行为结果,受到各种因素的影响。本文将OIS协同行为过程及其影响因素之间的关系,用下列模型进行描述,如图1所示。

图1 组织集成系统协同行为规律模型

根据图1可以看出,各协同主体在内在利益需求和外在风险共担、资源互补等诉求的驱动下,产生了协同动机,但动机的存在并不代表协同行为的完成,还需要协同效价与协同手段来共同促进协同愿望的形成;有了协同愿望的基础,协同各方对共同目标达成高概率的认知一致性并付诸努力;仅仅努力还不够,协同各方需要对协同目标有清晰与准确的认识,与此同时,还需要有相当的能力匹配目标的达成,才有可能产生协同效应。协同效应的取得是各协同主体个人目标实现的前提,进而强化了协同期望,这会直接影响下一次协同的积极性。此时,组织集成系统外在行为由无序转化为有序,心理达成一致性,达到协同状态。各协同主体会根据自己和合作伙伴的付出与所得进行比较,同时对系统的利益分配机制进行评估,进而判断是否公平。当感到公平时,就会强化对协同路径的认知,使各方更愿意采用本次的协同手段进入下一轮的协同。协同效应的取得与结果的公平,促使协同经济的产生,实现了协同的共同目标,且满足了个体的需求,各方均获得满意,这就增强了各方对协同重要性的认同,进而强化了协同效价,有助于下一轮协同的开始。

(二)组织集成系统协同行为阶段及特征

根据现代系统科学学的观点,事物的发展总是呈波浪式地向前、螺旋式地上升,因而系统目标的实现不可能一蹴而就,它必须经历一个协同旋进的过程,一步一步实现。这也正说明,一个系统的发展是分阶段进行的,不同的阶段有着不同的目标,每一个阶段都存在着不同的演化状况。组织集成系统协同行为阶段是一个从无序到有序的过程,基于系统发展的阶段性原理,结合组织集成系统协同行为规律模型,本文将OIS的协同行为过程分成四个阶段,即协同愿望形成阶段、协同努力付出阶段、协同效应产生阶段以及集成经济取得阶段。

1. 协同愿望形成阶段与特征

组织集成系统协同的第一个阶段为协同愿望形成阶段,也可称为思想协同阶段,它是协同的基础阶段。在这个阶段主要受协同效价和协同手段的影响。行为源于动机,组织集成系统协同行为的本质是一种基于竞争与合作的资源要素匹配过程和价值创造活动,并以此获得协同剩余。各主体产生协同行为的原因有:第一,竞争压力迫使它们寻求合作,获得互补性资产,进而提升竞争力;第二,要实现目标,凭一己之力,无法完成;第三,要实现目标,成本太高,影响了最终的绩效。鉴于以上原因,各主体为了实现目标且成本最低,对协同产生了需求,也就有了协同动机。在协同动机的驱动下,各主体开始寻找合作伙伴,并衡量协同目标对于满足各自需要的价值,也就是所谓的协同效价,这是形成协同愿望的条件之一。各主体对实现协同行为目标的手段或路径的认知达成一致,这是形成协同愿望的又一重要条件。因此,在各主体的协同效价一致与协同手段一致的情况下,他们之间产生了合作的意愿,即协同愿望,这为他们之间达成内在心理的一致性奠定了基础。外在的协同环境(E)也将在一定程度上影响着协同愿望的形成,它与协同愿望的形成呈正相关关系。该阶段的特征表现如表1。

表1 协同愿望形成阶段特征

2. 协同努力付出阶段与特征

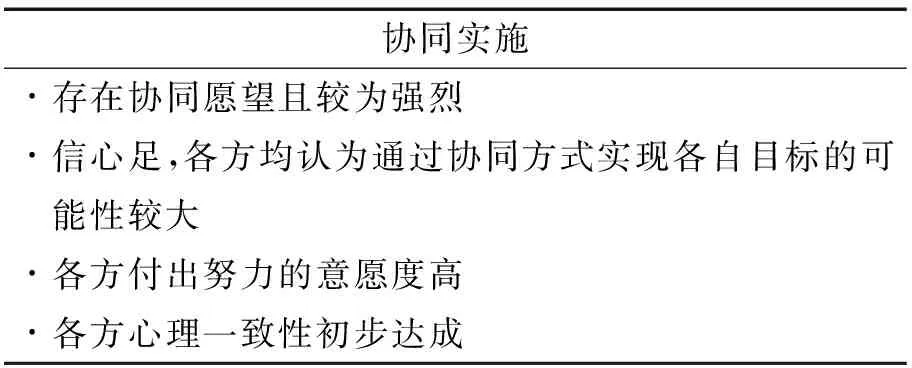

协同努力付出阶段,也称为协同实施阶段,是协同愿望与期望共同作用的结果,即协同愿望和期望决定各主体是否付出努力以及努力的程度。美国心理学家弗鲁姆(V·H·Vronm)1960年代提出的期望理论,其公式为:激发力量(M)=目标效价(E)×期望值(V),这就是说,目标效价和期望值乘积越大,激发积极性的力量也就越大,这恰好解释了协同努力付出阶段的行为过程。这个阶段的协同意愿常常受到协同主体的质量因素影响,如果协同一方主体有较高的质量(Q),常常对其它主体具备更大的吸引力,对于未来的协同效果有更积极的预期,使得各协同主体更愿意付出努力,进一步达成各主体心理上的一致性。该阶段的特征表现如表2。

表2 协同努力付出阶段特征

3. 协同效应实现阶段与特征

组织集成系统协同的第三个阶段是协同效应实现阶段,协同努力、协同能力以及协同目标共同影响着协同效应的实现。在这一阶段实现的过程中,基于上一阶段的协同努力付出,协同能力与协同目标则显得更为关键。因而,首先各方主体必须对协同目标有清晰与具体的认识,明确各自的分工,进而强化角色知觉, 这样有利于减少界面矛盾,促进协作,实现协同。另一方面,各主体的协同能力直接影响到协同效应的产生效率。协同能力包括思维协同能力、知识技能、交流沟通能力、应变能力、创新能力等,这些都对协同目标的实现有着重要的影响。

在协同能力与协同目标的共同作用下,组织集成系统的整体价值将会大于单个个体的价值之和,形成“1+1>2”的协同效应。当个体或单元组织对协同效应带来的结果表现出满意时,将会强化下次合作时的协同期望,有助于新一轮协同的产生。这个阶段常常受到不同主体之间心理距离(d)的影响,心理距离靠近的主体,趋于在组织中扮演积极的角色,将会产生较多的组织公民行为和组织承诺。很显然,该阶段基本实现内在心理一致性和外在行为有序性。该阶段的特征表现如表3。

表3 协同效应实现阶段特征

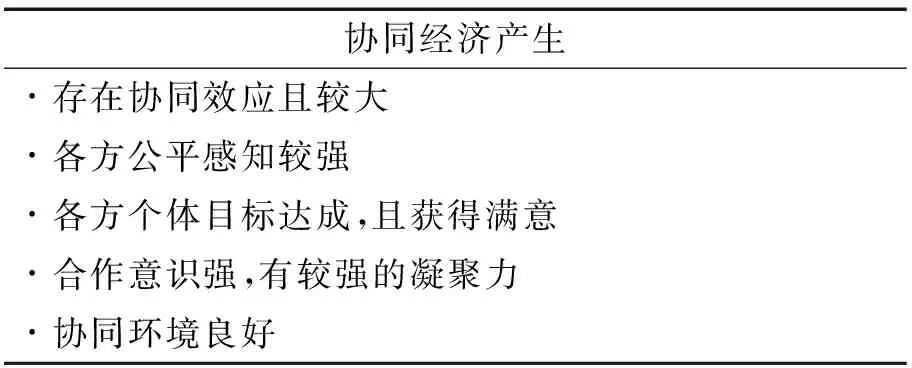

4. 协同经济产生阶段与特征

组织集成系统协同的最后一个阶段是协同经济产生阶段,它受协同效应与协同公平的影响。在协同效应产生之后,各协同主体达到了内在心理一致与外在行为有序。此时,各主体将针对协同付出、协同获得、利益分配机制等进行评估,从而产生公平感知,判断公平与否。当各方认为比较公平时,对协同过程与结果表现为满意,从而促进协同经济的产生。协同经济的取得表示组织集成系统合作目标的实现以及各主体需求的满足。另外,在这个阶段中,公平感知将会促进各方对实现目标的路径的认知程度,即对下一次合作时的协同手段产生强化作用。而集成经济的产生将会强化他们对合作的重要性的认识,即对下一次合作时的协同效价具有强化作用。在这个阶段中,组织集成系统协同主要受到协同公平的影响,也受到外部环境(E)、主体质量(Q)和心理距离(d)的综合影响。该阶段的特征表现如表4。

表4 集成经济产生阶段特征

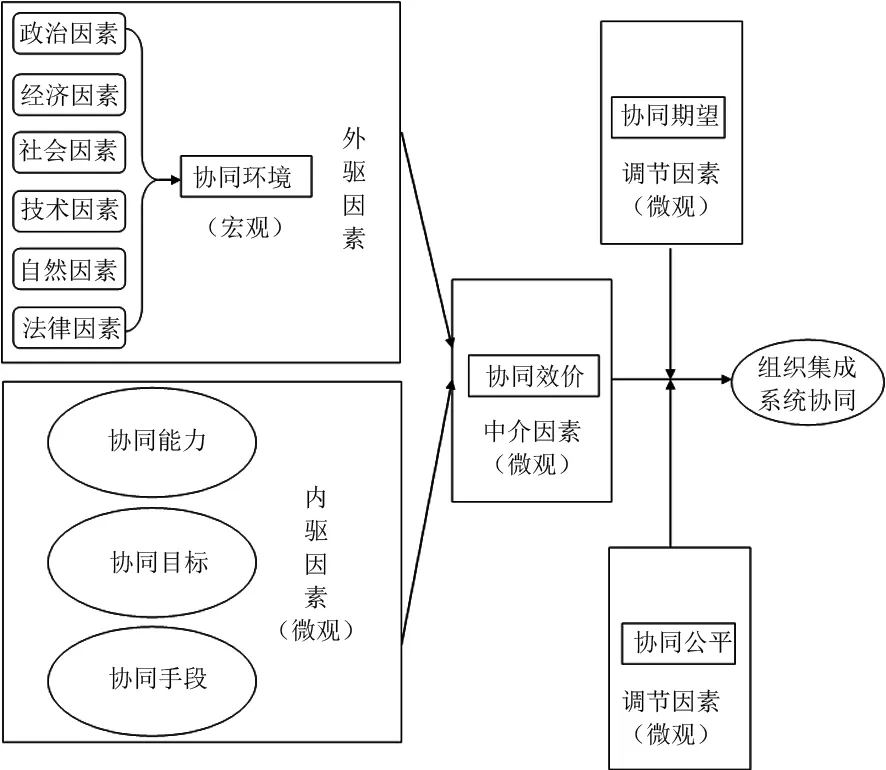

六、组织集成系统协同影响因素

根据组织集成系统协同行为过程规律,把影响组织集成系统协同的因素分为宏观与微观两个层面。宏观层面主要是指外部环境因素,即协同环境;而微观层面主要是根据协同行为过程规律得出的,即协同效价、协同手段、协同期望、协同能力、协同目标和协同公平六个方面。具体见图2影响因素理论模型。

图2 组织集成系统协同影响因素概念结构模型

无论哪种系统,它总是存在于一定的环境之中,并受到影响和支配,同时反过来作用于环境,并在其中实现自己的功能和价值。就协同主体而言,协同环境就是存在于系统周围且与其有着一定关系的各种因素的集合。今天,影响组织绩效的因素已经由内部转到外部,组织绩效不再仅仅由组织自身决定,而是也受到组织外部的因素决定,这些决定组织绩效的外部因素被称之为组织环境。

影响组织集成系统协同的宏观因素,也就是外部因素,即协同环境因素,指的就是由一系列不可控的外部宏观变量组成的集合,它也是组织集成系统协同的外界驱动因素,即外驱因素,促进着协同行为的发生。此外,协同环境具有不可预测性、多维性、开放复杂性。本文将采用PESTEL分析模型又称大环境分析进行宏观因素的分析,它包括六大因素:政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术因素(Technological)、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。

根据组织集成系统协同行为过程规律以及协同行为阶段的分析,影响组织集成系统协同的微观影响因素可以归纳为以下六个方面,即协同效价、协同手段、协同期望、协同能力、协同目标、协同公平,其中内驱因素有协同能力、协同目标以及协同手段;协同效价则为中介因素,它是外驱因素与内驱因素影响组织集成系统协同的桥梁;协同期望与协同公平则为调节因素,对协同效价和组织集成系统协同的关系强度起着调节作用。

七、结语

从理论上说,由两个或两个以上的子系统或独立要素构成的系统都具有协同性,组织集成系统更是这样,它的发生遵循某一特定规律,有其产生和形成的内在机理。当今信息爆炸的世界,科技手段日新月异,大数据、云计算、人工智能、区块链等出现,都为协同提供了良好的基础保障。据此,协同效应的巨大潜能使得各类组织趋之若鹜,争相组团。为了避免协同失败而受损,能够顺利获得良好的协同效益,弄清协同的根本性机理显得尤为重要。明晰组织集成系统的协同机理主要是为了更好地实现协同效应,探索各协同要素之间相互联系、相互作用的行为规律,这对我们未来开展组织系统协同方面的相关研究具有一定的帮助。

注释:

[1] 孟庆松、韩文秀:《复合系统协调度模型研究》,《天津大学学报》2000年第4期。

[2] 秦书生:《现代企业自组织运行机制》,《科学学与科学技术管理》2001年第2期。

[3] 李海婴、周和荣:《敏捷企业协同机理研究》,《中国科技论坛》2004年第3期。

[4] 覃刚力、柴跃庭、杨家本:《企业协同机理研究》,《哈尔滨工业大学学报》2007年第12期。

[5] 李彬:《管理系统的协同机理及方法研究》,硕士学位论文,天津大学,2008年。

[6] 鄢飞:《物流服务供应链的协同机理研究》,博士学位论文,长安大学,2009年。

[7] 孙冰、张敏:《基于序参量的企业自主创新动力系统协同机理研究》,《中国科技论坛》2010年第10期。

[8] 陈丽:《基于共同价值的多维度组织协同机理与方法研究》,博士学位论文,天津大学,2010年。

[9] 彭建仿:《供应链环境下安全农产品供给的协同机理研究——基于龙头企业与农户共生的理论分析》,《财贸经济》2011年第3期。

[10][19] 刘彦:《供应链节点间企业组织协同机制研究》,博士学位论文,吉林大学,2012年。

[11] 舒辉、周熙登:《基于集成视角的农产品物流系统协同机理》,《中国流通经济》2013年第8期。

[12] 李永周、万元:《高校产学研合作的协同机理与运行机制研究》,《中国科技论坛》2014年第10期。

[13] 张素平、许庆瑞、张军:能力演进中核心技术与互补资产协同机理研究》,《科研管理》2014年第11期。

[14] 孙金秀、孙敬水:《现代流通业与先进制造业协同机理研究》,《北京工商大学学报》(社会科学版)2015年第3期。

[15] 张夏恒、郭海玲:《跨境电商与跨境物流协同:机理与路径》,《中国流通经济》2016年第11期。

[16] 陆鹏飞、贺红权:《工业产业集群品牌生态系统协同机理及运行机制研究》,《工业技术经济》2016年第11期。

[17] 程强、石琳娜:《基于自组织理论的产学研协同创新的协同演化机理研究》,《软科学》2016年第4期。

[18][21] 李玥:《基于资源基础理论的组织间协同机理研究》,《西北工业大学学报》(社会科学版) 2017年第4期。

[20] 王姣:《组织间信息系统协同机理及协同度测度研究》,北京:清华大学出版社, 2015年,第57页。

[22] Ahvd Ven,A.L.Delbecg,Koening R.,“Determinants of coordination modes within organizations”,AmericanSociologicalReview,vol.41,no.2(1976),pp.322-338.

[23] 吴秋明、白丽英:《人与组织的绩优集成:从P-O双向匹配到心理距离的影响》,《北京理工大学学报》(社会科学版)2015年第4期。

[24] Prahalad C., Hamel G.,“The core competence of the corporation”,HarvardBusinessReview,vol.68,no.3(1990),pp.275-292.

[25] John A.Wagner III,John R.Hollenbeck,Managementoforganizationalbehavior,London:Prentice-Hall International,1995.