杭州市香积寺塔加固保护案例分析

2019-02-22段虹

段 虹

(杭州市文物保护管理所,浙江 杭州 310002)

石材是世界上使用最古老、应用最广泛的建筑材料,它伴随着人类走过了漫漫历史长河,见证了人类从最原始的社会发展到今天的高度文明。

杭州历史悠久,数千年的璀璨文明为我们留下了许多令人瞩目的石质文物,从石器时代的打磨砍砸石器到历代的石窟造像、经幢石塔、牌坊石桥、石碑石雕和各类古建筑,种类齐全、形式多样、内容丰富,这些石质文物具有极高的史料和艺术价值。

但是,大部分石质文物暴露于自然界中,长期遭受来自生物和微生物、酸雨、可溶盐、水、风、光等多方面自然力的侵蚀,再加上工业化以来的空气污染、酸雨侵蚀,石质文物劣化病变已经成为一个普遍存在而又危害十分严重的问题。只有采取一系列修复措施,石材的劣化病变才能被阻止或者被限制,使其延长石质文物的寿命,传承下去。

杭州香积寺塔作为杭州地区唯一留存的清初佛塔,历经风雨侵蚀,出现了诸多病害,其中塔身及塔刹倾斜、塔体风化、塔身塔檐裂隙、部分塔檐脱落等。为了保护这一文化遗产,2008年和2010年杭州市文物保护管理所分两次实施了香积寺塔修复和加固补强修缮工程。本文具体介绍2010年加固补强修缮工程的实施情况,并将所采用的方法和技术录出。

1 香积寺塔概述

香积寺始建于北宋太平兴国三年(978年),旧名“兴福寺”,大中祥符年间(1008—1016年)赐额“香积”,香积寺遂改今名。清康熙年间香积寺再度兴旺,《湖墅小志》卷一载:“国朝康熙有僧祥文者,卓锡寺中,精严戒律, 神悟圆通,久之拓广寺基, 造毗庐阁,又建寺门前石塔二座, 至今称丛林焉。”《湖墅杂诗》卷上亦有诗云:“钟昏香积冷丛林,听说禅师戒行深。阁建毗庐遭劫火,惟存双刹费重寻。”但文献中都未明及具体修建年代。1991年在测绘石塔时,发现该塔的第二层东面腰檐下题有“慈云”二字,其上款为“大清康熙癸巳季春吉旦,弘法沙门实证鼎建”。康熙癸巳即康熙五十二年(1713年),证实了石塔建于康熙五十二年。1968年10月,香积寺双塔遭破坏,仅存西塔。1986年香积寺塔被杭州市人民政府公布为杭州市市级文物保护单位,1989年被浙江省人民政府公布为浙江省省级文物保护单位。

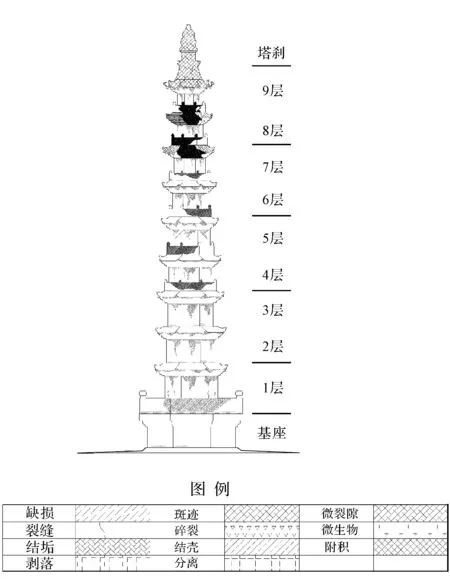

石塔为石质仿木构建筑形式建造的八面九层楼阁式实心塔,高约12 m。见图1。除2层以上的栏杆是用青石外,其余皆由湖石雕凿。石塔塔基为须弥座,基座较高,每层依次由平座、八角形塔身、斗栱、塔檐砌叠而成一整体,以葫芦形宝瓶塔刹收顶。平座外加护栏,塔身及1层栏板用石灰岩雕凿,2层以上栏板用凝灰岩制成。八角形的塔身,转角处均雕出圆形倚柱;每面中间为火焰形壸门,两侧为浮雕佛像或经文,线条流畅;大门上雕门钉、门钹。塔檐雕出飞椽、斗栱,檐面雕筒板瓦垄、勾头滴水等。

图1 香积寺塔全景

石塔是浙江地区清初石塔的代表,是杭州地区唯一留存的清初佛塔,在结构和雕刻上独具特色。其雕刻艺术精良,形象生动逼真,反映了清初佛教雕刻艺术的高度水平。其模仿经幢的一些做法,形制颇为特别,在浙江省亦为少见。石塔雕刻题材多元化、世俗化,在杭州市现存古塔中并不多见,亦反映了多元文化的相互整合和渗透。

2 病害勘察分析

在修复前,首先对石塔的基本信息、价值、保存现状及主要病害进行了认真细致的全面调查、记录,做好拍照、绘制裂隙、残损分布平面简图、文字记录等工作,作为加固补强修缮工程的参考和效果衡量的依据。

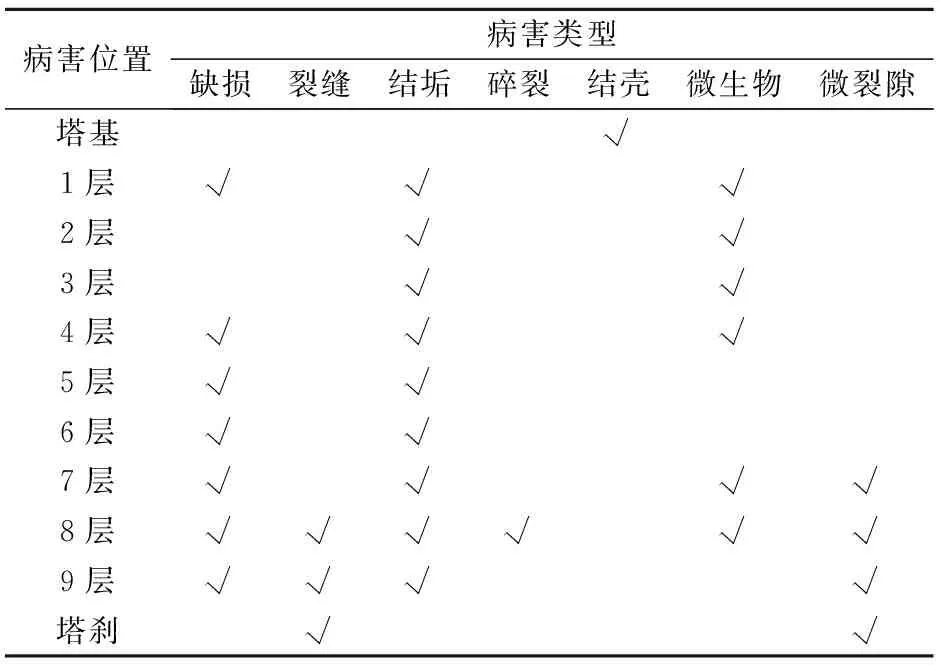

2.1 主要病害

经勘查发现,石塔因受自然环境和人文环境的影响,存在几类主要病害(图2):一是裂隙,因受外力扰动和自然风化等导致塔身通体裂隙,且裂隙不断地延伸、扩大,继而发展成石构件拼缝增宽、部分断裂、缺失;二是表面污染;三是表面风化。主要病害勘察表见表1。

图2 香积寺石塔病害图

病害位置病害类型缺损裂缝结垢碎裂结壳微生物微裂隙塔基√1层√√√2层√√3层√√4层√√√5层√√6层√√7层√√√√8层√√√√√√9层√√√√塔刹√√

2.1.1 裂隙

石塔通体出现众多裂隙,尤其是塔上层部分和各层塔檐多见。裂隙主要是机械裂隙、浅表性裂隙或两种裂隙交切发展的裂隙。

机械裂隙,又称应力裂隙,是指因外力扰动、受力不均、地基沉降、石材自身构造等引起的石质文物开裂现象,一般这类裂隙多深入石材内部,严重时会威胁到石刻的整体稳定,裂隙交切、贯穿会导致石质文物整体断裂与局部脱落。

浅表性裂隙,又称风化裂隙,是指由于自然风化、溶蚀现象导致的沿石材纹理发育,除薄弱夹杂带附近呈条带状分布且较深外,一般比较细小,延伸进入石刻内部较浅,多呈里小外大的V字形裂隙。浅表性裂隙单独发生时对石构件结构影响不大,但大量裂隙交错发生时就对石构件造成破坏性损害。

1) 微裂隙 石塔塔身通体存在纵横交错的微裂隙。

2) 大裂隙 如第9层塔身,北向裂隙长520 mm,裂隙宽3~5 mm,西南向一斜向裂隙长250 mm,裂隙宽3 mm左右,两条裂隙互为贯通。

2.1.2 构件间拼缝变化

石塔塔身和塔檐都是拼合而成,在建造之初未使用黏结材料,受外力扰动,目前拼缝都出现不同程度的变化。

塔身除9层为整石,其余层由东西两块整石拼合而成。拼缝情况较好,仅5层塔身拼缝缝隙增大2~10 mm,其他层拼缝基本没有变化。

塔檐除3层为东南—西北拼合外,其他层都是由南北两块整石拼合而成。各部位拼缝变化不一。如2层东侧增大6~10 mm,3层西北侧增大6 mm,5层东侧增大4~8 mm。更甚者3层塔檐南北出现5 mm 的高差。

塔身、塔檐、平座栏杆、斗栱等构件之间的拼缝变化,轻者仅为缝隙变大,如7层塔檐东南侧拼缝增大15 mm;重者造成构件整体脱落、缺失,7层以上构件缺失尤为严重。

2.1.3 构件断裂

1层塔身西北侧栏板断裂成两块,缝宽5~8 mm;1层塔身东北侧右侧望柱头自V形雕饰断裂为两块,缝宽5 mm;4层塔身南侧壸门下门坎断裂;9层塔身南北向断裂为两块;塔刹覆盆断裂为四段,刹身断裂为三段。

2.1.4 构件缺失

石塔的塔檐石构件出现多处缺失,其中尤以7~9层塔檐以及塔刹较为严重。就9层而言,该层平座栏板东南、南面残留一半,西南面只留地袱,西、西北面已无存,东面及东北面尚存3个望柱头。

2.1.5 表面污染

早期修缮时使用的粘接剂固结物残留在石构件表面,在铲除石构件表面多余胶黏剂时,在石构件表面又留下铲除痕迹。

早期修缮搭建,铁锈腐蚀,塔檐局部有铁锈痕迹。

石塔各层塔身、塔檐交接处生成黑色沉积物,这严重破坏石塔的观感。

石塔表面还生长大量瓦松、杂草、苔藓、地衣等植物。

2.1.6 表面风化

石塔存在着不同程度的风化现象,各层栏板风化程度最重,大部分平座栏板已无存,即使是留存的栏板也是风化酥碱;部分塔身风化,石质表层片状剥落;塔体雕刻渐趋消褪;2层经文和“慈云”匾上的刻文漫漶不清。

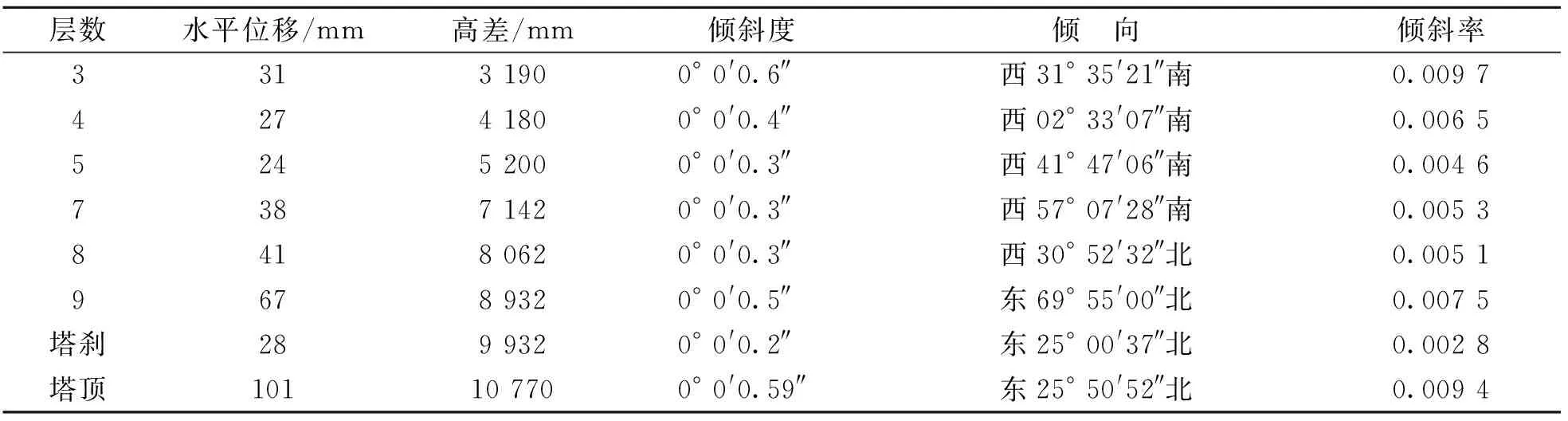

2.1.7 塔体倾斜

根据检测,石塔3层以上出现不规则扭曲,且超过规范规定的4‰允许倾斜率。见表2。

表2 塔体倾斜监测情况

2.2 病害原因

经分析,出现上述病害的原因基本为以下几种:

2.2.1 石材因素

香积寺塔塔身的用材为湖石,属石灰岩,该石材抗风化能力不强,加上选用了部分存在缺陷的材质,是塔体易于风化和开裂的主要原因。

栏板用材为严州青,属凝灰岩,该材质极易风化。新鲜时的颜色呈灰色和浅黄色,风化后变为黄褐色。

2.2.2 物理因素

风雨侵蚀、雷击、长期受不均匀震动,加速了塔体的开裂和拼缝增大。

2007年4月间,因香积寺小学施工所用水泥搅拌车行经香经寺塔,强烈的震动加剧了塔体裂缝加大,造成部分开裂塔构件脱落,而坠落的构件又致使3层和4层塔檐破损开裂。

2.2.3 化学因素

环境污染和酸雨的增多,也加剧了塔体的风化。

石塔所处地区曾为工厂厂区,工业废气、粉尘等大量排放,是造成塔体发黑和形成黑色沉积壳的主要原因。黑色沉积壳的主要构成是石膏(CaSO4·2H2O),其中硫酸根源于大气环境中的酸雨和大气中污染物 SO2。同时石油、煤等燃烧的残留物,大气中的粉尘等污染物不断沉积在灰岩表面,它们和石膏混合在一起就形成了黑色沉积壳。

2.2.4 生物因素

瓦松、杂草、苔藓、地衣等植物的滋生,它们所分泌的有机酸类物质以及长期附积在石材表面的遗存物,对石材表面都具有侵蚀作用,会加剧塔体的风化和开裂。

2.2.5 人为破坏因素

石塔倾斜从勘测结果分析:虽然香积寺塔的土层条件在长期荷载作用下容易引发变形,但目前塔体并未出现明显的不均匀沉降,且沉降率在规范允许范围内,塔基基础条件并非是引发塔体倾斜的最根本原因。塔体的倾斜极有可能是在自然营力和人为破坏等多重原因作用下产生的。文革中,塔体曾被套上铁索用汽车拖拉,东塔即毁于此种破坏。

3 修复与加固保护过程

根据前期调查的结果,分析了塔体保存现状、病害机理,按照文物保护的要求,制订了保护修缮方案,主要采取了表面清洗、表面脱盐、裂隙修复、部分脱落构件复位、协色处理、整体封护等措施,修复与加固相结合。

3.1 清洗处理

石质文物存放于野外,附着、沉积或生成各种生物、沉积物和风化产物,以及以前保护修缮处理的残留物等。这些病害具有加速岩石风化的作用,并妨碍艺术价值的展示。表面清洗的目的是打开石材气孔,恢复石材孔隙的水蒸汽通道;除去其表层有害于基底岩石或妨碍文物展示的物质,为随后的修缮作准备。

此次清洗采用比较保守的基本思路,以物理手法处理为主。为了减少清洗时对石塔本体再次污染,在清洗处理之前,现场先进行了小面积试验,在满足有效、无损、无留存、可控、渐进、可选择的基本要求后,经观察确保效果后才进行大规模操作。

3.1.1 表面清洁

一是除尘。先用软毛刷轻轻去除表面尘土、杂物,然后用高压气体清除深层灰尘。对于风化严重的石构件表面,则采取低压喷雾式离子水清洗石材表面。

二是清理前期修补残留物、生物、微生物病害。对于石材表面的粘接剂固结物残留、苔藓残留物、污泥等,采用鬃毛刷、竹片刀或牛角刀清理手法;对裂隙间的碎屑、积土、植物根茎等则用硬毛刷、细钢丝或铜丝刷、小刀片等工具清洁处理。

3.1.2 表面清洗

在采用机械方法清洁处理后,则开始对塔身做整体清洗。对于植物藻类、灰尘、污渍的清洗,采用高温蒸汽配合塑料毛刷刷洗的方法,该方法引入的水量少,水分容易挥发,能保持石塔干燥,对于石质文物的影响小。同时对苔藓有初步杀灭作用,用这样的方法容易将苔藓去除。对于局部的容易生长苔藓内的区域,为了防止藻类的进一步生长,喷洒一些中型或者稍微偏碱性的季胺盐类除藻剂。

3.2 脱盐处理

排盐不仅可以减少可溶性盐结晶作用对石刻长期保存的影响,而且使孔隙开放,为进一步加固处理做准备。

脱盐采用常规的贴敷吸附法。对于泛碱较重区域,首先进行盐类化学成分分析。然后现场小块试验,试验面积50 mm×50 mm,先用竹刀或者木刀轻轻刮去表面大量的盐结晶,再用湿布轻轻擦去表面残留可见盐结晶。用去离子水浸泡纸浆,然后将纸浆覆于石头所选区域上。外面用保鲜膜覆盖以降低其干燥速度,待纸浆完全干燥后将其取下,将10 g干燥纸用30 g去离子水浸泡后测出该溶液可溶盐离子浓度。多次重复上述湿覆和干燥过程,待纸浆萃取液的可溶盐离子浓度降至千分之一以下,则可视为可溶盐清洗完成。

3.3 裂隙修复处理

此次修缮主要针对2~7层塔檐和9层塔身的裂隙。

3.3.1 微裂隙嵌缝

由于塔身通体存在纵横交错的微裂隙,因此对微裂隙嵌缝,不仅可以防止雨水渗入,而且为石塔整体封护打好基础。见图3。

微裂隙缝隙过细,修缮时采用灌注型水硬石灰嵌缝。对微裂隙嵌缝,可以防止雨水渗入,为石塔整体封护打好基础。

图3 微裂隙嵌缝

3.3.2 砌筑缝灌浆

石塔每个石构件之间原用糯米石灰浆铺垫找平,因此修缮时仍选择灌注糯米石灰浆。见图4。

图4 砌筑缝灌浆

3.3.3 裂隙灌浆

裂隙灌浆前,先进行嵌缝。嵌缝前先将清洁后的裂隙再用有机溶剂擦洗一次,确保嵌缝材料与裂隙石质胶结密实。然后用竹刀或手术刀填补环氧胶泥(XH111A与XH111B以2∶1比例混均匀)嵌入裂隙内部,表面用水硬石灰封缝;并在适当部位留有灌浆口。嵌缝时嵌缝材料封堵裂隙做到密实平整,不污染石构件表面,确保灌浆时不漏浆。嵌缝后的裂隙保养2~3 d,确保嵌缝材料彻底凝结。

为了防止因漏浆造成石构件表面污染,在裂隙灌浆前还进行了防漏检测,采用注入有机溶剂的方法。此方法一可以观察溶剂有无渗漏情况;二可以根据溶剂注入量大小,推算裂隙空间大小、灌浆料用量多少;三可以从裂隙渗出的溶剂的速度、容量,了解灌浆料在裂隙中的流向与深度。

本次灌浆使用的材料是环氧树脂(XH160A与XH160B),使用比例是10∶3。灌浆材料渗透性能好,在小试时曾采用压力灌浆,效果不甚理想,后改用常压分步灌浆。在裂隙处设立多处灌浆孔,孔距为 150~200 mm,保证每次灌浆高度不超过100 mm。分步灌浆时保证时间间隔在24 h以上,每次灌浆都在前一次浆液完全固化后进行。见图5。

图5 裂隙灌浆

3.3.4 灌浆缝表面的后处理

灌浆后保养数日,将裂隙凹口填补水硬石灰一类无机材料,其固化后的主要成分为碳酸钙,这与经幢的灰岩成分是一样的。使用水硬石灰的目的主要是保护内部的环氧树脂不受阳光和雨水侵蚀,减轻环氧树脂的老化,然后对缝口作旧处理,和灰岩达到外观协调。

3.4 部分脱落构件复位修复

对石塔脱落的小块构件进行实施复位粘接加固,选择的胶黏剂与石材的匹配,有良好的粘接力,把粘接对石构件的影响降到最低,做到最小干预。

对塔顶、9层塔檐塔身、7层塔檐小块脱落石构件的粘接加固:找到其相应的脱落位置,用进口环氧树脂XH160A(双酚 A-环氧氯丙烷树脂)与 XH160B 以 10∶3 比例混合液或涂刷BYN602B 硅酮胶,在石构件上标识出粘接区域,分别在石构件表面和待粘接的石构件表面均匀涂上环氧树脂,将待粘接石构件粘接面贴在另一石构件相应粘接位置,外侧依靠支顶装置固定石构件,确保在环氧树脂固化前石构件不松动、不移动位置。待 24 h后环氧树脂完全固化后去除支顶装置。

对塔顶、9层塔檐塔身、7层塔檐大块脱落岩石的粘接锚固复位:找到其相应的脱落位置,在断截面中心部位打两个对孔,用 12 号不锈钢筋平穿锚固,再用进口环氧树脂XH160A(双酚 A-环氧氯丙烷树脂)与 XH160B 以 10∶3 比例混合液或涂刷BYN602B 硅酮胶,在石构件上标识出粘接区域,分别在石构件表面和待粘接石构件表面均匀涂上环氧树脂。将待粘接石构件表面贴在另一石构件相应位置,外侧依靠支顶装置固定岩石,确保在环氧树脂固化前石构件不松动、不移动位置。然后在复位构件的上下各面用两个“U” 字形钢钉加固。待 24 h后环氧树脂完全固化后去除支顶装置。见图6。

图6 脱落构件复位修复

3.5 协色处理

石塔进行补配、微裂隙嵌缝、灌浆缝嵌缝后,修缮材料的色泽与石塔原构件有差别,因此对处理的部位都做了协色处理,达到“远看是一致,近看有区别”的效果。

3.6 整体封护

石塔修缮完成后,作了整体封护。首先在莲花座与第1层塔身间的水平构件缝内灌注糯米石灰浆,使之形成隔离层,阻止地下水毛细管作用侵蚀石构件;而后从塔顶开始喷涂封护剂直至第1层(包括莲花座及第1层栏杆),石塔表面形成雨水隔离层,防止酸雨侵蚀。

4 修缮工程中材料的选择

本工程在前期系统试验及比对基础上,采用了一批易操作、无损害、无污染且较为成熟的保护材料,这些材料在不可移动文物的保护和加固领域应用得比较广泛,从最终效果看,也达到了预期的目标。

4.1 水硬石灰(NHL)

水硬石灰为传统的粘接材料,因其机械强度高、硬结速度快、柔性和施工性好、粘性好有很强的附着力、具有较高的防水性、有很好的自我修复性、有很好的抗冻性和抗盐性,多用于石质文物粘结、修复保护等。

此次选用的特制水硬石灰,在应用中发现水硬石灰附着力强,不挂浆,易清洗,不龟裂,表面硬化固化速度快,非常适合现场操作施工,是石刻封缝的较好材料。

4.2 环氧树脂

此次修缮使用的环氧树脂主要成分为XH160A、XH160B,杭州梵天寺经幢科技保护工程也采用此材料。它具有透明度高、渗透性好、粘接强度高,固化后胶层收缩率小,对大气、潮湿、细菌等的作用有很强的抵抗力、耐化学介质性好,易于改性,操作工艺简便等优点。

4.3 糯米石灰浆

糯米石灰浆为中国传统灰浆工艺,耐久性好,自身强度和粘接强度高,韧性强,防渗性能好。特制糯米石灰浆在全程使用中既有效阻止了加固剂在构件之间的流挂、漏浆,又使石构件粘连牢固,起到结构稳定的作用。

4.4 S-130氟硅型多功能养护剂

此次修缮使用的封护剂为有机氟和有机硅化合物,其特点是渗透性强、深层次强化石材结构、降低吸水率,高效防水、防油、防污、防风化,有效抑制水分从石材底部向上渗透、抗紫外线耐候性好。

5 结 语

1)本次修缮工程加固效果理想。通过对通体裂隙进行灌浆加固,提升了塔体结构稳定性;通过修复局部脱落,恢复了古塔的原始风貌。见图7、图8。

图7 处理前、后第9层北向

图8 处理前、后的塔顶东向

2)本次修缮工程所采用的修缮工艺和修复材料,可以为以后类似文物建筑的修复与加固提供参考,也为今后类似文物建筑的修复提供了案例和经验。