不同全子宫切除术式对子宫肌瘤患者术后尿动力学的影响▲

2019-02-19熊春秋黄飞凤张明铭

白 华 熊春秋 黄 宁 黄飞凤 马 刚 张明铭

(广西壮族自治区妇幼保健院妇一科,南宁市 530003,电子邮箱:xiongchunqiu88@aliyun.com)

近年来,我国子宫肿瘤发病率呈逐年上升趋势,导致全子宫切除术比率也明显上升。目前,全子宫切除手术包括传统的经腹全子宫切除术、经腹筋膜内全子宫切除术、经阴道全子宫切除术。关于不同术式对患者术后尿动力学的影响尚未形成统一意见。本文比较不同全子宫切除术式对子宫肌瘤患者术后尿动力学的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取我院2012年6月至2016年5月间收治的拟接受全子宫切除术的180例子宫肌瘤患者为研究对象。纳入标准:年龄小于60岁;患者均无生育要求;术中未切除卵巢;术后病理检查结果证实为子宫肌瘤。排除标准:子宫恶性病变;伴有传染病活动期或严重全身性疾病;合并血液系统疾病者;术前有排尿异常病史;有手术禁忌证者;既往曾接受过盆底功能锻炼、盆底康复治疗。采用随机数字表法将180例患者分为A、B、C组,每组60例。A组年龄38~60(46.23±6.81)岁,浆膜下肌瘤13例、肌壁间肌瘤39、黏膜下肌瘤8例。B组年龄35~59(46.62±7.11)岁,浆膜下肌瘤10例、肌壁间肌瘤41、黏膜下肌瘤9例;C组年龄39~60(47.25±6.42)岁,浆膜下肌瘤13例、肌壁间肌瘤39、黏膜下肌瘤8例。3组患者年龄、疾病类型、肌瘤大小比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 手术方法

1.2.1 A组 :按传统方法行经腹全子宫全切术。全身麻醉后,取下腹正中切口,逐层剥离肌肉及皮下组织,然后采用止血钳夹断韧带,并将子宫膀胱腹膜反折切开,游离子宫后切除,术毕缝合断端及腹膜。

1.2.2 B组:接受经腹筋膜内全子宫切除术。全身麻醉后,取下腹正中切口,切开皮下组织与筋膜,分离肌束,切断圆韧带,沿着子宫两侧打开阔韧带前、后叶与膀胱腹膜反折,分离膀胱筋膜与子宫颈筋膜间的疏松组织,推开膀胱腹膜返折,显露部分宫颈及子宫动静脉,缝扎子宫动脉上行支。在子宫血管峡部结扎部位稍高处,紧贴子宫侧壁,做环形切口,切开宫颈鞘,深约3~5 mm,用钳夹分离宫颈筋膜至宫颈外口鳞状上皮交界区,与内口筋膜缘结合,环形切除子宫,术毕缝合断端及腹膜。常规留置导尿管,术后抗感染治疗。

1.2.3 C组:接受经阴道全子宫切除术。采用硬膜外麻醉后,患者取膀胱截石位,导尿管排尽患者尿液,在子宫颈阴道交接黏膜处注射稀释后的肾上腺素生理盐水 20 mL,环切穹窿黏膜至宫颈筋膜,充分分离膀胱宫颈间隙和阴道直肠间隙,对子宫主韧带以及骶韧带、子宫动静脉、附件以及圆韧带等进行钳夹、切断以及缝扎操作,将子宫从阴道取出。取出子宫后,使用微乔线缝合阴道断端,将油砂卷置入阴道进行压迫,术后 24 h取出。常规留置导尿管,术后抗感染治疗。

1.3 观察指标 分别于术前及术后3个月,采用盆底功能诊治仪(法国PHENIX USB 4型及USB 8型)测定患者尿流动力学指标,包括最大尿流率、平均尿流率。观察术后3个月、6个月时有无压力性尿失禁:向患者膀胱内注入适量生理盐水,2 min后嘱患者做咳嗽、喷嚏、大笑等动作,腹压增加时观察是否存在漏尿。如出现漏尿则为压力性尿失禁。

1.4 统计学分析 应用SPSS 21.0统计学软件对数据进行分析。计量资料以(x±s)表示,多组间比较采用单因素方差分析。计数资料以例数或百分比表示,组间比较采用χ2检验或确切概率法。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 3组患者压力性尿失禁发生率比较 术后3个月,3组患者压力性尿失禁发生率差异有统计学意义(P<0.05),其中B组患者的压力性尿失禁发生率低于C组(P<0.05);其他组间发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。术后6个月时,3组患者压力性尿失禁发生率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表1。

表1 3组患者术后压力性尿失禁发生率比较[n(%)]

注:与B组比较,*P<0.05。

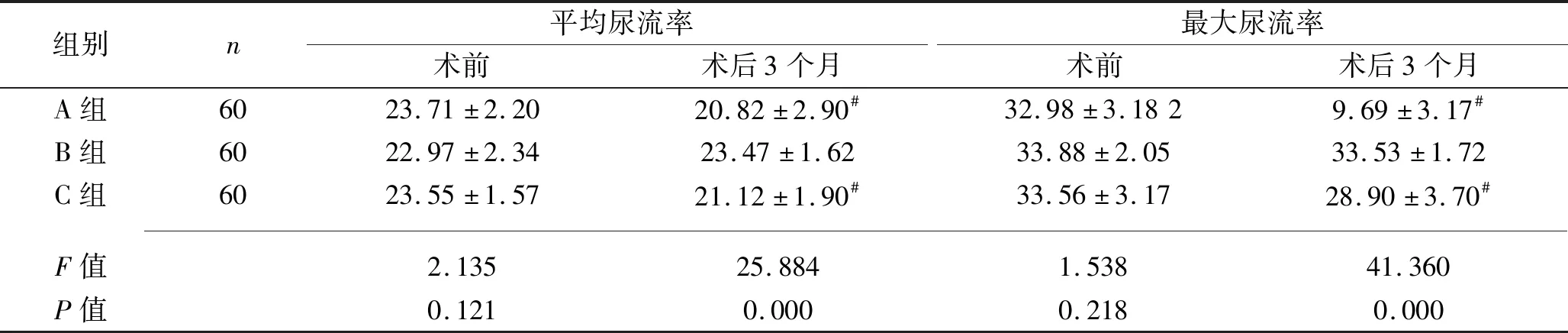

2.2 3组患者平均尿流率、最大尿流率比较 术前,3组患者的平均尿流率、最大尿流率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);术后3个月,3组患者的平均尿流率、最大尿流率差异有统计学意义(P<0.05),其中B组平均尿流率、最大尿流率均大于A组、C组(P<0.05);A组与C组的平均尿流率、最大尿流率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表2。

表2 3组患者手术前后平均尿流率、最大尿流率比较(x±s)

注:与B组比较,#P<0.05。

3 讨 论

子宫肌瘤是育龄妇女生殖器官最常见的一种良性肿瘤,其发病率为25%~30%[1-2]。临床观察发现,全子宫切除术后部分患者会并发盆底功能障碍,严重影响患者的生存质量[3]。女性盆底是一个整体,每一部分的肌肉、韧带、神经和器官各具功能,而各器官之间又相互关联,互为一体[4-5]。全子宫切除手术改变了盆底整体结构和生理状态,并且手术会损伤局部结缔组织筋膜、肌肉、韧带、血管等,导致供血、营养障碍从而影响盆底功能,引发盆底功能障碍[6]。尿动力学检查是通过流体力学原理,对尿路各部位的阻力及尿液流速进行测定,进而了解膀胱功能及尿路梗阻情况,被认为是盆底器官脱垂和尿失禁最有效的辅助检查手段之一[7-8]。

全子宫切除后引起尿流动力学改变主要有以下几方面的原因:(1)手术损伤盆底神经丛,导致神经性膀胱麻痹,从而引起膀胱麻痹尿潴留[9]。(2)手术切除了子宫、部分阴道和大部分的宫旁组织,使膀胱失去支撑而后屈,并向骶骨窝过度伸张,膀胱活动度增大,尿液积聚于膀胱不易排出,致使排尿动力增大[10]。本研究观察了不同术式行全子宫切除对患者尿动力学的影响,结果发现,术后3个月,B组患者的压力性尿失禁发生率低于C组(P<0.05);术后6个月时,3组患者的压力性尿失禁发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。术后3个月,B组患者的平均尿流率、最大尿流率均大于A组、C组(P<0.05);A组与C组的平均尿流率、最大尿流率差异均无统计学意义(均P>0.05)。这说明经腹筋膜内全子宫切除术较其他两种术式对患者术后尿失禁发生率及尿动力学的影响更小[11]。其原因可能是:(1)经腹筋膜内全子宫切除术是一种新型的医学微创技术,整个手术过程基本都是在筋膜内操作,同时保留了子宫动脉的上行支和其周围浆膜层肌、平滑肌,并且在术后形成新的“宫颈”和“小子宫”[12],防止相关器官解剖位置移位。(2)和传统的经腹子宫切除术及经阴道子宫切除术相比,筋膜内子宫切除术既可以切除子宫病变,减少残端癌发生的风险,又能最大限度地保留子宫的主韧带、骶韧带和部分宫颈组织,避免盆底脏器解剖位置的改变,保持卵巢血供,从而保留盆底、阴道的完整性,防止阴道及盆底脏器脱垂[13]。(3)该术式操作简单,创伤小,手术时间短,可减少对周围脏器损伤,降低术后并发症发生率,术后形成的假宫颈、假子宫还可提高患者的性生活质量[14-15]。

综上所述,采用经腹筋膜内全子宫切除术对患者术后尿流动力学的影响较小。对子宫肌瘤患者行全子宫切除时,应该根据患者病情制定相应的手术方式,并充分考虑预后,保证患者术后盆底功能及生活质量。