四元联系数在土槐菝葜汤治疗血热型银屑病疗效研究中的应用

2019-01-21许逊哲茹意蒯仂华亮魏冬慧吴人杰王一花李欣李斌赵克勤

许逊哲 ,茹意 ,蒯仂 ,华亮 ,魏冬慧 ,吴人杰 ,王一花 ,李欣 ,李斌 ,赵克勤

(1.上海市中医药研究院皮肤病研究所,上海201203;2.上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院,上海 200437;3.上海中医药大学,上海 201203;4.诸暨市联系数学研究所,浙江诸暨 311811)

寻常型银屑病是多种因素介导的慢性皮肤顽 疾之一,各类临床方剂疗效多见报道。土槐菝葜汤在治疗血热型银屑病具有显著临床疗效,李天举等[1]通过研究其对外周血肿瘤坏死因子(TNF)-α、白细胞介素(IL)-8水平的影响。发现对68例血热型银屑病患者进行治疗3周疗程后将2组的临床疗效及TNF-α、IL-8水平进行比较。观察组有效率为91.43%,对照组有效率为63.64%,2组有效率比较,差异有统计学意义(P<0.05);观察组血清中TNF-α、IL-8 水平较治疗前明显降低(P<0.05),与对照组治疗后比较,差异有统计学意义(P<0.05)。目前采用的疗效评价方法为较为简单的频数统计法,而利用集对分析法对于方剂进一步数据挖掘,使得土槐菝葜汤评价更加具体与可信。因此,本文就来自李天举等[1]在文献中报导的土槐菝葜汤在治疗血热型银屑病临床研究资料集对分析法再研究,以进一步评价“土槐菝葜汤”治疗血热型银屑病临床疗效优势。

1 资料与方法

1.1 资料来源 68例数据均来源于郑州人民医院皮肤科门诊确诊的寻常型银屑病血热证患者,随机分为观察组35例和和对照组35例。观察组男19例,女16例;年龄18~60岁;病程3个月~35年;银屑病皮损面积严重程度指数(PASI)评分(13.5±4.1);对照组男 17例,女 16例;年龄 18~59岁;病程2个月~30年,PASI评分(13.2±3.9),2组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。诊断标准、纳入标准等参考《土槐治疗血热型银屑病临床研究》[1]。

1.2 治疗方案 对照组给予卡泊三醇软膏(达力士,批号:A54203,爱尔兰利奥制药有限公司),外用,每日早晚各1次,观察组在对照组治疗基础上给予土槐菝葜汤,组方与服法如下:土茯苓30 g、生槐花 15 g、菝葜 30 g、虎杖 15 g、生地黄 15 g、牡丹皮15 g、赤芍 15 g、紫草 15 g、茜草 15 g、白花蛇舌草20 g、丹参 20 g、当归 15 g、白鲜皮 15 g、生甘草 6 g,由郑州人民医院中药房煎药室代煎,每剂药煎为2包,每包200 mL,早晚各1包,疗程均为共6周,治疗前及治疗后第2、4、6周由专门的主治以上职称医师记录皮损改善情况及不良反应。

实验室指标检测与疗效判定标准等参考《土槐治疗血热型银屑病临床研究》[1]。

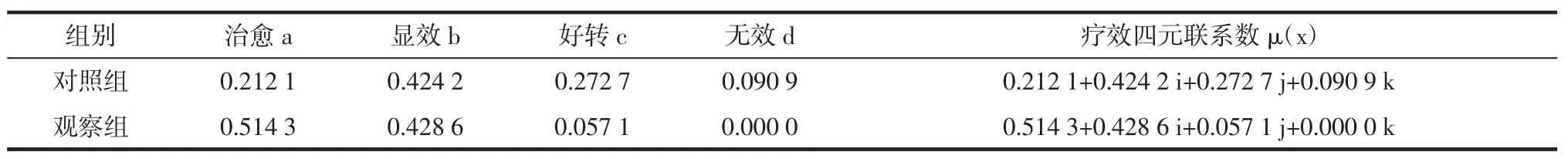

1.3 临床疗效 2组患者临床疗效见表1。

表1 2组患者临床疗效比较 例

1.4 集对分析法[2-5]集对分析法是我国学者赵克勤[6]自1989年提出的不确定性处理方法,至今广泛应用及发展于各领域预测及评估,而其在中医方药评价中具有独特的优势,也进行了初步的运用。根据集对分析方法,应首先建立各类症状经治疗后的疗效联系数,将疗效分为“痊愈”、“显效”、“好转”、“无效”4类,并采用四元联系数μ=a+bi+cj+dk作为疗效评价模型。其中的a、b、c、d分别对应于归一化处理后的痊愈患者数、显效患者数、好转患者数及无效患者数,i在[0,1]区间取值,表示“显效”具有在一定范围内向“痊愈”和向“好转”发展的不确定性;j在[-1,0]区间取值,表示“好转”有向“显效”和“无效”发展的不确定性;k=-1表示无效(或恶化)。其次,查表得到各组的有效态势及排序,同时计算疗效四元联系数的三阶偏正联系数,见表2。

2 结果

第1步,对表1对照组和观察组的疗效进行归一化处理为治愈率、显效率、好转率、无效率,且依次记为a,b,c,d,分别建立2个组的疗效四元联系数,见表3。

第2步,计算μ(对照组)和μ(观察组)的“有效/无效”势 Shi μ(x),x=1:对照组;x=2:观察组,得:

Shi μ1=(0.212 1+0.424 2+0.272 7)/0.090 9=10.001 1

Shi μ2=(0.514 3+0.428 6+0.051 7)/0.000 0=∞(无穷大)

由于10.001 1远远小于无穷大,所以认为观察组的“有效/无效”势远远好于对照组。

第3步,观察μ1和μ2由各自的联系分量构成的系统态势。显然:

在μ1=0.212 1+0.424 2 i+0.272 7 j+0.090 9 k中,有 a1>d1,a1<b1,b1>c1,c1>d1

在μ2=0.514 3+0.428 6 i+0.051 7 j+0.000 0 k中,有 a2>d2,a2>b2,b2>c2,c2>d2

对照表3所示的四元联系数有效态势排序表,可以看出μ2处在同势1级,μ1处在同势15级,μ2比μ1要优先14个态势级。

第4步,计算μ1和μ2各阶偏联系数

前文已对四元联系数的偏联系数计算原理和计算方法作了介绍,这里为简明起见,用表格形式说明μ1与μ2的各阶偏正联系数计算。

由于0.445 8>0.441 3,所以μ2的微观正向发展趋势仍要好于μ1的微观正向发展趋势,也就是说,虽然“土槐菝葜汤”的整体疗效较好,但相对于对照组而言,仍然有进一步提高的趋势;对照组的疗效也存在提高趋势,而“土槐菝葜汤”的整体疗效提高趋势要强于对照组,见表4。

表2 四元联系数的有效态势及排序

表3 2组患者临床疗效的四元联系数

3 讨论

银屑病属于皮肤病一类难以彻底治愈的疾病,利用阶段性治疗效果进行潜在发展趋势的预后研究,其实为银屑病治则治方评价和优化提供可靠的途径。集对分析与联系数的思想内涵,联系数把不同层次上的局部疗效与该病的整体疗效联系起来作出数学表述和层次上的矛盾运动刻画,与中医整体论治观完全一致。从系统的角度看,界定银屑病皮损分类的阶段性治疗结果,将其视作一个开放的环境中的动态系统,该系统中的“痊愈”、“显效”、“好转”、“无效”处在这个系统的四个不同疗效层次的动态变化之中。即“痊愈”原本也处在“显效”的层次上,是在“显效”基础上,经治疗后向痊愈方向提高而来,同理至为“好转”与“无效”。而通过数学语言,即用a/(a+b)刻画“显效”至“痊愈”疗效提高的程度;同理,用b/(b+c)刻画“显效”从“好转”提高而来的程度;用c/(c+d)刻画“好转”从“无效”提高而来的程度。其不确定系数 i、j则分别在[0,1]和[-1,0]区间视不同情况取值,并通过偏联系数计算方法进行消除,使整个疗效系统向痊愈(正方向)的提高测度可以用疗效四元联系数的三阶偏正联系数刻画。根据概念即的,μ>0时为正向(痊愈)趋势,μ<0时为负向(无效)趋势,μ=0时为临界趋势;并根据值的大小作出优劣排序,值大的优于值小的。对“土槐菝葜汤”从而土槐菝葜汤的整体疗效四元联系数分析结果可以得出结论:用“土槐菝葜汤”治疗银屑病的整体疗效是稳定的,且有继续提高疗效的趋势。

表4 μ1与μ2的各阶偏联系数计算及意义

联系数是由我国学者赵克勤[6]提出的非经典统计学方法集对分析中的一种特征函数,理论来源于由集对分析构建的“确定一不确定系统”,其基本原理是将原始信息刻画为确定性信息与不确定性信息的基元系统的数学函数模型的形式,再进一步分析处理,其在处理不确定性信息上别具优势,目前已在系统决策、预测、数据融合、不确定推理评价、医院与卫生统计等很多领域里都己有成功的应用[7-10],而在医学领域也再进行药症相关性、辨证因子、疗效评价、方药选优等初步研究[2-5]。本文主要运用了四元联系数模型系统,用数学公式联系数μ=a+bi+cj+dk来统一地描述随机、模糊等不确定关系,在这个系统中,确定性和不确定性相互联系、相互影响、相互制约、甚至在一定条件下可相互转化,根据这一规律,采用集对分析方法可以对其微观层次确定与不确定关系转化的变化做出分析和判断。由于中医复方方剂机制尚未明确,因此联系数相较于经典统计学方法,其模糊数学方法更加贴合中医药特色[11],其回归系统论研究方法,从集合系统的角度评价中医复方方剂临床疗效,也与以往研究方法[12-13]互证互补,二者双管齐下,兼而有之,从更多的角度验证同一结论的合理性,以期为探讨寻常型银屑病血热证复方疗效评价的数据挖掘开辟新的途径。