莫雷利艺术鉴赏理论与实践

2019-01-15郁火星

郁火星

(东南大学艺术学院,江苏南京210096)

鉴赏(connoisseur*Connoisseur一般译为鉴赏、鉴定,用于确定艺术品的真伪和作者身份,它和欣赏(appreciation)的含义不同,后者多指艺术作品的品味和品评。)方法是西方艺术研究领域出现较早的方法,它和19 世纪欧洲各国艺术博物馆的建立、艺术品市场的不断扩大密切相关。鉴赏方法一般用于确定艺术品的作者,尤其指评估、区分和判断艺术品的品质,推断具体的创作时间和地点。在保存到今天的很多艺术品中,战争、民族迁徙等原因导致了收藏者易主,加之缺少签名、精确的文字记载,因此开展这一研究十分必要,鉴赏方法因而发展成为一种重要的艺术研究方法。在西方艺术博物馆发展的早期,鉴赏方法帮助博物馆确定了大量的艺术品作者,纠正了曾一度被错误鉴定的作品,为进一步开展研究奠定了坚实的基础。同时,它也为有序艺术市场的形成贡献了力量。鉴赏方法同样促进了艺术史研究,事实上,鉴赏家的出现促成了艺术史作为一门学科在 19 世纪下半叶的建立。

乔瓦尼·莫雷利(Giovanni Morelli,1816—1891),意大利政要和鉴赏家,因创立“莫雷利鉴赏法”在艺术研究领域产生影响。莫雷利早年在柏林求学期间结识了博物学家亚历山大·洪堡(Alexander von Humboldt, 1769—1859),艺术史家鲁默尔和柏林博物馆馆长古斯塔夫·瓦根(Gustav Waagen, 1794—1868) 以及艺术商人奥托·莫勒(Otto Mündler, 1811—1870)等人,原本学医的他从此走上了艺术鉴赏的道路。19世纪六七十年代,莫雷利投身于意大利的复兴运动,成了一名国家参议员,其间主持了很多艺术活动,同时利用业余时间研究意大利艺术,作为收藏家活跃于艺术市场。从政治生涯退休后,莫雷利致力于对德国、意大利的博物馆收藏重新进行鉴定,1874—1876年间以伊凡·莱莫利耶夫(Ivan Lermolieff)的笔名发表了针对罗马波各赛画廊作品的论文。此后,连续发表了一系列针对慕尼黑、德累斯顿、柏林博物馆收藏的意大利大师的研究,重新鉴定了博物馆众多艺术作品的作者。其著作主要有《德国画廊中的意大利大师》(Italian Master in German Galleries, 1883),《意大利画家——罗马的波各赛和多利亚画廊》(Italian painters-Borghese and Doria-Pamfili gallery in Rome, 1892),《意大利画家——慕尼黑和德累斯顿画廊》(Italian painters-Galleries of Munich and Dresden,1893)等。

虽然莫雷利并非最早探索鉴赏方法的学者,但鉴赏方法在他那里得到了进一步发展,成为一种行之有效的方法,后人称之为“莫雷利鉴赏法”。莫雷利在很多艺术鉴定中获胜,从而在业界建立起自己的声誉。如德累斯顿画廊原被认为科雷乔(Correggio, 1494—1534)的作品《抹大拉》被他证明是一件17世纪的复制品。同样,该画廊一件原来认定为提香的复制品被证明是乔尔乔涅的真迹。在研究慕尼黑博物馆收藏的意大利大师素描时,四幅被归到达·芬奇名下的作品莫雷利只承认一幅出自大师之手;而归到安德里亚·蒙塔纳(Andrea Mantegna)名下的多幅作品,莫雷利只承认其中的两幅——《站在圣·安德鲁和朗吉罗斯之间的耶稣》和《穆修斯·斯卡沃拉》为真迹。

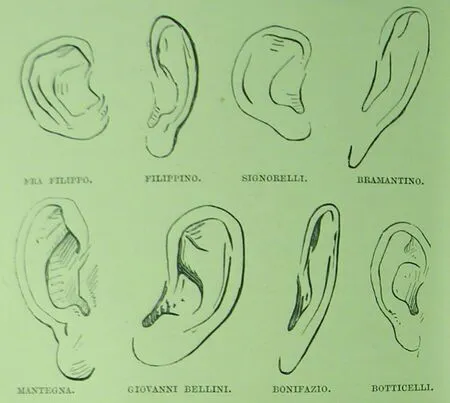

学术上,莫雷利倡导所谓“科学”的研究方法。他认为,和科学研究一样,艺术史家首先提出假说,然后通过收集材料证明这一假说能否成立。莫雷利所处的时代“类型”概念在科学家中间广泛传播。“类型”代表了一组研究对象的群体特征——典型性,科学家根据该类型具有的典型性对之展开研究。莫雷利从中受到启发,将“类型”概念移植到艺术研究中。如佛罗伦萨画派是一个较大的画家群体,处于群体中的画家享有共同的艺术特征;与此同时,画派中的每一个画家还会展示出他们的个性特征。莫雷利认为,为了找到这些特征,人们必须依赖于对具体作品的认知,必须从对作品的一般类型性把握转移到较小,甚至不重要的方面,如手、耳、指甲的处理。莫雷利由此绘出了一系列图表,展示不同艺术家笔下的手、耳、衣褶描绘样式(图1,图2)。

图1

图2

莫雷利曾经因为研究这样的细节遭到人们的嘲笑。然而,1914年,弗洛伊德对莫雷利的方法加以肯定,“莫雷利鉴赏法” 由此变得著名起来。的确,“莫雷利鉴赏法”建立在考察无意识甚至潜意识踪迹的基础上,因而和弗洛伊德的精神分析有着天然的联系。虽然莫雷利并未从精神分析的角度阐释艺术,但他的关注点与弗洛伊德不谋而合。他认为,大部分艺术家在构图、人物姿态、面部表情等方面谨遵传统,较少展示出自己的个性。然而,在一些微小细节的描绘上,如耳朵和双手,往往会不自觉地展示出自己的特性。也就是说,这些细节由于没有受到充分的重视,反而会不自觉地显示出艺术家的描绘特征。例如,那些追随大师、创造力较低的艺术家,或者刚刚走上职业的起点、向师长学习的学生,他们在一些重要方面尽心尽力,模仿大师的表现手法,而在一些微不足道的细节上则可以放手描绘。因此,这些微小的细节显示出他们的个性,成了鉴定作品出自何人之手的证据。“莫雷利鉴赏法”印证了历史学家卡罗·金兹伯格(Carlo Ginzburg)的观点:艺术史家就像侦探一样工作,“从他人忽略的线索中寻找发现 —— 侦探是从犯罪案例中,艺术史家是在艺术作品中”。这些创作中无意留下的痕迹,如人物耳朵的描绘样式,手指甲的形状等等,不太可能模仿他人,因而留下作者的真实印记,它如同刑事案例中留下的指纹,一旦破译,就能找到创作该作品的艺术家。

虽然莫雷利著作的主要内容针对德国慕尼黑、柏林、德累斯顿和罗马波各塞、多利亚等博物馆众多的藏品进行鉴定,然而,他在《意大利画家·原理和方法》章节专门对方法进行了叙述和说明,在《德国画廊中的意大利大师》中也有深入阐释。此外,在一些针对具体作品的鉴赏过程中也夹杂着对理论问题的看法和议论,使我们对“莫雷利鉴赏法”的核心概念、关键步骤及其逻辑关系有比较清晰的认识。《意大利画家》以伊凡·莱莫利耶夫(由莫雷利将姓氏字母颠倒加俄文词尾构成)和一位意大利鉴赏家之间的对话形式写成。这一写作手法使他对当时的美术史家、大学教授和批评家的观点做出了放纵不羁的评论,并尽兴地讽刺了他的职业对手。事实上,那位意大利鉴赏家代表了莫雷利的观点。

在《意大利画家》一书中,莫雷利一一分析了艺术哲学、文献研究和依赖直觉经验研究艺术的不足。他首先把哲学家、艺术史家的观点和方法拿来进行分析,以哲学家、史学家在判断作品真伪问题上的无能证明鉴赏方法之重要。他写道:

一位德国艺术哲学家会告诉你,在可见的作品形成之前很久,这种理念就存在于艺术家的心中;美术史家的任务是领会、探索和解释这个理念――他必须解决的主要问题是如何达到对一件艺术品的根本性理解。史学家本身会告诉你,美术史与其说应该注意作品本身,不如说应该注意在其影响和保护下这些作品得以出现的那个民族的文化……大多数人和卓越的美术史家和如你所称的“艺术哲学家”,根本看不到各种不同的形式。正如他们实际所做的那样,他们喜欢纯粹抽象的理论而不喜欢实际考察,他们的习惯仿佛是从镜子里面看画,镜子中看到的通常只是他们心灵的反映[1]198。

莫雷利笔下的德国艺术哲学家显然针对黑格尔,当时正是黑格尔主义流行时期。莫雷利讽刺那些“艺术哲学家” 不对艺术品进行实际考察,根本看不到作品中表现出来的不同形式,而仅仅喜欢纯粹抽象的理论。他们的习惯是从镜子里看画,但在镜子中看到的通常只是自己心灵的反映。的确,研究艺术如果不是从作品,而是从观念出发,那就是一种头足倒置的方法,单个艺术家就会变得无足轻重,艺术家的个性就会遭到蔑视。即使偶尔涉及具体艺术作品,也只是将其作为案例削足适履地证明理论的正确。他们从镜子中看到的仅仅是他们想看的东西,他们不想看的东西不仅没有看到,而且从此便消失不见。莫雷利笔下的史学家,也由于仅仅强调文化研究忽视对作品本身的考察,因此在判断作品真伪问题上无能为力。

莫雷利也反对仅仅依赖文献、书籍进行艺术研究。他认为,文献不仅使人分心,而且不利于对作品主题的理解。“只有在艺术作品面前才能恰当地研究艺术史。文献往往使人的判断产生偏差。如果它与对象的物质证据相冲突,唯一正确的记载…是艺术品本身”。[2]73他进一步解释说:

美术史只有在艺术品本身面前才能得到适当的研究……书籍和文献是不够的;我们必须去研究艺术品本身,而且,去产生与发展它们的那个国家本身:踏上同样的土地,呼吸同样的空气。难道歌德没有说过:“Wer den Dichter will verstchen muss in Dichtcrs Lande gehen(要理解诗人,就要到诗人的国度)?[1]195

在莫雷利看来,有什么文献能比作品中大师自己的签名更有价值呢?莫雷利同样反对仅凭直觉和经验进行研究,虽然鉴赏方法需要依赖直觉和经验,但它并不止于直觉和经验,而是将其发展为系统的研究方法。他以德国艺术史家、艺术经销商穆勒为例,说明成体系的鉴赏方法的重要性。他写道:

在他(奥托·穆勒)的时代,没有谁比他更熟悉意大利艺术,或比他更好地鉴赏它。然而,为什么天赋再高,再孜孜不倦的努力,也难以避免连绵不绝甚至严重的错误?以我的陋见,这可以追溯到穆勒对他卓越记忆力和不可思议直觉天赋的依赖上。在研究中,他很少遵循规范的方法。然而缺少方法,经验再丰富的行家的判断也会发生动摇,而且永远不会对事实材料有确切的把握。[1]196

穆勒作为德国甚有名望的艺术经销商和艺术史家,可以说是当时的权威,但是在他身上之所以发生连绵不绝甚至严重的错误,就在于他单凭借个人记忆和经验鉴定艺术作品,完全缺少规范、系统的方法。莫雷利认为,缺少方法,经验再丰富的行家也会发生错误。因此,莫雷利在实践中不断摸索并努力使之完善的正是系统的鉴赏方法。从本质上说,“莫雷利鉴赏法”是一种重视直觉和经验的方法。然而,莫雷利坚决要求把自己和仅仅依赖直觉与经验的鉴赏活动(如穆勒)区分开来。他的方法始于直觉,依据经验,但最为核心的方面是成体系地对作品的外部形式进行考察。他写道,

我承认,总体印象或直觉足以使机敏而训练有素的眼睛猜测一件艺术品的作者归属。但是在这些情况中,这样一句意大利谚语常常得到证实:“I apparenza inganna”——外表不可信。因此,我坚持这样一个主张,并能以任何数量的证据证实它,即只要我们在鉴定一件艺术品时只信赖总体印象,而非寻求通过观察和经验了解的每位大师特有形式更确凿的证据,我们就会继续地处于疑惑不定的气氛中,美术史的基础就会和以前一样建立在流沙之上[1]196。

他相信,总体印象有时可以确定一件艺术品来自意大利,佛兰德斯还是德国;但是,如果这一作品是意大利的,那么它是属于佛罗伦萨画派、威尼斯画派,还是翁布里亚画派?这需要更加深入的研究。因此,要对作品进行明确、清晰的鉴定,光凭总体印象是不够的,只有对每一位画家的特点有了彻底的了解,才能区分大师与学生以及模仿者。

在分析了艺术哲学和凭借文献书籍、直觉经验进行研究的不足后,莫雷利正面陈述了自己的观点。他坚决主张,艺术史家的胚芽只能在鉴赏家的头脑中发育和成熟。换言之,一个人要先当鉴赏家,然后才能成为艺术史家,要在博物馆而不是图书馆奠定研究的基础[1]194。接着,他对鉴赏方法涉及的关键问题——艺术作品的形式进行了深入阐释:

艺术作品中伴随观念诞生的个性或风格,或者更为直白地说,艺术家的观念导致了“形式”的诞生,由此决定个性和风格。复制者(或译抄袭者)从未具有个性和风格,它们作品中的“形式”并非源于自己的观念。[2]

莫雷利此处所言,导致“形式”诞生、决定艺术家个性面貌和风格的“观念”当然不是指理论家思想体系中的抽象概念,而是指艺术家处理各种具体形式的方式、方法。如怎样构图,如何安排人物动态、描绘人物形象、刻画面部表情,等等。在莫雷利看来,原创性的艺术家在处理这些具体形式问题时,都有自己独特的语汇和手法,而复制者或抄袭者则谈不上拥有自己的语言,他们只是简单地复制原创艺术家在作品中表达的一切。然而,必须注意到,莫雷利对形式的关注并不在于形式的所有方面,而是形式中那些不为人们注意的细节,也就是他在鉴赏活动中重点考察的手、耳等等方面。他写道:

什么是一幅绘画作品的“形式”——通过它大师的精神得以表达?当然不仅仅是人物的姿势和动态,也不仅仅是表情和面容。色彩和衣褶的处理——它们无疑都是“形式”的重要组成部分,但并不构成整个“形式”。还有手,人体中最具有表现力和个性的部分之一;耳朵,风景以及色彩的和谐[2]76。

在莫雷利看来,艺术作品的形式当然包括人们首要关注的人物姿势和动态,表情和面容,色彩和衣褶的处理,但是它还应该包括人们容易忽略的方面,如手、耳、风景等。这些为一般人忽略的方面恰恰是莫雷利所重视的。他继续写道:

我已经观察到,除了面部以外,手是人体中最具特色和表现性的部分。相当正确地说,现在大多数画家致力于用他们的艺术描绘事物的各种特征,努力使人印象深刻,学生经常从此出发挪用大师的观念。在表现手和耳时很少出现这种情况,它在每一个画家手中具有不同的形式。圣徒的类型,处理衣褶的方式对于某一画派来说通常是共同的,通过大师的作品传递到他的学生和模仿者。然而,另一方面,每一位大师拥有独特的风景理念和处理方式,处理手和耳的独特方式。可以说每一位主要画家都拥有描绘手、耳的独特方式[2]76。

在这一段文字中,莫雷利较为清晰地表达了“莫雷利鉴赏法”的关键所在,并且解释了他为什么如此重视对手、耳、风景的考察。他认为,一方面,圣徒的类型、衣褶的处理方式等,这些对于某一画派的画家来说都是共同的,自从它们由领军画家创造出来以后就被学生和模仿者反复模仿。而手、耳、风景的描绘则不同,因为它不够重要而被模仿者忽略,反而留下了模仿画家自己的印记。从另一方面看,它也成了鉴赏家鉴赏作品的依据。鉴赏家像侦探在刑事案例中对待指纹、脚印一样对待画家笔下的手、耳、风景描绘,由此追踪到创作这一作品的作者。这些“不知不觉,甚至不恰当地使用的习惯性表达方式…几乎所有画家都有自己的独特性”,“有些艺术家甚至在作品中重复自己某些描绘上的缺陷”。而这正是“莫雷利鉴赏法”关注的重心,莫雷利对这些细节的关注超过了对居于主导地位的形式关注——画面的结构、布局、空间处理、人物的姿势、动态等等。在他看来,和一些重要形式的表达不同,这些微小的细节不太可能模仿他人,因此成了追踪真正作者的线索。需要特别指出的是,由于风景在文艺复兴初期刚刚处于起步阶段,因此也被莫雷利列在“不受重视”的清单中,成了“莫雷利鉴赏法”的重点考察对象。

在《意大利画家》一书中,那位意大利绅士向他的听众莱莫利耶夫解释了有关鉴赏的理论之后,开始展示如何运用鉴赏方法判断作品的真伪。他们首先来到提香的作品《男子像》前,开始考察提香描绘的头和手。那位绅士说道,看一看这幅肖像画中的手,尤其看一看拇指底部的肉球,它描绘得太粗壮了,看一看耳朵的圆圆的形状。在提香的所有早期作品中,在1540至1550年间的大部分作品中,提香一直在画着同样圆形的耳朵。由于提香的作品经常与乔尔乔涅、波尔代诺内、帕里斯·博尔多纳,甚至安德里亚·斯齐亚沃尼相混淆,这些线索可以为判明争议作品的归属提供帮助[2]46。接着,他们又来到拉斐尔《带金莺的圣母》前,那位意大利绅士说道:

请看圣婴身上拉斐尔样式的耳朵,注意它是如何的圆润和富有肉感,如何自然地和脸颊相连而不是像如此之多的其他大师那样显得仅仅是贴上去的;注意圣母的手,宽大的掌骨和有一点硬直的手指,指甲仅仅延伸至指尖。你将在拉斐尔同一时期的作品中找到这种类型的手[2]36。

在鉴赏过程中,这位意大利绅士始终把关注的重心放在拉斐尔作品中的手、指甲和耳朵上,完全忽略对构图、色彩和人物姿态方面的考察。他用同样的方法纠正了收藏在牛津的一张素描——它原来被认为是拉斐尔的作品。然而,正是画中的一只手泄露出它是北方大师的作品,因为在意大利绘画中从未见过这种形状的拇指甲,但在北方绘画中倒是常常出现。莫雷利写道:“它更像八边形的一部分,仿佛用剪刀剪成的三个整齐的切面。”[2]200

不仅如此,这位意大利绅士还注意到了拉斐尔职业生涯中描绘样式上的变化:在拉斐尔早期作品(大约1504/1505年前后)中,手掌宽而扁,手指显得没有多少生气。而到了1509年以后,由于拉斐尔开始接触罗马的上流社会,他对手的处理开始变得更加精致。在《雅典学院》的草图以及众多圣母像中,拉斐尔逐渐演化出优雅而带有贵族气息的描绘样式。以皮蒂宫中拉斐尔的《圣母像》为证,此时拉斐尔笔下的双手不再是布尔乔亚型,而是一种优雅和精致的形式,这种形式贯穿拉斐尔的整个罗马时期。那位意大利绅士发现,即使在这幅画中,拉斐尔的手掌依然宽阔且丰满;手指像细蜡烛一样,形状完美,可以说是一种理想化的女性之手。

波提切利(Sandro Botticelli,1445—1510)是佛罗伦萨画派的著名画家之一,其作品风格典雅,人物形象清秀动人,仿佛溶入了东方的绘画元素。波提切利曾是菲力普·利皮(Fra Filippo Lippi,1406—1469)的学生,画风如受到利皮的影响并且和利皮有几分相似。二者都擅长以线造型,秀美的圣经人物透露出几分世俗的气息。莫雷利依据手的描绘样式对波提切利和利皮的作品进行鉴赏,通过细致的观蔡,他将波提切利和利皮描绘双手样式的不同作了区分:

波提切利描绘的双手多骨而普通,指甲宽阔而扁平,伴随着清晰的黑色轮廓。这些特征明显的双手、大鼻孔、拉长的衣褶及其运动,明朗而透明的色彩——金色的樱桃红居于主导地位,是波提切利的形式特征,它使波提切利的作品易于和模仿者区别。而菲力普的色彩主要是淡蓝和淡灰;描绘的双手,手指造型罕见而令人不快,与掌骨的连接甚为唐突,不具有自然生长的状态,手指看上去似乎被拧在那个地方,长而僵硬,木讷而没有生气[2]201。

从莫雷利的描述看,利皮对于手的描绘有些不自然:手指造型罕见,与掌骨的连接甚为唐突,手指长而僵硬,木讷而没有生气;而波提切利描绘的双手则多骨而普通,指甲宽阔而扁平,伴随着清晰的黑色轮廓。莫雷利随之对归到波提切利名下的《圣母和圣婴》展开研究。他认为,该作品的构图具有波提切利的特征。但是,他没有看到波提切利描绘情感的生动手法,也没有看到区别于波提切利与模仿者的透明色调。然而,作品中人物的双手再次展示了大师的典型样式,多骨而不太令人愉悦,扁平的指甲,黑色的轮廓。将这一作品和乌菲兹画廊那幅精美的《带石榴的圣母》进行比较,任何人都会相信二者出自同一人之手。莫雷利写道,正如靡菲斯特(歌德《浮士德》中的魔鬼)所说:“人们只能学会他能够学会的东西。”[2]82

莫雷利继续对乌菲兹画廊、皮蒂宫、佛罗伦萨学院画廊、科尔西尼画廊收藏的波提切利作品进行鉴赏。经过一番考察,他判定下列被归到波堤切利名下的作品为赝品 :乌菲兹画廊中的《带寓意的人物》《受胎告知》《圣母递给耶稣石榴》;皮蒂宫中的《天使围绕的圣母》《贝拉·西蒙内塔肖像》《神圣家族》;佛罗伦萨学院画廊中的《伴有三个天使的托比亚斯》《坐在皇位上的圣母》;圣·雅各布·里波利小礼拜堂中的《伴有众多圣徒的圣母加冕礼》;圣·菲利斯教堂中的《圣·安东尼、罗克、凯瑟琳》;佛罗伦萨科尔西尼画廊中的《天使环绕的圣母》;都灵画廊中的《天使长和托拜厄斯》《圣母、圣婴、圣约翰和天使》《贞洁的凯旋》。

在《意大利画家》一书中,莱莫利耶夫在博物馆中接受那位意大利绅士喋喋不休的教导之后,显得有些不耐烦,认为这种枯燥、索然无味甚至学究式的研究对于“先前学医的学生”倒是好,对商人和专家可能也有用,但是终归不利于更真实、更高尚的艺术理念,于是怏怏不快地离开了佛罗伦萨。然而,就在他回到喀山,惊讶地听说萨姆兰佐夫王储大名鼎鼎的藏画即将拍卖。由于年轻时是这里的常客,他还清楚地记得里面有六幅拉斐尔的《圣母像》。他感到有一种强烈的欲望要在这些作品流落四方之前再看上一眼并研究一下这些作品。他快速来到展厅,不由自主地用那位意大利绅士教授的方法检验起这些艺术品来:

我几乎不能相信自己的眼睛,觉得眼睛的阴翳突然消失了。现在在我看来那些圣母像全都同样僵硬,索然无味,那些儿童即使不是荒唐可笑,也是软弱无力;至于形式,它们丝毫没有拉斐尔的痕迹。简言之, 尽管这些画只在几年前在我看来还是拉斐尔本人令人钦佩的作品,现在却不能令我满意,在更仔细地检查后,我确信,这些备受颂扬的作品只不过是些摹本,甚至是伪作。归于米开朗琪罗、韦罗基奥、莱奥纳尔多·达·芬奇、波蒂切利、洛伦佐·洛托和帕尔马·韦基奥的作品给我留下了完全相同的印象。我喜出望外地发现,即使到目前为止我所获得的知识只是消极性的,这一短暂而肤浅研究的结果也是多么令人满意。我架起雪橇回到家,决定离开戈尔洛,尽快赶到德国、巴黎和意大利,以便以新的热情在各美术馆中按照那位意大利人向我指出的方法进行研究,而我起初却要蔑视这种方法[2]206。

莫雷利用书写莱莫利耶夫的经历证明了“莫雷利鉴赏法”的有效性。“我” 的态度也由开始时的不太信任甚至有些不耐烦转变成“不由自主” 地运用这一方法进行鉴赏判断,进尔发展到“几乎不相信自己的眼睛”—— 这些几年前在“我”看来还是拉斐尔令人钦佩的作品,现在都成了摹本,甚至是伪作。“我”喜出望外地发现,这一方法对于鉴赏艺术品来说是多么令人满意。“我”最终下定决心,要“以新的热情在各美术馆中按照那位意大利人向我指出的方法进行研究”, 以纠正原来“蔑视这种方法”的不当态度。

作为西方艺术研究较早出现的方法,“莫雷利鉴赏法”在实践中证明了它的有效性。从总体上看,“莫雷利鉴赏法”具有以下一些特征:

首先,“莫雷利鉴赏法”出现在黑格尔主义流行的十九世纪,作为与黑格尔从哲学角度研究艺术相抗衡的方法,它强调从作品出发,把关注的焦点聚集于艺术家呈现在作品中的个性特征上,以此为依据推断艺术品的作者和创作时间。从方法上看,它始于对作品的观察、鉴别和比较,经过一系列的步骤,达到对作品的综合判断。虽然黑格尔的艺术哲学也涉及艺术作品,然而,黑格尔是将作品作为证明其观点的材料,而不是从作品出发归纳出自己的结论。黑格尔的艺术哲学不失为独具一格的研究手法,并且在历史上产生了广泛的影响,但是,他的哲学体系是头足倒置的,这一点与鉴赏方法从作品出发有着本质的不同。此外,正如莫雷利所言,鉴赏方法也不同于文献研究。虽然鉴赏方法不能绝对排除文献的辅助作用,然而,它的根本要旨在于通过对作品本身的观察和分析,获得最为直接的感性证据,并最终导向作者身份的确认。

第二,“莫雷利鉴赏法”重视对具体作品的形式分析。形式分析是鉴赏方法的关键,在具体手法上,“莫雷利鉴赏法”和先行者鲁默尔以及后来的贝伦森又各有不同。鲁默尔采用的手法是首先找到确认为真迹的作品,进尔归纳出该艺术家的一系列形式特征,并以此为标准衡量有待鉴定的作品。如果二者吻合,则确认为该艺术家的作品;如果二者不符,则得出否定的结论。“莫雷利鉴赏法”把关注的重心放到了不为人们注意的细节上,如手、指甲、耳朵等等的描绘。虽然手、指甲、耳朵的描绘仅仅代表了作品形式的微小方面,但莫雷利认为,这些微小方面恰恰可以揭示艺术家真实的描绘特性。它们如同出现在刑事侦探中的指纹一样,会将鉴赏家引向作品的作者。由于这些微小的细节显示了艺术家在无意识状态中留下的痕迹,因此,它与弗洛伊德的精神分析不谋而合。继承“莫雷利鉴赏法”的贝伦森进一步将莫雷鉴赏法扩展为一系列的批评标准,将莫雷利对手、耳、指甲的关注扩展到作品形式的所有方面,并且使之系统化了。除了莫雷利强调的手、耳、风景外,贝伦森把嘴、鼻、眼、发、脸颊、头颅、人体运动的姿态、色彩和光线全部纳入了考察的范围。并依据实用的程度将图像分为三组:第一组,是最实用的一组,包括耳、手、衣褶以及风景;第二组,包括头发、眼、鼻、嘴;第三组,包括头颅、脸颊、人体的结构与动态、建筑、色彩和光影。依据对这些图像要素的系统考察,贝伦森最终做到对作品的鉴定。

第三,“莫雷利鉴赏法”的形式分析与二十世纪流行的形式主义又有所不同。在莫雷利的研究中,细节发挥了关键作用。他关注单个艺术家展示在作品中的形式特征,旨在最终确定艺术品的作者。而以沃尔夫林为代表的形式主义艺术研究把重点放在作品的风格分析上。沃尔夫林的形式主义研究是一种类型性的风格分析,侧重分析某一时期特定艺术家群体的形式特征。他试图找出隐藏在作品后面的一般视觉规则,把形式分析和心理学、文化研究结合起来,创建一部“无名的艺术史”,在这一点上恰恰和“莫雷利鉴赏法”背道而驰。“莫雷利鉴赏法”的形式分析主要针对个别艺术家展示在作品中的描绘习性,将特定的艺术家与特定的表达习惯联系起来。因此,他的形式分析具有明确的指向性。

第四,“莫雷利鉴赏法”十分重视鉴赏活动中的直觉。直觉是鉴赏家在长期的鉴赏实践中积累起来的一种职业敏感,虽然莫雷利反对仅仅依靠直觉进行艺术鉴赏。然而,直觉是“莫雷利鉴赏法”得以实施的重要依据。无疑,鉴赏家的直觉并非普通人的直觉,它积淀了鉴赏家在长期实践中积累起来的经验和知识。如果把这种职业敏感作为艺术鉴赏的基础,加上系统方法的运用,它最终将引领鉴赏家找到作品的创作者。鉴赏方法也十分重视鉴赏过程中的观察和比较,在莫雷利看来,它是鉴赏家最基本也是最重要的研究工具之一。 “观察和比较这两种智慧的工具,对于一个博物学家来说必不可少的,对于鉴赏家来说也是如此。”只有通过观察和、比较,鉴赏家才能发现艺术家和作品的关联,艺术家之间的共同点和不同点,艺术家在创作过程中流露出来的个性特征,等等。