急性颈内动脉末端闭塞双支架取栓技术治疗的应用体会

2019-01-11丁桂兵吴岩峰

丁桂兵 吴岩峰 陈 亮 吴 晋

南京医科大学第二附属医院神经内科,江苏南京 210003

急性颈内动脉末端(internal carotid artery terminus,ICAT)闭塞,也称为颈内动脉末端高负荷栓塞性病变,是急性大血管闭塞常见的一种类型,是急性缺血性卒中中严重的一种类型,梗死范围常累及大脑中动脉(middle cerebral artery,MCA)及大脑前动脉(anterior cerebral artery,ACA )供血区域,进而影响整个脑半球的供血,从而导致高的致残率和病死率[1]。急性颈内动脉末端闭塞的治疗从静脉溶栓[2]发展到动脉溶栓[3-5],到现在的单支架取栓[6-9],效果已有所改善,但急性颈内动脉末端闭塞血栓大,常同时累及大脑中动脉和前动脉,形成分叉,运用单支架取栓治疗时通常再通率差、再通时间长、效果差[10],而双支架取栓技术可以作为单支架取栓失败后一种补充提高其开通率,改善患者预后[11],但国内外对此方法目前仍鲜有报导,我们旨在回顾6例在本中心运用双支架取栓技术于急性颈内动脉末端闭塞单支架取栓失败后应用的体会。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2016年9月~2018年2月南京医科大学第二附属医院卒中中心采用双支架取栓技术治疗的6例心源性栓塞导致的急性颈内动脉末端闭塞患者,其中男4例,女2例;年龄51~82岁,中位年龄76岁;6例患者均有房颤病史;6例患者发病至就诊时间为45~355min,中位时间(280)min,其中3例患者在院外行静脉溶栓治疗;6例患者入院时美国国立卫生研究院卒中量表评分(national institute of health stroke scale,NIHSS)为13~28分,中位评分:19分;6例患者均无MR CLEAN试验中的血管内治疗的禁忌证;6例患者中1例为累及颈内动脉末端、大脑前动脉A1段及大脑中动脉M1段的“T”形血栓;5例为累及颈内动脉末端、大脑前动脉A1段或大脑中动脉M1段的“L”形血栓;6例患者在双支架取栓技术治疗前均使用Solitaire AB单支架尝试取栓2 ~ 3次。所有患者家属均签署知情同意书。见表1。

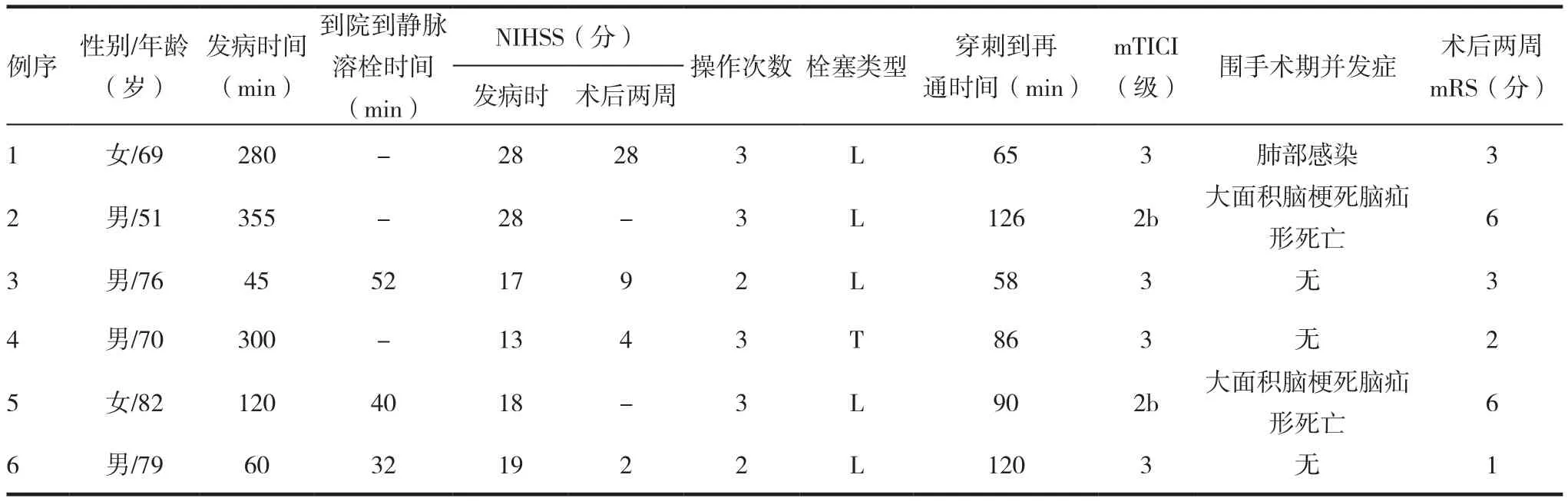

表1 双支架取栓技术治疗急性颈内动脉末端闭塞患者的临床资料

1.2 血管内治疗

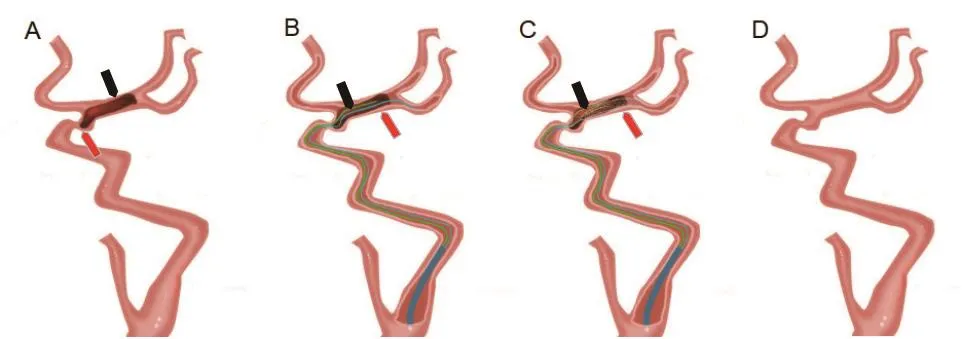

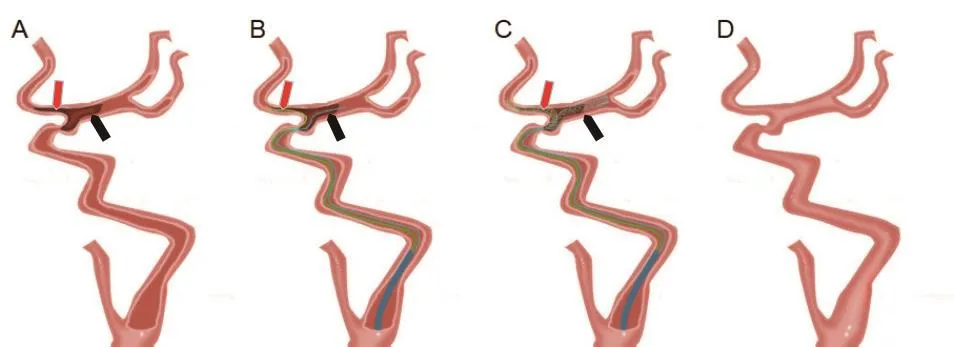

镇静或全身麻醉,穿刺股动脉后,留置8F动脉鞘。使用Philips单臂DSA机常规行血管造影,使用侧支循环分级系统评估闭塞血管及侧支循环。在病变侧颈内动脉起始部放置8 F导引导管(Boston,美国),尝试使用 0.35mm(0.014英寸)PT2微导丝(Boston,美国)辅助微导管Rebarl8(Covidien,美国)先通过闭塞段超选MCA至MCA的闭塞远端,或通过闭塞段超选ACA至ACA的闭塞远端,微导管造影确认闭塞远端。可以采用两种技术:一是直接导引导管的双支架局部并联释放技术,即利用双支架串联式释放,在颈内动脉末端部分重叠(局部并联)[3],见图1;二是直接导引导管的“Y”形释放技术,即将一个 Solitaire AB(6×30mm)(Covidien,美国)支架置于闭塞的大脑中动脉,另一Solitaire AB(4×20mm)支架置于闭塞的大脑前动脉,2枚取栓支架呈“Y”形分布[3],见图2。两个支架释放后观察10min,同时回撤双支架,并使用50mL注射器于8 F导引导管内进行负压回抽,双支架进入Y阀内,卸除Y阀,取出双支架,观察取栓支架上有无血栓等,并确认导引导管内无血栓。术后即刻造影观察血管再通情况,分别由另外两位神经介入医师独立判断血管再通情况,再通成功标准定义为术后血流至少达到改良脑梗死溶栓分级(modified thrombolysis in cerebral infarction,mTICI)2 b级。

图1 双支架形取栓技术在颈动脉末端“L’’形闭塞中应用的示意图

图2 双支架形取栓技术在颈动脉末端“T’’形闭塞中应用的示意图

1.3 围手术期处理与随访

术后按照患者基础血压严格控制血压。术后即刻复查头颅CT、术后24 h复查头颅CT或头颅MR。术前应用重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓者,术后24 h内不应用抗凝或抗血小板聚集治疗。术后头颅CT检查排除颅内出血后,根据NIHSS评分启动使用华法林或新型口服抗凝药物抗凝治疗的时间。术后2周及3个月行NIHSS及改良rankin量表(Modified Rankin Scale,mRS)评分。

1.4 统计学方法

计数资料用频数表示,计量资料用中位数(范围)描述。

2 结果

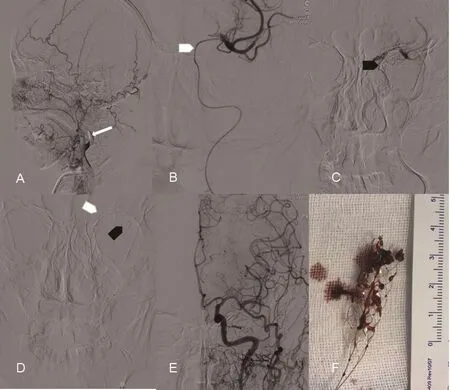

2.1 血管再通情况(图3 ~ 4)

其中3例(3/6)在静脉溶栓时间窗内,行重组人组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)静脉溶栓治疗,到院到静脉溶栓时间为32~52min,中位时间40min;5例(5/6)例取栓后再通成功,mTICI达到3级;1例血栓负荷太大向远端前移未成功,mTICI1级。穿刺到再通时间为58~126min,中位时间90min。

2.2 临床结局

术中新发远端栓塞1例,大面积脑梗死脑疝形成死亡2例,其中1例行去骨瓣减压术。所有取栓支架上均可见附着的血栓,均无支架留置于体内。术后2周NIHSS评分为2~28分,中位9分;mRS评分为1~6分。随访3个月期间无新发脑卒中、短暂性脑血缺血发作及死亡等事件,无再次闭塞发生。

3 讨论

图3 双支架形取栓技术治疗颈动脉末端“L’’形闭塞

图4 双支架形取栓技术治疗颈动脉末端“T’’形闭塞

脑卒中在我国发病率呈逐渐上升趋势,具有高致残致死率,脑动脉急性闭塞占其中15% ~ 20%的发病原因[12]。心源性脑栓塞病在脑动脉急性闭塞中的比率目前也在呈上升趋势,而其中最高危的因素是心房颤动[13]。其中心源性急性颈内动脉末端闭塞往往累及颈内动脉末端、大脑前动脉A1段及或大脑中动脉M1段形成T形血栓或L形血栓,由于其血栓负荷量大,且常累及大脑前动脉及大脑中动脉供血区域,造成的结果比较严重,致残致死率最高[1]。本中心6例患者术前NIHSS为13~28分,显示6例病患入院病情较重。国内李子付等研究纳入7例颈内动脉末端T型血栓病例,入院NIHSS为15~26分,同样也说明颈内动脉末端急性栓塞病例的症状重[11]。因此尽早、尽快地恢复血流,实现有效的再灌注显得尤为重要。

对于心源性脑栓塞治疗从静脉溶栓[2]发展到动脉内接触溶栓[3-5]到目前的血管内机械再通技术,使血管再通率提高到50%~86%[6-9]。联合中间导管的支架取栓技术,如Solumbra技术是急性缺血性脑卒中血管内治疗最为常用的技术之一[14],尤其在取栓技术刚刚起步的国内。但对于心源性急性颈内动脉末端闭塞往往累及颈内动脉末端、大脑前动脉A1段及或大脑中动脉M1段形成T形血栓或L形血栓,其血栓负荷量大,同时形成分叉,使用Solumbra技术血管开通率低[10,15],而双支架取栓技术可以作为Solumbra取栓技术失败后一种补充提高其开通率。对于双支架取栓运用指征:(1)符合单支架取栓要求;(2)颈内血管造影确认颈内动脉血管闭塞且血栓负荷较大;(3)栓塞原因为心源性[16]。目前双支架取栓技术在国内运用仍处在起步阶段,仅有两家中心有小样本报道[11,17]。本中心6例病例均为Solumbra技术操作2~3次后血管未复流,采用双支架取栓技术,平均操作1~2次,血管获得再通。而李子付等报道中7例患者均为Solumbra技术操作1~2次,即在判断为颈内动脉末端急性闭塞的情况下,使用双支架取栓技术[11]。而郭章宝等报道中6例患者中,5例患者经单支架3次取栓失败后使用双支架,1例患者直接使用双支架,取栓一次性获得血管再通[17]。本研究穿刺到再通的时间为58~126min,5例(5/6)例取栓后血管再通成功,mTICI达到3级;1例血栓负荷太大向远端前移未成功,mTICI1级,与李子付等[11]和郭章宝等报道[17]的开通率相符,较Lee等运用Solitaire支架联合Penumbra抽吸取栓所获得80%再通率为高,但这需要大样本的前瞻性临床试验来证实。

本中心4例可评估患者术后2周NIHSS评分为2~28分,中位9分;mRS评分为1~6分。随访3个月期间无新发脑卒中、短暂性脑血缺血发作及死亡等事件,无再次闭塞发生。说明获得开通后病患可以获得较好的预后。

采用双支架取栓技术取栓时,支架大小和类型的选择,目前无确切报道。本中心采用在颈动脉末端和MCA分叉部位分别使用6 mm×30 mm和4 mm×20 mm Solitaire AB双支架,大脑前动脉受累时呈”Y”形并联形式释放,大脑前动脉未受累时呈串联形式释放,与国内有报道的两家中心相同[11,17],也与国外报道相符[18-19]。

安全性和并发症方面,本研究6例患者中两例因大面积脑梗死脑疝形成死亡,虽然其中的一例行了去骨瓣减压术;1例出现肺部感染,经处理后好转;3例无相关并发症。李子付等报道中:再通后有1例出现颅内占位性血肿,考虑为再通后再灌注损伤引起的出血转化,后行去骨瓣减压术;1例术后因肺部感染死亡;术中1例出现新发栓塞,能与两例患者的侧枝代偿差,虽然开通了血管,然而是一种无效灌注,甚至是有害灌注有关[11]。郭章宝等报道中1例患者于术后7 d内发生无症状性脑出血;1例患者于术后48 h内发生症状性脑出血死亡;另外有1例患者合并肺部感染[17]。

总之,使用双支架取栓技术治疗急性颈内动脉末端闭塞能够取得较高的开通率,但由于本研究为回顾性研究,且样本量小,需要进一步扩大样本量进行前瞻性随机对照研究明确其有效性及安全性。