知识型员工职业呼唤对工作幸福感的影响研究

——职业承诺的中介作用和薪酬的调节作用

2018-12-28叶龙赵迪郭名

叶龙 赵迪 郭名

(北京交通大学经济管理学院, 北京 100044)

1 引言

自古以来, 幸福都是人类的至高追求(亚里士多德,2009)。随着我国特色社会主义进入新时代, 人民日益增长的美好生活需要已经被党和国家提上重要议程, 习近平主席在党的十九大报告中指出, 中国共产党人的初心和使命,就是“为人民谋幸福, 为民族谋复兴”。随着人民物质生活水平的提高, 人们对于精神生活的追求日益增长, 越来越多的人开始关注内心对工作的情感体验、追求工作的幸福感和意义感, 因此“职业呼唤”(Calling)这一概念越来越多的被学者和企业家关注。研究表明, 员工的工作幸福感与心理健康、离职倾向和组织绩效息息相关(Warr, 2011),知识型员工(Knowledge Worker)作为我国各行业企业生存发展的核心资源和中坚力量, 对于推动企业创新和社会进步具有重要作用。因此研究如何提升知识型员工的工作幸福感, 对于促进员工心理健康发展、帮助员工提升工作绩效、增强企业的人力资本与核心竞争力具有重要意义。

西方很多研究表明, 职业呼唤与绝大部分工作相关的变量都成正相关关系, 职业呼唤高的人往往具有更高的职业认同(Bunderson & Thompson, 2009)、工作满意度(Wrzesniewski et al., 1997)、幸福感(Xie, Xia, Xin, &Zhou, 2016; Duffy, Dik, & Steger, 2011)。以往研究已经证实, 职业呼唤会显著正向影响员工的工作幸福感, 但是职业呼唤对工作幸福感的影响机制则有待进一步探索。职业承诺代表着员工希望在当前职业中有进一步发展和提升(Sultana, Yousaf, Khan, & Saeed, 2016), 职业呼唤很有可能是通过职业承诺来影响与之相关的工作生活变量(Duffy et al., 2011), 但只有少数学者将职业承诺与工作满意度、幸福感等工作生活变量联系在一起(裴宇晶, 赵曙明, 2015)。此外, 相比于西方学者对职业呼唤的研究, 中国情境下员工的职业呼唤实证研究则十分缺乏。由于中西方文化存在较大差异, 中国人对职业呼唤的理解可能会与西方人有所不同, 这一差异是否会造成职业呼唤对相关变量的作用在中西方情境下产生不同的结果, 还有待进一步验证。因此, 本研究将以中国的知识型员工为研究对象,探究中国情境下知识型员工的职业呼唤对工作幸福感的影响机制, 并在此基础上提出知识型员工的工作幸福感提升策略和管理建议, 对于完善目前的职业呼唤和幸福感理论、促进员工工作幸福感提升和组织健康发展具有重要意义。

2 文献综述与理论假设

2.1 相关概念

2.1.1 知识型员工

“知识型员工”的概念最先由管理学大师彼得·德鲁克在著作《明天的里程碑》中提出, 他将其定义为“那些掌握并运用符号和概念, 利用知识或信息工作的人”(王雪,2012)。从工作内容的角度来定义, 是指具备并运用知识资本和创造力、为企业创造财富和价值的脑力劳动者。从人才类型看, 企业中的专业技术人员、管理人员都属于知识型员工的范畴。从工作场所来看, 在高科技信息技术企业、管理和咨询类企业、金融证券机构、会计律师事务所等工作的员工大部分都属于知识型员工。与普通员工相比, 知识型员工一般具有较高学历, 是一个具有创新精神、看重自主性和多样性、追求工作幸福感和意义感的群体。

2.1.2 职业呼唤

职业呼唤(Calling)这一概念起源于基督教思想, 用于描述员工因为受上帝的呼召而从事服务上帝的特定职业(Davidson & Caddell, 1994)。近年来学者研究发现, 职业呼唤与宗教信仰之间没有必然联系, 因此学者们将职业呼唤的定义去宗教化, 从心理学和组织行为学的角度对职业呼唤的内涵进行了探索(Wrzesniewski et al., 1997; Dobrow& Tosti-Kharas, 2011)。心理学视角下的职业呼唤指员工通过反省自己的内心来找寻、追求真实自我的渴望(Keeran,2006)。组织行为学视角下的职业呼唤是一种超越自我的超然召唤, 指员工用一种以展示或产生意义感为导向的方式来接近某一特定的工作角色, 并将以帮助他人为导向的价值观和目标作为其动力的主要来源(Duffy & Dik,2011), 强调员工对于所追求目标的高度认可和强烈渴望(田喜洲, 左晓燕, 2014)。由于本研究的研究对象是知识型员工, 对其职业呼唤的理解更符合组织行为学的视角,因此选取此视角的职业呼唤定义进行相关研究。

2.1.3 职业承诺

国外学者对职业承诺(Career Commitment)的研究开始于20世纪80年代, 主要有态度论和动机论两种理论观点。持态度论的学者认为, 职业承诺是个人对自己职业或专业所抱有的态度(Blau, 1985), 对职业承诺的理解集中于职业情感层面, 即员工对留在当前职业中的主观愿望和对该职业的喜欢程度, 变化职业是职业承诺的对立面指标。持动机论的学者将职业承诺定义为员工在对本职业认同的基础上追求职业成功的动机强度(London, 1983)。我国学者龙立荣、方俐洛、凌文辁和李晔(2000)通过对不同学者的观点和理论进行梳理整合, 将职业承诺定义为“员工由于对职业的认同和情感依赖、对职业的投入和对社会规范的内化而导致的不愿变更职业的程度”, 本研究也采取此定义进行职业承诺的相关研究。

2.1.4 工作幸福感

幸福感(Well-being)这一概念来自积极心理学, 关于幸福感内涵的研究主要基于快乐主义幸福论和自我实现论两种哲学基础。快乐主义幸福论认为快乐是人类生活追求的目标 (伊壁鸠鲁, 2004), 支持此观点的学者们将幸福感定义为员工根据设定的标准对生活质量的体验和整体评价, 即主观幸福感(Diener, 1984)。自我实现论的观点是幸福并不等同于快乐, 员工在自我发展、自我完善和自我实现中获得幸福(亚里士多德, 2009), 基于此观点的学者们认为, 当人们全心投入到正确的、有道德的和意义感的活动中时会从内心产生幸福感(Ryff & Keyes, 1995), 强调的是意义、成长、追求重要的目标、自我实现, 而不是员工的主观感受(Warr, 2011)。近年来学者们意识到主观幸福感模型和心理幸福感模型都不足以全面有效地解释员工在工作中的幸福感, 需要将两种视角下幸福感的核心因素与合理成分进行整合(Horn, Taris, Schaufeli, & Schreurs,2004)。基于整合视角, Fisher(2010)将工作幸福感定义为“员工在工作场所的积极情感体验”, 我国学者黄亮(2014)将工作幸福感定义为“员工在工作中的体验与效能的整体质量”。考虑到中国知识型员工与国外知识型员工对幸福感认知可能存在的差异, 以及基于整合视角研究工作幸福感的合理性和必要性, 本研究采取我国学者黄亮(2014)的观点作为工作幸福感的定义。

2.2 理论假设

2.2.1 职业呼唤与工作幸福感

职业呼唤对幸福感等积极变量的正向作用关系已被大量国外学者们的研究证实(Duffy, Manuel, Borges, &Bott, 2011; Duffy & Sedlacek, 2011; Hirschi & Hermann, 2012;Praskova, Creed, & Hood, 2015; Zhang, Herrmann, Hirschi,Wei, & Zhang, 2015; Duffy & Autin, 2013; Peterson, Park, Hall,& Seligman, 2009) 。两项对不同职业工作人士的早期研究发现, 与将工作视为职业和事业的人相比, 将工作视为呼唤的人们对他们的生活和工作具有更高的满意度(Davidson& Caddell, 1994; Wrzesniewski et al., 1997)。此外 , 也有学者针对某些特定群体如动物饲养员(Bunderson & Thompson,2009)和大学生(Duffy & Sedlacek, 2011)进行了职业呼唤和工作幸福感的相关研究, 结果均表明两者具有正相关关系。自我决定理论认为人类存在自主性、胜任和关系三种核心需要, 当这三种核心需要被满足时, 个体的内部动机会增强, 促进幸福感、工作满意度等积极变量水平的升高(Deci & Ryan, 2000)。根据本研究对职业呼唤的定义, 将工作视为呼唤的员工, 对于工作具有高度认可和强烈渴望, 具有较高的自我决定水平, 自主性需要得以满足。对职业呼唤高的员工来说. 他们很渴望通过工作来实现人生的意义和价值, 这种视工作为人生意义的态度会使他们勇于面对工作中的挑战和压力, 胜任需要也能够得到很好的满足, 生活满意度和生命意义感也更高(Deci & Ryan, 2000)。

因此, 本研究提出以下假设:

H1: 知识型员工的职业呼唤对工作幸福感具有显著的正向影响。

2.2.2 职业呼唤与职业承诺

职业呼唤在很大程度上体现了员工对职业的热爱及认可程度, 而职业承诺则更强调员工对职业的忠诚度。Duffy等(2011)的研究表明, 职业呼唤对职业承诺具有显著正向影响, 与没有职业呼唤和职业呼唤水平低的员工相比,他们具有较高的职业承诺和组织承诺, 这一结论在中国情境下的适用性也得到了验证(裴宇晶, 赵曙明, 2015)。学者们针对特定职业如动物饲养员(Bunderson & Thompson,2009)和教师(Serow, 1994)也做了职业呼唤与职业承诺关系的相关研究, 发现将工作视为呼唤的人对职业有更高的认同度、责任感和感激心。从职业承诺的定义可知, 当员工对职业的认同和情感依赖越高、对职业的投入和对社会规范的内化程度越高, 其不愿变更职业的程度也会越高。根据自我决定理论, 职业呼唤高的员工, 其在工作中具有很高的职业认同度和工作主动性, 自主性需要和胜任需要能够得到较好的满足, 可能具有更高的职业承诺水平(Deci& Ryan, 2000)。由此, 本研究提出以下假设:

H2: 知识型员工的职业呼唤对职业承诺具有显著的正向影响。

2.2.3 职业承诺与工作幸福感

目前很多研究表明, 职业承诺与工作幸福感及积极的工作变量具有正向相关关系(裴宇晶, 赵曙明, 2015;Duffy et al., 2011)。裴宇晶和赵曙明 (2015)通过对来自国有、民营和外资企业的981名知识型员工进行实证研究,发现职业承诺对员工的组织承诺、工作满意度具有显著正向影响, 有学者以教师作为研究对象的结论也支持了这一观点(王钢, 黄旭, 鲁雪, 张大均, 2015)。王霞霞、张进辅(2007)通过对职业承诺的现有研究进行回顾和分析,发现职业承诺对职业满意度、工作投入、工作绩效等工作相关变量均具有显著正向影响。一个具有强烈职业承诺情感的人比一个缺乏职业承诺感的人更容易认同他/她所从事的职业, 愿意承担工作角色应负的职责, 履行工作中应尽的义务, 在容易体验到对职业的积极情感的同时, 也会以更积极乐观的态度面对解决工作中遇到的问题, 具有较高的工作满意度和幸福感。由此, 本研究提出以下假设:

H3: 知识型员工的职业承诺对工作幸福感具有显著的正向影响。

2.2.4 职业承诺对职业呼唤和工作幸福感的中介作用

从上述文献可知, 职业呼唤对员工工作幸福感等积极的生活工作变量具有正向影响, 但职业呼唤对工作幸福感的影响机制还有待进一步探索。现有研究表明, 职业呼唤对职业承诺具有显著正向影响(Duffy et al., 2011), 而职业承诺对工作幸福感又具有正向影响(裴宇晶, 赵曙明,2015), 由此可以推测职业承诺可能作为中介变量影响职业呼唤和工作幸福感的关系。周杨(2013)和Duffy等(2011)分别对国内外的高校教师进行实证研究发现, 职业承诺对职业呼唤和工作满意度的关系起到完全中介作用,我国学者裴宇晶和赵曙明(2015)以中国知识型员工为研究对象验证了这一结论。与职业呼唤强调员工对工作发自内心的热爱和将其视为生命意义不同, 职业承诺体现了员工对自身职业所持有的积极态度, 包含着其对职业的积极投入、职业认同和情感依赖等一系列内部动机过程(龙立荣等, 2000)。根据自我决定理论, 高水平的职业呼唤将会增强内部动机, 当员工受内部动机驱使朝着目标努力时,员工内心对职业的认同、投入和依赖程度将增强, 职业承诺水平也得以提升, 会更容易完成目标和产生幸福感。据此, 本研究提出以下假设:

H4: 职业承诺在知识型员工的职业呼唤对工作幸福感的影响中起中介作用。

2.2.5 薪酬对职业呼唤和职业承诺关系的调节作用

关于呼唤的最新研究表明, 动机是职业呼唤对相关生活工作变量的显著调节变量, 薪酬作为员工从事工作的外部动机, 在很大程度上反映了员工及其所做工作对组织的贡献和价值, 也在一定程度上体现了员工在组织内外的竞争力(Duffy, England, Douglass, Autin, & Allan, 2017)。因此, 我们可以推测薪酬有可能调节职业呼唤和相关结果变量的关系。关于薪酬对员工职业承诺等工作变量的影响,目前学者们还未达成共识。一项早期的调查研究显示, 金钱是员工选择工作最为普遍的原因之一, 因为金钱能够给他们提供食物、安全感和特权(Jurgensen, 1978)。吴海艳(2008)对企业销售人员的实证研究表明, 员工对薪酬的满意度可以有效预测职业承诺水平, 薪酬满意度越高, 职业承诺越高。但所静、李祥飞、张再生、肖凤翔(2013)的研究发现, 良好的物质薪酬对于增加员工的责任感和义务感没有必然作用, 过高的物质薪酬反而会使员工对职业的承诺水平随着时间的推移而下降。进一步地, 薪酬会因其控制性对员工的组织公民行为、组织承诺产生显著负向影响(杨俊青, 陈虹, 2017)。从上述文献和自我决定理论可知,薪酬作为员工在工作中的外部动机, 对员工具有一定的控制性, 会在一定程度上降低员工在工作中的自主性进而降低内部动机, 可能会导致员工最终失去工作动力和感到不满足, 削弱职业呼唤对职业承诺的正向作用程度(Deci &Ryan, 2000)。因此本研究提出以下假设:

H5: 薪酬负向调节知识型员工的职业呼唤与职业承诺之间的关系。

2.2.6 薪酬对职业承诺在职业呼唤和工作幸福感关系中介机制的调节作用

基于上述理论分析, 本研究认为职业承诺在员工职业呼唤和工作幸福感的积极关系中起到中介作用,薪酬水平负向调节职业呼唤和职业承诺之间的关系。据此, 本研究进一步推断,薪酬水平对职业承诺在职业呼唤对工作幸福感之间的中介作用可能也存在调节效应。根据自我决定理论, 薪酬水平高的员工, 会受到较强的外部激励控制, 其在工作中感知到的自主性被减弱, 职业承诺等内部动机降低,从而导致职业呼唤对职业承诺的正向影响减弱, 进一步对其感知到的工作幸福感的影响也减弱; 相对而言,薪酬水平较低的员工, 外部激励所带来的控制感较低, 其在工作中感知到的自主性较强, 职业承诺等内部动机增强, 从而导致职业呼唤对职业承诺的正向影响增强, 进一步对其感知到的工作幸福感的影响也增强。因此, 本研究提出被调节的中介作用模型, 即职业呼唤—职业承诺—工作幸福感这一中介作用的大小受到员工薪酬水平的负向调节, 在此基础上本研究提出以下假设:

H6: 薪酬负向调节职业呼唤和工作幸福感之间经由职业承诺的中介效应。

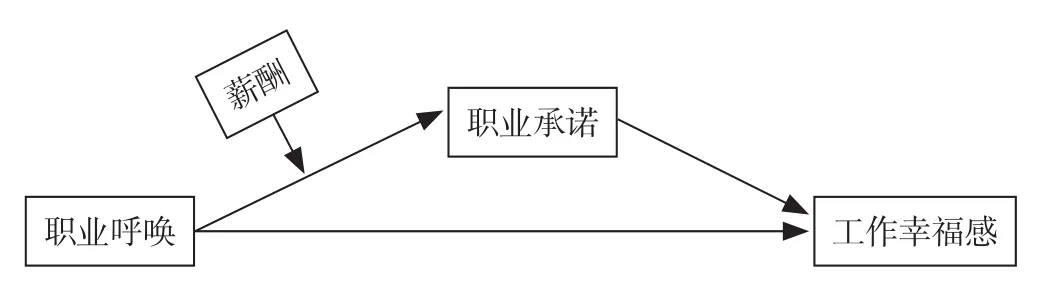

本研究的理论框架如图1所示:

图1 理论框架

3 研究方法与方案设计

3.1 测量工具

结合我国知识型员工的特点和本文的研究目的, 本研究选取国内外较为成熟使用广泛的量表设计调查问卷, 问卷包括四个部分: 基本信息、职业呼唤量表、职业承诺量表和工作幸福感量表。所有量表均采用Liket-5计分法, 其中1分表示完全不同意, 2分表示基本不同意, 3分表示不确定, 4分表示基本同意, 5分表示完全同意。

3.1.1 职业呼唤

职业呼唤的测量采取由Dobrow和Tosti-Kharas (2011)开发、裴宇晶和赵曙明(2015)翻译修订的12题项职业呼唤量表, 包括“投身目前的职业让我的生命活得更有意义”等题项, 修订后的量表Cronbach' alpha值为0.943, 有良好的内部一致性。

3.1.2 职业承诺

职业承诺的测量选用Blau(1985)编制的由7个题项组成的单维度量表, 包括“我的职业非常理想, 我绝不会放弃它”等题项, 该量表的Cronbach' alpha值为0.934, 内部一致性良好。

3.1.3 工作幸福感

工作幸福感的测量采用国内学者黄亮(2014)开发的中国员工工作幸福感量表, 包括情绪幸福感、认知幸福感、职业幸福感和社会幸福感4个维度共29个题项。其中情绪幸福感包括“工作使我感到放松”等4个积极情绪体验题项, 以及“工作使我感到忧虑”等5个消极情绪体验题项; 认知幸福感包括“我能够容易地集中精神”等5个题项;职业幸福感包括“我能够处理好工作中出现的任何问题”等9个题项; 社会幸福感包括“我对目前工作单位有归属感”等5个题项。需要说明的是, 情绪幸福感的5个消极情绪体验题项采取反向计分, 本研究采用6减去题项得分作为5个反向题的实际统计得分。该量表的Cronbach'alpha值为0.866, 四个子维度的内部一致性均在0.8 ~ 0.9之间, 具有很好的信度。

3.1.4 薪酬水平(在本研究中用年收入衡量)

根据《中华人民共和国个人所得税法》对薪酬的定义,薪酬是指员工因向所在的组织提供劳务而获得的各种形式的酬劳。狭义的薪酬指货币和可以转化为货币的报酬, 包括工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或受雇有关的其他所得。本研究选取年收入作为员工薪酬水平的衡量指标, 根据中国员工的实际收入情况, 将薪酬这一变量分为五种水平: 0 ~ 5万元、6 ~ 10万元、11 ~ 15万元、16 ~ 20万元、20万元以上, 在问卷中分别用数字1、2、3、4、5表示。

3.1.5 控制变量

本研究选取性别、年龄、婚姻和学历作为控制变量。

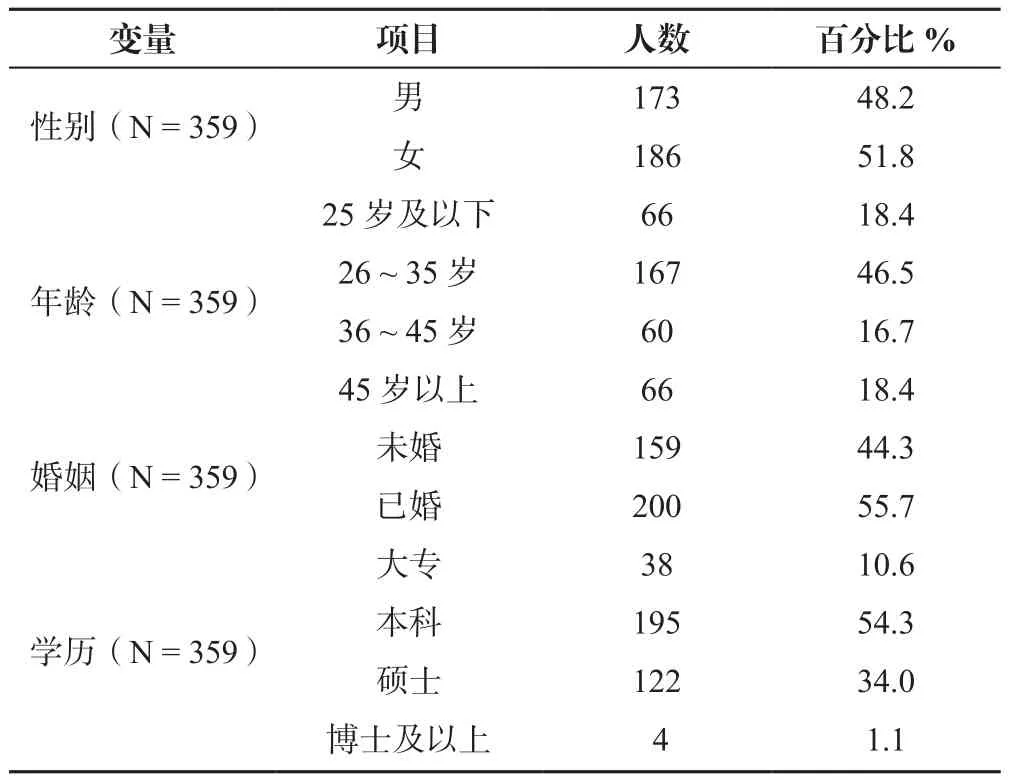

3.2 样本选取和数据收集

本研究的研究对象为我国知识型员工, 考虑到知识型员工这一概念的内涵具有一定的争议性, 本研究结合大量现有研究, 选取为学术界绝大部分学者认可、可作为知识型员工群体代表的企业管理人员、技术研发人员、专业人员(如律师、会计、设计师等)作为调研对象, 通过“问卷星”电子平台邀请具有大专及以上学历的从事企业管理、技术研发、不同专业领域(如医生、会计、律师、设计师等)的同学、朋友填写问卷, 并以滚雪球的方式由他们再邀请自己本单位的同事填写问卷, 熟人邀请填写的方式帮助答题者在很大程度上消除戒备心理, 大大提高了问卷的有效性。此次调查持续时间为一周, 最终回收到来自全国24个省份和地区的433份问卷, 剔除填写问卷时长小于100s的问卷和填写选项有较高一致性、填写对象不符合知识型员工定义的无效问卷74份, 共收到有效问卷359份, 回收问卷的有效率达82.9%。具体样本信息见表1。

表1 样本信息的描述性统计分析

3.3 分析技术

本研究采用SPSS20.0软件进行描述性统计分析、信度分析和相关分析, 采用AMOS22.0软件进行验证性因素分析, 采用SPSS中PROCESS(MODEL7)的层次回归检验、通过自助法(Bootstrap=5000)进行主效应和中介效应检验,采用SPSS的分组回归分析法进行调节效应检验。

4 数据分析

4.1 信效度分析

4.1.1 描述性统计与信度分析

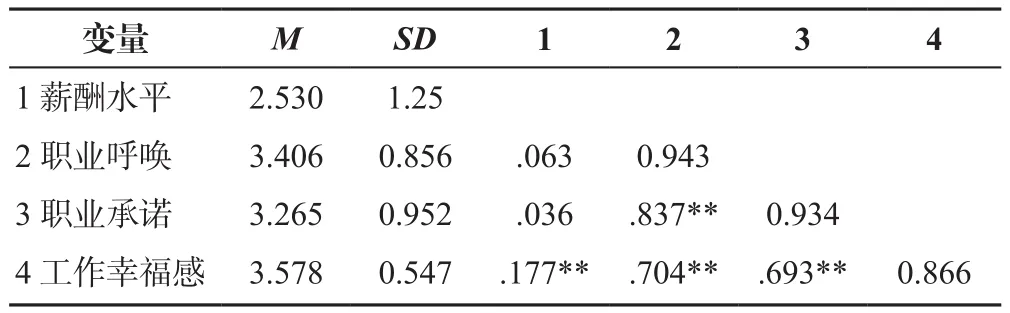

本研究采用SPSS20.0对量表进行描述性统计分析和信度分析, 具体结果见表2。由表2可知, 薪酬水平、职业呼唤、职业承诺和工作幸福感水平的均值分别为2.530、3.406、3.265、3.578, 说明我国知识型员工具有中等薪酬水平、较高的职业呼唤和工作幸福感水平, 职业承诺水平相对偏低。薪酬水平与工作幸福感相关系数为0.177, 与职业呼唤和职业承诺相关系数不显著, 职业呼唤与工作幸福感间的相关系数为0.704, 职业呼唤、职业承诺间的相关系数为0.837, 职业承诺与工作幸福感间的相关系数为0.693,变量两两之间在p< 0.01水平上成显著正相关, 这为后续检验职业呼唤、职业承诺和工作幸福感的关系提供了初步依据。职业呼唤量表、职业承诺量表和工作幸福感量表的Cronbach' alpha 值分别为0.943、0.934、0.866, 均高于可接受水平0.7, 因此三个量表均具有较好的信度。

表2 描述性统计分析及信度检验

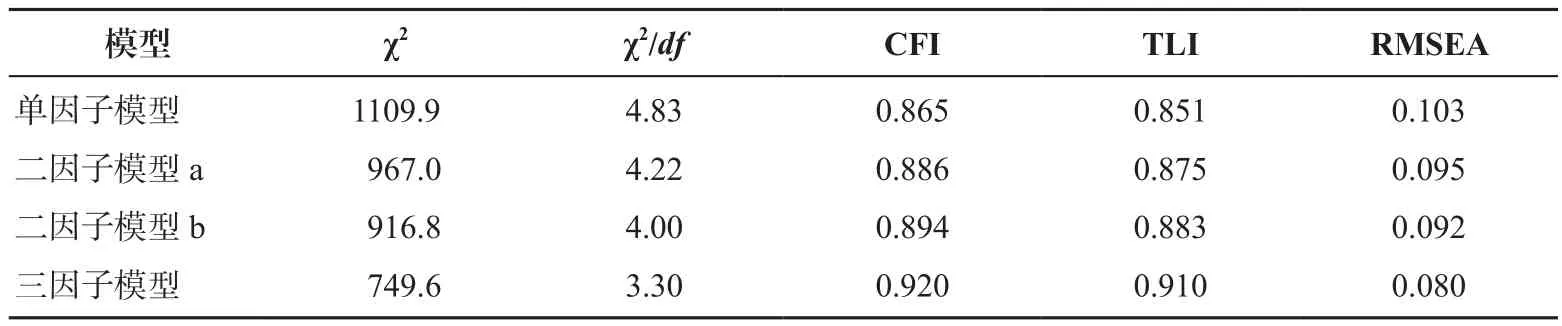

4.1.2 效度分析

本研究利用AMOS22.0对量表进行验证性因子分析,具体结果见表3。由表3可知, 量表的三因子模型拟合较 好(χ2= 749.6, χ2/df)= 3.30, CFI = 0.920, TLI = 0.910,RMSEA = 0.080), 要明显优于其他因子模型, 表明测量量表具有良好的区分效度。

4.2 假设检验

4.2.1 主效应检验

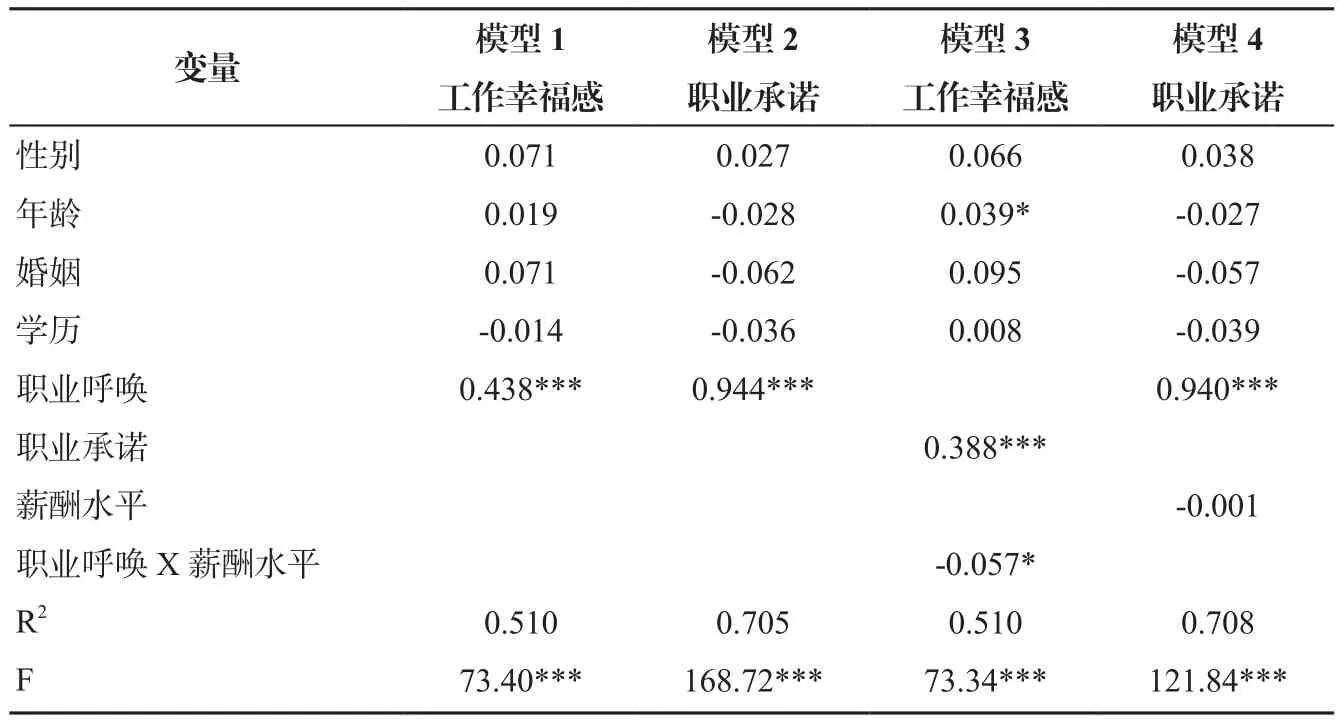

本研究的主效应和中介效应假设检验结果如表4所示。在表4中, 由模型1可知, 在控制人口统计学变量性别、年龄、婚姻和学历后, 职业呼唤对工作幸福感的影响显著(β= 0.438, F = 73.40,p< 0.001), 假设 H1 得到支持。由模型2可知, 职业呼唤对职业承诺的影响显著 (β= 0.944, F =168.72,p< 0.001), 假设H2得到支持。由模型3可知, 职业承诺对工作幸福感的影响显著(β= 0.388, F = 73.34,p<0.001), 假设H3得到支持。

4.2.2 中介效应检验

本研究采用SPSS中PROCESS的层次回归检验, 通过自助法(Bootstrap = 5000)检验可知, 职业承诺在职业呼唤与工作幸福感间中介作用的估计值为0.196(p<0.001), 95%的置信区间为[0.12, 0.27], 不包含0, 此时, 假设H4得到支持。

4.2.3 调节效应检验

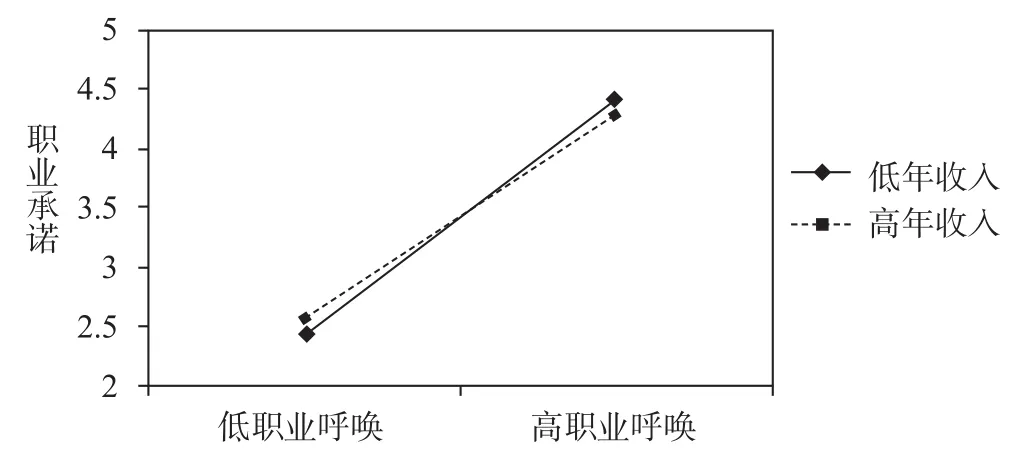

本研究将各变量进行中心化处理以避免调节结果出现偏差, 结果如表4模型4所示。由结果可知, 控制知识型员工的性别、年龄、婚姻和学历后, 职业呼唤对职业承诺的影响显著(β= 0.94,p< 0.001), 调节变量薪酬水平对职业承诺无显著影响(β= -0.001, ns),此时, 职业呼唤与员工薪酬水平的交互项对职业承诺具有显著影响(β=-0.05,p< 0.05), 此时假设H5得到支持。为了进一步检验知识型员工薪酬水平的调节作用, 本文采用Aiken和West(1994)的做法, 选取薪酬水平均值加减一个标准差, 进行简单斜率检验(Simple Slope Test)并绘制调节作用关系图, 如图2所示。结果显示, 对较低年收入的知识型员工,职业呼唤对职业承诺具有显著的正向作用(β= 0.89,p<0.001), 对较低年收入的知识型员工, 职业呼唤对职业承诺具有显著的正向作用(β= 0.98,p< 0.001)。 同时, 图2表明在不同薪酬水平下,薪酬水平越高, 职业呼唤对职业承诺的正向影响越弱。

表3 区分效度检验

表4 主效应和中介效应检验

表5 不同薪酬水平下职业承诺的中介效应

图2 职业呼唤与薪酬水平交互对职业承诺的影响

4.2.4 被调节的中介效应检验

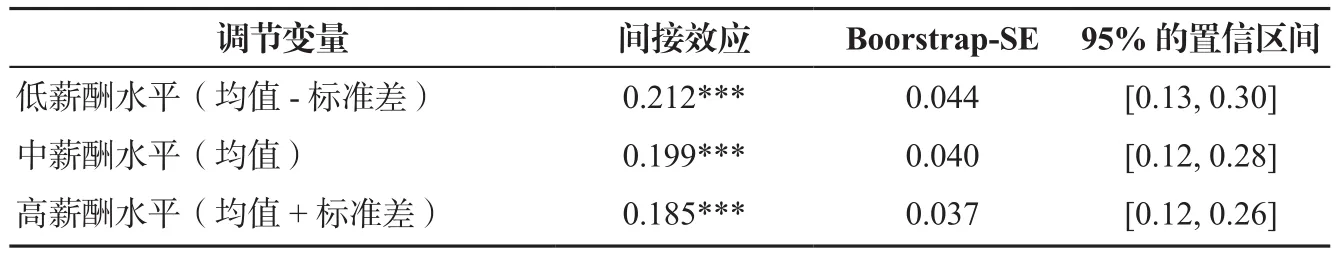

在上述职业承诺的中介作用和薪酬水平的调节作用的基础上, 本研究仍采用自助法对薪酬水平在职业承诺对职业呼唤和工作幸福感间的中介作用机制的调节效应进行检验, 重复抽样5000次, 随后验证回归系数乘积的置信区间内是否包含0, 结果如表5所示。由表5可知, 在低薪酬水平时(均值-标准差)时, 职业呼唤对工作幸福感的间接效应大小为0.212(p< 0.001, SE = 0.044), 其95%的置信区间为[0.13, 0.30], 不包含0, 此时间接效应显著; 在中等薪酬水平时(均值), 职业呼唤对工作幸福感的间接效应大小为0.199(p< 0.001, SE = 0.040), 其95%的置信区间为[0.12, 0.28], 不包含0, 此时间接效应显著; 在高薪酬水平时(均值+标准差), 职业呼唤对工作幸福感的间接效应大小为 0.185(p< 0.001, SE = 0.037), 其 95% 的置信区间为 [0.12,0.26], 不包含0, 此时间接效应显著。由此可以看出, 随着薪酬水平的提升, 间接效应逐渐减弱, 且均在p< 0.001的水平上显著, 这说明薪酬调节了职业呼唤和工作幸福感之间经由职业承诺的中介效应, 薪酬水平越高, 中介作用越弱。此外, 由PROCESS自助法检验结果可知, 本研究整体模型被调节的中介效应值为-0.016(SE = 0.006), 其95%的置信区间为[-0.025, -0.002], 不包含0, 进一步表明被调节的中介模型成立。因此, 假设H6得到支持。

5 讨论

5.1 理论意义

首先, 本研究丰富了西方关于职业呼唤对工作幸福感的影响机制理论。本研究验证了中国情境下, 职业呼唤对职业承诺和工作幸福感的积极影响作用, 以及职业承诺在职业呼唤与工作幸福感关系间的中介作用, 进一步完善了来源于西方的职业呼唤理论。职业呼唤水平体现了员工对工作的内在动力、认可程度、兴趣及使命感高低, 会影响员工对本职业的承诺水平和幸福感高低, 对企业的生存发展具有重要意义。由自我决定理论可知, 当员工的职业呼唤水平较高时, 其自主性需要、胜任需要和关系需要得到很好满足, 从而具有较高的职业承诺和幸福感(Deci &Ryan, 2000)。具体来说, 职业呼唤水平高的员工主要由内部动机驱动工作, 不需要借助外部压力或奖赏就能很投入到工作当中, 自主性需要得到满足, 更不容易离开现有职业; 高职业呼唤的个体非常确信自己从事这份工作的价值和意义, 有更强的自信心能够出色完成工作, 胜任需要得以满足并且有较高的使命感和责任心; 此外, 职业呼唤水平高的员工往往对自己有很清晰的自我认知和较高的工作主动性, 更容易在工作生活中主动结交到与自己价值观一致的同事或朋友, 有较高的人际关系满意度, 关系需要也得到较好的满足, 工作幸福感也更高。职业承诺意味着员工对于工作具有很深的情感和高忠诚度, 不想离开本职业的意愿会让他们在工作中更加专注投入和委身, 他们也更容易将外部动机进行调节和内化, 增强内部动机, 进一步提升员工的工作幸福感。值得注意的是, 职业呼唤和职业承诺在一定程度上具有相似性, 但不同的是职业呼唤强调员工将工作视为生命的意义和自我实现的途径, 侧重员工对工作的兴趣和热爱, 而职业承诺则侧重于员工内心层面对于职业的情感和忠诚。本研究中职业呼唤和职业承诺具有高度正相关关系(r= 0.839,p< 0.01), 而国外学者的研究表明职业呼唤与职业承诺只是中度相关(Duffy et al.,2011), 说明与西方人相比, 中国人更难以区分职业呼唤和职业承诺的差异, 导致这一结果的原因可能是“职业呼唤”这一概念近几年才被引入中国并引起关注, 我国知识型员工对于职业呼唤的理解还不够深入和准确, 很多人可能会将二者的意思混淆。关于职业呼唤与职业承诺之间关系的差异是否与国家文化有关, 还有待进一步研究。

其次, 本研究拓宽了自我决定理论的研究外延。通过引入薪酬这一调节变量探究了自我决定理论的可能性边界, 研究表明薪酬作为典型的外部动机之一, 能够显著负向调节职业呼唤和职业承诺的关系, 以及职业呼唤—职业承诺—工作幸福感的中介作用机制, 进一步完善了现有自我决定理论的实证研究。具体而言, 薪酬水平较高的员工,职业呼唤对职业承诺的正向影响更小, 职业承诺在职业呼唤和工作幸福感之间的中介作用也更弱; 薪酬水平较低的员工, 职业呼唤对职业承诺的正向影响更强, 职业承诺在职业呼唤和工作幸福感之间的中介作用也更强。基于自我决定理论, 当外界环境能够满足个体自主性需要、胜任需要和关系需要时, 个体的内部动机就会提升, 进而提升个体感知到的工作满意度、职业承诺、幸福感等积极结果变量水平; 相反地, 如果外界环境不能满足或者损害了个体的自主性需要和胜任需要, 便会降低个体的内部动机, 从而降低积极结果变量的水平。有学者的研究指出, 物质上的成功会导致幸福感的降低, 因为这种经济目标会在一定程度上干扰员工更持久需求的实现(比如自我接纳和良好的上下级关系), 让员工产生被控制感(Kasser & Ryan,1993), 因此薪酬可能会削弱职业呼唤对相关变量的正向影响。值得探讨的是, 并不是高薪酬本身削弱了职业呼唤对职业承诺的影响, 而是因为高薪酬往往代表着更大的责任和压力、更强的外部竞争力即更多的工作选择机会、可能更长的工作时间等一系列“隐性成本”。具体来说, 薪酬水平作为客观职业成功的一个重要指标, 它的高低在很大程度上体现了员工在组织内外的竞争力大小和能够实现从事理想工作机会的多少(Duffy et al., 2017); 薪酬水平高的员工往往在组织中具有较高的不可替代性, 凭借其自身的能力和经验, 比薪酬水平低的个体具有更多更好的机会选择其他工作, 对本职业的承诺水平可能更低; 薪酬越高,说明员工在组织中担负的责任越多压力越大, 也有可能长期加班, 这种长期的高压高负荷工作状态容易导致员工产生工作倦怠, 可能有更高的离职倾向。此外, 马斯洛的需求层次理论指出, 人们的需要从低到高分别是生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要、自我实现需要, 当低层次的需要得以满足时, 人们就会追求更高层次的需要(马斯洛, 陈炳权, 高文浩, 邵瑞珍, 1981)。对于职业呼唤水平高的员工来说, 当薪酬水平达到一定程度后, 他们的生理、安全需要已经得到很好的满足, 会进一步追求社交、尊重和自我实现需要, 此时物质报酬已经无法成为他们工作的激励因素, 显然高薪酬水平并不能赢得员工相对应高水平的职业承诺, 此时, 企业应着手从非物质报酬层面考虑对高职业呼唤水平员工的激励政策, 而非一味地企图用高薪留住人才。因此, 对于职业呼唤高的员工来说, 高薪酬水平及其背后的“隐形成本”会使其在工作中感知到的自主性受到限制, 降低内部动机, 无法满足员工更高层次的需要, 进而削弱职业呼唤对职业承诺的正向促进作用, 进一步削弱职业呼唤通过职业承诺对工作幸福感的正向影响。

5.2 实践意义

首先, 本研究有助于员工在工作中获取更高的职业承诺和工作幸福感, 取得更好的职业发展。知识型员工应通过自我对话、阅读书籍、与人探讨、性格测试等方式提升自我认知, 了解内心真正热爱和追求的人生理想, 并以此作为职业生涯的最终目标选择职业; 在工作和生活中主动结交与自己志同道合、职业呼唤一致的同事朋友, 提升工作幸福感、归属感和意义感; 当在实现职业呼唤的过程中遇到困难时及时请求帮助和指导, 提升职业呼唤水平。

其次, 本研究的结论为企业对知识型员工的管理提供了新的视角, 为企业招聘选拔合宜的人才提供了理论基础和指导方针。企业在招聘选拔员工的过程中应加入职业呼唤和职业承诺测量环节, 通过访谈、问卷测试等方式检验应聘者的职业呼唤与职业承诺水平, 筛选出职业呼唤水平和职业承诺水平较高的员工并对其进行个性化培养, 提升员工的工作幸福感, 从源头上有效降低员工流失率和离职率; 对员工的职业呼唤进行长期跟踪评估, 及时发现问题并了解职业呼唤的影响因素, 帮助员工解决实现职业呼唤所遇到的困难; 建立弹性自由工作制, 降低物质激励力度、提升非物质激励水平, 以最大限度地提升员工的工作自主性, 在企业内部营造和谐、自由、轻松、公平的组织氛围,促进员工对组织产生较高的归属感, 提升职业承诺水平和工作幸福感。

最后, 本研究结论有助于提升社会和国家对职业呼唤的关注度和推动相关体系的构建。国家可以通过电视、网络等社交媒体强化职业呼唤教育, 普及职业呼唤理念及重要性, 提高社会各群体寻找实现职业呼唤的意识和动力;完善高校和企业的职业生涯规划与指导体系, 将职业呼唤纳入职业生涯体系中; 相关部门应推广并完善企业员工帮助计划(Employee Assistant Plan), 为员工寻找、实现职业呼唤提供专业指导和建议, 并对其心理健康进行跟踪评估和干预, 降低员工的消极情感, 提升员工的工作幸福感。

5.3 研究不足与展望

5.3.1 研究不足

首先, 本研究的数据属于横截面数据, 但Dobrow(2013)的研究表明, 职业呼唤会随着时间而变化, 建议通过纵向研究来探讨职业呼唤的产生变化发展路径及其对结果变量的影响机制;其次, 本研究的问卷数据是通过员工自评在同一时间填写并收集的, 调查问卷中的职业呼唤量表、职业承诺量表和工作幸福感量表题项都具有较强的主观性, 有可能造成同源偏差。

5.3.2 未来展望

首先, 职业呼唤理论主要是由西方学者提出并发展起来的, 由于存在文化差异, 量表和研究成果不一定适用于中国员工, 未来学者们可以结合中国情境下开发更适用于中国本土员工的职业呼唤量表, 并对职业呼唤理论开展多角度实证研究。其次, 职业呼唤是近年来管理学和心理学领域较为关注的热点话题, 但以往研究大都局限于将职业呼唤作为前因变量进行研究, 职业呼唤的影响因素和形成作用机制还有待学者们进一步研究。最后, 由于职业呼唤包含不同的发展阶段, 未来需要从实验研究和纵向研究的角度探究职业呼唤及其对工作生活变量的作用机制。

6 结论

本研究基于自我决定理论, 以359名来自全国不同行业的知识型员工作为研究对象, 通过问卷调查的方式、构建了职业呼唤—职业承诺—工作幸福感之间被调节的中介作用模型, 利用SPSS20.0、AMOS22.0对问卷数据进行描述性统计分析、信效度分析和假设检验, 探究了职业呼唤影响工作幸福感的中介作用机制, 并探索验证了影响职业呼唤—职业承诺—工作幸福感这一中介作用机制的边界条件。研究表明, 知识型员工的职业呼唤对职业承诺和工作幸福感均具有显著的正向影响, 知识型员工的职业承诺对工作幸福感具有显著的正向影响; 职业承诺在知识型员工的职业呼唤对工作幸福感的影响中起中介作用; 薪酬负向调节知识型员工的职业呼唤与职业承诺之间的关系; 薪酬负向调节职业呼唤和工作幸福感之间经由职业承诺的中介效应。这些研究结论为提升员工工作幸福感的研究提供了新的视角和启示, 员工自身应多关注内心对职业的呼唤感并努力提升职业呼唤水平; 企业应根据知识型员工的特点、设置合理有效的薪酬激励体系, 以最大程度地促进职业呼唤对职业承诺和工作幸福感的正向影响作用; 国家和社会应对企业员工心理健康体系构建和完善提供指导方针和大力支持, 帮助员工在工作中取得身心健康发展和更高的职业幸福感。