孕期及非孕期不同年龄组生育年龄女性骨密度比较分析

2018-12-19张丹陶新城王韦韦胥小琴张宏秀

张丹 陶新城 王韦韦 胥小琴 张宏秀*

1.南京医科大学第一附属医院妇产科,江苏 南京 210029 2.江苏省昆山市淀山湖人民医院妇产科,江苏 昆山 215345

骨质疏松症是以低骨量和骨微结构破坏为特征,导致骨脆性增加及易发生骨折的一种全身代谢性骨骼疾病。对于绝经后妇女,由于雌激素水平骤然下降,骨量的迅速丢失,骨量疏松症的发病率占到总发病率的1/3[1],并随着年龄的增长而增高。妊娠期是女性的一个特殊时期,一方面,由于孕期存在的高水平雌、孕激素状态,肠道对钙的吸收明显增加,对骨骼具有保护性作用,另一方面,胎儿的骨骼形成需要更多的钙,如果补钙不及时,同样将引起骨峰值下降,从而增加女性骨质疏松症发生的风险。目前,对于妊娠期女性骨量情况的相关研究较少,为此,我们对本院2014年3月至2016年6月的1798名处于孕期或非孕期的生育年龄女性进行了骨密度检测,以探讨生育年龄女性在孕期和非孕期骨密度变化情况,为生育期年龄女性的营养健康教育提供依据,也为降低绝经后骨质疏松的发病率起到积极的作用。

1 材料和方法

1.1 研究对象

随机选取2014年3月至2016年6月在南京医科大学第一附属医院妇保科行超声骨密度测量的生育年龄女性作为研究对象,共1798人,根据其检测骨密度时期分为非孕期与孕期两组,其中非孕期女性667例,年龄18~44岁,平均年龄28.9±4.4岁,孕期女性1131例,年龄18~45岁,平均年龄28.8±4.5岁,两组年龄差异无统计学意义(P>0.05)。各组根据年龄再分为<30岁组,30~39岁组和>39岁组3组。所有研究对象均无高血压、糖尿病、甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退、肝肾疾病等合并症或并发症,无妊娠并发症及合并症,无骨折史,骨代谢性疾病史及特殊职业史,未服用激素等影响骨代谢药物。

1.2 研究方法

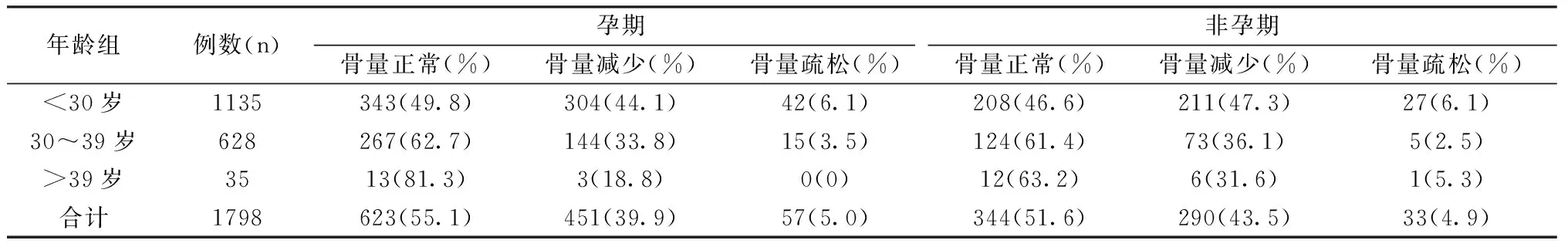

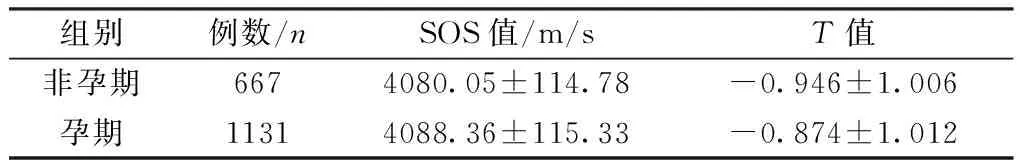

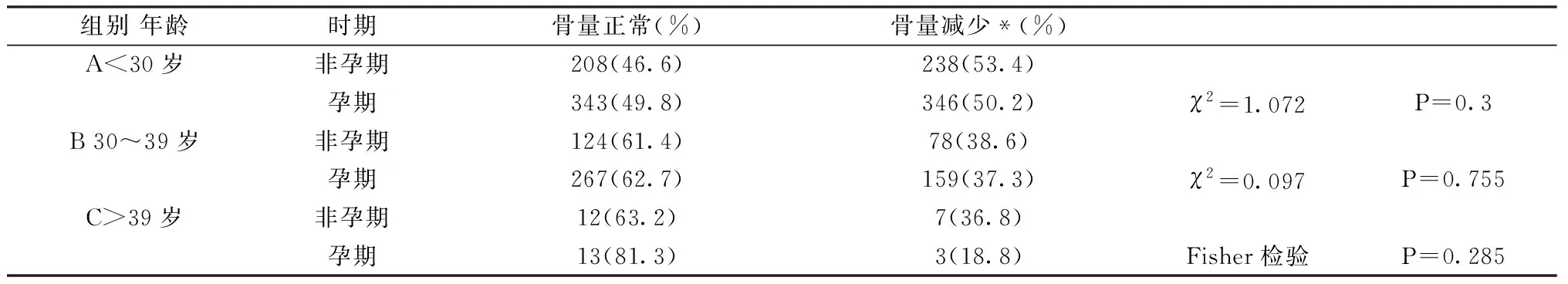

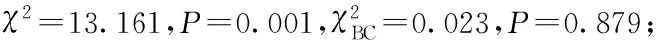

骨密度测量采用定量超声骨强度仪(Sunlight Medical Ltd.Omnisense® 7000S)测量桡骨末端上1/3 处骨超声速率,检测桡骨超声波传播速率(speed of sound,SOS),以超声传播速度SOS反映骨骼强度。骨量减少、骨质疏松判断标准源于仪器自动扫描成像后自动计算出T值。根据WHO 诊断标准分组:T值≥-1.0为正常,-2.5 孕期:<30岁组有689人,30~39岁组有426人,>39岁组有16人,其中骨量正常623人,占55.1%;骨量减少451人,占39.9%;骨质疏松57人,占5%。非孕期:<30岁组有446人,30~39岁组有202人,>39岁组有19人,其中骨量正常344人,占51.6%;骨量减少290人,占43.5%;骨质疏松33人,占4.9%;具体各组分布情况见表1。 表1 孕期与非孕期各年龄组骨质情况表Table 1 Bone status in all age groups during pregnancy and in non-pregnancy 孕期与非孕期骨密度SOS值及T值结果比较差异无统计学意义(P>0.05)见表2。 表2非孕期与孕期骨密度SOS值及T值结果比较 Table2Comparison of SOS value and T value of bone mineral density between non-pregnancy and pregnancy 组别例数/nSOS值/m/sT值非孕期6674080.05±114.78-0.946±1.006孕期11314088.36±115.33-0.874±1.012 注:FSOS=2.186,P=0.139;FT=2.144,P=0.143。 孕期与非孕期各年龄组骨量情况比较差异无统计学意义(P>0.05),而孕期及非孕期各年龄组组间骨量比较差异有统计学意义(P<0.05),两组均显示生育期女性中小于30岁年龄组的骨量较其余两组明显减少,差异有统计学意义(P<0.05),而30~39岁组和大于39岁组骨量差异无统计学意义(P>0.05)具体见表3。 表3 各年龄组骨量情况比较Table 3 Comparison of bone mass among each age group 人体骨密度受遗传因素、生活方式、饮食习惯、体育锻炼等多因素决定[2]。女性在18 岁时约完成90%的骨矿积累,骨量在30~40岁达峰值,绝经后骨量迅速丢失[3]。目前大量文献均在研究绝经后女性骨质健康情况,而对处于骨量大量形成及积累的生育年龄段女性的骨密度研究甚少。国际骨组织协会IOF(The International Osteoporosis Foundation) 曾展开了一项儿童、青年人的骨密度系统性调查[4]:定义发生在青年人中的,脊椎或坐骨T值小于2.5,伴有骨折或者骨折易发风险,或伴有能影响骨代谢的慢性疾病者,都可诊断为青年型骨质疏松症。在对579例健康的绝经前女性(年龄20~44岁之间)进行调查中发现,符合这个诊断标准的高达15%~50%。可见,青年人的骨质情况不容乐观。本文研究发现,在孕期,骨量减少者占39.9%;骨质疏松者占5%,非孕期,骨量减少者占43.5%,骨质疏松者占4.9%。同时,在小于30岁年龄组中孕期和非孕期骨量减少(含骨质疏松)占比分别为50.2%和53.4%,其骨量减少占比明显高于其他两组,差异有统计学意义(P<0.05)。这表明在生育年龄期,随着年龄的增长骨密度也增加,这一结论与张翠玲等[5]报道一致;而对于30~39岁年龄组和大于39岁年龄组间比较,不论是否在孕期,其差异均无统计学意义(P>0.05),国内多篇文献[6-7]也表明40岁以上孕妇骨密度较年轻女性差异无统计学意义。Stagi等[8]在对幼年和青年人骨特点的研究表明: 骨发育成熟期达到的峰值骨量和成年后骨质丢失的速度是导致骨质疏松发生的两个主要因素。而本研究发现在生育期年龄女性中,低骨量女性占比约达一半,已然成为骨质疏松的高危人群,重视生育期女性的骨质情况已刻不容缓。 妊娠期,是生育期年龄女性的特殊时期。在妊娠期,母体为满足胎儿生长发育约需储积钙40 g,妊娠末期胎儿需储钙约30g[9],为了维持自身的钙稳态,体内性激素、甲状腺激素、钙调激素均发生了一系列变化,从而对孕期骨代谢产生影响。Dimov等[10]的前瞻性研究表明骨密度在妊娠期间整体下降。而本研究中发现在生育年龄段的女性中,孕期与非孕期骨量减少(含骨质疏松)差异无统计学意义(P>0.05)。究其原因,一方面,随着社会发展、人群知识结构的上升,很多女性在备孕期已经开始全面身体检查,安全的超声骨密度测定也得到大家的肯定,个体化针对性的补充钙剂也受到妇保医生的推崇,低骨量女性已经开始了早期补钙,而不再是孕中期才补充钙剂,另一方面,孕期女性甚至是备孕期女性更关注钙和维生素的补充,在孕期,很多女性对钙剂和维生素的补充以及各种保健措施的采用往往更加主动。 目前,钙剂和维生素D的补充已经成为绝经后女性防治骨质疏松的基础干预措施。而赵嘉国等[11]在钙剂、维生素D补充和社区老年人骨折发生的相关性Meta分析中却发现,无论是补充钙剂、维生素D,还是钙剂和维生素D联合补充均不能降低50岁以上居住在社区的中老人骨折的发生率。因此,根据骨密度检查早期有效补充钙剂、预防骨质疏松应引起我们的重视。2017版原发性骨质疏松症诊疗指南[12]中明确指出骨质疏松症的主要防治目标应改善骨骼生长发育,促进成年期达到理想的峰值骨量。生育年龄女性处于雌激素水平的高峰期,是骨量储存的最佳时期,我们充分认为重视此年龄段尤其是年轻女性的骨量监测,根据骨量情况及时、合理、足量的个体化针对性补充钙剂及维生素D,通过健康的生活方式,加强营养,均衡膳食,充足日照,进行有规律负重运动及抗阻运动,避免过量饮用咖啡及碳酸饮料,从而最大程度的建立骨峰值,是延缓或防止绝经后骨质疏松的必要及有效途径。1.3 统计学处理

2 结果

2.1 不同组别骨密度检测

2.2 孕期与非孕期骨量情况比较

2.3 孕期与非孕期各年龄组组间骨量比较

3 讨论