“边缘媒体人”的职业变迁与社会阶层*

——基于新闻民族志的观察

2018-12-06彭华新郝金华

■ 彭华新 郝金华

新闻生产绝非新闻工作者的单独行动,而是一种社会联合作业。正如舒德森(Michael Schudson)认为,“每天的新闻主要是新闻从业者和泛新闻工作者(特别包括新闻从业者所称的‘消息来源’)之间互动的结果。”①这种“泛新闻工作者”依附于媒体周边,为新闻生产提供线索、素材、数据等原始材料,甚至为新闻设置议程,制造“媒介事件”。可见这一类不署名的“隐性作者”对新闻生产同样具有重要性,但由于其“隐性”特征,研究者们对这类人群的关注度不高。实际上,社会的各个阶层均存在“泛新闻工作者”,如媒体公关与策展师、政府通讯员、职业报料人、拍客、异地媒体专职摄像、异地媒体临时发稿人,他们处于不同的阶层。本文将研究“泛新闻工作者”中处于社会底层的一类人群,由于他们在媒体职能、社会话语权、经济地位等方面均不占主流优势,因此,本文暂且将其定义为“边缘媒体人”。

一、文献综述与研究问题

1.文献综述

从阶层身份研究职业记者的成果并不少,有人将他们定位为“知识生产者”②,也有人从底层社会研究地方记者在网络中的“阶层共同体”行为。③但是,从这个角度研究“边缘媒体人”的学术成果极少。王晓华研究了报料人群体主动设置媒体议程的意识和能力④,彭华新认为职业报料人“已基本脱离‘报料人’最初以提供线索来获取报酬的简易模式”⑤。另外,有一篇以“新闻边缘人”⑥为题的新闻报道,介绍了一个常年为报纸提供稿件的“民间通讯员”。但是,这些研究都是从职业功能的角度来开展的,并没有关注“边缘媒体人”作为“人”的阶层身份。一些成果已经注意到了“拍客”的草根性与非主流⑦,但都是总结和概括,缺乏学理分析。

社会分层理论是本文的重要理论来源。格伦斯基的《社会分层》介绍了马克思、韦伯、涂尔干等人的理论,收录了大量与等级身份群体、精英、阶级流动、职业等级等理论有关的文章。韦伯提出了社会层次结构的三个标准对本文有一定文献价值,即经济标准—财富、社会标准—声誉、政治标准—权力。⑧“边缘媒体人”在这三个方面的匮乏正是其底层身份的证据之一。本文的理论框架也是依据经济、政治、社会三个标准来设定的。身份认同(Identity)也是与本文相关的重要理论。

身份认同的早期研究是以哲学范式出现的,逐渐发展出三种不同的身份认同模式:以主体为中心的启蒙身份认同,以社会为中心的社会身份认同,后现代去中心身份认同。⑨这些认同理论对本文中“边缘媒体人”的自我意识研究有一定文献价值。在针对社会底层的社会身份认同研究中,以“农民工”为对象的成果最多,由于“边缘媒体人”的身份特征与农民工有很大的相似性(低工资、低文凭、体力劳动、不稳定等),因此这类研究对本文也有一定的启发,比如有人观察到了农民工的自卑心理,认为“目前农民工群体虽然生活在城市里,但仍处于城市里的村民状态”⑩,笔者在田野调查中观察到,“边缘媒体人”同样有与农民工相似的心理和生活特征。

2.研究问题

本文作者对“边缘媒体人”老Y进行了前后8年的观察(中间有间断),并在近期进行了深度跟踪,记录和搜集了大量关于“边缘媒体人”的访谈对话和观察数据,分析这些原始资料之后,试图回答以下三个层面的问题:第一,从传统媒体到新媒体的发展过程中,“边缘媒体人”作为一种处于社会底层的“泛新闻人”,他们的职业生涯如何演变?职业变迁之后,他们的底层身份是否发生了改变?第二,从传统媒体平台转战到自媒体平台之后,“边缘媒体人”有哪些不同于以前的底层身份特征?面对新的媒介环境,他们又采取了怎样的生存策略?在何种理论框架可以分析这种变化?第三,在当代媒介环境中,“边缘媒体人”作为一种自媒体形式,如何认识自己的阶层身份?在这种身份之下,他们有无自我规范意识?如何调适自身的职业伦理?

二、研究对象与研究方法

(一)研究对象

“边缘媒体人”老Y是本文的直接研究对象。老Y,1970年生,原是一位河南农民,1999年来到深圳打工,辗转几年,一直在流水线上做普工。这几年中,老Y由于回老家时间少,经济上也没有改善,老家的妻子便主动提出离婚,离婚之后的老Y更不愿意回老家了。2006年,一个偶然的机会,老Y偶然在《深圳商报》上看到“数码现场”栏目,一张照片的稿费是80元。平时喜欢摆弄相机的老Y突发奇想,在上下班路上拍摄一些突发事件发给报社,一个月下来的收入甚至高于在工厂上班的工资。受到启发之后,老Y似乎看到了一线光明,辞掉工厂的工作,每天拿起相机走街串巷,成为一名不入编的事实上的“摄影记者”。从此,老Y开启了他与媒体打交道的“不归路”。但是,老Y在后来几年的发展中,其身份并非“职业报料人”那么简单,而是采取各种形式与媒体合作,成为一名游荡于媒体周边,为新闻生产提供各项服务的“熟面孔”。老Y的身份为深圳媒体人熟知,在采访(实际上是拍摄)过程中,老Y不仅结识了越来越多的职业媒体人,而且还发现深圳存在着大量的跟他一样身份的“边缘媒体人”。在研究老Y的过程中,本文需要研究老Y与他的同业们的关系,因此,其他的“边缘媒体人”是本文的间接研究对象。

(二)研究方法

本文以新闻民族志为方法论,在不同阶段采取不同的研究方法。对老Y在2006年至2010年间作为职业报料人阶段,由于本文作者“不在场”,无法进行参与式调查,只能通过深度访谈来获取相关数据,还通过调阅文字或影像资料(比如当年老Y的发稿)来了解当年的情形。2010年之后,老Y有了不同的身份,如异地媒体临时发稿人、异地媒体摄像、网络拍客等,在这8年的经历中,本文作者由于工作关系,有不间断进行跟随采访、跟随观察的便利条件,另外,在老Y进行新媒体转型之后,本文的主要方法转为深度访谈。

20世纪70年代以来,新闻民族志成为新闻研究的常用质性方法。白红义认为,较之于此前广泛使用的新闻室民族志,新闻民族志更能描述这种主要采用参与观察方法研究新闻生产的路径,原因在于“新闻室民族志一词具有强烈的新闻室中心主义(Newsroom centricity)的特点,已经不能准确地描述当前新闻生产的最新状况。随着互联网技术的发展,新闻室作为新闻生产的核心场所的作用正在下降:一方面记者从事新闻生产的移动性增强,并不局限于新闻室内;另一方面新闻产品的生产主体和链条增多,生产从一个有形的空间进入一个无形的场域之中”。很明显,“边缘媒体人”并不是在新闻室内做新闻,而是在新闻室的周边提供原材料或半成品,这类人群也是新闻生产的重要影响因素,对他们生存状况的体验,以及生活细节的观察,是新闻民族志在新闻室之外的研究实践。

深度跟踪个人的生活是民族志普遍适用的方法之一。大量的以个人为对象的民族志名著获得了巨大的学术成就,可以说明这种方法结合了“文学的笔触与科学的依据”。例如,肖斯塔克(Marjorie Shostak)的《尼萨——一个昆人妇女的生活与诉说》以个人叙述为主体,呈现作者自己的个人叙述以及民族志概括和评论,通过三种声音的并置,较成功地调和了客观化的民族志表述和田野工作中的主观性经历,并尝试建立个人叙述在民族志表述中的权威。本文同样选择了个人叙述和观察的方法,对提取的内容进行了民族志的概括。这些民族志名著作为样本,为本文提供了一定的方法论依据。

三、“边缘媒体人”的职业变迁:新媒体技术带来了阶层的改变吗?

自2006年至今,老Y的媒体人职业生涯经历几次转型:职业报料人→异地媒体专职摄像→异地媒体临时供稿人→商业摄像→新媒体拍客。每次转型都是一次身份调适,以适应不同的媒体与社会环境。传统媒体衰落与新媒体兴起无疑是老Y职业转型的重要背景。

2006年老Y放弃工厂工作,仍居住在外来工聚集的城中村,每天坐公交车穿梭在深圳龙岗和宝安两个区域(当时为主要工业区),对底层有亲身体验,获得民生新闻的素材也比较及时。因此,他拍摄的图片或视频被电视台和报社采纳的几率很高,并与职业记者建立了很好的关系,老Y经常搭乘A媒体的采访车,与记者一起采访,然后将拍摄的影像素材出售给B媒体或异地媒体。两年后,老Y发现自己并不是唯一的报料人,很多来深圳打工的农民工参与到这一群体中,其中专职的就有20余人,非专职的则不计其数。这就意味着老Y的竞争者越来越多,随之而来的是与本地媒体的蜜月期告终。

在给本地媒体供稿处处碰壁之后,老Y试图向外市争取生存空间。在前期与异地媒体交往的经历中,老Y建立了与异地媒体的关系,并发现了驻深异地媒体存在的严重问题:人手少、调度慢、资金少、对深圳本地不熟。而老Y正好可以低成本、高效率地解决这些问题。2010年,老Y与XX省电视台公共频道合作,成为一名异地媒体专职摄像。在这个岗位上,老Y不得向被聘频道以外的媒体供稿,薪酬按照底薪(2000元)+稿费(如被录用每个视频新闻200元)的标准发放。相比报料人,这个岗位具有一定身份感:有固定搭档、有指定选题、有台标和名片作为身份符号(无记者证、无工作者)。但是,这仍是一份缺乏稳定性的临时工作:聘用频道可以随时解聘合同、不能保证每天有选题、不能自主寻找合适选题。最关键的是,市场由以前报料人的“一对多”变窄为“一对一”。2013年,由于聘用频道效益问题,老Y被无故解聘,结束了三年的专职摄像工作。但是,老Y并没有放弃新闻工作,开始不定期、不定向地给异地媒体临时供稿,仍以稿费为收入来源,但底薪被取消。在这期间,老Y的收入又降了一成,越来越难以支撑房租、交通费。在经济压力之下,老Y于2015年试图脱离媒体机构,进入商业摄像领域,成为一家婚礼拍摄公司的摄像。但是,拍摄新闻的DV技术并不能满足商业摄像的技术要求,2016年,老Y再次遭遇解聘。当他再次试图回归传统媒体的报料人和供稿人身份时,这个市场已严重缩水,当年的几个与老Y关系密切的同行分别转战到网络视频平台,成为名副其实的拍客,这种现象给老Y以启发,凭借以往的资源,很快成为X视频(一家网络视频平台)的供稿人,稿费结构发生变化:无底薪,网站主页录用500元,地方网页录用50元。但是,网站主页的发稿难度远高于传统媒体。

从老Y的职业变迁来看,无论从事何种具体工作,他的底层标签一直存在:低学历、外地人、专业性缺失,在与传统媒体合作阶段(2005-2015年)没有提升专业技能,随着年龄增大,更无法通过自媒体进行商业化转型(比如成为专业摄影师)。Featherman与Hauser在论述职业流动的机会时做了一些前提设定,“在职业等级的顶端和底端存在大量的不流动;围绕着在顶端和底端的职业等级的极端值的是过渡区域,在这里面存在不流动和在相近的极端层级间流动的相对相似的可能性;把职业等级中的极端和过渡区域总计起来看成是相对接近于所有的向上和向下流动。在这个意义上可以说,数据表明跨越阶级边界的流动存在着障碍。”很明显,“边缘媒体人”的底层标签是他们职业流动的屏障,自媒体机构和环境也没有给他们整合更有优势的社会资源,更无法让其完成“去标签化”。因此,这种职业变迁充其量只是社会底端的内部流动,而不是一种跨区域和跨阶层的向上流动。

四、作为自媒体的“边缘媒体人”:底层表征、生存策略与理论框架

从职业脉络来看,传统媒体时期的老Y无论给本地或异地媒体供稿,他底层身份一直存在。成为自媒体拍客后,他的生存空间并未扩大,如上文所述,并不存在一个向上流动的渠道。通过对老Y的5次访谈和3次跟踪采访,本文试图从中抽选出与“边缘媒体人”有关的信息,以此来解释“边缘媒体人”在自媒体实践中的阶层表征。本文从这些理论中获取方法支持,分析访谈和观察材料,并对其进行编码。

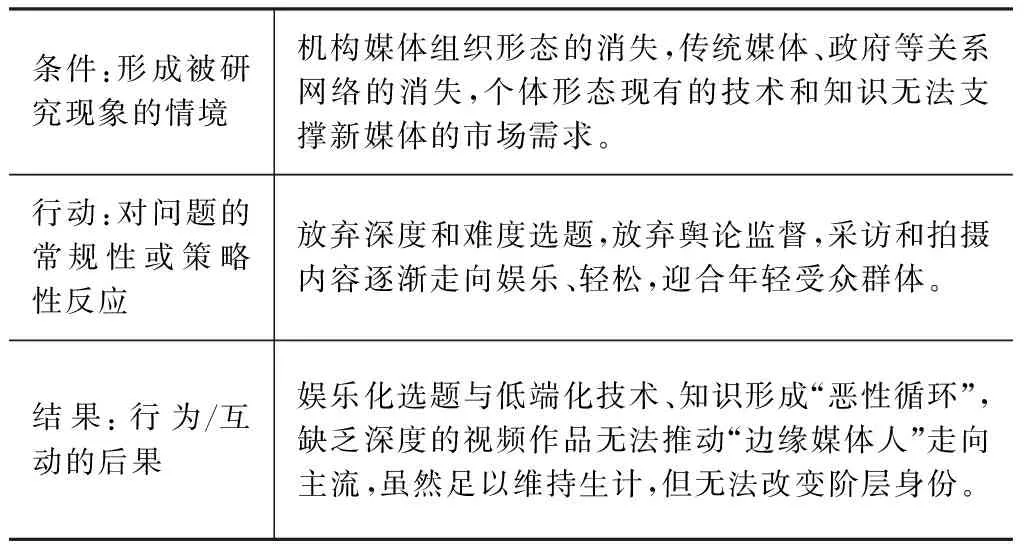

1.开放性编码。开放性编码是从原始资料中提炼概念和范畴,并确定概念和范畴之间的关系,标记一般术语或经验术语。此处只对老Y进行客观性描述。

表1 “边缘媒体人”底层表征的概念化与范畴化

表2 “边缘媒体人”阶层属性的条件、策略与结果

2.主轴编码。施特劳斯(Strauss)和科尔宾(Corbin)使用了一套科学术语来建立可见类属之间的联系,包括:条件-行动/互动-结果,试图将数据再次恢复为连贯整体的策略。

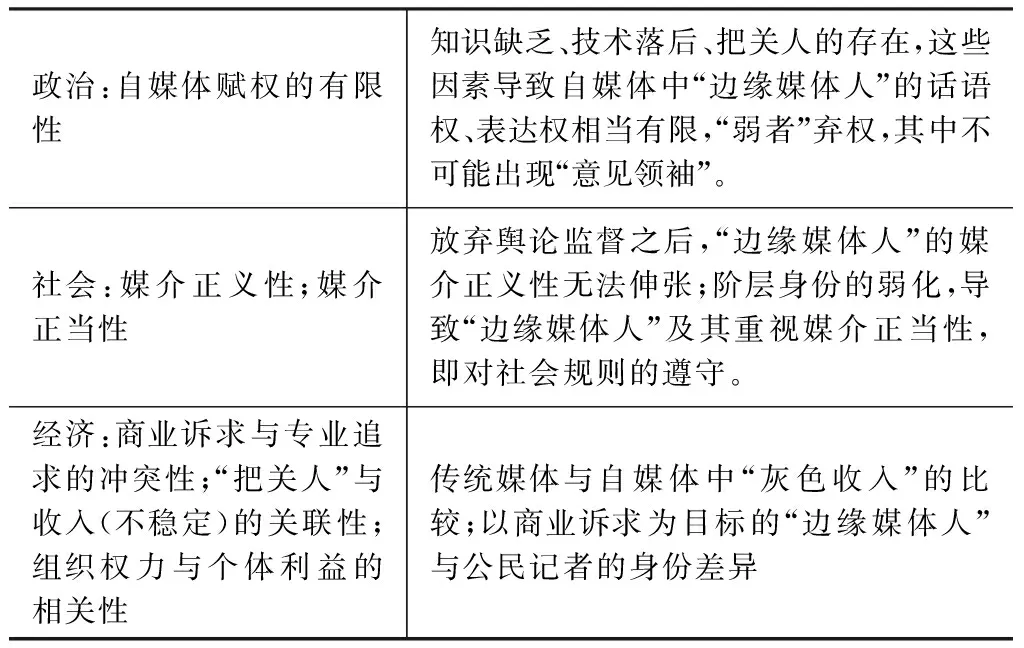

3.理论编码(Theory Coding)。理论框架可以借鉴已有的成熟框架,即发现某个理论框架刚好可以解释主轴编码中的类属关系,也可以自己创建一个新的框架。此处借鉴韦伯提出了社会层次结构中政治、社会、经济三个标准,形成理论框架。

表3 解释“边缘媒体人”阶层属性的理论框架

五、“边缘媒体人”阶层属性的自我意识:自媒体的自觉与自律

被互联网所汇聚的“大众”十分强大,但“个体”却较为卑微。以自媒体身份出现的“边缘媒体人”并没有专业追求,他们的第一目标是实现交换价值,让自己的新闻产品能够通过“把关人”终审,获取报酬。因此,他们往往在伦理层面暴露了不同于职业记者的自我意识。从老Y的媒介实践来看,他已经意识到了这一问题,并尽量模仿职业记者的规范性行为。

1.政治伦理

政治伦理是媒体机构的基本要求。无论从事何种具体工作,“边缘媒体人”在与媒体机构的磨合中逐渐理解了政治伦理这条“底线”。比如,报料人的新闻线索或新闻半成品,一旦有违国家政策,则难以被购买。这是一种功利性的政治伦理遵守。当报料人逐渐演变成自媒体形态的拍客之后,这种功利性政治伦理的影响依然存在,也可以将这种伦理遵守看成是一种策略性生存方式。从与老Y的访谈可知,自媒体平台的定位、把关人的设定、拍客的职业认知,是自媒体政治伦理的三个要素,而拍客的职业认知是一种最为直接的伦理自觉。

拍客的个体形态不仅需要遵守于自媒体机构的政策导向,同时也对宏观的政策走向有清晰的认知。这种伦理自觉是自媒体健康发展的重要因素,也是“边缘媒体人”得以在夹缝中生存的基础。从这个层面来看,自媒体赋权只是一种虚无的表象,也是自媒体时代的伪命题。自媒体看似打破了传统媒体时代的单向传播局限,人人可成为记者,但“边缘媒体人”的生存状况和职业禁忌却表明,社会化的新闻生产仍然遵循政治伦理的基本要求,仍然维系着规范化的政治话语体系。

2.社会伦理

媒体人的社会伦理有两层含义,其一是作为权利的社会正义的伸张,其二是作为义务的社会规则的遵守。关注弱势群体,开展舆论监督,提升社会底层的话语权。如前所述,“边缘媒体人”被贴上了社会底层的标签,无论与职业记者合作时,还是与采访对象接触时,都表现出了强烈的自卑心理。这种自卑心理让他们与社会底层存在着强烈的身份认同感。

老Y:涉及到老百姓切身利益的一些事,跟老百姓有关系的,反正就是说,我喜欢这个就搞(拍摄)这个,有情怀地搞。我每次去拍一个东西,就把我自己的理念和情感都投入进去了,你没有那种爱心啊,你不会去做这个事。

笔者:你是读了最高什么学历?

老Y:我也高中生吧,跟那个没关系,一个是跟成长经历有关系,一个就是家庭教育,像我就是拍一些,遇到一些乞丐啊,我就是拍些这些东西,我就是从乞丐身上发现他的一些亮点,挖掘他背后的一些故事。

从访谈资料可知,老Y在工作中表现出了对弱势群体的同情,并对缺乏同情的同行不满。但是,尽管如此,这种社会正义仅停留在“关爱”层面,当需要代表弱势群体参与“抗争”时,也就是需要对侵犯底层利益的事件进行舆论监督时,老Y却望而却步,宁可选择一些娱乐化的题材。作为一个底层的“边缘媒体人”,老Y伸张社会正义的能力是有限的。

在社会规则方面,老Y表现得极端谨慎。缺乏正统的组织形态,商业化的自媒体个体很难让社会赋予其公共性认同,更难形成传统媒体在采访和播出时所构建的仪式感。失去了组织的依托,个体化的采访和拍摄,让这种曾经被视为神秘的传播行为逐渐“祛魅”,甚至变得低廉。在这种情形之下,“边缘媒体人”必须依照社会规则谨慎行事,否认极易招致社会的反制。现实中,这种社会反制曾出现过,包括刑拘、起诉或媒体封杀,例如,老Y在访谈中提及,拍客兼报料人老Z曾因泄露警方办案信息而被刑拘(后被判刑三年)。

3.经济伦理

与职业记者的“党和人民喉舌”“公共利益代言人”等身份不同,“边缘媒体人”的拍摄和采写只是一种谋生工具,其终极目的在于用产品换取经济效益。因此,对于“边缘媒体人”的商业诉求,我们无从谴责。“边缘媒体人”是依附于媒体机构周边的个体,在经济收入上无底薪、无福利、无政策保护,只能尽可能多地生产新闻产品,并尽可能多地出售给不同的媒体机构,然而,无论是报料人、专业摄像、临时供稿人,还是网络拍客,“把关人”都是一道坎。以老Y所在的视频平台为例,要被网站主页录用获得500元稿费是非常难的,把关人不仅要看视频的专业性,还要看选题在全国范围的典型性。在经济压力之下,很多拍客同时兼有报料人和异地临时供稿人的身份,增加收入来源。

以上属于合法的经济来源部分。“边缘媒体人”是否存在开辟“灰色收入”的空间和能力呢?根据以往的媒介经验可知,媒体人的灰色收入有两大来源:“车马费”与“封口费”。报料人缺乏传统媒体身份和采访权利,一般难以获得灰色收入。但在实践中,也有与职业记者私人关系较好的报料人,以记者的助理或实习生的身份进入采访现场,获得“车马费”或“封口费”。但是,异地媒体专职摄像和临时供稿人则不一样,他们由于获得传统媒体机构的身份证据(台标、名片),因此也获得了领取上述费用的资格。老Y在访谈中透露,另一个“边缘媒体人”老Q曾抱怨广州的“车马费”少:

老Y:他在广州的DV频道,待了一两年,一个月才三千块钱,他本来想来深圳(驻站)的,这边人熟啊,人(频道领导)不让你过来,就让你在广州。……在这边还能整个红包(车马费),在那边什么都整不到,干了一年,每个月还得从家里拿钱,那干个啥,走了嘛。

近年来异地媒体大量裁员,专职摄像和临时供稿人纷纷转为网络拍客,灰色收入也随之消失,拍片和发稿成为了唯一的经济来源(身兼报料人、异地媒体供稿人的拍客除外)。无论何种形态的“边缘媒体人”,商业诉求和经济利益追求是最原始的传播动力,低廉的价格和高强度的劳动促使他们试图寻求其他的收入来源( “灰色收入”和“身兼数职”)。但是,底层标签又限制了他们在职业上向外扩张,只能进行内部流动。

商业诉求是“边缘媒体人”与公民记者的本质区别所在。公民记者是指“每位民众都是记者。记者不是特殊族群,任何想找出新的发展并写成报道,供他人分享的人,都是记者”。这个概念中暗含的意义是:公民记者的报道是对于社会有感而发,是一种公民表达,其目的是尽社会义务。但是,本文认为,“边缘媒体人”的商业诉求让其成为一种纯粹意义上的“生意人”,需要与公民记者进行区分。

六、结论与思考

研究发现,无论媒介环境如何变化,自媒体技术如何发展,作为个体的“边缘媒体人”仍然演绎着传统媒体时代的伦理基础,仍然处于社会底层的生存境地,仍然没有获得较高的媒介话语权,更无法借用自媒体的平台和空间将自身塑造成意见领袖或公民记者。在自媒体时代,“边缘媒体人”在政治地位、社会资源、经济基础等方面,与已经“没落”的职业记者仍然有较大的落差,在自我意识上仍然存在自卑心理,并在实践中试图通过伦理来建立自我调适功能和职业生存策略。基于此,本文进一步认为,自媒体时代并非每个人或每个社会阶层的黄金时代,看似繁荣生长和雄劲扩张的自媒体,并不能给本身不具备资源和能力的人带来更多机会和权利,遵循社会规则与媒介伦理仍然是一条底线。自媒体技术无法打破现有的社会阶层关系,因为它仍然以 “人”为基础,以“人”的能力为原动力,“人”的知识体系、技术精度、权力资源等因素,是作为个体的自媒体得以实现社会建构功能的决定性因素。

注释:

① [美]迈克尔·舒德森:《新闻社会学》,徐桂权译,华夏出版社2010年版,第4页。

② 张泉泉:《重塑知识生产者形象——公民新闻时代专业记者的再定位》,《江淮论坛》,2014年第1期。

③ 彭华新:《社交媒体中的自发式“记者联盟”研究:身份、环境、伦理》,《国际新闻界》,2017年第7期。

④ 王晓华:《报料人参与媒体议程设置情况的实证研究》,《新闻与传播研究》,2010年第3期。

⑤ 彭华新:《从“职业报料人”看新闻活动主体的境遇变迁与身份变异》,《国际新闻界》,2015年第1期。

⑥ 辛一:《“新闻边缘人”——任贵林》,《现代快报》,2013年11月3日。

⑦ 闫汇芳:《读图时代的拍客——拍客草根性的研究分析》,《中国传媒科技》,2013年1月(下)。

⑧ [美]格伦斯基:《社会分层》(第2版),王俊等译,华夏出版社2005年版,第108页。

⑨ 陶家俊:《身份认同导论》,《外国文学》,2004年第2期。

⑩ 方艳:《城镇化进程中农民工方言传播与身份认同研究》,《新闻大学》,2015年第2期。