中外电视情感调解类节目话语方式的对比分析

——兼论文化语境和社会结构如何影响传播主体的话语策略

2018-12-06郭瑛霞

■ 郭瑛霞 赵 璐

电视情感类谈话节目将调解形式引入节目中,以明星或普通人生活中的情感冲突、利益纠葛为主要题材,由当事人现场讲述,通过主持人、嘉宾(专家、平民调解团或明星等)的分析、劝解和疏导,以最终解决矛盾为主要目的。就国内而言,虽然当前我国电视综艺节目的内容和形式不断更迭,但电视情感类谈话节目依然是卫视频道和地面频道的一种主力节目样态,特别在地面频道这种情况更甚。据官方统计,目前全国共有19个省级电视台,1000多家地市县电视台开办了电视调解栏目。①而相比于国内,电视情感调解类节目在20世纪60年代开始就在以英美为代表的国家里制作播出,此类节目作为谈话节目和真人秀节目的衍生,其发展态势更为成熟。

不同文化语境中生产的电视产品在类型特征、表述方式等方面自然存在较大差异。如果我们在这一层面针对电视情感调解类节目展开深入的学理讨论,那就无法绕开作为跨文化比较研究中重要的文化语境问题。因为文化作为“人们在物质、知识上和精神上的整体生活方式”②,作为人类特有的现象和符号系统,需要借助于意义和语言而存在,而调解类节目的基础恰恰就是这种存于日常生活中的语言文化。

所以,对中外情感调解类节目的分析,离不开对其文化语境的对比,在不同的文化语境下其所体现出的调解特点、情感呈现方式、受众社会文化心理等众多方面都存在着差异性。而结合电视调解类节目展开的文化语境研究是指将语言动态研究机制引入话语,特点是把语境放入到重要位置,高度重视节目内互动多元主体的心理、生理、社会因素及说话人当时的情景。对中外电视情感调解类节目中参与者(主持人、参与嘉宾、专家、节目受众、制作人、编导等)在不同(场域)类型的节目中的互动进行探讨,将揭示语言(话语、肢体、行为符号等)和文化之间存在的关联及规律。

一、中外电视情感调解类节目中的文化语境差异与主持人话轮转换策略对比

(一)中外文化语境的差异

情感调解类节目是电视谈话类节目的一种类型,涉及到人们在日常生活层面最直接的互动方式——会话,中外文化语境的不同,对情感调解类节目的互动方式影响也不同,美国传播学家霍尔(Hall)对语境的研究从文化差异角度上将其分为高语境与低语境③。他描述在英国、美国这样低语境文化区,人与人之间若实现有效传播,必须尽可能将自己意图表达清楚,会在交谈中准确告诉对方自己的想法,更倾向于采取对立和直接冲突的态度。与此相反,像中国这样的高语境文化区,人与人之间交流习惯凭直觉,交流方式委婉和谐。既要不冒犯对方,又要说出自己的烦恼,他们说话时,容易绕过要点,不触碰到问题的关键部分,期待另一方能够在这种状态下了解自己的意图。所以,高语境文化区的人更愿意采取非对立和非直接冲突的态度。从中外情感调解类节目的会话方式中,可以窥探中外高低语境的差异性直接影响了节目的叙事特点与风格特色。笔者将从分析中外不同文化语境对情感调解类节目的互动方式—会话方式的影响进行切入,并具体分析节目互动中参与者角色的权力位置。

(二) 高低文化语境下的节目主持人话轮转换策略比较分析

从高低文化语境的视角切入,我们能发现:低文化语境国家出产的电视调解类节目的主持人话语地位结构较为扁平,主持人、当事人、专家(团)、现场观众的参与性都很高,但是主持人的话语控制能力极强,调解方式透过“硬性”语言的直接介入,不仅活跃了现场气氛,还直接影响当事人情感调解的结果走向。

高文化语境国家出产的情感调解类节目中的主持人、当事人、专家(团)、现场观众的层次感和距离感较为明显;当事人在话语结构中地位最高,成为节目的核心;主持人居中,柔性的“劝和”话语间接的介入到节目的调解过程中,引导调解结果的走向、推进叙事节奏;观众地位最低,在节目全程的参与性很小,现场互动性较弱。

笔者选取中外两档具有较强影响力和典型性的节目案例进行剖析,一档节目是低语境文化国家的英国ITV频道2005年开始播出的《杰里米·凯尔秀》(JeremyKyleShow),另一档节目是高语境文化国家的中国天津卫视2010年开始播出的《爱情保卫战》。选取这两档节目原因,一是节目主题都是主打“情感+心理”调解,都将现实中两性、家庭亲密关系中遇到的各种困惑与矛盾搬上舞台进行“对抗”展示;二是节目主持人都是各自国内有一定影响力与主持经验的男性主持人,免除男女性别差异等因素对主持话语风格的影响;另外,为了更有针对性的对比两档节目的主持人话语风格,选取同时期(2011年)播出、相似情感矛盾的话题——“两性关系中怀疑伴侣出轨”进行主持人话语策略分析,分别是《杰里米·凯尔秀》的一期节目《你和我的男朋友在公交车后面做了什么?》(What happened at the back of the bus with my boyfriend)和《爱情保卫战》的一期节目《“冲动姐”现场痛扁出轨男》。以下选取语料及所有统计只针对主持人与当事人的访谈时段,节目中穿插的VCR、专家点评及场外观众互动环节则不计入其中。

话轮分析属于会话分析范畴,是以美国社会学家哈维·萨克斯(H.Sacks)为代表的“会话分析学派”(conversational analysis)从社会学、语言学等理论流派中提炼出新的研究领域。根据萨克斯等人的观点,会话参与者在会话过程中所得到的一次说话权,以及从得到这个说话权开始到想放弃说话权或者不得不放弃说话权为止所说的话称为一个话轮。为了解释会话参与者们怎么有秩序地轮流说话,萨克斯等提出了一个会话的话轮交接系统,该系统有两个要素,一是话轮构成要素,由不同的语言单位组成,可以是单词短语甚至是句子及组合构成单位;二是话轮分配要素,现在说话者指定下一个说话者或者有人自选成为下一个说话者获得下一轮话语权。④

在会话中,话轮构建对于话轮的次序、话语的理解有着重要的意义,话轮转换中的语言形式体现着话轮和文化语境的关系,也深入体现以言语为主要交流符号的情感调解类节目的会话效果及主客双方的话语地位结构。根据话轮转换的理论,参照已有学者王欢、马骐从经验研究维度,从谈话类节目涉及到的“话轮保持”“话轮索取”“话轮放弃”三个角度,来呈现电视情感调解类节目中主持人与当事人之间各自在话轮控制中采取的策略,进而呈现出影响主持人的话轮策略的文化语境差异。⑤

在电视情感调解类节目中,主持人如果把持话轮不放,一般集中在介绍当事人情况、串场、引导当事人对双方情感矛盾的原因叙述,以及调动现场气氛等内容中出现;而主持人要在双方当事人情绪激动、场面争执不可控制或者当事人叙述偏离诉求时进行话轮夺取,一般采取直接插话和间接接话,重新掌握话语权,在有限的时间内疏导当事人的情绪,挖掘更多相关信息以保持节目顺利进行。必要时,主持人也会进行话轮让渡,由当事人开始新的话轮。下面具体分析中外电视情感调解类节目中主持人的话轮转换策略差异。

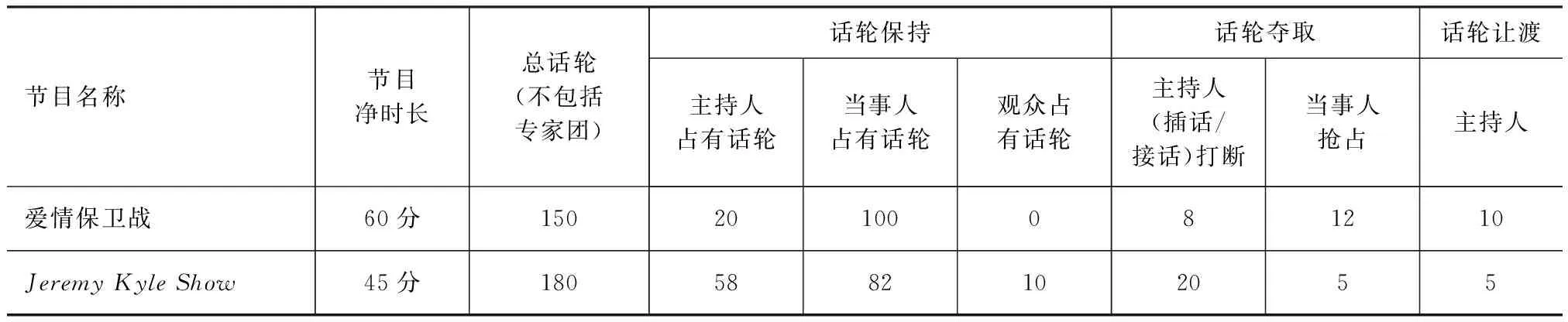

1.中外主持人话轮保持、话轮夺取、话轮让渡数量的对比分析

两档节目基本上都是采用主持人和当事人之间话轮交替形式。语料数据显示(表1),JeremyKyleShow的话轮转换频率略高,从主持人与当事人双方把持话轮、夺取话轮的总次数来看,Jeremy Kyle明显高于《爱情保卫战》的主持人赵川,而话轮让渡数量Jeremy Kyle明显低于赵川。说明Jeremy Kyle在谈话中的态度更为主动积极,他总是以一个“硬性介入”的姿态保持和夺取话轮,在矛盾争执中牢牢控制着话语权,甚至较少的让渡话轮,完全把握住节目的整体走向。赵川更多的是使用一种“柔性控制”话轮,他善于扮演一个倾听者,主要通过附和、引导、追问等方式沿着当事人话题思路继续调解,循序渐进的推进节目的进程。

2.中外主持人话轮保持、话轮夺取、话轮让渡原因对比分析

从两档节目主持人话轮保持的原因看(表2),Jeremy Kyle主要是为了调动当事人的情绪与活跃现场互动氛围。比如,Jeremy Kyle用他犀利、爱憎分明的语言,用时常单腿跪地、食指敲击舞台的肢体动作参与互动,鼓励嘉宾针对某一情感矛盾点进行更深入的谈话,也暗示了作为主持人话语权的重要性,此时话语力量与丰富的肢体语言展示给现场观众,起到推动话题层层深入,推动戏剧化情节达到高潮的作用。而《爱情保卫战》的主持人赵川把持话轮的大多数情况是围绕着疏导当事人情感矛盾,抽丝剥茧,引导当事人表达诉求,较少主动去活跃气氛,主要推动整个节目的故事完整性与话题的延续感。

表1 两档节目样本期次话轮保持、夺取及让渡情况的对比(单位:次)

话轮夺取的原因看(表2),Jeremy Kyle的打断原因则多是向当事人提问、评价归纳观点。语料显示Jeremy Kyle经常提出问题和表达自己的强烈情感与态度。不断地抛给当事人新问题,引导其从多个角度深入谈话,并以此为新的兴趣点来引发观众的欢腾。这不仅给当事人营造一种开放的、平等的、畅所欲言的氛围,消除了谈话的沉闷感,加快了节目的节奏,同时也引导谈话走向深入。用主持人自己的评价来说就是“我说我想说的话”,话语坦诚生动,真实大胆。赵川的打断,多数情况是属于延续话题的打断,也就是夺取话轮后,依然延续当事人的思路,针对当事人的谈话进行评论、更正、补充或是提问。同时,语料显示,赵川的话轮长度一般较短,更多地表现出客观的观察者形象。赵川在夺取话轮后一般不会把持很久就会再次把说话的机会返还给当事人,这种打断一般不会影响当事人的谈话思路,相反,可以帮助其连贯思路、消除紧张,沿着谈话的方向把事情交代完整。

最后,从让渡话轮的原因看,Jeremy Kyle在先以直接打断方式夺取话轮后,归纳评价上一嘉宾话轮中的观点,然后抛出新的问题,让出话轮。而赵川多是通过追问的方式,在当事人谈到某一问题时,赵川会顺着嘉宾的叙述对其中细节进行追问,从而使当事人对某一问题的叙述更加丰富。所以Jeremy Kyle让渡话轮时的提问方式与之前当事人的会话关联性相对较小,这也就体现了综合性、应变性较强的语言的控制与会话技巧。

表2 两档节目样本期次主持人话轮保持、话轮夺取、话轮让渡原因对比分析(单位:次)

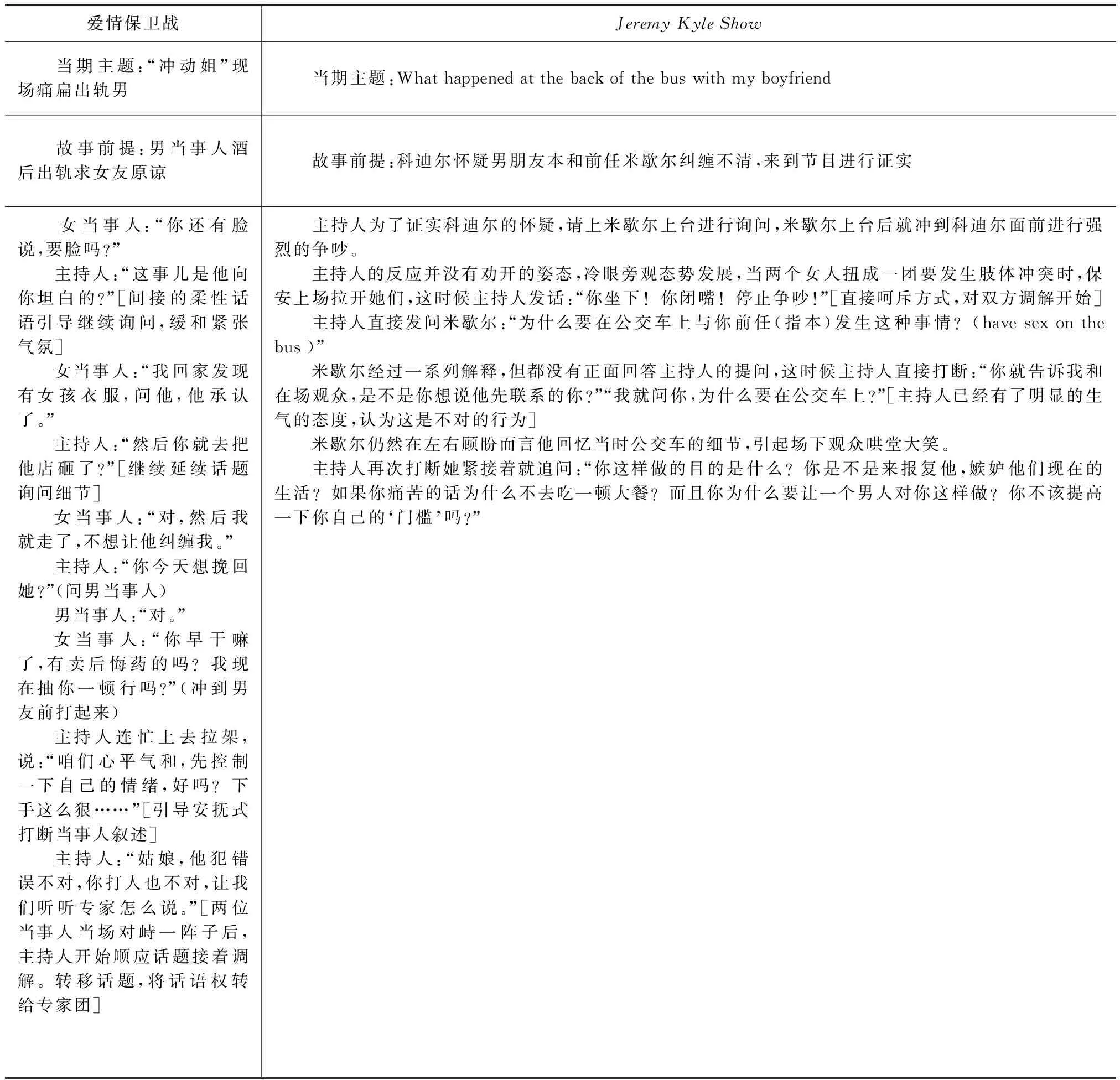

笔者除了对比两档节目进行上述语料量化分析,也摘取了节目中主持人与嘉宾的对话片段进行风格差异对比,呈现高低文化语境影响下的话语差异,见表3。

总而言之,从主持人的话轮转换策略可以看出,在高低文化语境影响下的电视情感调解类节目中,主持人与当事人话语权定位不同。低文化语境国家出品的电视情感调解类节目主持人个人特色更为鲜活,更为积极介入当事人的话轮,使节目呈现更多的话题吸睛点,节目内容更集中,易与观众产生共鸣。而高文化语境国家出品的同类节目由于会话方式的含蓄与避免冲突,间接影响了节目的主持人主动让出话语权,侧面引导为主,为延续话题介入当事人的话轮,使节目呈现内容更全面、更连贯,故事性更凸显。

表3 两档节目样本期次中主持人话语风格差异对比

二、中外社会文化结构差异与电视情感调解类节目中的调解方式对比

(一)中西社会关系结构:差序格局中的群体本位与团体格局中的个人本位

中外情感调解类节目不仅在高低文化语境影响下,产生不同的会话互动形式,更进一步来说,中国和西方国家(英美)在社会结构及文化价值观方面的差异性,深度影响情感调解类节目的调解方式与专家/调解员权威角色的塑造、调解的方式,以及参与嘉宾认可的调解标准和结果。比如,我们不得不思考,当面对同样的情感矛盾,为什么有的节目的“知识性”权威(如法律、心理专家)的专业知识发挥更大的效力,而有的更重视传统的道德标准与伦理规范作为调解的准绳,比如人民调解员的劝解?

首先,我们先从中西的社会结构进行基本的对比,来理解不同的社会结构是如何影响不同人的行为特点。费孝通先生曾经对中西的社会结构进行了形象化的对比⑥:西方社会是“团体格局”就像一捆捆的柴,平等的关系结合到一起,团体中可以有组别但是每个组别里的个人地位是平等的;而中国传统社会是“差序格局”,个人的社会关系是一个人一个人推出去的,是私人联系不断增加的水波纹状社会结构。所以西方国家的私人边界清晰,中国的私人边界模糊且有伸缩能力;西方国家的父母与子女的权利义务明晰,而中国的家庭关系内部复杂而又道德责任感明显,孝文化、家族人伦对个人的观念和行为影响颇深。

不同社会结构影响下的个人行为与价值观又具有怎样的特征?西方人习惯于以个体为本位,每个人以财产和能力为其存在保障,不以血亲和家族为其生活依据,社会行为主要取决于个人的需求、主观态度以及契约性等,其幸福感多来源于对自我认可,遇到问题时会理性的抉择,权衡关系的利弊;而中国人从传统上讲以群体为本位,个人的价值不是取决于其自身的能力和财产,而更看重于在家族和社会中的地位。比如中国学者杨中芳认为:“中国这种‘社会定向’的文化结构,以‘人伦’为经,‘关系’为节,注重‘大我’概念的培养,服从规范、牺牲‘小我’、完成‘大我’是幸福的先决条件,而社会的有效运转离不开个体自律,所谓的社会公正是对守规范者的奖赏和对违反者的惩罚。而西方‘个人定向’的社会结构,着重个体的自由、权利及成就,注重个体独立、自主的培养,认为‘小我’幸福是社会幸福的基础,追求个体利益是被鼓励及许以重赏的。”⑦

(二)中外情感调解专家话语策略对比:尊重个人权利自由与注重人际关系和谐

“尊重个人文化主体性”的理念在电视情感调解类节目里,集中体现在个人意志的极大自由,拥有话语权的专家(团)即有能力去评估社会的种种现象以及人际关系,尊重当事人个人的权利与自由是调解方式的第一要义,诉诸于法律与知识是其调解当事人矛盾、维持秩序的主要方式。如何在调解过程中尊重嘉宾个人的权利和保障个人的利益,就成为西方电视情感调解类节目的基本价值取向。

而中国以群体本位产出的电视产品一般以群体而存在的“人的社会主体性”为出发点,以实现人际和谐为宗旨,注重人与人、人与社会之间的协调,强调道德教化的重要性,其制作理念是以伦理价值为基础。“道德中心主义”基本价值取向是重人伦,认为伦理道德的完善是人的价值最高体现,提倡通过自我修养不断实现更高的道德理想。因此中国的电视情感调解类节目中的专家(团)的调解策略更注重关系的稳定与和谐,看重伦理道德性教化意义,其话语权更多是要关照中国的传统文化特色,专业知识背景是要融入到集体性和谐文化氛围中。如果是破坏集体性和谐的文化氛围,触碰到家庭利益、道德责任、伦理规范,都是要以整体的共同利益为导向进行调解,重视彼此幸福有所贡献的个体价值,有悖道德标准要受舆论谴责。每一个个体在一定的情境中被赋予某种角色并被确定在某种位置上,个体社会化是为了能调整自己的行为以适应自己所属的集体,理解别人的想法、有同情心,承担好自己的社会角色。

(三)中外情感调解类节目中专家话语策略案例对比分析

笔者选取中外情感调解类节目中专家(团)调解策略具有代表性的节目进行民族志内容分析(ECA⑧),一档是美国的《菲尔博士秀》(Dr.Pillshow),另一档是我国北京卫视的《第三调解室》。选择两档节目进行对比原因不仅是因为这两个节目在各自国家有较高知名度,同时也在于《菲尔博士秀》的专家菲尔博士是婚姻和家庭治疗专家,《第三调解室》的毕金仪也是知名心理咨询师。二人有同样的心理学专业知识背景,但他们在节目中的话语策略各具特色,具体分析如下。

菲尔博士在每期节目播出后都会在官网归纳总结出给异性夫妇、男人、单身人士、女性、父母等发生情感矛盾时的策略性建议,经过最新检索(2017年9月)进行民族志内容分析后发现菲尔博士作为心理治疗专家给处于矛盾中的情感男女提供的建议与治疗方式秉承的是个人主义价值观导向:当感情矛盾不可调和之后,如何建立平等的契约关系,如何维系良好的沟通、相互尊重是每一个伙伴关系都应有的价值共识,是节目着重强调的价值导向,也是调解情感矛盾的关键。

比如,在对异性夫妇的建议中,发现菲尔博士在“为你们的关系感到骄傲”这个主题中,反复告诉情侣们,他们需要对同样的计划感到兴奋,无论是对婚礼策划、对性的期望、对待怀孕,还是面对债务。建议情侣们利用协商、谈判技巧来制定这些计划。在“警告信号:你的关系中有严重的问题”这个主题中,建议中包含了如果不是一般关系冲突,则预示着一段关系必须结束。在“伙伴关系是关于相互尊重、接受和分担责任”这个主题中,菲尔博士经常把夫妻双方的意见分歧(比如关于金钱的争论)变成讨论,讨论如何建立和平、尊重的伙伴关系,并劝告夫妻在做决定时要考虑对方。

而笔者对国内《第三调解室》的心理专家毕金仪的调解话语进行内容分析后(语料来自对2017年7月-9月的近90期的主题进行归类),发现《第三调解室》的主题主要涉及家庭内部:代际间赡养问题,房产继承与分割问题、亲子间情感矛盾、夫妻间婚姻质量问题等。心理专家毕金仪的调解特色是以精准的观察与强势的话语风格,对该节目的调解过程起到非常重要的作用,常常给处于情感矛盾的双方嘉宾调解建议的价值取向:当个人的利益与家庭集体发生利益冲突应以家庭整体的利益为重;当子女和父母发生情感冲突,夫妻间发生情感纠葛,拷问彼此间的社会角色规范是否遵守、责任是否尽职、义务是否履行等。

在关于“兄弟争财产”的主题下,毕老师给予的建议是:家庭的集体利益是最优先考量,上阵父子兵,亲兄弟应该劲往一处使,如果为了各自的利益不顾一奶同胞的亲情,最终会变成仇人,损害血缘亲情关系。在关于“子女遭受父母逼婚”的主题下,毕老师的建议是:要父母反思为什么孩子会对婚姻抵触,是父母的言传身教没有做好表率的作用,强调父母没有遵守该有的夫妻角色,夫妻间的角色规范没有遵守才造成子女没有得到好的价值观塑造。在关于“遗嘱争论,老人赡养”的主题下,面对老人对子女的财产分割不平均,直接影响到老人的赡养问题,毕老师同样秉承孝道文化的传统大于个人利益的得失进行劝解。

小结来看,团体格局国家节目中的专家,其角色话语权的偏向是强调“我们共同面对解决问题,尽量不损害双方的利益”;而中国的电视情感调解类节目中的专家角色话语权的偏向是以“集体大于个人,小家服务大家,牺牲小我成就大我”的思维来调解矛盾。

三、结论与讨论

对中外情感调解类节目主持人话轮控制与专家的话语策略进行分析,实际上反映的是节目中传播主体的话语权力位置。在高文化语境与“差序格局”的社会关系结构影响下,国内的情感调解类节目的话语形态具体呈现为:专家/调解员的话语结构中地位最高,主持人基本起着引导的作用,并不占据核心话语权力位置,而当事人虽然话轮控制性较强,但是话语权力地位与专家/调解员相比相对较低,双方平等对话的空间较小;同时国内的情感调解类节目的现场观众参与性普遍较低。所以,主持人、专家/调解员、现场观众的权力层次感强,距离感较为明显。

而国外的电视情感调解类节目在低文化语境与“团体格局”的社会关系结构影响下,节目的话语形态呈现为:主持人在话语结构中地位最高,甚至是身兼多职,既是主持人又是专家,牢牢把握话语权的中心位置;虽然参与嘉宾/当事人相对于主持人而言的话语权结构地位较弱,但是,双方平等对话的空间较大,现场观众的参与度也比较高。所以,主持人、专家/调解员、现场观众的权力层次感较弱,经常会有积极、平等的互动话语转换。

另外,可以透视出我国出产的电视情感调解节目特制作理念是以群体而存在的“人”为出发点,调解方式以实现人际和谐为宗旨,专家话语方式强调道德教化的重要性,节目呈现的价值观导向为注重社会行为由规范、责任、义务来衡量,当事人是否履行了社会角色的要求与规范是调解矛盾的重心;而国外出产的电视情感调解类节目保证个人意志的极大自由,调解方式注重个人利益为重,强调当事人的平等权利,无论是代际还是两性关系,个人利益的保障与需求是否得到满足是调解的重心。

对此,笔者认为国内情感调解类节目的话语主体、节目主持人与专家有以下几个方面可以改进与完善。

第一,主持人的品牌策略要突出打造。从话轮控制的分析结果来看,国内主持人无论是占有话轮还是夺取话轮都较为保守,这就意味着主持人的话语控制弱,可以借鉴欧美国家的此类节目主持人的硬性风格加强对节目整体的控制力。而且国内的情感调解类节目缺乏专家型主持人,能进行强专业性调解的法律、心理学等多领域的知识性主持人较少,更没有以主持人命名的栏目出现,这说明主持人的品牌意识还不够。情感调解类节目需要的主持人不是只以漂亮的外在形象示人,而更需要具有一定的专业知识,较强的临场随机应变能力、有着风趣的谈吐、鲜明的语言特性以及较为深厚的阅历,因此我们在主持人的个性化风格塑造上还需要进一步探索。

第二,专家话语权的力量要来源于法律与专业知识,而非道德伦理的价值观评判。在我国的相关节目中,处于第三方角色的专家或者调解员很容易受到主观的价值观影响进行调解,牢牢把控话语权力,多以居高临下的姿态去“审判”参与嘉宾/当事人,这不利于真正解决当事人的诉求与情绪疏导。在介入当事人情感矛盾调解的过程必须要有法律的依据,这具体由拥有话语权的专家(团)来落实,而目前节目中的一些专家的法律责任意识需要加强,同时在说话方式和调解态度、调解手段上也需要规范。调解人的角色并非是进行话语霸权的说教,而是要在不断加强自身专业素养、知识结构更新的观念指导下,为矛盾双方当事人提供切实可行的指导建议。

第三,开放性叙事理念,打造多元主体平等互动的调解空间。在互联网、物联网时代,民生性更强的情感调解类节目需要思考:如何用互联网思维为节目和公众互动创造更深的链接性。这需要在制作传播节目的过程中塑造一种开放性的理解方式,尽量打破以往栏目式线性思维的制作观念与一元主体的价值观导向。因为专家(团)的专业程度、当事人的临场反应能力、主持人的现场把控能力都会有个体差异和局限性,所以节目现场常常成为话语权争锋的对抗性场域;因为此类节目现场未知的因素太多,话题走向和情感结局经常处于未知的状态,所以与其为了节目的效果与迎合观众看“大团圆”的调解结果,不如正视多元主体互动的结果,节目的形式要通过话题探讨的开放性,避免“诉求—争执—调解—和解”的线性思维。不能让这种固化的制作模式成为情感调解类节目惰性的借口,给观众留下“同质化”严重的刻板印象,应以更为宽阔的思路来进行叙事,提倡多元价值观的并现与平等对话的公共空间。

注释:

① 资料来源:中华全国人民调解员协会网,http://www.rmtj.org.cn/content.php?id=862,2018年8月13日。

② [英]雷蒙·威廉斯:《文化与社会:1780~1950》,高晓玲译,吉林出版集团2011年版,第7页。

③ Hall,Edward.T.BeyondCulture.New York:Doubleday.1976.pp.70-79.

④ 刘虹:《会话结构分析》,北京大学出版社2004年版,第23页。

⑤ 王欢、马骐:《电视谈话类节目主持人“话轮”控制分析——以〈鲁豫有约〉与〈奥普拉脱口秀〉为例》,《国际新闻界》,2012年第6期。

⑥ 费孝通:《乡土中国》,北京大学出版社1998年版,第24-30页。

⑦ 杨中芳:《中国人的人际关系、情感与信任》,台湾远流出版事业股份有限公司2001年版,第92-93页。

⑧ ECA是一种用于发现和记录人口、文化和消费产品的质性研究方法,允许从数据归纳出主题。转引自Altheide,D.,Coyle,M.,DeVriese,K.,& Schneider,C.EmergentQualitativeDocumentAnalysis.In S.N.Hesse-Bibler & P.Leavy (Eds.),HandbookofEmergentMethods.New York,NY:Guilford.2008.pp.127-154.