内镜下胆总管取石术后胆总管结石复发的危险因素及择期胆囊切除术对复发的影响

2018-12-03苏秀丽郑玉峰张英剑

苏秀丽,郑玉峰,张英剑

[河南科技大学第一附属医院(河南科技大学临床医学院) 消化科,河南 洛阳 471003]

经内镜逆行胰胆管造影术(endoscopic retrograde cholangiopancreatography,ERCP)联合内镜下十二指肠乳头括约肌切开术(endoscopic sphincterotomy,EST)广泛用于胆总管结石治疗[1],但EST后胆总管结石复发率很高(3.0%~24.0%)[2]。腹腔镜胆囊切除术(laparoscopic cholecystectomy,LC)已成为治疗单纯胆囊结石的重要方法[3],但EST胆总管取石术后,LC能否减少胆总管结石复发率,尚无定论[4]。本研究旨在探讨ERCP+EST胆总管取石术后胆总管结石复发的危险因素,以及择期LC对胆总管结石复发的影响。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取2008年9月-2012年9月在河南科技大学第一附属医院住院的胆总管结石患者,入选标准[5]:①ERCP检查前,均经腹部B超、腹部CT和(或)磁共振胰胆管成像(magnetic resonance cholangiopancreatography,MRCP)检查明确为胆总管结石;②年龄在18~75岁;③ERCP联合EST胆总管取石术,胆总管结石经胆道造影证实完全取出;术后2~13 d,合并胆囊结石患者,择期行LC。排除标准[5]:①存在治疗禁忌,如心肺肝肾重要脏器严重病变者;②肝内胆管结石或胆管狭窄;③发生明显出血、穿孔、胆瘘和急性胰腺炎等严重并发症者;④妊娠、哺乳期妇女、精神病患者;⑤合并胆系恶性病变;⑥不能完成随访者。入选患者由3名固定的、有经验的高年资医生讨论通过。296例患者中7例未完成随访,共289例患者入选。其中,男142例,女147例,年龄51~75岁,平均(62.1±11.1)岁,术后随访5年。胆总管取石术后6个月内胆总管出现结石定义为胆总管结石复发[5]。按是否复发分为复发组63例,男33例,女30例,年龄50~75岁,平均(62.3±11.6)岁;无复发组226例,男109例,女117例,年龄51~74岁,平均(64.1±9.1)岁。两组在年龄、性别、吸烟史、体质指数(body mass index,BMI)方面差异均无统计学意义(均P>0.05)。按是否行LC分为LC组95例,男43例,女52例,年龄50~73岁,平均(60.6±10.3)岁;无LC组194例,男99例,女95例,年龄52~75岁,平均(63.3±9.3)岁。本研究经河南科技大学第一附属医院伦理委员会批准(批号:20080102),并签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 所有患者先行ERCP,插管成功后留取胆汁送检,随后造影,根据实际情况行EST或柱状球囊扩张,予取石网篮、球囊取出胆总管结石,结石巨大者碎石后再行取石,取出的结石送实验室定性,术毕造影证实无结石残留后放置鼻胆管。术中记录结石的数目及大小、胆总管直径、有无壶腹周围憩室及乳头和憩室之间的位置关系[6]。术后常规予以抗炎、抑酸、止血、抗感染和抑制胰酶分泌等治疗,术后注意复查血淀粉酶及观察腹部体征变化,观察鼻胆管的胆汁引流量及颜色。ERCP术后2~13 d择期行LC,采用三孔法,操作方法同常规[6]。

1.2.2 随访 随访期限5年,术后1、3和6个月消化内科门诊复诊,每年至少行血生化、腹部B超检查1次,并且长期保持电话畅通。出现黄疸和腹痛等症状的患者及时来院行肝功能和MRCP检查,结石复发者再次行ERCP检查及取石治疗。

1.3 观察指标

纳入日期为胆总管取石术后开始;无复发持续时间,为纳入日期到胆管结石复发或到最后一次就诊日期[5]。记录以下数据:性别、年龄、BMI、胆囊切除史、总胆红素水平、黄疸和壶腹周围憩室情况;使用熊去氧胆酸(ursodeoxycholic acid,UDCA)药物情况;胆道狭窄、胆管成角(≤145°)、胆总管直径;结石的性质、数量和大小;机械碎石、鼻胆管引流情况,ERCP次数。

1.4 统计学方法

采用SPSS 17.0统计软件进行统计学分析。正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)表示,比较采用t检验,计数资料构成比的比较采用χ2检验,采用多因素Logistic回归进行危险因素分析,Kaplan-Meier分析复发率,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 LC组和无LC组患者的特征和ERCP表现比较

289例患者中,胆总管结石复发时间(27.1±14.6)个月。大多数266例(92.0%)患者ERCP联合EST胆总管取石术后服用UDCA。95例(32.9%)择期行LC(LC组),194例(67.1%)无LC术(无LC组)。两组在性别、总胆红素水平、黄疸、胆总管直径、结石的数量、大小和类型、机械碎石、ERCP次数方面和无复发持续时间相比差异无统计学意义(P=0.059~0.463)。见表1。

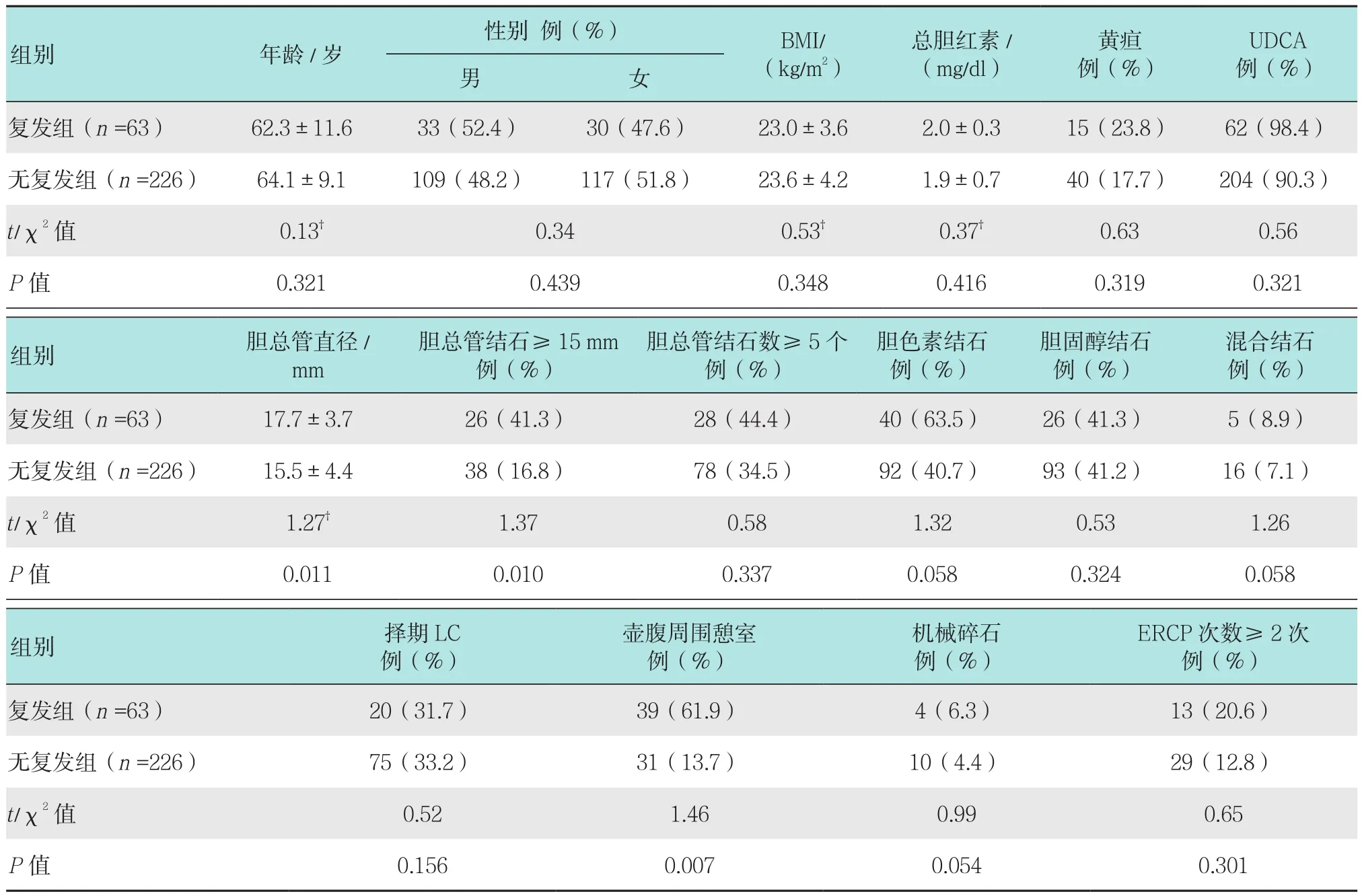

2.2 ERCP+EST后胆总管结石复发组与无复发组的临床特点

复发组与无复发组相比:胆总管直径分别为(17.7±3.7)和(15.5±4.4)mm;胆总管结石直径≥15 mm例数分别占41.3%和16.8%;壶腹周围憩室例数分别占61.9%和13.7%。差异均有统计学意义(P=0.007~0.011)。结石成分分类,289例胆总管结石患者中,132例(45.7%)是胆色素结石。在复发组胆色素结石(40例,63.5%)比胆固醇结石(26例,41.3%)更常见。年龄、性别、BMI、总胆红素水平、是否有黄疸、经内镜胆总管取石术后是否应用UDCA药物、择期LC、机械碎石、ERCP次数方面两组相比较差异无统计学意义(P=0.054~0.439)。见表2。

表1 LC组和无LC组患者的特征和ERCP表现比较Table 1 Comparison of characteristics and ERCP findings between the LC group and non-LC group

2.3 胆总管结石复发的危险因素分析

2.4 LC组与无LC组Kaplan Meier分析

LC组与无LC组5年跟踪随访,累计胆总管结石复发率分别为24.5%和26.1%,差异无统计学意义(P=0.219)。见表 4。

表2 ERCP+EST后胆总管结石复发组与无复发组的临床特点比较Table 2 Comparison of clinical characteristics and ERCP findings between the recurrence group and the non-recurrence group after ERCP+EST

表3 胆总管结石复发的危险因素分析 例(%)Table 3 Risk factors for recurrent choledocholithiasis n(%)

表4 胆总管结石的复发率在LC组及无LC组中的比较 %Table 4 Comparison of cumulative recurrence rates of common bile duct stones between the LC group and non-LC group %

3 讨论

不同的研究报告指出[7-8],ERCP联合EST行胆总管取石术后胆总管结石复发的危险因素可能包括:胆囊切除术、机械碎石、胆总管扩张、壶腹周围憩室、胆总管成角(≤145°)、胆汁淤滞、胆道狭窄和乳头狭窄等。本研究发现,胆总管直径≥15 mm和存在壶腹周围憩室是ERCP+EST胆总管取石术后胆总管结石复发的危险因素。择期行LC不是胆总管结石复发的危险因素。

研究报道指出[9],胆总管直径≥15 mm是胆总管结石复发的危险因素。胆总管取石术后,由于胆总管管壁长期的慢性炎症与纤维化使管壁弹性减弱,胆管扩张。壶腹周围憩室挤压胆总管末端Oddi括约肌,致使Oddi括约肌机械梗阻或运动障碍,结果使胆汁淤滞与胆道细菌感染发生率增加,也成为胆总管结石复发的潜在危险因素[10]。本研究发现,胆总管直径≥15 mm和壶腹周围憩室是胆总管取石术后胆总管结石复发的危险因素,与有关研究相一致[9-10]。此外,较大结石往往需要机械碎石术,机械碎石术可能增加复发的风险,甚至有一些不能取净的小结石碎片可能成为石巢,形成大结石,导致反弹[11]。在本研究中,未发现大结石和机械碎石术是复发的危险因素。

胆总管结石分为原发性胆总管结石和继发性胆总管结石。原发性胆总管结石形成于胆总管内,而继发性胆总管结石来自于它形成的原始地点,胆囊或(和)肝内胆管。原发性胆总管结石可以在胆囊切除术几年后形成,大多数是胆红素结石[5,12]。相反,继发性胆总管结石通常来自胆囊,是胆固醇结石[5,8]。最近的研究表明,预防性胆囊切除术并没有减少胆总管结石复发率或胆管炎发生率,复发性胆总管结石通过ERCP联合EST胆总管取石后,发现大多是胆红素结石[13]。在本研究中,LC组胆总管结石复发率和无LC组没有明显不同。胆囊切除术和胆管结石复发率并无相关。研究中发现胆红素结石多于胆固醇结石,胆红素结石通常形成于胆总管,而不是从胆囊迁移,也解释了择期LC不减少胆总管结石复发的原因。

文献报道指出[14],胆囊结石的患者较非胆囊结石或胆囊切除术患者胆道并发症的发生率高。另一项研究表明[15],胆囊结石和非胆囊结石患者,胆总管结石的复发率差异无统计学意义。本研究表明,ERCP联合EST胆总管取石术后,5年跟踪随访,择期行LC组和无LC组胆总管结石的复发率无差别。西方白人大多数胆总管结石很可能来源于胆囊结石的迁移,而亚洲人胆总管结石大多是胆总管原发结石[5]。UDCA目前用于胆石症的治疗,特别是轻度症状的(即无胰腺炎、胆囊炎或胆管炎)和小结石患者(<10 mm),以及胆囊功能正常运行的胆固醇结石[16]。但亚洲人与白人结石成分不同,胆色素结石在国人中并不罕见,胆色素结石在腹部X线影像上,射线容易透过[14]。目前的研究中,白人使用UDCA治疗胆固醇结石占多数的胆总管结石有疗效,但对亚洲人来说,用UDCA治疗胆囊结石完全溶解率较低[5],目前的研究还显示,使用UDCA药物没有明显减少胆总管结石复发率,因为胆色素结石是亚洲人最常见的胆总管结石类型,这可能是由地理和种族差异造成的[5]。

综上所述,胆总管直径≥15 mm和壶腹周围憩室存在是内镜下胆总管取石术后复发的危险因素。胆总管取石术后预防性胆囊切除术不会减少胆总管结石复发率,需要多中心、大样本的前瞻性研究进一步证实,从而为胆总管结石复发问题提供更好的预防和治疗措施。