刘知几《史通》“小说”观念的实质及其影响新论

2018-11-21

(西安工业大学 人文学院,西安 710032)

一

唐代史学家刘知几于其史学名著《史通》之《表历》、《补注》、《叙事》、《杂述》、《古今正史》、《杂说》等篇,凡八次使用了“小说”一词,尤其《杂述》篇,更将“偏记小说”分为偏记、小录、逸事、琐言、郡书、家史、别传、杂记、地理书、都邑簿十类。这显得颇不寻常,引起了一些研究者的注意,并据之展开研究工作,认为在“小说”发展史上有着重要的理论意义,影响巨大。举例言之:如韩云波认为《史通》是我国第一部具有系统小说观念的学术著作,为唐代的小说文体发生提供了重要的理论准备[1];王齐洲认为刘知几继承了六朝以来的小说观念和传统的文体分类思想,其史学架构中保留有小说的一定地位,为小说的生存与发展提供了理论依据[2];段庸生认为《史通》抓住了唐前小说的体裁特征,分析了史家叙事与小说叙事的根本性区别,为唐后小说的繁荣提供了理论基础[3];陈文新着眼于刘知几于史部中称引“小说”,认为刘知几毅然将“小说”由子部划入了史部,在刘知几看来,“小说”的职能首先是“记”而不是“议”,这一见解影响颇大,《新唐书·艺文志·序》所谓“传记、小说……皆出于史官之流也”云云于叙述史部时论及“小说”即与之一脉相承[4];谭帆亦着眼于刘知几于史部中详论“小说”,认为因之“子”、“史”两部遂为中国小说之渊薮[5];吕海龙也注意到了刘知几于作为史著的《史通》多称“小说”,认为刘知几此举为改子部小说观为史部小说观,且具有重要的意义,这种“叙事为宗”的小说观实现了对记载“街谈巷语,道听途说”小说观的一次替代,这次替代最终由宋欧阳修《新唐书·艺文志》完成[6]。

与以上观点不同,也有论者认为《史通》并无独特的“小说”观念。如郝敬认为,《史通》“小说”绝大多数都是泛指刘知几正史定义外的史料,刘知几将子部小说纳入了他的史料范畴,也就是“援子入史”[7];与郝敬相反,张乡里则认为《史通》称引“小说”意在“援史入子”,刘知几本着实录的原则,将记事虚妄的史书视为“偏记小说”,将其置于小说阵营,这一方面打破了子、史的界限,扩大了小说的领域,另一方面亦导致古代小说观念的重大变革:由隶属于子部、不计虚实的明理著作,演变为兼有子、史二部、虚构色彩浓厚、既有说理又有叙事的著作[8]。

显然,刘知几《史通》“小说”观念已成为古典“小说”研究的重要问题,不容忽视。然则,上述诸论又能否与刘知几《史通》“小说”观念相符合呢?

二

回答这一问题的关键还是在于,首先必须弄清楚《史通》“小说”一词的含义,或者其使用方法。仍列《史通》相关材料如下:

1.若诸子小说,编年杂记,如韦昭《洞纪》、陶弘景《帝代年历》,皆因表而作,用成其书。既非国史之流,故存而不述。[9]《表历》,54-55

2.嗟乎!以峻之才识,足堪远大,而不能探赜彪、峤,网罗班、马,方复留情于委巷小说,锐思于流俗短书。可谓劳而无功,费而无当者矣。[9]《补注》,133

3.而史臣撰录,亦同彼文章,假托古词,翻易今语。润色之滥,萌于此矣。降及近古,弥见其甚。至如诸子短书,杂家小说,论逆臣则呼为问鼎,称巨寇则目以长鲸。邦国初基,皆云草昧;帝王兆迹,必号龙飞。斯并理兼讽谕,言非指斥,异乎游、夏措词,南、董显书之义也。如魏收《代史》,吴均《齐录》,或牢笼一世,或苞举一家,自可申不刊之格言,弘至公之正说,而收称刘氏纳贡,则曰“来献百牢”;均叙元日临轩,必云“朝会万国”。夫以吴征鲁赋,禹计涂山,持彼往事,用为今说,置于文章则可,施于简册则否矣。[9]《叙事》,178

4.在昔三坟、五典、春秋、梼杌,即上代帝王之书,中古诸侯之记。行诸历代,以为格言。其余外传,则神农尝药,厥有《本草》;夏禹敷土,实著《山经》;《世本》辨姓,著自周室;《家语》载言,传诸孔氏。是知偏记小说,自成一家。而能与正史参行,其所由来尚矣。爰及近古,斯道渐烦。史氏流别,殊途并骛。榷而为论,其流有十焉:一曰偏纪,二曰小录,三曰逸事,四曰琐言,五曰郡书,六曰家史,七曰别传,八曰杂记,九曰地理书,十曰都邑簿。[9]《杂述》,273

5.街谈巷议,时有可观,小说巵言,犹贤于己。故好事君子,无所弃诸,若刘义庆《世说》、裴荣期《语林》、孔思尚《语录》、阳玠松《谈薮》。此之谓琐言者也。[9]《杂述》,274

6.大抵自古史臣撰录,其梗概如此。盖属词比事,以月系年,为史氏之根本,作生人之耳目者,略尽于斯矣。自余偏记小说,则不暇具而论之。[9]《古今正史》,376

7.又刘敬升《异苑》称晋武库失火,汉高祖斩蛇剑穿屋而飞,其言不经。故梁武帝令殷芸编诸《小说》,及萧方等撰《三十国史》,乃刊为正言。[9]《杂说中》,480

8.其有雕虫末伎,短才小说,或为集不过数卷,或著书才至一篇,莫不一一列名,编诸传末。事同《七略》,巨细必书,斯亦烦之甚者。[9]《杂说下》,530

上述材料,第2、5条中“小说”一词的含义较易弄清楚,因刘知几自己有说明,即第5条所说“此之谓琐言者也”——所谓“琐言”,也就是篇幅较为短小的言语、说话、谈话,亦即此“小说”就是指篇幅短小的言语、说话、谈话。第2条材料中的“委巷小说”、“流俗短书”指的是刘义庆《世说》一书①。

第1、3、4、6、8条材料中的“小说”一词,含义则较难理解。一个显见的事实是,这些“小说”所涵盖的著作,第1条韦昭《洞纪》、陶弘景《帝代年历》等因表而作的“编年杂记”,第3条魏收《代史》〔即《后魏书》,《隋书·经籍志》(下称《隋志》)史部正史类著录一百三十卷〕、吴均《齐录》(即《齐春秋》,《隋志》史部编年类著录三十卷),第4条地理书、都邑簿,第8条“集”及“书”,与之前我们所理解的“小说”的含义,如“小的学说”、“小道”、“街谈巷语、道听途说”及言语、说话、谈话等,均不相符合[10-11]。显然,我们无法再以已有的含义或用法来解读这些材料中的“小说”一词。那么,其含义或用法究竟为何呢?答案首先就在第8条材料中。

我们看第8条材料,其“小说”涵盖了“为集”与“著书”两种情形。“为集”,刘知几自注云:“如《陈书·阴铿传》云有集五卷,其类是也。”[9]530“著书”,刘知几亦有注云:“如《梁书·孝元纪》云撰《妍神记》,《陈书·姚察传》云撰《西征记》、《辨茗酪记》,《后魏书·刘芳传》云撰《周官音》、《礼记音》,《齐书·祖鸿传》云撰《晋祠记》。凡此,书或一卷、两卷而已。自余人有文集,或四卷、五卷者,不可胜记,故不具列之。”[9]530合起来看,“为集”与“著书”实际上包含了如《隋志》经、史、子、集四部分类全部四种类型的著作。“集”,刘知几既自言“文集”(“自余人有文集”),则就与集部相对应,为集部之书(《隋志》有《阴铿集》一卷著录于集部别集类);“书”,《周官音》、《礼记音》为经部之书,《妍神记》、《西征记》、《晋祠记》则可以归为史部之书(《妍神记》,《隋志》著录于史部杂传类,兹以之为准),《辨茗酪记》则或可归为史部之书(《隋志》将诸如《竹谱》、《钱谱》、《钱图》等著录于史部谱系类),或可归为子部之书(《隋志》将诸如《陶朱公养鱼法》、《卜氏养羊法》等著录于子部农家类,将《崔氏食经》、《食经》等著录于子部医方类)。“事同《七略》,巨细必书”,显然也是针对全部的经、史、子、集四种类型的著作而言——《七略》著录书籍的特点,就是只要刘向、刘歆所整理的书籍,不论可以归入《六艺》、《诸子》、《诗赋》、《兵书》、《数术》与《方技》中的哪一略(六略至《隋志》演变为经、史、子、集四部),也不论其大小长短,均予著录。至此,既然“小说”涵盖了经、史、子、集全部四种类型的著作,较为宽泛,则其所指就既不可能是文体,也不可能是某一学术类型的著作,而只能是书籍。再加上所谓“雕虫末伎”、“短才小说”、“为集不过数卷”、“著书才至一篇”云云,可知刘知几这里是在以“小说”来泛称那些篇幅较为短小,或不入主流、不够重要的书籍,具体也就是“为集不过数卷”、“著书才至一篇”、不入主流、不够重要的著作。基于“小说”一词本身所具有的篇幅较为短小的含义,及所带有的贬称的价值判断的色彩(“小的学说”、“小道”),当其被用来指称书籍时,我们也只能说是用来指称那些篇幅较为短小,或不入主流、不够重要的书籍。

再看其余第1、3、4、6条材料。这些材料中的“小说”一词,含义或使用上有两个显著的特点。其一,“小说”所指向的书籍的类型较为宽泛。第1条,韦昭《洞纪》、陶弘景《帝代年历》为编年类;第3条,魏收《代史》、吴均《齐录》为正史类与编年类,又据所谓“史臣撰录”云云,其范围则又大于正史类与编年类,但凡“同彼文章……润色之滥”者均包含在内;第4条,包括偏纪、小录、逸事等十种(《隋志》分别为杂史、古史、杂传、旧事、霸史、地理等,详可参后表);第6条,刘知几虽无明言,但既然是针对“古今正史”而言,则“正史”之外的著作,均被包含在内,其类型当然也是多样的。按照刘知几自己的分法(《杂述》不仅称“偏记小说”十种“与正史参行”,更明确指出“史之杂名,其流尽于此”),这些材料中的“小说”一词事实上已经涵盖了所有类型的史书(“正史”加上“偏记小说”十种)。其二,“小说”一词带有贬称的价值判断的色彩。第1条,称韦昭《洞纪》、陶弘景《帝代年历》等“既非国史之流,故存而不述”;第3条,称相关书籍为“理兼讽谕,言非指斥,异乎游、夏措词,南、董显书之义”②;第4条,为与“行诸历代,以为格言”的“上代帝王之书,中古诸侯之记”相对而言,其价值判断的色彩鲜明③;第6条,既然相对于“古今正史”而言,则其价值判断的色彩亦同样鲜明。根据第一个特点,我们只能从较为宽泛的层面来理解相关“小说”一词的含义或其用法,而根据第二个特点,则又只能将“小说”所寄寓的价值判断理解为不入主流或者不够重要。那么,再合以第8条材料(在宽泛及价值判断的层面具有可比性),也就可以说,这些“小说”的含义其实也是书籍,是书籍的代名词。刘知几以“小说”一词来泛称诸如韦昭《洞纪》、陶弘景《帝代年历》等篇幅较为短小,或不入主流、不够重要的书籍。这里,“小说”同样不可能是指文体。我们想象不出,刘知几会把几乎所有类型的史籍统一视为同一种文体,当然,也同样没有任何学术类别上的区别或归属,既无所谓子,也无所谓史。

只要有第8条材料在,在探讨《史通》的“小说”观念时,就无法否认,刘知几确实是在以“小说”来泛称篇幅较为短小,或者不入主流、不够重要的书籍。在刘知几那里,“小说”一词只是那些篇幅较为短小,或不入主流、不够重要的书籍的代名词④。

刘知几异于“小说”已有的“小的学说”、“小道”、“街谈巷语,道听途说”及言语、说话、谈话等含义,以之来指称那些篇幅较为短小,或者不入主流、不够重要的书籍,当与“短书”一词的使用有关。就字面言,“短书”当然可以用来指篇幅较为短小,而从价值判断的角度言,则又可以用来指不入主流、不够重要的书籍。桓谭《新论》:“庄周寓言,乃云尧问孔子;《淮南子》云共工争帝,地维绝,亦皆为妄作。故世人多云短书不可用。”[12]75内中“短书”即为对不入主流、不够重要的书籍的贬称——既然与“妄作”相联而用,且“短书不可用”又是一个普遍的原则(“世人多云”),则“短书”就不可能是针对书籍形制包括书写材质如“简”之长短而言,而只能是基于价值判断的角度而称。书籍形制等意义上的“短书”不可能均“不可用”。王充《论衡·骨相篇》:“斯十二圣者,皆在帝王之位,或辅主忧世,世所共闻,儒所共说,在经传者,较著可信。若夫短书俗记,竹帛胤文,非儒者所见,众多非一。”[13]55“短书”与“俗记”连用,又与“在经传者”相对而用,则其带有价值判断的色彩明显,证明此“短书”也是用来指不入主流、不够重要的书籍。《论衡·书虚篇》:“世信虚妄之书,以为载于竹帛上者,皆贤圣所传,无不然之事,故信而是之,讽而读之。睹真是之传,与虚妄之书相违,则并谓短书不可信用。”[13]79“传书言:‘聂政为严翁仲刺杀韩王。’……而言聂政刺杀韩王,短书小传,竟虚不可信也。”[13]91《论衡·龙虚篇》:“短书言:‘龙无尺木,无以升天。’又曰升天,又言尺木,谓龙从木中升天也。彼短书之家,世俗之人也……故谓从树木之中升天也。”[13]132《论衡·谢短篇》:“彼人问曰:‘二尺四寸,圣人文语,朝夕讲习,义类所及,故可务知。汉事未载于经,名为尺籍短书,比于小道,其能知,非儒者之贵也。’”[13]257内中之“短书”,或与“虚妄”联用,或为“虚不可信”,或为“世俗之人”之所造,或“比于小道”、“非儒者之贵”,显然也是指不入主流、不够重要的书籍⑤。“短书”因为是针对“长书”(如《谢短篇》“二尺四寸,圣人文语”云云)而言,其本身已经带有了价值判断的色彩,则其由较为单纯的表示书籍形制等之短而至更多地表达价值判断,用来称呼不入主流、不够重要的书籍,实属必然。

对比“小说”与“短书”,不难发现二者有着较大的可通之处:从字面的角度看,“小说”可以用来指篇幅较为短小,而“短书”本身就有篇幅短小的意思;从价值判断的角度看,“小说”(“小的学说”、“小道”)可以用来指不入主流、不够重要,“短书”也可以用来指不入主流、不够重要。那么,既然“短书”可以用来指篇幅较为短小,或不入主流、不够重要的书籍,“小说”当然也就可以用来指篇幅较为短小,或不入主流、不够重要的书籍了。与之同时,在实际运用中,“小说”与“短书”的关系又非常密切。桓谭《新论》“若其小说家,合丛残小语,近取譬喻,以作短书,治身理家,有可观之辞”[12]75,将“小说(家)”与“短书”连用;李延寿《北史·序传》“小说短书,易为湮落,脱或残灭,求勘无所”[14]3345,则径直将“小说”与“短书”合称,这就意味着存在这样一种可能:人们在使用“小说”一词时,将其与“短书”混用,或者干脆以之来代替“短书”。再来看上引《史通》相关材料:第2条,将“委巷小说”与“流俗短书”对举,“小说”与“短书”指向相同的对象;第3条,将“诸子短书”与“杂家小说”对举,“小说”与“短书”亦指向相同的对象;第1条称“诸子小说”,第3条又称“诸子短书”——或者以“小说”代替“短书”,或者以“短书”代替“小说”;第3条之“诸子短书,杂家小说”,将内中的“短书”与“小说”更换位置,改为“诸子小说,杂家短书”,其含义及能指均不受影响。再加之刘知几于桓谭《新论》、王充《论衡》必为熟悉,如《史通·申左》称引《新论》之文[9]416,《自叙》则明言《史通》的撰写受到《论衡》之影响[9]291-292,这意味着刘知几对于(《新论》及《论衡》所称之)“短书”一词具有价值判断的色彩,即用来称呼不入主流、不够重要的书籍当为知晓。这些,足以说明在这几则材料中,刘知几确实是将“小说”与“短书”混用,或者就是以“小说”来代替“短书”,也就是以“小说”来指称那些篇幅较为短小,或者不入主流、不够重要的书籍。

弄清了《史通》“小说”一词的含义及其用法——或指言语、说话、谈话,或指篇幅较为短小,不入主流、不够重要的书籍,我们就可以得出结论,《史通》多称“小说”于“小说”发展史并无任何实质的意义:《史通》并没有什么系统的“小说”观念,也不大可能为唐代的小说文体发生提供什么理论准备;也无所谓继承了六朝以来的“小说”观念和传统的文体分类思想,以及为“小说”的生存与发展提供什么理论依据;更谈不上抓住了唐前“小说”的文体特征,以及为唐后“小说”的繁荣提供什么理论基础——“小说”指言语、说话、谈话时是如此,指篇幅较为短小,或者不入主流、不够重要的书籍时也是如此,我们从“言语、说话、谈话”及“书籍”上看不出什么“小说”研究理论方面的贡献或者文体学上的意义与价值。

三

下面,为说明问题,再就《史通》多称“小说”并不存在将“小说”从子部划入史部、“援子入史”、“援史入子”的做法,以及对后世诸如《新唐书·艺文志》(下称《新唐志》)等的“小说”观念没有产生什么影响予以专门讨论。

(一)《史通》多称“小说”,不存在将“小说”从子部划入史部、“援子入史”、“援史入子”的做法

首先,当“小说”指“书籍”时,如上所论,并没有学术性质的归属,既不专属于子部,也不专属于史部,这当然也就谈不上将“小说”由子部划入史部了。

其次,至于以“小说”指言语、说话、谈话,同样谈不上将“小说”从子部划入史部。其一,“小说”一词本不为目录著作子部小说家所专用,而是在目录著作之外亦有大量使用。如《庄子·外物》之“饰小说以干县令”[15]707、《荀子·正名》之“小家珍说”[16]324、徐干《中论·务本》之“短言小说”[17]288、晋李轨注扬子《法言》之“犹小说不合大雅”及“学小说不能成大儒”[18]128、《宋书·王微传》所载王微《报何偃书》之“方复就观小说”[19]1669、李延寿《北史·叙传》之“小说短书,易为湮落”[14]3345、裴松之注《三国志·王粲传》引鱼豢《魏略》之“俳优小说”[20]603、《南齐书》载丘巨源《报袁粲书》之“开劝小说”[21]894等等,这些“小说”或指道家之外的其他学派的学说(《庄子·外物》),或指儒家之外的其他学派的学说(《荀子·正名》、李轨《法言》注、王微《报何偃书》⑥),或指言语、说话、谈话(徐干《中论·务本》、鱼豢《魏略》、丘巨源《报袁粲书》⑦),或指据“街谈巷语、道听途说”而撰之杂史、杂传(李延寿《北史·叙传》⑧),均与《汉书·艺文志》(下称《汉志》)小说家之“小说”专指儒、道等九流之外,以“理”、“论”为特色的“小的学说”不相等同,亦与《隋志》小说家之“小说”难以完全等同(如李延寿《北史·叙传》,既然“小说短书”之所载为“运行迭变,时俗污隆”,则其能指之范围一定大于《隋志》小说家所载“小说”所能涵盖之范围)。其二,《史通》本即不是目录著作,为站在目录著作之外展开论述,且未被目录著作所局限。未被局限之明证,如其《六家》所论之前三家分别为《尚书》家、《春秋》家、《左传》家(《史通》又有《疑古》、《惑经》、《申左》诸篇,疑《尚书》,惑《春秋》,申《左传》,知论及《尚书》等三种非为追溯史书体裁如“纪言”、“纪事”、“编年”而作),与目录著作大为不同,《汉志》之后,如荀勖《中经新簿》、王俭《七志》、阮孝绪《七录》,直至《隋志》,《尚书》等三种与通常意义上的史书均分而著录,前者在“经部”,后者在“史部”,分明而不乱(王俭《七志》将“史记”与“六艺”并列著录于“经典录”)⑨。又如《杂述》篇对“偏记小说”所分之小类,尤其小类之命名与目录著作同样大为不同(详参后表),亦很能证明《史通》未被目录著作所局限。《史通》“小说”一词当然也是站在目录著作之外而使用,于此,将上引《史通》第5条材料与《隋志》做一对比即可进一步明了:相关书籍,刘义庆《世说》、裴荣期《语林》、阳玠松《谈薮》,《隋志》著录于子部小说家,即《隋志》径直以这些书籍为“小说”作品,而刘知几则称之为“琐言”(参前引第5条材料),两者有着明显的差别,并不一致。当“小说”作为一个词语本就在目录著作之外为人们所使用,刘知几亦本就站在目录著作之外而使用“小说”一词,且未被目录著作所局限时,又从何谈起刘知几将“小说”从子部划入了史部呢?

再次,刘知几于作为史著的《史通》中论及被目录著作(如《隋志》)著录于子部小说家的刘义庆《世说》、裴荣期《语林》、阳玠松《谈薮》等,也说明不了其将“小说”从子部划入了史部。因为这些书籍本身就具备“史”的特点,或者其本身就可以作为史书看待,或者站在刘知几的角度,这些著作本来就是史书。以刘义庆《世说》为例,其不少材料是从各种史籍之中剪裁而来,多载人物言行,当然也是一部史书。裴荣期《语林》、阳玠松《谈薮》,既然亦记载人物言行(与刘义庆《世说》同被刘知几称为“琐言”),自然也可以作为史书看待。作为史书看待,与将书籍从子部划入史部当然是不同的(类似的,《六家》篇论及《尚书》、《春秋》、《左传》,亦为将三者作为史书看待,并无将三者由经部划入史部之主观意图)。此外,到了刘知几的时代,目录著作中小说家的位置虽然仍在子部,但所著录的作品已非纯粹意义上的子部作品了。《汉志》作为第一部正史目录著作(据刘歆《七略》改编而来),其《诸子略》(后演变为子部)之小说家必然符合《诸子略》(子部)的根本特点,即以“理”、“论”为特点。而到了《隋志》,作为子部(《诸子略》)小类的小说家虽然仍在,但符合其“理”、“论”特点的书籍却已经不在,新的同样性质的著作又没有产生,故在著录作品时,只好进行变通,将其他相关的书籍著录于其中(如以言语、说话、谈话为特点的不著撰人《杂语》五卷、不著撰人《要用语对》四卷、顾协《琐语》一卷、邯郸淳《笑林》三卷、刘义庆《世说》八卷,等等)⑩。这也就是说,到了刘知几的时代(比《隋志》稍晚),目录著作中的小说家已经不再具有子部的特点,不再是严格意义上的子部的一个组成部分。基于此,我们同样很难说刘知几于《史通》多称“小说”存在着将“小说”从子部划入史部的主观意图或客观结果。

与没有将“小说”从子部划入史部相同,《史通》称“小说”也不存在所谓的“援子入史”或者“援史入子”的情况。

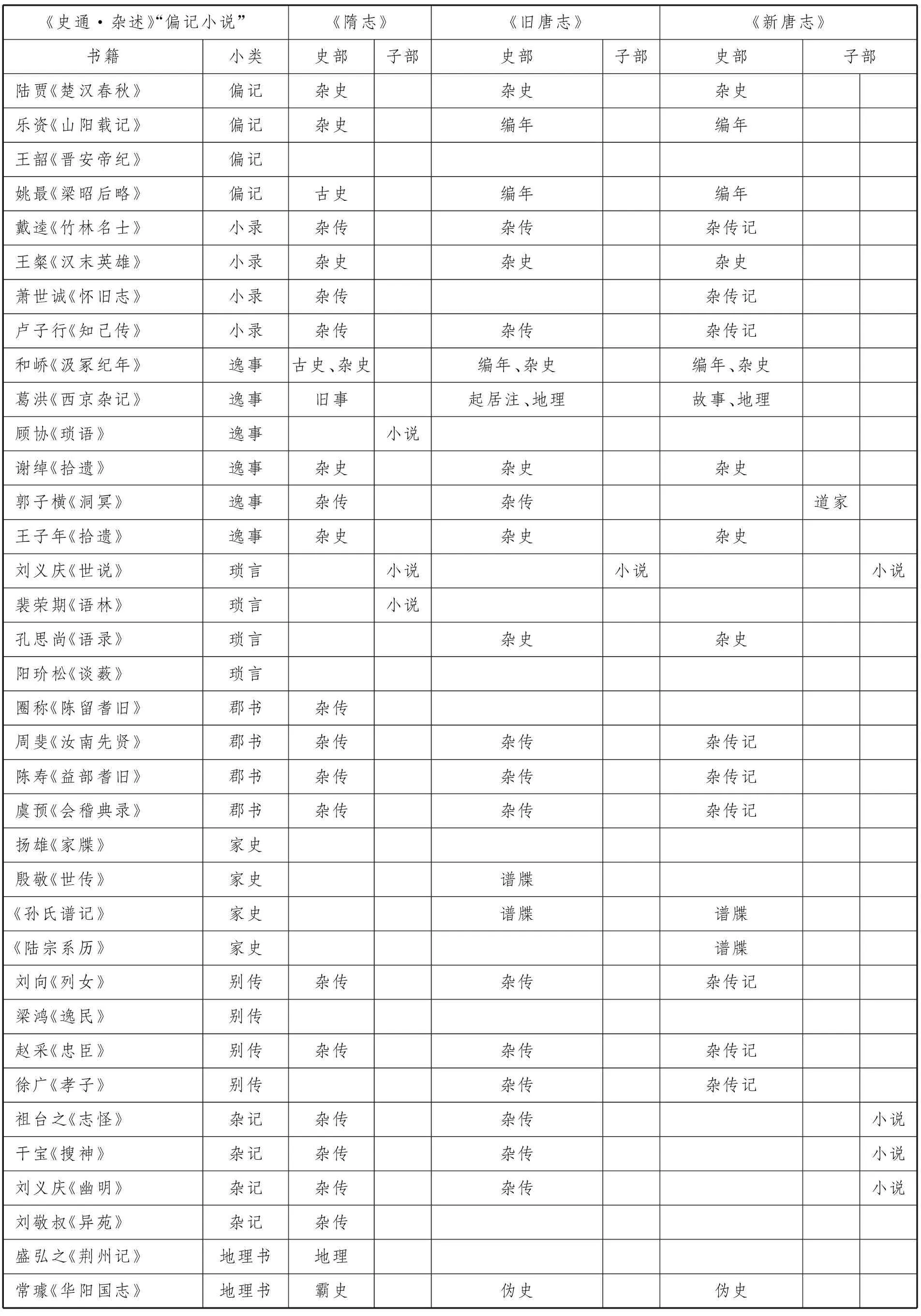

《史通·杂述》“偏记小说”《隋志》《旧唐志》《新唐志》书籍小类史部子部史部子部史部子部陆贾《楚汉春秋》偏记杂史杂史杂史乐资《山阳载记》偏记杂史编年编年王韶《晋安帝纪》偏记姚最《梁昭后略》偏记古史编年编年戴逵《竹林名士》小录杂传杂传杂传记王粲《汉末英雄》小录杂史杂史杂史萧世诚《怀旧志》小录杂传杂传记卢子行《知己传》小录杂传杂传杂传记和峤《汲冢纪年》逸事古史、杂史编年、杂史编年、杂史葛洪《西京杂记》逸事旧事起居注、地理故事、地理顾协《琐语》逸事小说谢绰《拾遗》逸事杂史杂史杂史郭子横《洞冥》逸事杂传杂传 道家王子年《拾遗》逸事杂史杂史杂史刘义庆《世说》琐言小说小说小说裴荣期《语林》琐言小说孔思尚《语录》琐言杂史杂史阳玠松《谈薮》琐言圈称《陈留耆旧》郡书杂传周斐《汝南先贤》郡书杂传杂传杂传记陈寿《益部耆旧》郡书杂传杂传杂传记虞预《会稽典录》郡书杂传杂传杂传记扬雄《家牒》家史殷敬《世传》家史谱牒《孙氏谱记》家史谱牒谱牒《陆宗系历》家史谱牒刘向《列女》别传杂传杂传杂传记梁鸿《逸民》别传赵采《忠臣》别传杂传杂传杂传记徐广《孝子》别传杂传杂传记祖台之《志怪》杂记杂传杂传小说干宝《搜神》杂记杂传杂传小说刘义庆《幽明》杂记杂传杂传小说刘敬叔《异苑》杂记杂传盛弘之《荆州记》地理书地理常璩《华阳国志》地理书霸史伪史伪史

(二)《史通》多称“小说”,对后世诸如《新唐书·艺文志》等的“小说”观念没有产生什么影响

首先,这可通过《史通·杂述》“偏记小说”所提到的书籍在《新唐志》中的著录情况进行说明:一目了然,不计阙书,除郭子横《洞冥》被著录进了子部道家,刘义庆《世说》、《幽明》、祖台之《志怪》、干宝《搜神》被著录于子部小说家,其余陆贾《楚汉春秋》、乐资《山阳载记》等二十四种仍然被著录进了史部之中,并没有被著录进小说家,这已足可说明,《史通》多称“小说”对后世诸如《新唐志》等的“小说”观念并没有产生什么影响。这些书籍被著录进史部之中也同样与《史通》没有太大关系,因为之前的《隋志》、《旧唐书·经籍志》(下称《旧唐志》)已经将它们著录进了史部之中,《新唐志》不过延续已有的做法而已,虽然具体的小类包括《旧唐志》及《新唐志》与之前的《隋志》均有所不同——对比可知,这种不同也并非因《史通》而造成,与《史通》并无关系(参上表)。

即便《新唐志》将刘义庆《世说》、祖台之《志怪》、干宝《搜神》、刘义庆《幽明》著录进子部小说家,也与《史通》多称“小说”没有关系。刘义庆《世说》,《史通·杂述》既称之为“琐言”而非“小说”(参前第5条材料),可知其著录必与《史通》无关,再考《隋志》、《旧唐志》均将其著录于小说家中,故可知其著录实当为从二者继承而来。祖台之《志怪》、干宝《搜神》、刘义庆《幽明》,我们看《史通·杂述》相关材料:“求其怪物,有广异闻,若祖台之《志怪》、干宝《搜神》、刘义庆《幽明》、刘敬叔《异苑》,此之谓杂记者也。”[9]274称祖台之《志怪》等为“杂记”而非“小说”,可证其著录亦必非受《史通》之影响。诚然,刘义庆《世说》及祖台之《志怪》等确实也被“(偏记)小说”所涵盖(参前第4条材料),但当“(偏记)小说”所涵盖的其他书籍仍被著录于史部而非小说家时,我们又如何能说其著录一定是受“(偏记)小说”之影响,而非《新唐志》的撰者对前代目录的借鉴及其主观选择呢?至于《新唐志》为何将祖台之《志怪》等三种著录于子部小说家之中,在相关目录著作中也可以找到线索。《隋志》史部杂传类(《志怪》、《搜神记》、《幽明录》均著录于其中)序云:“郡国之书,由是而作。魏文帝又作《列异》,以序鬼物奇怪之事,嵇康作《高士传》,以叙圣贤之风……而又杂以虚诞怪妄之说。推其本源,盖亦史官之末事也。”[22]982所谓“盖亦史官之末事”云云,尤其“盖”字,已传递出《隋志》之撰者对于将志怪类的著作著录于杂传类是持有保留态度的,并未将相关著作完全等同于其他人物传记类的史籍。再看晋张华《博物志》十卷的著录。《博物志》于《隋志》著录于子部杂家类,至《旧唐志》则著录于子部小说家,再至《新唐志》、晁公武《郡斋读书志》及陈振孙《直斋书录解题》亦均著录于子部小说家。晁公武《郡斋读书志》论《博物志》云:“(《博物志》)载历代四方奇物异事……其小说之来尚矣,然不过志梦卜、纪谲怪、记诙谐之类而已。”[23]543陈振孙《直斋书录解题》亦论《博物志》云:“……多奇闻异事。”[24]303很清楚,据晁、陈二氏之论,《博物志》被认定为“小说”并著录于小说家,正是因为其自身所载有的“奇物异事”等“志梦卜、纪谲怪、记诙谐”之类的内容,这也就意味着,从《隋志》至《郡斋读书志》及《直斋书录解题》构成了这样一条线索,那些载有“鬼物奇怪之事”、“虚诞怪妄之说”及“志梦卜、纪谲怪、记诙谐”的作品(均为“小道”),逐渐为他类所不容,并最终被著录于子部小说家。据此,《旧唐志》将《博物志》从杂家类移动著录于小说家,则实当与其自身载“奇物异事”有关,依此类推,到了《新唐志》,其循《旧唐志》之例将《博物志》著录于小说家,并将具有相同或相近特点(“志怪”)的祖台之《志怪》、干宝《搜神记》、刘义庆《幽明》同样著录于小说家,也就是再自然不过的事了。

其次,说《史通》多称“小说”对《新唐志》小说家的著录没有影响,还可以找到另外的证据。我们知道,《新唐志》与《崇文总目》的编撰均由欧阳修主持,前者于后者又多有参考,也就是说,通过《崇文总目》可以窥知《新唐志》小说家的编纂情况。我们看《崇文总目》小说家的序文:“《书》曰:‘狂夫之言,圣人择焉。’又曰:‘询于刍荛。’是小说之不可废也。古者,惧下情之壅于上闻,故每岁孟春以木铎徇于路,采其风谣而观之。至于俚谚巷语,亦足取也,今特列而存之。”[25]1004再将此序文与《汉志》《隋志》小说家的序文进行对比,《汉志》小说家的序文:“小说家者流,盖出于稗官,街谈巷语,道听途说者之所造也……闾里小智者之所及,亦使缀而不忘。如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议也。”[26]1745《隋志》小说家的序文:“小说者,街说巷语之说也。《传》载舆人之《诵》,《诗》美询于刍荛……孟春,循木铎以求歌谣,巡省观人诗,以知风俗。过则正之,失则改之,道听途说,靡不必记。”[22]1012通过对比可知,《崇文总目》小说家的序文其实就是据《汉志》《隋志》小说家的序文改写发挥而来。这足以证明,《崇文总目》之小说家,具体也就是《新唐志》的小说家,其编纂是积极参考了《汉志》与《隋志》的——不管其中有多少的调整,著录的书籍又有多大的差异,而非从《史通》而来——在《史通》与《新唐志》小说家之间,我们完全找不到类似《汉志》《隋志》与《新唐志》小说家之间这样的联系。古典目录著作,尤其正史目录(包括其他一些官修目录在内),在体制以及图书的分类上,前面的目录著作对后面的目录著作往往有着规范的作用,后面的目录也会参考前面的目录斟酌取舍,进行编纂。

最后,至于《新唐志》将那些杂记、杂录等杂史类的书籍,如刘餗《传记》(又作《国史异传》)、陈鸿《开元生平源》、高彦休《阙史》、卢肇《卢子史录》《逸史》、李跃《岚斋集》、张固《幽闲鼓吹》、柳珵《常侍言旨》《柳氏家学要录》、李浚《松窗录》、刘轲《牛羊日历》、不著撰人《玉泉子见闻真录》等著录于子部小说家,与《史通》称史书为“小说”也没有关系。这些书籍著录于小说家中,主要有两个方面的原因。其一,书籍本身的原因。这些书籍,或其编纂材料多为道听途说而来——而此恰好与“小说”为“街谈巷语,道听途说”者之所造相吻合,为被判断为“小说”提供了最为直接客观的前提条件,或者不入主流、不够重要,与通常意义上的史书不能相提并论,正符合“小说”为“小道”的特点,故而也可以从“小道”的角度著录于小说家之中——当这些书籍被判定为不入主流、不够重要,已经无法与通常意义上的史书相提并论时,在现有的图书分类体系中,其最合适的著录位置无疑就是小说家。其二,《新唐志》撰者的主观选择。从目录著作的层面看,如《隋志》即已对将这些书籍著录于史部之中流露出了存疑的态度,其杂史类序云:“又有委巷之说,迂怪妄诞,真虚莫测。然其大抵皆帝王之事,通人君子,必博采广览,以酌其要,故备而存之,谓之杂史。”[22]962所谓“委巷之说”也就是“街谈巷语,道听途说”,而当这类史书“街谈巷语,道听途说”的色彩日益突出的时候,或者内容上脱离了“帝王之事”,不再以“帝王之事”为主,亦即不再适合著录于史部之中,目录学家将它们著录于小说家,也就同样成为了必然。当《新唐志》将《史通》所明称为“小说”的史书仍然著录于史部之中,却认为《史通》并没有提及的杂记、杂录等杂史类的书籍被著录于小说家是受了《史通》的影响,是无论如何都说不通的。

《新唐志》的撰者对于刘知几以“小说”来指称那些篇幅较为短小,或者不入主流、不够重要的书籍,应该是非常清楚的,故著录书籍时没有受到《史通》称相关书籍为“小说”的影响。

注释:

①第7条材料,殷芸《小说》,因并非刘知几所命名(《隋志》著录有殷芸《小说》),故其“小说”之含义及其使用这里不做讨论。详可参:孙振田《〈汉书·艺文志〉小说家与古典“小说”观念续考——以古典目录中小说家的发展与演变为中心》,将刊于《诸子学刊》第十六辑。

②再以魏收《代史》、吴均《齐春秋》为例,除《叙事》称二者“置于文章则可,施于简册则否”外,论魏收或《代史》者,如《书志》称“加之《释老》,徒以不急为务,曾何足云”,《称谓》称“远不师古,近非因俗,自我作故,无所宪章”,“苟立诡名,不依故实,虽复刊诸竹帛,终罕传于讽诵”,《杂说(中)》称“饰嫫母而夸西施,持鱼目而笑明月”,《杂说(下)》称“小人之史”,“《史》、《汉》之风,忽焉不嗣”;论吴均或《齐录》者,如《编次》称“乃以郁林为纪,事不师古,何滋章之甚”,《模拟》称“岂是叙事之理”,“貌同而心异”,《杂说(下)》称“小人之史”,等等。参见:刘知几撰、浦起龙通释《史通通释》,上海古籍出版社1978年版,第74、109、109、488、528、531、103、221、528页。

③析而言之,如《杂述》又称偏记、小录或“言多鄙朴,事罕圆备,终不能成其不刊”;逸事或“全构虚辞,用惊愚俗”;琐言或“无益风规,有伤名教”;郡书则“能传诸不朽,见美来裔者,盖无几焉”;家史则“正可行于家室,难以播于邦国”,“苟薪构已亡,则斯文已丧”;别传为“其有足以新言加之别说者,盖不过十一而已”;杂记或“苟谈怪异,务述妖邪,求诸弘益,其义无取”,地理书或“竞美所居,谈过其实”;都邑簿或“烦而且滥,博而无限”,“学者观之,瞀乱而难纪”,等等。参见:刘知几撰、浦起龙通释《史通通释》,第275、275、275、275、275、276、276、276、276页。

④刘知几以“小”而称书籍者尚有多例。如《史通·补注》称挚虞《三辅决录》、陈寿《季汉辅臣》等为“史传小书”;《探赜》称陆机《豪士赋》、张华《女史箴》为“短什小篇”;《核才》称“向之数子”如罗含、谢灵运、萧绎、江淹等之所撰为“小卷短书”;《杂述》称戴逵《竹林名士》、王粲《汉末英雄》等为“小录”;《自叙》称相关书籍为“杂记小书”;《杂说上》称裴荣期《语林》、刘义庆《世说》等为“短部小书”;《暗惑》称“魏世”之相关书籍为“小书”,等等。这也从侧面说明,刘知几所谓“诸子小说”等之“小说”正是用来指称篇幅较为短小,或者不入主流、不够重要的书籍。参见:刘知几撰、浦起龙通释《史通通释》,第132、212、250、274、289、457、582页。

⑤又考《论衡·量知》:“截竹为筒,破以为牒,加笔墨之迹,乃成文字,大者为经,小者为传记。”(王充著、张宗祥校注、郑绍昌标点《论衡校注》,上海古籍出版社2013年版,254页)“小者”即可称为“短书”,然“传记”却不大可能为世人并谓“不可信用”。《论衡·书解》:“秦虽无道,不燔诸子。诸子尺书,文篇俱在,可观读以正说,可采掇以示后人。”(《论衡校注》,560页)据孙少华先生考证,先秦诸子之言多被记载在八寸简上,则较记载儒家“传记”的一尺二寸简又短(孙少华《诸子“短书”与汉代“小说”观念的形成》,载《吉林大学社会科学学报》2013年第3期),形制上可谓完全意义上的“短书”,然王充这里却并未云“不可用”,反而说“可观读以正说,可采掇以示后人”。合此二者,更证明桓谭及王充所论之“短书”是基于价值判断的角度而称,用来称呼那些不入主流、不够重要的书籍。

⑥王微“方复就观小说”之“小说”的含义较难确定,然核以原文“小儿时尤粗笨无好,常从博士读小小章句,竟无可得,口吃不能剧读,遂绝意于寻求。至二十左右,方复就观小说,往来者见床头有数帙书,便言学问,试就检,当何有哉?乃复持此拟议人邪”云云,则大致不外“小的学说”、言语、说话、谈话及“街谈巷语、道听途说”等,又当以“小的学说”为最有可能,故归入此类。参见:沈约《宋书》,中华书局1974年版,1669页。

⑦衡以丘巨源“于中书省撰符檄”这一史实,及其自述“然则先声后实,军国旧章”,“而中书省独能奋笔弗顾者,唯有丘巨源”云云,可知“开劝小说”之“小说”所指向的也当是言语、话语这一层面(开劝的话语)。参见:萧子显《南齐书》,中华书局1972年版,第894、894、895页。

⑧关于李延寿《北史·叙传》“小说短书”之“小说”所指为杂史、杂传等,详可参:谭帆等《中国古代小说文体文法术语考释》,上海古籍出版社2013年版,10页。

⑨详可参:魏征等《隋书·序》,中华书局1973年版,第906-908页。