改革开放40年中国粮食价格调控的回顾与展望

2018-11-21

(1.西南财经大学 中国西部经济研究中心,成都 611130;2.西南政法大学 经济学院,重庆 401120;3.成都大学 商学院,成都 610106)

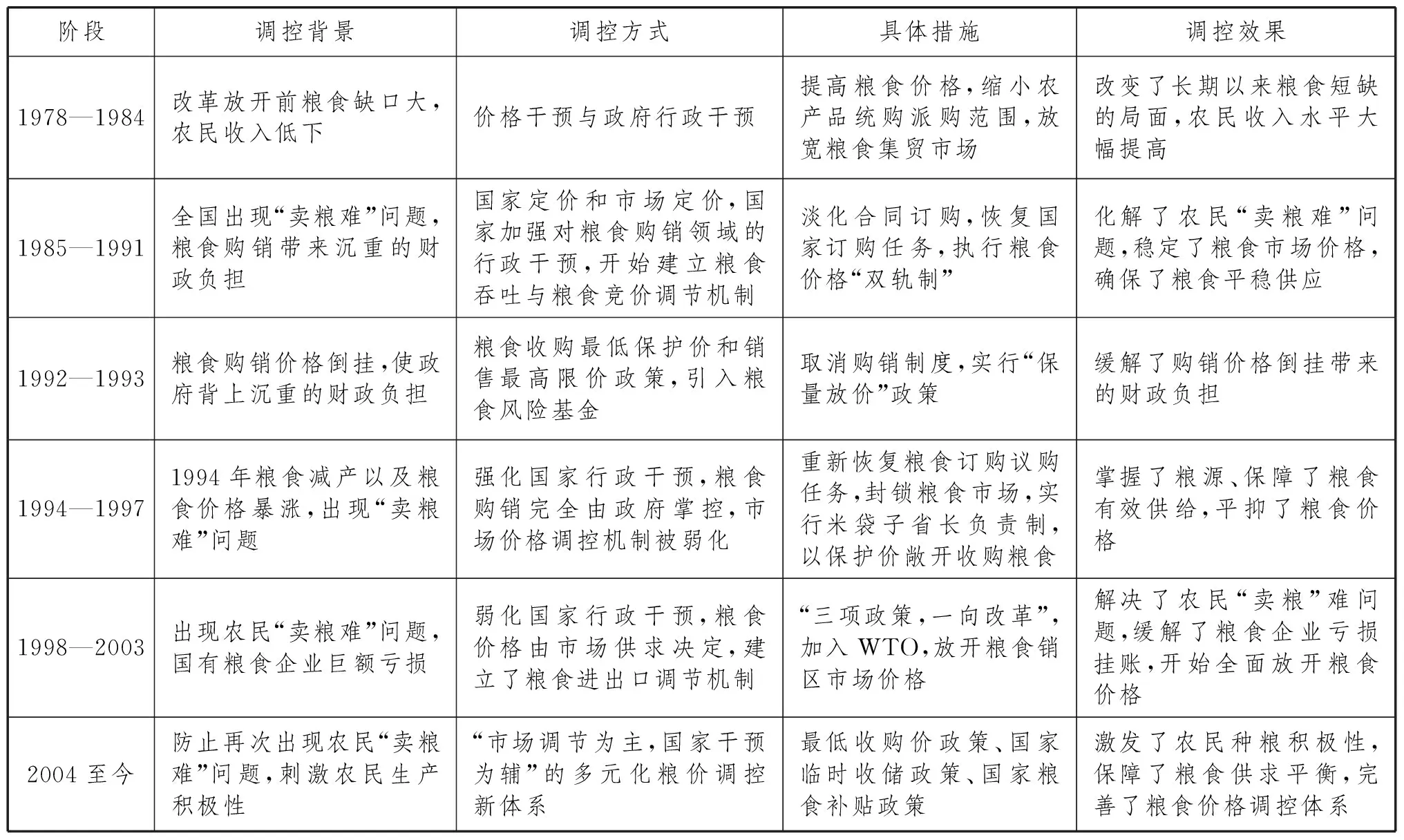

经过40年的改革,中国取消了非市场化的粮价管理旧体制,建立了与社会主义市场经济相匹配的新体制,这种转变经历了粮食领域里六次改革,依次为1978—1984年“保留统购统销制度”的粮价调整、1985—1991年粮价“双轨制”①、1992—1993年“放开粮食销售价格”改革、1994—1997年重回粮价“双轨制”、1998—2003年“初步建立市场化粮价调控体系”改革、2004至今“完善市场化粮价调控新体系”改革。中国粮食改革并非一帆风顺,期间出现过反复与逆转,然而粮食改革的方向很清晰,即建立市场化的粮食调控新体系。粮食改革的目标很明确:保障国家粮食安全、稳定粮食市场价格、平衡各主体(政府、城镇居民、农民)之间的利益关系。本文基于改革开放后的六次粮食价格改革,回顾了粮价政策的大致脉络,梳理了粮价调控的演变规律,阐述了当前粮价调控的新难题与新思路。

一 改革开放以来中国粮价政策的回顾

改革开放前②,为满足工业优先发展,国家实行粮食统购统销政策,粮食价格完全由政府制定,粮价调控依靠行政指令,高度集中的粮食管理体制对完成工业化原始积累、维持城镇居民低成本生活以及保障国内粮食平稳供应起了决定性作用,然而,由于农业生产的“大锅饭”体制严重束缚了农民生产积极性,致使粮食产量停滞不前。改革开放后,粮食管理体制改革始终围绕着处理好政府和市场的关系展开。根据政府与市场发挥作用的不同,中国粮食价格调控经历了六个阶段。

(一)“统购统销”制度微调阶段(1978—1984)

1978—1984年,我国在粮食领域引入市场机制,在维持统购统销基础上,提高粮食收购价格。1979年国家规定从当年夏粮上市起粮食统购价格提高20%,超购价按照新统购价再加价50%③。价格调整后,全国六种粮食平均价④从10.64元增加到12.68元,增幅为20.86%[1]97。同时,国家三次缩减农产品统购派购范围,到1984年底,统派购品种从1980年的183种减少38种[2]207。除此之外,国家还放开了粮食集贸市场,迈出了市场化改革的第一步。1984年,中国集市数量56500个,比1978年(33302个)增长69.66%;1984年,粮油类集市贸易成交额45.60亿元,比1978年(20.08亿元)增长127.09%[3]477。

建国以来的长期低粮价政策导致农民收入低下,改革开放初期粮价调整的主要目的是增加农民收入。1977年,中国农村居民人均纯收入117.1元,只比1965年(107.2元)增长9.24%[4]22,粮价调整取得了良好的政策效果。首先,改变了粮食紧缺的局面。1978年,中国粮食总产量为30476.5万吨,1984年增长到40730.5万吨,净增加10254万吨[5]255-258,解决了粮食紧缺问题。其次,大幅提高了农民收入。1984年,中国农村居民人均纯收入达到355.3元,比1978年(133.6元)增长165.94%。

1979年粮价调整,在中国粮改史上具有重要意义。它缓和了政府与农民紧张的关系,终结了长期形成的廉价粮食政策,再加上农村家庭联产承包责任制的全面推行,极大地刺激了农民的生产积极性。此次改革保持了社会稳定,在提高粮食收购价格时维持销售价格不变,城镇居民生活未受到影响,购销亏空由政府承担。提高粮食收购价格、缩小统购派购范围、放宽粮食集贸市场等政策都触及到原有的粮价管理制度,虽然粮价仍由政府制定,但开启了“粮价由市场调节”的改革之路。

(二)粮价“双轨制”阶段(1985—1991)

在粮食提价政策和土地承包制双重激励下,粮食连年丰收,这为改革粮食统购制度奠定了物质基础。仓容危机和财政负担重引发了1985年的粮食改革。1983—1984年出现全国性“卖粮难”问题。1984年,粮食露天存放量超过300亿公斤以上,形成“收不起、存不下、调不走、销不掉”的困局[4]46。同时,超购加价政策以及粮食购销差价补贴,使国家背上沉重的财政负担。1984年,国家财政用于粮食超购的补贴达到129.88亿元[7]454,用于“购销价格倒挂”⑤的粮油副食品补贴达到321亿元,占当年政府预算支出的21%[8]83。为扭转上述局面,1985年1月,中国中央、国务院发布《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,提出取消统购派购,改为合同订购和市场收购⑥。经过1985年的粮食改革,统购派购制度被废止(统销制度仍保留),自由合同订购取代了国家强制性收购,从而形成了两种粮食价格,即合同订购的粮价由政府制定、合同订购外的粮价由市场决定,中国粮价进入了计划与市场并存的“双轨制”时期。

实行粮价“双轨制”是中国粮价调控的转折点,国家承认了自由交易的合法性,并赋予市场调节更大的空间,形成了政府与市场的双重调控机制。然而合同订购执行不到一年便出现逆转,主要是因为粮食收购价格下降而导致的1985年粮食大幅减产⑦。为控制粮源、保障供给以及稳定粮食市场价格,国家赋予合同订购“国家任务”性质,并封锁粮食市场进行强制收购。合同订购性质的改变,标志着粮改折回到“统购统销”政策原点,也意味着粮价进入“虚位双轨制”时期(计划有效运行、市场无效运行),中国粮价市场化改革出现第一次反复。

(三)“全面放开粮食销售价格”改革阶段(1992—1993)

在充分借鉴改革试验区经验基础上,国家决定改革粮食统销制度,主要思路是提高粮食销售价格,逐步实现粮食购销同价。为减少改革阻力,提价分两次进行,同时向城镇居民发放粮食补贴。1991年5月、1992年4月完成两次提价(提价幅度分别高达67%、43%⑧),实现了粮食购销同价。随后国家放开了粮食价格,但保留了粮食订购数量⑨。截止1993年底,除了云南、甘肃境内25个县以外,中国98%以上的县市放开了粮食购销以及价格[9]。这标志着中国取消了长达40年的统销制度,国家开始探索市场化的粮食销售价格,同时也意味着粮价进入暂时的完全由市场调节的状态。

然而遗憾的是,这次改革并未持续下去。主要是由于价格机制不完善、粮价调控体系未形成,难以稳定粮食市场价格。1993年,全国粮价暴涨,迅速引发1994年通货膨胀。1994年,全国三种粮食平均收购价格为每50公斤59.44元,比1992年(28.43元)上涨109.07%,远超中国居民消费价格指数(1994年比1993年上涨24.1%)以及全国商品零售价格指数(1994年比1993年上涨21.7%)的上涨幅度⑩。为平抑物价和稳定粮食市场,国家挂牌限价、抛售粮食储备、强制压低粮价,粮食市场再次由国家控制,粮价市场化改革出现第二次反复。

(四)重回粮价“双轨制”阶段(1994—1997)

1994年,国家强制压低粮价造成粮食减产,原定的“保量放价”政策被搁浅,粮食市场化改革被迫中断,粮食收购恢复了政府管控。为保障粮食供给,国家下达了5000万吨订购任务,并增加4000万吨议购指标,部分地区为完成收购任务而强制封锁粮食市场。除此之外,国家还强化了粮食部门对流通领域的干预,要求粮食部门必须掌握社会商品粮源的70%—80%(9000万吨)[10-11]。新一轮的调控政策意味着重回粮价“双轨制”,粮价市场化改革回到原点。1995年,国家实行“米袋子”省长负责制,将粮食区域供求平衡作为政治任务。为解决农民“卖粮难”问题,1997年8月,国务院发布《关于按保护价敞开收购议购粮的通知》,要求坚决做到按保护价敞开收购农民余粮。1994—1997年,中国粮食市场最鲜明的特征是以政府管制和行政干预为主,粮食市场化调节作用被弱化。

(五)初步建立市场化粮价调控体系阶段(1998—2003)

粮食过剩以及粮企亏损是引发新一轮粮改的主要原因。1996-1997年,中国出现粮食过剩,农民再次遭遇“卖粮难”问题,同时国有粮企巨额亏损,财政负担重。1992年4月1日到1998年5月31日,中国粮食系统亏损挂账1200多亿元(平均每天亏损1个亿)[11-12]。为解决上述问题,1998年启动了“三项政策、一项改革”为核心的粮食改革,为全面放开粮价铺平了道路,标志着“市场调节为主,计划调节为辅”新模式的开启。2001年,中国加入WTO,为适应国际规则,中国降低了农产品关税,并对玉米、小麦、稻谷设置了进口配额,表明中国开始有条件接轨国际市场,并将进出口作为粮价调控的新手段。2001年7月,国家提出“放开销区、保护产区、省长负责、加强调控”的粮改新思路,进一步深化和全面放开粮价改革。截止2003年6月,已有16个省(市、区)完全放开了粮食价格,中国初步建立了市场化的粮价调控新体系。

(六)完善市场化粮价调控新体系阶段(2004年至今)

2004年以后,国家粮价调控体系出现了新变化,表现为国家宏观调控下的粮价管理新机制,逐步形成了以“最低收购价政策、临时收储政策、政策性粮食竞价销售、粮食进出口调节政策、粮食补贴政策”为核心的粮价调控新体系。在新体系下,粮价主要由市场决定。国家采取粮价区间干预政策,当粮价超出合理区间时,国家动用粮食储备抑制粮价上涨;当粮价低于合理区间时,国家启动最低收购价格托住粮价。随着粮价调控政策的完善,粮价调控效果逐渐显现。例如,2006年下半年至2008年,国际粮价大幅上涨,中国运用粮价调控组合政策,成功化解了粮价危机,稳定了国内粮食市场。经过多年实践,中国建立了市场化的粮价调控新体系。

二 改革开放以来中国粮价调控的演变规律

中国粮价调控政策是随着粮食供求关系、粮食改革目标以及经济体制改革进程动态调整的,其演变规律主要沿着四条线索展开。

第一,粮价调控政策的选择与演变路径始终沿着市场化的大方向推进,同时还与经济体制改革的制度安排相适应,坚持市场化的改革方向以及契合经济体制改革要求的粮价调控政策是解决好粮食问题的关键。

回顾历史,我们发现,粮价调控政策在特定阶段出现过反复与逆转,然而市场化改革的根本方向从未动摇。上述论断主要有两点依据:其一,从结果看,经过数次渐进性改革,形成了市场化的粮食价格,建立了市场化的粮价调控新体系,并且当前粮价改革依然沿着市场化方向进一步深化;其二,从过程看,粮价市场化改革步伐从未真正停止,历史上改革进程出现过反复,然而摆脱粮食困局后,国家又启动了更深层次的粮价市场化改革。例如,1985年,粮食短缺和农民收入问题初步解决后,国家启动了“改统购派购为合同订购”的粮价市场化改革;在稳定粮食市场、平抑物价后,1998年国家启动了“全面放开粮食价格”的市场化改革。同时,粮价调控政策的选择与经济体制改革相关联,粮价市场化改革是在经济体制改革大环境中推进的。理论上,经济体制改革主导和决定粮价市场化改革。十一届三中全会后,中国经济体制改革的核心是价格机制改革,1985年的粮价改革契合了当时经济体制改革的要求,1998年的粮价改革符合1992年国家提出的“建立社会主义市场经济体制”的要求。

第二,粮价调控思路遵循从“国家强制干预”到“国家干预为主、市场调节为辅”再到“市场调节为主、国家干预为辅”的渐进式转变过程,且在任何一个改革时期国家干预始终存在,成为提高国家粮价调控能力的重要保障。

改革开放初期,国家强制干预是粮价调控的唯一模式,这契合了当时的“统购统销”制度。在“粮食市场未放开、粮价调控方式缺乏、粮食供求紧张”的情况下,国家强行干预具有合理性,既保障了粮食有效供给,又稳定了粮食价格。经过1985年的粮改,粮价调控思路过渡到“国家干预为主、市场调节为辅”,粮价由政府与市场共同决定,订购议购粮食价格由政府决定、其余粮食价格由市场决定。由于订购议购的粮价具有引领作用,因此市场化粮价调控只是作为补充。1998年粮改后,粮价调控思路转为“市场调节为主,国家干预为辅”。1998—2003年,弱化国家干预的改革取得实质性突破,销区粮食价格完全放开,市场调节成为粮价调控的主要模式。2004年以后,粮价主要由市场决定,国家干预降至次要地位,只有出现粮食危机时,国家才强行干预市场。

第三,粮价调控手段从“单一型”向“复合型”转变,多元化的粮价调控方式对稳定粮食价格至关重要。

计划经济时期,粮价调控手段单一,主要依靠行政指令。随着市场机制的引入,粮价调控方式趋于多元化(见表1)。1985年以后,粮价调控方式发生重大变化,专项粮食储备以及国家粮食批发市场相继建立,标志着粮食吞吐和粮食竞价交易成为粮价调控的重要手段。2000年以后,随着粮食市场化改革的推进,逐步形成了以“粮食最低收购价政策、临时收储政策、政策性粮食竞价销售政策、粮食进出口调节政策、国家粮食补贴政策”为核心的“复合型”粮价调控方式,成为国家稳定粮食价格的制度保障。

表1.1978年以来中国粮价调控方式的变化

第四,粮价调控是为了协调和平衡社会不同群体之间的利益关系,期望在国家、城镇居民和农民之间形成一种稳定、可靠、良好的利益分配关系。

粮食价格是国家、城镇居民和农民的利益交集点,历次粮改都要考虑平衡三者之间的利益关系。对于国家和农民的关系,粮价调控呈现出“向农民索取剩余”到“与农民公平交易”再到“财政补贴农民”的变化轨迹。计划经济时期经济基础薄弱,为完成工业原始积累,国家实行低粮价政策,向农民索取农业剩余,农民成为经济建设的贡献者。改革开放初期,面对严峻的粮食形势,为刺激粮食生产,国家提高粮食价格,主动让利给农民,承担了粮食改革成本,与农民形成了公平的交易关系。1998年粮改后,中国工业反哺农业,一系列惠农政策出台,国家与农民形成了新型的支持与补贴关系。对于国家和城镇居民的关系,粮价调控更加注重社会稳定,国家主动承担粮改成本,减少了改革阻力。例如,国家改革统购制度、提高粮食收购价格时,并未提高粮食销售价格,购销差价由国家承担;国家改革统销制度时,提高粮食销售价格分步骤实施,并对城镇居民给予生活补贴,后来数次粮改均沿用这种思路,维持了社会稳定。因此,调控粮价时,能否处理好国家、城镇居民和农民的利益关系,决定了粮改的成败。改革经验表明,保障农民收益是确保粮食供给的基础;避免由粮价上涨引起物价水平大幅上涨,是减少改革阻力、维护社会稳定的必要措施。

三 中国当前粮价调控面临的新难题

当前,中国粮价调控面临的新难题表现为粮食生产成本“地板”抬升以及粮食价格“天花板”压顶,粮价调控可操作的价格区间越来越小。种粮成本过高,造成农民种粮收益下降。同时,国内粮价大幅上涨,与国际市场形成价差,导致大量粮食进口,冲击国内市场。对世界粮食贸易依存度越来越大,使我国粮食安全面临的形势更加复杂[13]。

(一)种粮成本过高,造成农民种粮收益下降

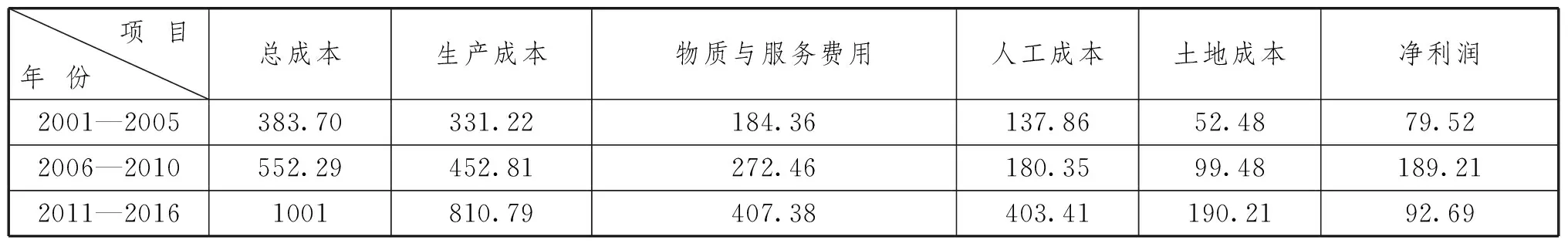

国家发改委公布的全国农产品成本收益数据显示:2001—2005年三种粮食每亩平均总成本383.70元,2006—2010年达到552.29元,2011—2016年迅猛增长到1001元,是2001—2005年的2.6倍(见表2)。粮食总成本增加主要是由土地成本、人工成本、物质与服务费用增加引起的。土地成本方面,2001—2005年为52.48元,2006—2010年达到99.48元,2011—2016年增加到190.21元,比2001—2005年增长262.44%。人工成本方面,2001—2005年为137.86元,2006—2010年达到180.35元,2011—2016年增加到403.41元,比2001—2005年增长192.62%。物质与服务费用方面,2001—2005年为184.36元,2006—2010达到272.46元,2011—2016年增加到407.38元,比2001—2005年增长120.97%。

表2.2001—2016年三种粮食平均成本收益情况 单位:元/亩

注:三种粮食是指稻谷、小麦、玉米;总成本=生产成本+土地成本,生产成本=物质与服务费用+人工成本,成本分类参照《全国农产品成本收益资料汇编》;数据来源:根据国家发展和改革委员会价格司2002-2017年《全国农产品成本收益资料汇编》(中国统计出版社)相关数据计算得到。

粮食生产成本过高影响到农民种粮收益。2001—2005年三种粮食每亩平均净利润79.52元,2006—2010年增长到189.21元。但值得注意的是,2011—2016年三种粮食每亩平均净利润出现大幅下降,减少到92.69元,比2006—2010年下降51.01%。在种粮收益下降的背景下,为保障粮食供求平衡,提高粮食价格是常规的政策选择,然而当前中国粮价已远远高于国际市场,以提价政策为核心的调控思路面临很大挑战。

(二)国内粮价大幅上涨,进口粮食冲击国内市场

2004年以来,国家不断提高粮食收购价格。2018年稻谷最低收购价格比2005年上涨73.10%,2018年小麦最低收购价格比2006年上涨64.29%,2015年玉米临时收储价格比2008年上涨33.33%。在国际粮价平稳背景下,国内粮价大幅上涨,国内外粮价倒挂引发粮食大量进口。例如,玉米临时收储政策实施后,收储价格大幅上涨,国内饲料企业使用进口的高粱、大麦、DDGS等原料替代国内玉米,玉米消费市场受到冲击。2012年,中国粮食(玉米、小麦、大豆、高粱、大麦、稻谷和大米)进口7227.06万吨,此后基本保持逐年增长(只有2016年略有下滑),2017年中国粮食进口量高达12074.68万吨,比2012年增长67.08%(见表3)。如果继续上调粮食价格,必然加重进口粮食对国内市场的冲击[14]。

表3.2012—2017年中国不同品种粮食进口量 单位:万吨

资料来源:根据中华人民共和国海关总署公开数据整理,http://www.customs.gov.cn。

中国当前粮价调控陷入两难境地。粮价向上调控能够保障农民种粮收益,调动农民生产积极性,稳定粮食产量,但会加剧进口粮食对国内市场的冲击,不利于国内粮食(玉米)去库存;粮价向下调控能缓解进口粮食对国内市场的冲击,有利于国内粮食(玉米)去库存,但无法保障农民种粮收益以及粮食的稳产或者增产。

四 粮价调控新思路的展望

针对当前粮价调控面临的新难题,历史经验值得借鉴,同时,还要以新的视角去思考粮价调控政策。

(一)坚持深化粮价市场化改革。纵观粮食改革历程,粮价市场化改革是解决粮食危机的有效途径。中国是WTO成员国,粮价市场化改革也是参与国际贸易的内在要求。针对中国粮价过高的问题,应该以市场机制为基础引导粮价向下调整,实现与国际市场接轨,缓解粮食大量进口带来的压力。在粮价调整过程中,需把握好调价幅度,综合考虑粮食生产成本以及国际市场粮价,确定合理的调价区间。

(二)保障农民种粮收益。历史经验表明,农民种粮收益与粮食产量高度相关。如果执行粮价下调政策,必然影响到农民种粮收益。为保障粮食有效供给,应对农民实行专项粮食补贴政策,参照粮价下调幅度和农民损失确定补贴金额,并保障粮食补贴真正用于支持粮食生产。同时还应补贴国内大量进口的粮食品种,例如大豆、高粱、大麦等,增强这些品种的自给能力。

(三)强调国家干预作为补充手段的重要性。坚持粮价市场化改革方向,并非等同于粮价完全市场化。粮食是特殊的商品,关系到国计民生,完全市场化不符合中国国情。在市场机制作用下,国家适度干预具有政策上的合理性,这为解决粮食市场失灵提供了选择。在粮食改革过程中,出现粮食危机时,国家干预起着举足轻重的作用。例如,1986年政府“买粮难”、1994年粮价暴涨,国家毅然进行干预,稳定了粮食市场。

(四)充分利用多元化调控方式调控粮食价格。除利用国内粮食生产、消费政策外,针对当前进口粮食带来的压力,重点发挥进出口政策对粮价的调控作用。应根据国内供需形势,在符合WTO框架下采用配额制度、进口检验检测措施调节粮食的进口数量,以达到调控国内粮价的目的。重点关注进口的高粱、大麦对国内市场的影响,适时启动“反倾销、反补贴”调查,缓解高粱、大麦大量进口带来的压力。

注释:

①粮价“双轨制”是指粮食价格的形成有两种形式,即合同订购的粮食价格由国家计划制定、其余部分由市场供求关系决定。

②改革开放前在本文指1956年(国家基本完成对农业的社会主义改造)到改革开放前夕。

③1979年9月28日中共中央《关于加快农业发展若干问题的决议》,http://www.china.com.cn/aboutchina/data/zgncggkf30n/2008—04/10/content_14814063.htm。

④六种粮食平均价是指稻谷、谷子、玉米、高粱、大豆、小麦每50公斤加权平均统购价。

⑤由于粮食收购价格大幅提高,而城市粮食销售价格基本保持不变,造成粮食收购价格高于粮食销售价格的局面,当时这部分价差以及粮食经营部门产生的费用由政府补足。1984年,四种贸易粮统购超购价格(以销售量为权重)为每50公斤21.67元,销售价为每50公斤12.98元,购销价格倒挂8.69元。详见:中国粮食经济学会、中国粮食行业协会《中国粮食改革开放三十年》,中国财政经济出版社2009年版,第359页。

⑥1985年1月1日,中共中央、国务院发布《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,提出将统购派购改为合同订购和市场收购,由商业部门在播种季节前与农民协商签订定购合同,定购的粮食国家确定按“倒三七”比例计价(即三成按原统购价,七成按原超购价),定购以外的粮食可以自由上市。如果市场粮价低于原统购价,国家仍按原统购价敞开收购,保护农民的利益。同时该文件还对农产品流通进行了改革,规定农产品不再受原来经营分工的限制,实行多渠道直线流通,农产品经营、加工、消费单位都可以直接与农民签订收购合同,农民也可以通过合作组织或建立生产者协会,主动与有关单位协商签订销售合同,任何单位都不得再向农民下达指令性生产计划。除此之外,为缓解粮食过剩带来的库存压力,国家要求在山区25度以上的坡耕地要有计划有步骤地退耕还林还牧,该项政策成为1985年粮食减产的重要原因之一。

⑦1985年,中国粮食产量37910.8万吨,比1984年减产2819.7万吨,减产幅度6.92%。数据来源于国家统计局农村社会经济调查司《改革开放三十年农业统计资料汇编》,中国统计出版社2009年版,第17-20页。

⑧1991年5月,国家将城镇居民口粮销售价格每50公斤提价10元,提价幅度67%;1992年4月,国家再次提高粮食销售价格,提价幅度43%。参见:罗丹、陈洁《新常态时期的粮食安全战略》,上海远东出版社2016年版,第584页。

⑨这就是所谓的“保量放价”政策,即保留订购数量、收购价格随行就市。

⑩三种粮食平均收购价、居民消费价格指数、商品零售价格指数数据均来自于国家统计局农村社会经济调查司《历史的跨越—农村改革开放30年》,中国统计出版社2008年版,第417-418页。