被害人视野中的刑诉法变迁:1979-2018年①

2018-11-21

(电子科技大学 法律系,成都 611731)

作为“宪法测震仪”“应用宪法”的刑诉法,历来是人权保障的晴雨表,一部刑诉法变迁史在某种意义上就是人权保障不断提升的历史,“尊重和保障人权”载入我国2012年刑诉法修正案就是证明。被害人是我国刑事诉讼的基本参与方,保障被害人权利历来是刑诉法人权保障的重要内容,基于这样的理论预设与实践认知,从赋能被害人角度检视改革开放40年来我国刑诉法之变迁,无疑具有重要的学理意义与实践价值。

一 被害人的文本境遇:次数与条文

从理论上分析,被害人受重视程度与其在刑诉法文本中出现的频次呈正相关关系:出现次数与涉及条文数越多,受重视程度越高,反之则越低。由此,对改革开放40年来三部刑诉法文本进行统计学意义上的梳理,能够大体勾勒被害人在我国刑诉制度变迁中的境遇。

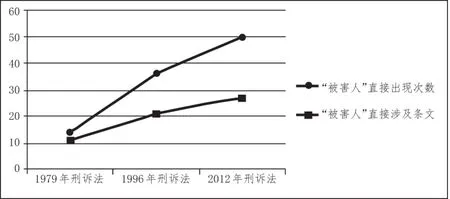

图1 “被害人”一词在三部刑诉法中的出现情况

从图1不难看出,1979年至今的三部刑诉法中,“被害人”一词直接出现的次数从14次增加至50次,增幅达257%,直接涉及条文数从11条增加至27条,增幅达145%,双双呈单边直线攀升态势。需要特别说明的是,由于1996年刑诉法、2012年刑诉法将被害人纳入当事人范畴,因此两部法律中直接规定当事人权利义务的内容也适用于被害人。如果算上这方面的条文,则后两部刑诉法中“被害人”出现的频次增幅更大。与此同时,同期的刑诉法条文从1979年的164条增加至2012年的290条,增幅仅为77%。“被害人”一词出现频次增幅远高于刑诉法条文的事实表明,文本层面被害人境遇不断改善虽与刑诉法内容扩充紧密勾连,但根本缘由还在于被害人权利保障的实践需求所致,是一种“从建构理性优先转向兼顾考虑实践理性”[注]左卫民《中国道路与全球价值:刑事诉讼制度三十年》,《法学》2009年第4期。的表现。这一趋势,顺应了近年来各国强化刑事被害人人权保障的发展趋势,具有重要的积极意义。

然而,立足横向比较,仅仅在刑诉法中增加有关被害人条款尚显不够。从域外经验看,在强化被害人权利保障的潮流中,一个明显特点是各国倾向于制定专门立法进行特别保护。比如日本在2000年、2004年分别制定了《关于以保护犯罪被害人等为目的的刑事程序附属措施的法律》《犯罪被害人基本法》,韩国在2005年制定了《犯罪被害人保护法》,德国在1986年、2004年分别颁行了《被害人保护法》《被害人权利改革法》,而英国2003年的《刑事司法法》也基本是以强化被害人权利保障为中心的单独立法。因此,随着我国司法改革的不断深入与刑事司法体系的日趋精密化,未来应当考虑针对刑事被害人特点,出台内容更丰富、涵盖面更广、操作性更强的专门立法。

二 被害人的诉讼地位:从单一到双重

诉讼地位指向被害人在诉讼中的位置和作用,是表征被害人权利保障程度的核心概念。从条文规定看,我国刑事被害人诉讼地位呈现两个明显的阶段划分:第一阶段为1996年前,依据1979年刑诉法第三十一条第(三)项之规定,“被害人陈述”为我国法定证据种类之一,第五十八条第(二)项规定:“‘诉讼参与人’是指当事人、被害人、法定代理人、辩护人、证人、鉴定人和翻译人员”,由此被害人的诉讼地位表现为提供证据的诉讼参与人;第二阶段为1997年以后,1996年刑诉法保留了“被害人陈述”作为法定证据的规定,同时在第五十八条第(二)项规定:“‘当事人’是指被害人、自诉人、犯罪嫌疑人、被告人、附带民事诉讼的原告人和被告人”,2012年刑诉法则沿用了1996年刑诉法之规定。

从动态变迁角度看,文本层面我国刑事被害人诉讼地位呈现不断提升的趋势。从1979年刑诉法中诉讼参与人的单一身份到1996年刑诉法中证据提供者与当事人的双重身份,被害人在刑事程序中的地位日益重要。作为诉讼当事人,这不仅意味,被害人与案件处理有着直接利害关系,更意味着其能在相当程度上影响诉讼进程、决定诉讼结果,与之相伴随的则是其权利的大幅增加。此外,立法条文讲究用词规范、逻辑严谨,用语先后顺序在一定程度上折射出制度设计者的价值选择位序。审视前述1996年刑诉法有关当事人的规定,“被害人、自诉人”排位在“犯罪嫌疑人、被告人”之前,这可能源于“有控诉才有被诉”的诉讼逻辑,但无疑隐含着对被害人诉讼地位之重视。长期以来,学界论及人权保障的刑诉目的时,主要聚焦于犯罪嫌疑人、被告人的权利保障,而刑诉法有关当事人的条文规定则向我们揭示被害人也是人权保障的基本对象,在诉讼中有着不应被忽视的重要地位。

需要关注的是,被害人的双重身份会否引发诉讼中的角色冲突,进而动摇其当事人地位的正当性。实质意义上的刑事被害人泛指遭受犯罪行为侵害之人,其在刑事程序中可能是自诉案件中的自诉人、公诉案件中的被害人,也可能是刑事附带民事诉讼中的原告。结合前后文用语,1996年刑诉法第五十八条中的被害人应专指公诉案件中的被害人。有学者认为,1996年刑诉法将被害人作为当事人在实践中利大于弊,因为被害人并非刑事案件的原告,同时又不享有上诉权;被害人的当事人角色不仅损害了证据来源的客观性、可靠性,也违背了证人不得旁听庭审的原则;另外,在控诉方中加入被害人,更加剧了控辩双方的不平等[注]龙宗智《被害人作为公诉案件诉讼当事人制度评析》,《法学》2001年第4期。。就此问题,我们认为,与案件裁判结果有直接利害关系和能够影响、决定诉讼进程与诉讼结果才是判定当事人的基本标准,是否享有上诉权只是当事人权利体系完备与否的衡量指标,两者不应等同视之。至于被害人的当事人属性与其证人属性发生角色冲突,这在一定程度上客观存在。但基于被害人是犯罪行为受害者的身份,无论其是否为当事人、是否旁听庭审,其证言的主观倾向都十分明显,这也是我国刑诉法将被害人陈述与证人证言作为两种证据分设的根本原因。因此,角色冲突不应成为质疑被害人当事人地位的理由。就此,域外已有相关立法可资借鉴。比如德国刑诉法第四百零六条之七第二款即规定,被害人无论是否为证人,均有权于整个审判日在场。德国学者认为:“准许有提起从诉权利的被害人在场规定,可谓立法者系有意对真实发现创设一个(非不重要的)风险。”[注]柯尔纳《被害人在德国刑法与刑事程序法地位扩建:从上世纪八〇年代的被害人保护、损害修复、犯罪人与被害人的冲突调处至二〇〇四年的被害人权利改革法》,许天泽译,《月旦法学》(台湾)2007年第1期。最后,控辩不平等问题不应通过削弱被害人诉讼地位、减损被害人诉讼权利来体现,而应将重心置于提升与改进辩方诉讼对抗能力上。因此,从整体上分析,我们认为现行刑诉法对被害人双重诉讼地位之界定是恰当的,未来应进一步坚持。

三 被害人的权利谱系:由简单至复杂

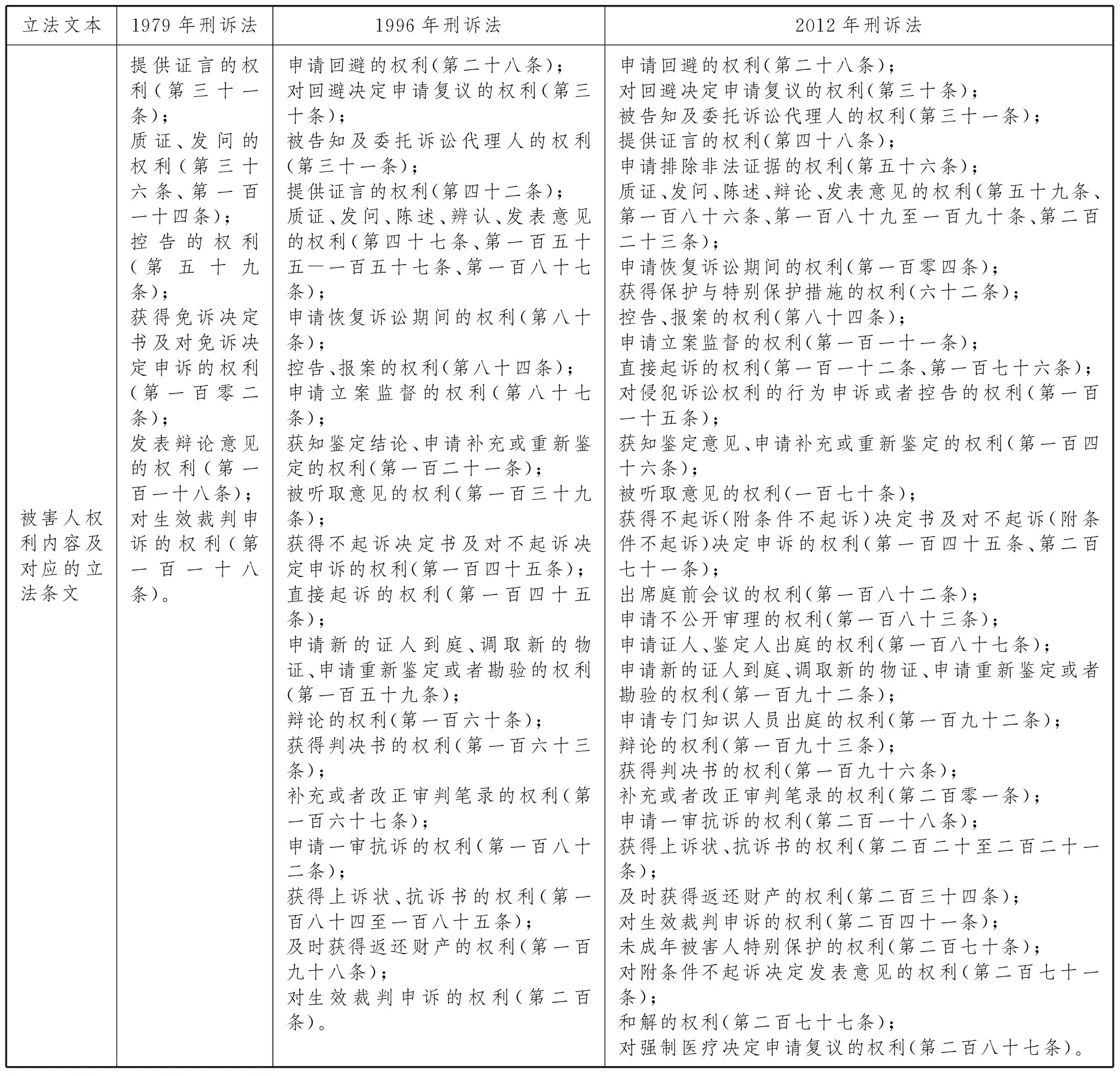

作为诉讼参与者,被害人的权利谱系以各种方式深嵌于刑诉法的制度设计中,因而是洞悉与体察刑诉法制度变迁的重要视角。在这一问题上,1979年刑诉法、1996年刑诉法、2012年刑诉法呈现出较为明显的由简单至复杂的态势。见表2。

表1.三部刑诉法中被害人的诉讼权利清单

注:该清单中不含被害人作为自诉人、附带民事诉讼原告所享有的权利,也不含同期立法解释、司法解释扩充和增设的被害人权利。

从表2的清单可知,改革开放40年来,我国刑事被害人权利保障在纵向维度上有了长足进步,立法已经构建起涵盖立案、侦查、起诉、审判全环节的权利体系,这些权利既有与被害人作为证据提供者地位相匹配的权利,也有基于其当事人地位享有的权利。从横向角度看,与犯罪嫌疑人、被告人权利不断增加相比,被害人的权利也日臻健全,呈现出并驾齐驱、同振共鸣的态势,彰显出我国刑诉法不断走向科学、民主、文明的恢弘格局。与此同时,对标域外法治发达国家刑事被害人权利保护现状,我国立法未来还应着眼于以下两方面的改进。一是在刑诉法中进一步完善被害人的知情权与参与权。尽管现行立法在若干关键环节规定了公安司法机关应当听取被害人意见、向被害人送达诉讼文书,但在一些事关被害人利益的重要事项(如立案后的撤案、执行环节的减刑与假释等)上,被害人仍无从知悉相关信息,自然也无法充分有效地参与。此外,目前正在广泛推行的认罪认罚从宽制度改革中也存在着未充分关注被害人权利保护问题,应从确立其程序运作主体地位入手,辅之以充分的知情权、发表意见权、提出异议权等[注]刘少军《认罪认罚从宽制度中的被害人权利保护研究》,《中国刑事法杂志》2017年第3期。,确保被告人权利与被害人权利的均衡有序。二是尽快出台救助被害人的专门立法,确保被害人获得国家补偿的权利。我国尚未建立系统、完整的刑事案件国家补偿制度,尽管中央政法委等部委在2009年和2014年先后出台了《关于开展刑事被害人救助工作的若干意见》《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》,各地对刑事案件被害人进行专门救助的事例越来越多,但总体而言随意性较大、覆盖面不广、救助力度有限,难以满足被害人权利救济的需要,因而制定专门的《刑事被害人救助法》势在必行。