食管病变内镜下治疗术后狭窄的危险因素分析

2018-11-20杨妙芳汪芳裕

陆 恒, 王 松, 陈 简, 杨妙芳, 刘 炯, 汪芳裕

第二军医大学南京临床医学院(中国人民解放军南京总医院)消化内科,江苏 南京 210002

食管癌是起源于食管黏膜上皮的恶性肿瘤,是我国最常见的恶性肿瘤之一。因90%的食管癌发现时已处于中晚期,生活质量低,总体5年生存率低于20%;因此,早期诊断治疗食管癌意义重大。目前,早期食管癌经内镜下微创切除可达到与外科手术相当的疗效,早期食管癌术后5年生存率95%以上,内镜下切除治疗早期食管癌及癌前病变已成为首选治疗方法[1]。内镜下切除治疗相对外科手术并发症小,但仍有一定并发症,主要包括出血、穿孔、术后食管狭窄、感染等[2];术后食管狭窄常需进一步行内镜下食管扩张、食管支架置入等治疗。为进一步了解内镜下治疗食管病变后发生食管狭窄的危险因素,本研究回顾性分析2009年10月至2016年12月解放军南京总医院消化内科167例因早期食管癌及癌前病变接受内镜下治疗的患者资料,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料随机回顾性选取2009年10月至2016年12月在解放军南京总医院因早期食管癌及癌前病变患者167例,男124例,女43例,年龄(62.7±8.3)岁(37~82岁)。所有患者术前经普通胃镜、窄带成像内镜、色素内镜等检查确诊为食管黏膜病变,CT 检查排除淋巴结转移,术后病理提示食管癌前病变或肿瘤侵犯深度为m1、m2、m3、sm1。

1.2方法所有患者均签署知情同意书,行内镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)或内镜下多环黏膜套切术(endoscopic multi-band mucosectomy,EMBM)治疗,记录手术病变位置、长度、环周范围;术后给予抑酸、预防感染及对症支持治疗,根据切除病变范围、出血情况,禁食24~72 h,随后逐渐恢复饮食;出院后继续行抑酸、保护黏膜药物治疗,术后1、3、6、12个月复查胃镜,如有吞咽困难则提前行胃镜检查,记录食管狭窄程度,以完全不能进食定义重度狭窄,只能进食流食者为中度狭窄,进普食困难、半流质饮食有时不畅者为轻度狭窄。

2 结果

2.1内镜下治疗术后狭窄发生率167例经内镜治疗的早期食管癌或癌前病变患者中有21例发生食管狭窄,狭窄发生率为12.6%(21/167);21例食管狭窄患者中出现轻度狭窄3例(14.3%),中度狭窄14例(66.7%),重度狭窄4例(19.0%)。

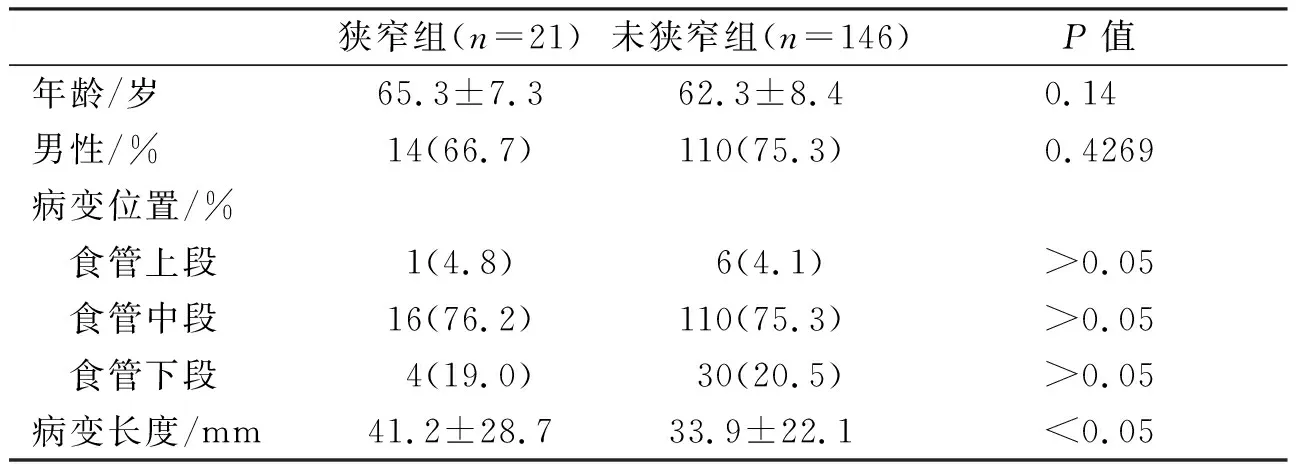

2.2内镜下治疗术后狭窄危险因素分析21例术后食管狭窄患者归为狭窄组,其他146例未出现食管狭窄患者为未狭窄组。狭窄组患者年龄与未狭窄组比较,差异无统计学意义(P=0.14)。21例内镜治疗术后狭窄患者中,男性14例(66.7%);146例未狭窄患者中,10例男性(75.3%),两组差异无统计学意义(P=0.4269)。进一步分析食管病变位置,不同部位占比差异均无统计学意义(P>0.05)(见表1)。

表1 食管病变内镜下治疗术后食管狭窄组与未狭窄组临床资料比较Tab 1 Comparison of the clinical data between two groups

内镜下治疗术后食管狭窄患者食管病变长度大于狭窄组,差异有统计学意义(P<0.05),提示食管内镜下治疗术后狭窄与病变长度相关(见表1)。21例食管狭窄患者中有2例环周<1/2、6例环周1/2~3/4、13例环周>3/4,与未狭窄组不同环周病变占比差异均有统计学意义(P<0.05)。15例食管病变占环周>3/4患者中,术后食管狭窄为86.7%(13/15);环周1/2~3/4患者,术后食管狭窄率为27.3%(6/22);环周<1/2的患者,术后食管狭窄率为1.5%(2/130);两两比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。

2.3内镜下治疗术后狭窄处理所有食管狭窄患者均首先选择萨氏探条行食管扩张术,如再次发生进食哽噎时,根据狭窄程度和患者知情选择继续食管扩张或行食管支架置入术。3例轻度狭窄患者经萨氏探条11 mm、13 mm、15 mm逐级扩张1次后症状均缓解;14例中度狭窄患者中有10例使用萨氏探条9 mm、11 mm、13 mm、15 mm逐级扩张,4例选择食管扩张后食管支架置入;4例重度狭窄患者均选择萨氏探条7 mm、9 mm、11 mm、13 mm、15 mm逐级扩张后食管支架置入。食管支架均于置入术后2个月后移除,所有患者吞咽困难均得到改善。

3 讨论

早期食管癌常无明显不适,多数患者因吞咽困难等不适症状就诊时,疾病已进展至中晚期;早期食管癌占比低是食管癌患者预后不良的重要原因[3]。早期食管癌的早期发现、早期诊断和早期治疗是降低死亡率并提高生存率的主要策略[2,4]。内镜下切除治疗是早期食管癌及食管癌前病变公认的微创治疗方法,与外科手术的疗效相当,并发症发生率较外科手术明显降低,缩短了住院时间,提高了术后的生活质量,已成为早期食管癌及食管癌前病变的首要治疗方式[5]。作为一种微创治疗方法,内镜下切除治疗有一定的并发症,其中最常见的并发症包括出血、穿孔、术后食管狭窄、感染等;本研究数据提示,167例早期食管癌或癌前病变患者经内镜下切除治疗后,21例患者出现术后食管狭窄,狭窄发生率为12.6%,与鞠辉等[6]报道的11.6%基本一致。

进一步分析狭窄组与未狭窄组临床资料,两组年龄及性别比差异均无统计学意义,提示年龄、性别不是导致内镜下治疗术后食管狭窄的主要原因。比较两组病变位置的差异,两组病变在食管上段、中段、下段位置比例差异无统计学意义;提示食管病变位置与术后食管狭窄无相关性,与既往报道[6]结果一致。近年来,内镜下切除治疗早期食管癌及癌前病变术后食管狭窄的研究取得一定进展。有研究[7-8]提示,食管黏膜缺损在食管狭窄的形成机制中起到了重要作用;食管黏膜缺损的环周长度、纵向长度及病变深度都是评估术后狭窄发生可能性的可靠危险因素。本研究数据提示,狭窄组食管病变纵向长度明显高于未狭窄组;随着病变环周范围的扩大,术后狭窄发生率明显增加。多项研究均报道了对食管病变环周范围对术后食管狭窄的影响。LEWIS等[9]报道食管环周的1/2是增加术后食管狭窄发生率的临界值。MIZUTA等[10]研究提示,食管环周黏膜缺损面积超过71%是ESD术后食管狭窄的首要原因。另有研究[2,11]提示,切除范围大于3/4是发生术后食管狭窄的独立危险因素,大于3/4环周的病变经内镜切除后狭窄发生率为88%~100%。本研究数据提示,病变环周1/2以下的病变,极少数出现术后食管狭窄,而病变大于1/2环周,术后食管狭窄发生率较环周1/2以下明显增加;当病变范围大于3/4环周时,术后食管狭窄率进一步增加,狭窄率为86.7%。

内镜下食管扩张术是目前处理食管狭窄最常规的治疗方法,其他方法还包括食管支架置入术、口服或局部注射糖皮质激素、细胞补片、黏膜移植等[12]。本研究提示,所有术后食管狭窄经食管扩张术或食管扩张术联合食管支架置入术后吞咽困难症状均得到改善,但对于重度狭窄患者仍存在多次扩张的情况,对患者经济、身体及心理产生极大负担。因此,进一步研究食管狭窄机制,研究预防及治疗食管狭窄更优良的方法,值得进一步探索。近期我们尝试术后口服糖皮质激素的方法,取得一定效果,拟扩大病例进一步研究。

综上所述,早期食管癌及癌前病变的长度及环周范围是发生内镜治疗术后食管狭窄的危险因素。我们在进行术前评估及医患沟通时,应充分考虑食管病变纵向长度、环周范围对术后食管狭窄的影响。