过软岩和断层及其影响带隧道塌方处治方法

2018-11-13张靓

张 靓

(四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院,四川 成都 610041)

0 引言

山岭隧道施工过程中,如遇地质条件差[1],施工方法不当[2],会造成隧道塌方甚至冒顶,给人力财力带来巨大损失。四川某项目高速公路超特长隧道,全长13 km,岩性以炭质板岩为主。左线施工至掌子面K46+936时(大桩号往小桩号钻爆施工),K46+951~K46+936发生塌方,本文通过对该项目塌方原因、塌方段处治方法,以及右线对应段落的处治方法进行分析,归纳在断层带、软岩地区,处治塌方以及影响带支护的一种有效方法。

1 塌方原因分析

隧道施工过程中,由于开挖破坏了原岩初始应力状态[3],应力重分布,同时,若遇软弱围岩,断层带,加之施工工艺等因素[4,5],极易引起隧道塌方。

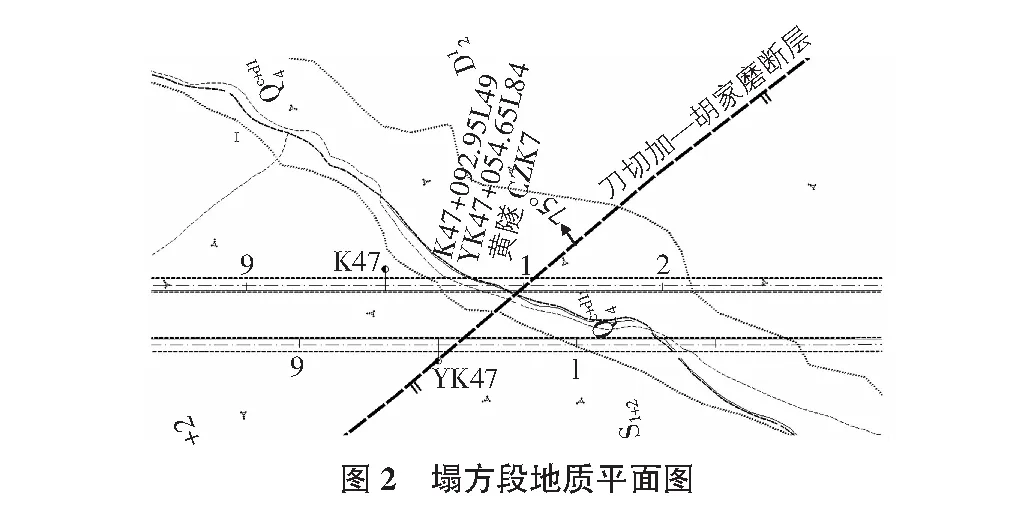

引起隧道产生塌方因素较多,可总结为两方面:主观因素,客观因素。主观因素即支护参数欠佳、施工方法欠妥;客观因素即天然地质因素(见表1)。

表1 隧道塌方产生原因

2 传统塌方处治方案

针对隧道塌方处治,国内比较普遍的方法,可归纳为以下5种[6,7]。

2.1 锚杆法

锚杆加固围岩的原理通俗地讲可理解为“穿糖葫芦”理论,即认为临空面一侧围岩破碎,深部围岩处于稳定状态,通过将锚杆锚固到稳定岩层,从而对外部破碎岩体提供一个被动拉力,防止其向内空断面发展。

2.2 注浆固结法

注浆是将某几种胶凝材料配置成浆液(目前主要分为单液浆和双液浆),用设备压入或灌入岩土中,使浆液在稳定高压下通过岩土体缝隙扩散,胶结凝固,将破碎岩土体胶结,增加其抗碱强度。但是该法的缺点是:耗时长,注浆压力不宜控制,注浆效果不易保证。

2.3 超前小导管注浆加固

小导管注浆加固,是沿隧道径向,以5°~15°仰角向掌子面打入花管,通过对裂隙注浆形成一定厚度胶结体,预先对掌子面洞顶围岩进行加固。

2.4 超前管棚

超前管棚是沿开挖外轮廓钻设与隧道轴向平行的钻孔,随后插入钢管(目前主要为φ108钢管,环向间距40 cm),从而形成拱形棚架,通常配合注浆共同作用,从而加固掌子面拱顶岩土体。

3 工程实例

3.1 工程概况

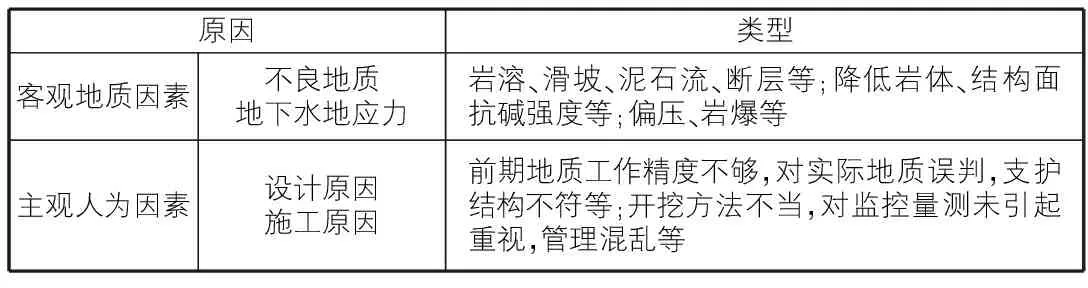

该隧道为某高速公路一部分,设计标准:1)公路等级:双向四车道高速公路。2)设计速度:80 km/h。3)建筑限界:10.25 m×5.0 m(隧道建筑限界及内空见图1)。左线ZK34+707~ZK47+720全长13 013 m,右线YK34+664~YK47+664全长13 000 m。该标段为出口→进口方向钻爆施工。

断层破碎带及强烈影响带,受构造作用强烈,褶曲及裂隙发育,岩体破碎,呈碎裂~散体状。Kv一般为0.25~0.40,[BQ]<250。左线施工至桩号K46+923时,左线K46+951~K46+936发生塌方。塌方后,在保证安全的前提下,对掌子面采用弃渣进行回填反压。

3.2 塌方及其影响

3.2.1现场情况描述

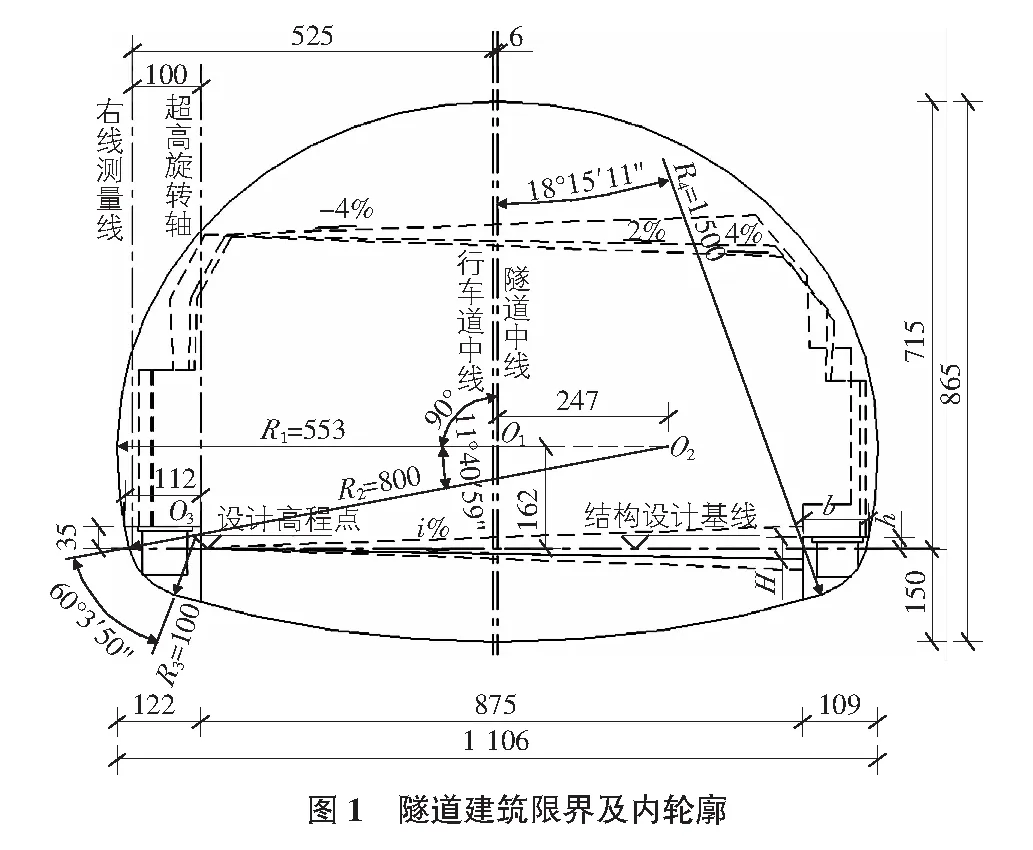

塌方段地质平面如图2所示。

左线(上侧红线)K47+145~K46+945段为断层破碎带及强烈影响带,断层产状66°∠75°(勘探时断层倾角为75°,但根据开挖揭露的地质情况,断层角度不停变化,且比较缓),走向与隧道轴线夹角约40°,为小角度相交。受构造作用强烈,褶曲及裂隙发育,岩体破碎,呈碎裂~散体状。该段含基岩裂隙孔隙水,以股状、线状渗出为主,雨季可能有暂时性涌水现象。

2017年10月,根据监控量测,左线K46+951断面拱顶下沉骤增,现场立即提高监控量测频率,每天2次。并且,现场观测到,K46+951处出水增多。根据当日观测成果,2次数据,拱顶下沉超过5 cm。次日,将设备和人员撤离,不久,左线K46+951~K46+936发生塌方。

3.2.2塌方后影响情况

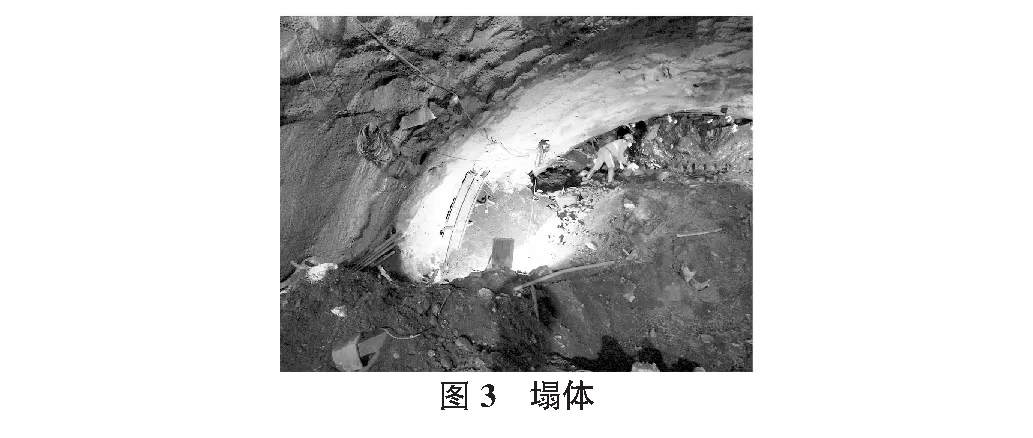

塌方后,建设方联络设计、监理、施工单位,对塌方原因进行分析,得出以下结论:K46+951处于断层破碎带,且K46+980~K46+923处岩性为炭质板岩,含碳量极高,如图3所示,水对炭质板岩的软化作用较强,围岩失去自身承载能力。同时,炭质板岩饱和单轴抗压强度5.68 MPa为软岩。开挖后,K46+951~K46+936由于软岩变形滞后,对初期支护造成挤压,再加之断层影响,最终导致K46+951~K46+936塌方。随后,K46+951~K46+980初期支护开始掉块,喷混凝土剥落、产生环向裂缝,拱顶、周边变形侵限。

3.3 塌方处治方案确定

根据现场地质情况,并结合塌方对隧道破坏的影响程度,以及初支的侵限情况,制订了隧道处治方案:

1)K46+980~K46+965。该段定义为塌方影响段。该段已施作仰拱,受塌方影响,该段初支变形较少,局部侵限。塌方后,该段受影响较小,仅是局部段落初支变形,侵入二衬轮廓,针对此情况,采取措施如下:对侵限的初支进行拆换,同时加强监控量测,在变形收敛时及时施作二衬。

2)K46+965~K46+951。该段情况类似情况1),区别在于,该段塌方前未施作仰拱,同时,该段距离塌方断面K46+951较近。鉴于以上原因,采取以下措施:对于初支变形严重段以及侵限段进行初持拆换,同时,隧道环向采用注浆小导管进行加固(小导管规格:φ42×4,L=400,间距100(环)×100(纵),梅花形布置),最后,将仰拱的受力环向钢筋由φ22调为φ25。

3)K46+951~K46+936。该段定义为塌方段。该段前期已经完成上台阶施工,塌方后,上台阶被掩埋,上台阶完全被渣体填充,且渣体拱顶以上存在空腔。

塌方段初支方法如下:a.K46+951处,施作40 m大管棚,管棚采用φ76×7自进式锚杆,环向间距40 cm,外插角10°;b.初支采用φ42×4注浆小导管(L=400,间距100(环)×100(纵),梅花形布置);c.采用φ8钢筋网(20 cm×20 cm网格);d.钢支撑采用Ⅰ20b工字钢,榀距40 cm;e.喷射混凝土采用C25,厚26 cm;f.预留变形量30 cm;g.二衬采用60 cm C30钢筋混凝土;h.超前支护采用双层小导管,搭接长度不小于2 m;i.施工:严格控制进尺,尽量采取机械开挖,特殊情况考虑采用单侧壁导坑开挖。

3.4 塌方处治方案执行情况及修改

3.4.1施工情况

在对初支变形段(塌方影响较小段落K46+980~K46+965)进行初支拆换时,出现了新的问题。由于此时右洞已经施工至K46+980~K46+965对应段落YK46+942~YK46+927右洞每次放炮后,右洞距掌子面约20 m段落以及左洞对应段落,监控量测数据会突变,水平收敛甚至达到每天10 mm;同时,左洞塌方影响段进行工字钢接腿施工时,也会导致左洞监控数据剧增。

3.4.2方案调整

通过对上述问题进行研究分析,认为该段处于断层影响带,且岩性以炭质板岩为主,且含碳量极高,岩石Rc仅5 MPa~18 MPa,属软岩,且左右洞净距为36 m,左洞掌子面发生塌方。结合以上因素,认为左右洞存在连带效应,一侧较大的扰动都会影响到另一侧,并且,右洞虽暂未进入断层影响带,但是仍属软岩,地质条件较差。鉴于以上原因,对塌方处置方案进行调整如下:

1)对中台阶工字钢脚趾进行加强,工字钢增加加强肋,可有效增大接腿时工字钢与围岩的接触面积,减小应力,控制拱顶沉降。同时,在工字钢接腿前,加强锁脚,每处采用2组(4根)注浆小导管进行注浆固结,甚至可在工字钢拱顶、拱腰采用小导管进行注浆固结。

2)施工工序方面,右洞不能再采用钻爆法施工,掌子面采用机械开挖,并且,右洞、左洞不能同时进行开挖、接腿作业,必须待右洞超前左洞30 m后,方能同时进行开挖等作业。下台阶接腿时,一个循环只能替换1榀~2榀,严禁一个循环接腿2榀以上。

3)根据监控量测结果,若拱顶下沉及水平收敛过大或连续2 d超过预警值(5 mm/d),首先架立Ⅰ18工字钢临时护拱。若临时护拱施作后,变形仍未有收敛趋势,则应采取开挖后注浆。

4)超前支护根据现场试验结果,增大注浆量。

5)右洞支护参数进行加强,启动大变形支护参数:喷射混凝土采用C25厚26 cm;系统锚杆采用φ22药卷锚杆(L=350,间距100(环)×100(纵),梅花形布置);采用φ8钢筋网(20 cm×20 cm网格);工字钢采用Ⅰ20b,榀距60 cm;预留变形量采用30 cm;二衬采用50 cm C30钢筋混凝土。

6)其余参考原处治方案。

3.5 应用结果

采取以上措施后,围岩剥落,初支开裂、掉块现象不再出现,通过监控量测结果,拱顶下沉及水平收敛数据得到控制,逐渐趋于收敛,隧道大面积滴水现象得到改善。

4 结语

根据该高速公路双线隧道过软岩及塌方段的处理成功案例,总结出以下经验供参考:

1)过软岩隧道塌方段工程措施,不能仅从设计手段进行分析,必须是设计方法、施工措施相结合。经过软岩断层区,严格控制开挖进尺,钻爆方式尽量采用机械开挖。尽量缩小台阶之间距离,开挖后及时支护,仰拱封闭成环,提高初期支护的强度。根据监控量测数据,在变形趋于稳定时及时跟进二衬。

2)隧道施工过程中,必须结合现场监控量测数据,主要是拱顶沉降和水平收敛,可以通过这些数值,判断隧道塌方可能性,可以对已经施作支护的稳定性进行复核,判断已施作支护是否能够承载所处位置围岩压力。根据监控数据进行支护参数的动态调整。

3)软岩隧道,岩体饱和单轴抗压强度低,工字钢接腿施工时,必须加强锁脚,否则拱顶易下沉,必要时,除接腿部位,还可在顶拱部位施作锁脚。为了减小工字钢脚趾应力,可将工字钢脚趾设置加强肋,减小趾部应力。

4)软岩断层带隧道塌方,处治措施应由远而近。由于软岩地带,隧道纵向塑性区延伸较长,在进行塌方处治时,需从稳定段向掌子面逐一施作,层层加强。

5)软岩隧道存在大变形、变形滞后现象,设计时,需留出足够预留变形量。但是预留变形量不宜过大,过大的预留变形量,会显著增加开挖洞室跨度,易造成施工期间洞室的不稳定。

6)软岩断层隧道,超前支护有着举足轻重的作用。笔者认为,增加超前小导管注浆量,加长搭接长度,是过断层地带的核心方法。该隧道在增加超前支护注浆量之后,监控量测数据得到了很好收敛。

7)由于软岩变形的滞后性,塌方处理完成后,必须通过肉眼及监控量测数据对隧道进行观测。