再论早期“藏式佛像”的相关问题

2018-11-12白日洛桑扎西

白日·洛桑扎西

(西藏大学艺术学院 西藏拉萨 850000)

笔者自2000年起关注早期藏式佛像遗存及相关文献,先后发表了6篇学术论文[1-6],重点讨论了早期藏式佛像的类型、布局特征及个案研究。关于“藏式佛像”这一称呼,我们是从《巴协》①在巴色朗《巴协》(又称《桑耶寺广志》,藏文版,北京:民族出版社,1982.)第38页记载:赞普赤松德赞修建乌孜大殿之初,首先修建了阿尔亚巴罗林殿,主体建筑完工后,赞普和堪布等人商量塑造什么风格的造像时,赞普说:“如果塑绘藏式佛像,定能使信奉黑教(在此指苯教)的吐蕃臣民皈依于佛教,请允许塑绘藏式佛像。”从《巴协》的这一记载中我们首次见到了“藏式佛像”这一说法。一书中读到的,而且是先有了名称,之后才有了实物②通常是某种美术风格形成后才有名称,在这里新创佛像样式先命名再创作是因特殊需要而采取的一种手段,需要思考其用意。。在书中记录了公元8世纪第一位塑造藏式佛像的雕塑师甲·蔡布坚或蔡纳堪依照模特儿塑造“藏式佛像”的信息。书中特别强调了模特儿的身材、形象等特征③在巴色朗所著《巴协》(sba bzhed,民族出版社,1982.)第38页中记载:为了塑造藏式佛像,从被召集的臣民中选拔了帅气的库大采塑造了阿尔亚巴罗林殿的主尊观世音,依照玛萨贡塑造了阿尔亚巴罗林殿的门神马头明王;依照唐塞达吕塑造了阿尔亚巴罗之化身,依照美丽的觉如撒-拉布曼塑造了度母,依照觉如撒-奴琼塑造了韦色坚女神。,但省略了藏式佛像的外在特征,因此我们并不清楚当时“藏式佛像”的庐山真面目,从而引发了学者们的诸多猜想。然而它是在原有的印式或汉式佛像样式的基础上做调整或增添区域民族文化特色而成,这一点是毋庸置疑的。自藏文古籍文献《韦协》公开出版(2010年出版)④在韦色朗《韦协》(dbv-bzhed,拉萨:西藏藏文古籍出版社,2010.)第30页记载:赞普认为“如果塑造与藏人装束打扮一致的造像,定能使信奉黑教(指苯教)的吐蕃臣民皈依于佛教”,依遵旨意,舅臣(为了参考造像的装束,聚集吐蕃臣民,塑造父性佛)中挑选帅气的布达措、唐桑达略、玛赛贡作为模特儿;为塑造佛母,挑选(身材优美的)觉如拉布曼做模特儿。”《韦协》的这一记载,说明了藏式佛像的样式或藏式佛像的特色问题的真相。很显然,当时对藏民服饰的模仿是选择模特的主要目的,而且选择的模特是具有较高社会地位的舅臣(尚伦)等上层人物。人物的名字也说明了所选模特儿都为当时吐蕃上流社会的人物。后,关于造像样式的各种猜想不攻自破,书中明确记述了藏式佛像依照模特儿塑造的目的——实为服饰的模仿;之前人们所知从“藏民”中选拔模特儿的说法也被推翻,书中记述是从“舅臣”中选拔了模特儿。既然赞普命其舅臣等充当造像模特儿,显然模仿的应该是官服,这也印证了笔者早期的“早期藏式佛像装束套用了吐蕃上层社会服饰”这一观点。因此,有必要对此问题做一次相对全面的总结探讨,这也是文章再论同主题的目的和初衷。

一、藏式佛像概念的由来

与印度以外的信仰佛教的民族和国家相比,不难发现佛教传入这些地区后,佛像被异域文化所渲染后的印迹,譬如:泰国的佛像装束脱去了印度的薄纱而用泰国王室服饰替代;中原汉传佛教的佛像装束,则展现了当朝王室的服饰;韩国早期的佛像也体现了大韩民族的服饰特征。以此来看,藏式佛像装束显然也借用了吐蕃上层社会的服饰。这一重要的信息将我们的研究目标很自然地引向了吐蕃上流社会的服饰文化①古代社会极其强调人与人之间的等级关系,而且这一等级关系往往体现在服饰中,形成了官服和民服之分。。

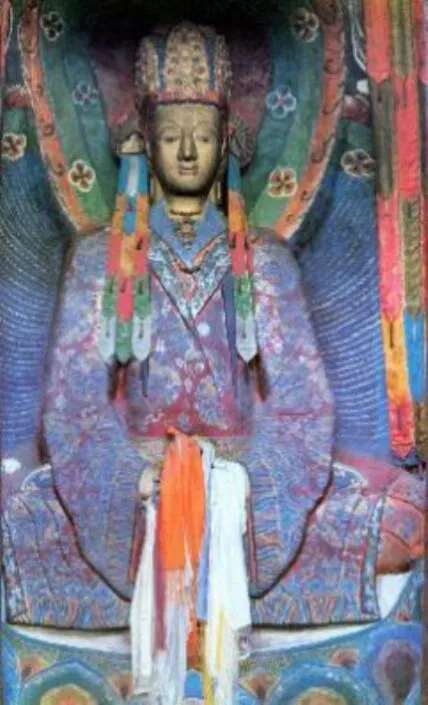

当前许多学者认为各种版本的《巴协》是在《韦协》原始母本基础上进行删减、增补、更改的结果[7]。翻阅《韦协》一书会发现它所具有的吐蕃文书的行文特点和叙事风格。但值得关注的是,在《韦协》一书的结尾部分[8]增补了赞普赤热巴坚②《韦协》的作者韦色朗是赤松德赞(742年-797年)在位时期的“七觉士”之一,而赞普赤热巴坚(866年生-901年)是赤松德赞的孙子,即赤德松赞之子,因此《韦协》的作者不可能点评赤热巴坚的功绩,显然这是后人补加的内容,说明这本手抄本不是最初的母本。在位时主持翻译大量佛经的历史内容,很显然目前我们所能见到的《韦协》还不是原始母本,它是赞普赤热巴坚之后成书的一部改写本。《韦协》中还应该有很多被隐藏的历史秘密,有待于我们去破解。可以肯定的是,《韦协》史料信息的可靠性远高于《巴协》。两本史书③指韦色朗所著《韦协》(拉萨:西藏藏文古籍出版社,2010.)一书和巴色朗所著《巴协》。中明确记载了赞普要求塑像师塑造藏式佛像的用意:“如果塑绘藏式佛像,定能使信仰黑教的吐蕃臣民皈依于佛教。”④巴色朗所著《巴协》中记载:“如果塑绘藏式佛像,定能使信仰黑教的吐蕃臣民皈依佛教,请允许塑绘藏式佛像”。韦色朗所著《韦协》中记载:“如果塑造与藏人装束打扮一致的造像,定能使信奉黑教的吐蕃臣民皈依于佛教。”显然,当时信仰“黑教”的藏民较多,通过藏族特色的佛像来吸引信奉黑教(应该是指苯教)的吐蕃臣民皈依于佛教是塑造藏式佛像的实际目的。当时,藏区佛教文化还处在初传阶段,民众中尚未普及,更未形成具有地方文化特色的造像传统。然而在印度和中原汉地已经形成了独具民族特色的佛教文化传承和造像风格⑤巴色朗所著《巴协》记载,甲·蔡布坚说:“吐蕃赞普修寺塑佛绘像,而塑佛绘像方面世上无人比得过我,我自当相助,请问赞布要塑汉式佛像,还是要塑印式佛像?”从中可以窥见相对于藏式佛像而言,汉、印两种造像样式已经存在并为世人所熟知。,但是,两地的佛教造像对于吐蕃臣民来说极为生疏,一时难以得到视觉上的认同,更谈不上心灵上的依托,能否逾越这一鸿沟就成为了藏区民众接纳佛教的关键所在。因此,塑造具有藏区特色的佛像成为了传播佛教文化的重要手段之一。为了塑造藏式风格的佛像,当时人们采用了现场依照模特儿塑造佛像的方法(这一举动同时也体现了佛教极大的包容性和因地制宜的传教理念,同时也透露出先前还没有藏式佛像样式可模仿的事实)。至于最初塑成的藏式佛像的样式究竟如何?时隔千年之后,我们一时难以考证。特别是桑耶寺自初建以来经历了十多次人为的或自然的破坏,“文革”期间更是被洗劫一空⑥桑耶寺在历史进程中曾多次遭受人为和自然的破坏,尤其在佛教后宏期初期“巴振僧众纷争”(sBa-vbring rTsod-vKhrug,11世纪中叶)中寺院的大部分佛殿被毁,先后进行了十余次的维修。其中,十一世纪热·译师(1016-1124年)和第模·德列加措摄政时期(1757-1777年),以及十九世纪摄政王热振次臣坚参活佛执政时期,维修规模最为宏大。。目前,仅留存有根据老僧人的口述于20世纪90年代仿造的藏式新佛像(见图1),其他与原始造像相关的图像线索基本无从寻起。

图1 20世纪90年代仿效的藏式新佛像

二、藏式佛像与三种样式的流行

由于藏式佛像是桑耶寺乌孜大殿的三种建筑和造像样式的重要组成部分,为我们把握和了解藏式佛像的样式问题提供了重要线索⑦后弘期部分寺院在造像风格布局方面模仿了桑耶寺乌孜大殿的布局特征,在塑造三种造像样式时,必定会遵循传统,因此,我们也就可以寻踪藏式佛像的样式。,因此,我们的视线可以转向后期对这种样式布局理念的模仿和延续。在藏区,在同一地点上同时塑造三种造像样式的传统①三种造像的样式,分别为印度样式的造像、汉地样式的造像以及藏式造像。始于桑耶寺。藏传佛教后弘期,鲁梅·西绕崔臣等卫藏十人的部分追随者在一定范围内也对此进行了仿效。

吐蕃赞普赤松德赞执政时期,当时推崇苯教的大臣和信仰佛教的大臣形成了两派,各自以为赞普福寿作法为名,互相斗智斗勇、互争高低,使佛苯之间的竞争变得十分激烈。在推崇佛教的一方中,后来又形成了两股势力,即来自中原内地的顿门派和来自印度的渐门派,双方在吐蕃上层社会中各自拥有相当数量的追随者,实力旗鼓相当,最终发生了“顿渐之诤”②顿渐之诤,是指公元8世纪末吐蕃佛教内部不同观点的论争。顿为顿门,以汉地佛教禅宗僧人大乘和尚为代表;渐为渐门,以印度佛教僧人莲花戒为代表。据传双方约在792-794年间,分别在拉萨和桑耶两地进行了公开的辩论,由赞普赤松德赞主持,约定败者一方给胜者献上花环,然后离开吐蕃。最终渐门派获得了胜利。。在这种复杂的社会背景之下,作为吐蕃最高首领的赞普赤松德赞扶持修佛建寺,以示弘扬佛法的决心。在建造桑耶寺乌孜大殿时,他特意采用了三种建筑风格样式和与此相对应的佛像样式同时集于一处的布局理念,即把象征须弥山的乌孜大殿布置为:底层建造成藏式建筑的佛殿并配以藏式风格的佛教造像;二层建成具有汉地建筑元素的佛殿并配以汉式风格的造像;顶层建筑汲取了印度建筑元素并相应地配以印度风格的佛像,使其满足各宗派的需要,满足不同修行、不同审美趋向信众的意愿。在桑耶寺采用塑造三种风格样式的佛像,有可能是一种无奈之举,也有可能是吐蕃人追求完美实现愿望的一种表达。

众所周知,桑耶寺是藏区第一座佛、法、僧俱全的寺院,它不仅象征着佛教在藏区的正式立足,而且,桑耶寺独特的建筑和造像布局,象征着藏传佛教前弘期佛教在藏区的兴盛和多种元素佛教艺术的交流。吐蕃政权崩溃之后,佛法“下路弘传”的主要人物噜梅·西绕崔臣等卫藏十人陆续返藏并以桑耶寺为落脚点[9],逐步向四方扩展佛教势力,这一传法策略再一次造就了桑耶寺的特殊地位和典范作用。之后,部分经济实力雄厚的施主就采纳了桑耶寺的建筑和造像布局理念,以此修建寺庙,其中与桑耶寺一江之隔的扎塘寺(于1081年由扎巴恩协所建)可称得上是这种模仿的典型例子。[10]同时期还建造有后藏地区的艾旺寺(12世纪由拉杰却江建造)、拉萨地区的聂当卓玛拉康(于1055年由嘎瓦释迦旺丘主持建造)等。这类佛教寺庙的共同特点是仿照了桑耶寺的三种造像样式同期塑造并安置于同一处的造像布局理念,所不同的是三种造像样式或分楼层安置,或于并排的殿堂中安置,或三种造像样式混杂后置于同一间殿堂中。三种造像的样式继承了桑耶寺的传统,即印度样式、汉地样式以及藏地样式。因此,我们从这些后弘期早期所建,且吸收了桑耶寺布局理念③由于桑耶寺是藏传佛教前弘期藏区第一座佛、法、僧俱全的寺院,象征着佛法的正式立足,后弘期又成为鲁梅·西绕崔臣等人的落脚点和传法中心。因此,后期很多寺院在修建过程中对此进行了模仿,主要模仿了桑耶寺乌孜大殿的建筑和造像布局。的寺院的壁画和造像遗存中可以寻找到藏式佛像的踪影。

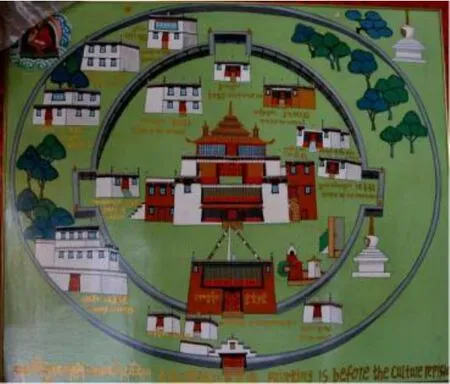

(一)分楼层布局的扎塘寺

阿旺平措先生认为:“扎塘寺主殿建筑分三层,分三种样式,即藏式、汉式、印式风格,壁画、造像样式也采取了与建筑风格相对应的风格,显然扎塘寺主殿底层的壁画和造像遵循了藏式佛像的风格”[11]。建造扎塘寺的迪顿·扎巴恩协,年幼时曾在桑耶寺学习生活。称他为迪顿(掘藏师),也与扎巴恩协曾从桑耶寺佛殿内瓶状柱下掘得《四部医典》的传说有关。因此,扎塘寺和桑耶寺有特殊的历史联系,而且两座寺庙所处地理位置可谓隔江而望。扎塘寺的全名为“五有扎塘寺”,这也与桑耶寺有关。相传与桑耶寺相比,扎塘寺有五种优点。两座寺院比较之下,认为扎塘寺在某些方面略胜于桑耶寺(见图2)。很显然扎塘寺在建筑布局和总体构架上模仿了桑耶寺的布局风格特征[12]。

图2 扎塘寺布局风格特征

(二)平面分殿布局的艾旺寺

艾旺寺位于日喀则市康马县境内,依山而建,从东面右侧的大门进入内置转经廊道后,在北面围墙中央开有一扇门直通院内,并直对中心佛殿。在长方形的围墙内,以汉字“品”字形布局建有三座佛殿,分为中心主殿和东配殿、西配殿,各殿造像风格各异。从中心殿残存的造像样式来看,“湿佛”的衣褶塑造上受到了唐代曹家样或旃檀佛像风格的影响,塑像中倚坐式佛像坐姿为汉地所常见,显然雕塑家试图体现汉式佛像风格特征。西配殿内除了中央神龛背景残留和墙面上残存的部分动物残肢之外,其余已荡然无存。神龛样式属于典型的东北印度帕拉造像风格。东配殿造像保存较为完整,意大利G·杜齐教授在其论著《西藏考古》中写到:“在艾旺的寺庙中,菩提萨埵立像身着向外翻边的外衣(见图3),与中亚寺庙中的塑像十分相似。艾旺寺庙中的碑铭证实了塑像的制造是采用了印度和于阗两种不同的风格。”①见白日·洛桑扎西.艾旺寺造像艺术风格再探[J].中国藏学,2011(1).也见[意大利]G·杜齐.西藏考古[M].向红笳,译.拉萨:西藏人民出版社,1987:52.罗伯特-维塔利.早期卫藏寺院[M].1990.杜齐教授考察时,艾旺寺的壁画保存完好,东配殿壁画上的题记写着:“殿内的佛陀画由(画师)江白遵循‘理域风格’绘制”(bde-bar-gshegs-vbri-ba-li-lugs-mi-mthum-gtsang-khang-nang-gi-ri-mo-phas-jam-dpal)。此处“li-lugs”意为李域风格,即于阗风格。因此,杜齐教授断言寺中塑像采用了印度和于阗两种不同的风格。事实上,艾旺寺中心殿或正殿中的泥塑造像属于中原汉地风格,可这一点杜齐教授的论著中未曾提及,显然他并没有意识到自建造桑耶寺以来藏区就有塑造三种塑像样式并集于一处的习俗。上述三间殿堂连成一个方形围墙,围墙外间距两米左右砌有高约三米的石材围墙,墙头有规律地建造有108座佛塔,规格大小以及样式完全一致。

图3 菩提萨埵

(三)一堂布局的聂塘寺

无量寿佛殿位于卓玛拉康的东面,与三时佛殿、中心主殿从西往东并排着。无量寿佛殿中塑造有三尊高大且结跏趺坐的主佛、站立的八大菩萨以及两尊金刚力士塑像。佛殿正中央塑有一尊阿底峡尊者等身像,史称“自塑像”。其中,文殊立像和普贤菩萨(左侧)的造像样式独特,两尊造像身着三角翻领长袍,足登长靴,衣褶流畅自然,长袍袖口和领口装饰着这类长袍所特有的线状圆形阴刻图案,在裙边饰有菱形浮雕花纹。其余三尊大佛和随佛弟子的造像风格,属于较为典型的印度帕拉王朝(也称波罗王朝)造像风格。紧挨着佛殿门口的两尊怒相造像,从其条状的肌肉和面相处理手法上可以看出汉地造像样式的特征。聂当寺的同一佛殿里,在同一组佛像中有三种风格样式的造像,可谓简化了三种造像集于一处的布局传统[13]。

(四)个体存在的作品

散落在外的此类壁画或造像作品就更多了,如比朵摩崖石刻之大日如来、八随佛弟子的石刻造像,[14]芒康大日如来佛殿里的石刻圆雕群、芒康县嘎托镇巴拉村大日如来和八随佛弟子石刻群,芒康帮达然堆村且马龙散落石刻,以及布达拉宫理玛拉康中的部分早期金铜造像等都属于这一类型。

三、藏式佛像的主要特点

上述所列作品不管是壁画还是雕塑造像,其主要特点是给佛陀和菩萨们的头顶戴上了长卷布帽(即为“拉推”),身穿三角翻领或平板翻领的大长袍。长袍两边开衩(见图4);长袍上装饰着立体或线刻的连续团花纹。有的外披长褂,足登翘尖长靴(通常佛像均为赤脚),两条长辫垂置于胸前。多数腰带上还配有装饰坠带,有时佛像的后腰上也会挂上交叉插入腰带中的匕首(见图5),若佛像足下未配有莲花宝座,很容易被人臆断为施主或吐蕃赞普及其随从。仔细观察,在菩萨类造像的三叶宝冠的后部可以看到被视作吐蕃赞普标示的布条卷起的“拉推”帽。关于吐蕃时期上流社会的服饰特色,敦煌吐蕃占领时期的石窟壁画②见敦煌莫高窟第159窟、158窟、360窟、231窟、9窟、359窟壁画中的吐蕃赞普及侍从所穿服饰。也可参见黄布凡,马德.敦煌藏文吐蕃史文献译著(插图)[M].兰州:甘肃教育出版社,2000.中有清晰的描绘(见图6),从而也就能够推测出早期藏式佛像的装束。同样,阿里古格一带是吐蕃赞普后裔及其政权势力的延续区域之一。我们从古格壁画、托林寺以及东嘎、皮央洞窟壁画中可以窥见赞普们的装束。近年来,从青海都兰出土的吐蕃墓葬棺板画上也描绘了吐蕃臣民的服饰。显然这类特殊的服饰在当时吐蕃上层社会中较为流行。但是,服饰本身源自伊朗萨珊王国,在《中国服装史》[15]一书中被归类为“胡服”的西域特色的服饰。这种服饰流传到藏区后出现了多种样式。因此,若不了解当时吐蕃上流社会的服饰文化,就无法找到藏式佛像的藏地文化特色。早期藏式佛像是否套用了吐蕃上流社会象征高贵身份的服饰?具有藏地味儿?很显然,当时作为外来文化的佛教造像借用了吐蕃贵族阶层在民众心中的尊贵形象,以此来确保其高贵和神圣。

图4 两边开衩的长袍

图5 佛像后腰上的匕首

图6 吐蕃上层社会的穿着打扮

从某种程度上讲,这类佛像样式的遗存并不少见。因此,也得到了藏学界的广泛关注并做过深入的研究。但是,笔者认为多数学者仅专注于佛像服饰的来龙去脉,而忽视了史书所说的“藏式佛像”与这些造像样式的联系。因此,也就理所当然地只谈论不同视角所见外来元素在佛像上的表现和各种因素对外来传播影响的可能性①自从G·杜齐教授介绍该寺遗存的造像和壁画样式后,陆续有米歇尔·汉斯、艾米·海勒、罗伯特·维塔利、海瑟·斯图德等为代表的国际知名藏学家和张亚莎、谢继胜、于小冬、何周德,以及宿白等国内专家先后进行了实地考察。学者从花草树木的选择和用色、用线的习惯联想到了敦煌石窟的图案;从三角翻领和团花图案联想到了伊朗萨珊王朝的服饰和织品,提出了“波罗/中亚”“中国人面像”“萨玛达类型”“多内地影响”以及“西夏元素”等。。

直到公元12世纪,佛教文化已经根深蒂固地扎根于藏区民众的精神生活当中。此时,藏式佛像作为特殊时代的特殊产物,不难看出其不够正统的缺陷,当初因佛教传播的需要而在造像样式方面所做的努力已失去了继续存在的价值和意义,从而逐渐退出了历史舞台,人们开始追求正统的帕拉(波罗)王朝的佛像样式。②波罗(帕拉)王朝(8-12世纪)以其对佛教的支持和庇护而闻名,该王朝是印度最后一个信奉佛教的印度王朝。他们长期出资建设北印度著名的佛教综合大学那烂陀寺和超戒寺。波罗王朝的佛像样式即为东北印度造像样式,曾影响尼泊尔、藏区的佛教美术,尤其对13世纪之前的卫藏地区佛教造像影响极深。当然,历史已过去近八百年了,我们对早期藏式佛像突然消失的原因也仅仅是一种揣测。第一,藏式佛像本身是为了迎合吐蕃百姓的惯习和审美心理而出现的,它巧妙地借用了装束上的身份标示,以此来达到佛像的神圣和尊贵,其目的显然是要消除人们对外来佛教文化的厌恶和排斥心里;第二,公元11-12世纪是佛教在藏区扎根时期,此时藏区的佛教团体打破门户界限,广泛交流,寻求真经、正统法脉,可以说此时是佛教修行方法在形式上进行自我清理的时期;第三,作为学习工巧明足足有十年的阿底峡尊者,在聂当寺传法期间为了弘扬正统的佛像造像法,特意塑制过几尊佛像,以示范例③见伦珠曲培.热振寺志[M].成都:四川民族出版社,1994:162-163.书中记载(大意):“位于热振寺主殿西北处的上院寺的主供佛圣世自在(观世音)三尊,这组造像是阿底峡尊者在聂当传法时,为展示工巧明之神像塑造的标准式样而亲自塑制蜡模后铸造而成,并亲自为此像开光安神108次后赠予亲传弟子大瑜伽师(又名阿梅强久迥乃1015-1078年),其中,造像部分采用白响铜,而茎台部分采用了紫响铜,造型美观,动人心弦。”,同时,他托人传信给超戒寺的弟子委托当地艺人绘制几幅佛像绘画作品,并带进藏区④巴吴·祖拉成瓦著《贤者喜宴》(藏文版,西藏人民出版社,上册)第656页记载,阿底峡尊者曾经传信委托东北印度艺人绘制过几幅佛像绘画作品。,可见阿底峡尊者作为印藏两地声名显赫的佛教权威人士,认识到了规范佛像样式的重要性。从现存遗迹来看,早期藏式佛像遗迹——壁画或造像的创作下限年代均早于公元12世纪,这不应该是一种偶然的巧合。

总而言之,藏式佛像的美术风格产生于公元8世纪,延续至公元12世纪左右。在历史舞台上活跃了近四百年之后,悄然退出了造像实践活动。但是,我们不得不承认它是藏族早期宗教美术的重要组成部分,对藏传佛教及其宗教美术的发展起过举足轻重的作用,具有划时代的意义。