腓肠内侧动脉穿支肌皮瓣游离移植修复骨髓炎创面的效果观察

2018-11-10李小磊林光豪陈芝武魏鹏郭明君

李小磊,林光豪,陈芝武,魏鹏,郭明君

作者单位: 832008新疆维吾尔自治区石河子,石河子大学医学院第一附属医院(李小磊);浙江大学宁波医院(林光豪、陈芝武、魏鹏、郭明君)

伴有骨髓炎的慢性难愈性创面以其发病机制复杂、病程长、涉及学科多及治疗难度大,成为临床上棘手的难题[1]。其常延迟愈合甚至不愈合,一般都存在特定的病因,如糖尿病、复杂创伤、血管疾病、放疗及肿瘤等[2],当前肌皮瓣移植术是修复此类创面效果较好的治疗方法[3]。近年来,石河子大学医学院第一附属医院采用游离腓肠内侧动脉穿支嵌合皮瓣修复骨髓炎伴软组织缺损患者,获得满意效果。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集 2016年 6月至2017年12月石河子大学医学院第一附属医院及浙江大学宁波医院收治的骨髓炎伴软组织缺损患者19例,其中男10例,女9例;年龄23~68岁,平均(48.7±10.5)岁。致伤原因为内固定术后感染13例,开放性外伤3例,糖尿病足1例,烧伤2例。缺损部位为足背9例,锁骨前2例,手背8例,伴关节侧副韧带、关节囊缺损3例,骨外露12例;均伴骨髓炎。创面缺损面积为6cm×4 cm~15 cm×7 cm。

1.2 方法

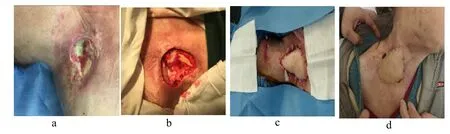

1.2.1 术前微泡超声定位及游离肌皮瓣设计 以股骨内上髁至外踝连线,与胭窝中点至内踝连线的交点为圆心,以半径4 cm范围寻找穿支血管(图1a),首先常规于二维声像图下观察穿支血管的彩色血流信号,确定大致位置,再通过微泡增强,使图像信号出现明显增强而不致使彩色信号溢出过大的造影时为最佳(图1b)。穿支血管一般选择离创面2~10 cm、口径及流速最大的穿支血管,标记穿支血管的位置,以此穿支血管设计穿支血管肌皮瓣(图1c~d),尽量使穿支入皮点位于皮瓣的中上部,使皮瓣面积略大于创面面积。

1.2.2 穿支肌皮瓣切取及应用 (1)对骨髓炎的创面进行彻底清创。(2)清洗伤口,同时收集感染或坏死组织,行细菌学调查和药物敏感性检测。(3)彻底清创后行腓肠内侧动脉穿支腓肠肌皮瓣修复缺损。患者平卧位,屈曲外旋髋关节,屈曲膝关节,用驱血带驱血后上止血带,以腘窝中点至内踝连线内侧2~3 cm,根据术前设计切开皮瓣内侧缘,尽可能保留1条皮瓣浅静脉,用来与供区浅静脉吻合以增加回流。如能解剖出皮神经,可予以保留来重建皮瓣感觉(本组19例均未重建),根据微泡超声术前定位标记为中心在皮瓣深筋膜下仔细解剖寻找穿支血管,找到穿支后再次调整皮瓣设计。然后于腓肠肌内侧头的肌肉内逆继续解剖穿支血管,根据受区血管口径及长度的要求,决定血管蒂解剖范围,同时注意保护伴行的神经,切开肌皮瓣周围,根据受区需要量切取肌瓣。

1.2.3 穿支肌皮瓣的移植 腓肠内侧动脉穿支肌皮瓣获取后,将腓肠内侧动脉穿支肌皮瓣血管蒂的1条动脉和1条伴行静脉,分别与受区的动脉及伴行静脉吻合。皮瓣面积为6 cm×4 cm~16 cm×7 cm,其中16例予以直接缝合,3例因缺损较大,术中利用皮肤牵张器,一期闭合。

1.3 术后处理 术后常规“三抗”治疗,及时更换敷料,疏松包扎,防止血管蒂受压。石膏固定腕关节或踝关节于功能位2周,伴韧带重建者固定3周。供区植皮处术后10~14 d拆线,直接拉拢缝合切口16d拆线;皮瓣缝合区14d后拆线。拆除外固定后逐渐加强手足、足踝功能锻炼。

2 结果

本组19例患者术前均准确探查优势穿支位置,切取腓肠内侧动脉穿支肌皮瓣,与受区动静脉吻合,术后患者骨髓炎伴软组织缺损创面均得到修复。均获得随访,随访时间6~30个月,平均11个月,2例出现皮缘坏死,二期修整后存活,余17例患者皮瓣移植后无相关并发症出现,其中7例按患者要求行皮瓣修薄,12例皮瓣无明显臃肿,四肢缺损修复后功能良好,不影响行走,患者较为满意。

3 讨论

3.1 骨髓炎伴软组织缺损的修复方法

当前对于四肢及躯干的软组织缺损创面并存在有骨髓炎时,临床上修复的手段非常多。但对于不同部位及不同软组织缺损程度的创面,修复的重点有所不同,多种修复手段基本可以解决各自的主要问题,但都存在各自的局限性。人体缺损部位不尽相同,以往多采用带蒂及局部皮瓣等较为保险的方法来修复骨髓炎创面[4],但其手术方案选择及修复的部位往往有限;同时对于这种感染缺损伤口来说,部分皮瓣无法有效地携带肌肉,对于皮瓣存活及后期愈合的效果影响较大[5]。随着人们对美学要求越来越高,在非负重区的皮瓣修复中,对于皮瓣的外形也提出来较高的要求。

3.2 游离腓肠内侧动脉穿支肌皮瓣对骨髓炎伴软组织缺损修复的可行性 本组9例患者手术中,笔者均采用了游离腓肠内侧动脉穿支肌皮瓣。该皮瓣最早由Cavadas在2001年提出并应用[6],从最初的应用于足踝周围的软组织缺损[7]到后来远端的肢体修复重建[8],到现在的全身恶性肿瘤切除术后的修复[9]。现有的腓肠内侧动脉穿支皮瓣应用非常灵活[10],同时具有相对恒定的解剖结构,其余的优点有:(1)皮瓣可选择性地携带下方的腓肠肌,对感染性创面的修复地提供了更高的可靠性,而对供区所受影响不大。(2)该皮瓣可以修剪得非常薄,从而适应更高要求的美学修复,同时韧性也非常好。(3)穿支血管蒂的长度可达到8~10 cm,为修复创面提供了更多的选择。(4)穿支血管内径为2~3mm,移植术后血供良好,存活率高。(5)在一些较小的皮瓣切取后,供区基本能直接关闭。(6)皮瓣获取时可采用仰卧位,手术中一般无需变更体位。同时该皮瓣可以携带皮神经重建感觉而不影响腓肠肌运动功能,另外与其他一些皮瓣相比,它的供区相对隐藏,同时对肢体活动影响也较小。术前笔者对穿支肌皮瓣均采用了微泡增强超声定位[11]。该方法敏感性和准确性高,同时兼备实时、无创等优点。准确的术前定位对手术提供了更高准确性和安全性,同时减少了手术时间。肌皮瓣既可覆盖软组织缺损创面,还能较准确地充填局部的死腔,而且肌瓣移植后的在局部的抗感染作用也优于普通皮瓣。所以对于骨髓炎伴软组织缺损的创面,应用游离腓肠内侧动脉穿支腓肠肌皮瓣修复是一种可靠方法。

3.3 注意事项 在手术过程中笔者也发现该皮瓣的一些缺点和局限性,本组19例手术中最大获取的皮瓣为15cm×7cm,对于更大的创面来说显得无能为力;同时由于多采用直接闭合,供区术后愈合瘢痕仍较大,小腿的外观畸形等,对于年轻患者来说,仍是难以接受的。对于较大皮瓣的直接闭合,术后也需注意骨间膜室综合征及皮缘坏死的发生,对此笔者有两方面考虑:(1)如需更大的皮瓣,术中可联合应用皮肤牵拉器一起闭合更大的创面;(2)对于美学要求较高的患者可行局部皮瓣移植修复。对于肌瓣来说,血管蒂最好不要修剪太薄,以免损伤穿支,同时防止移植术后血管的卡压;另外对于该皮瓣,笔者认为其厚度可以进一步修薄来达到更高的美学要求,但是考虑手术的安全性,并未尝试。

图1 应用游离腓肠内侧动脉穿支肌皮瓣修复放疗性溃疡伴骨髓炎创面