基于问卷调查的广西壮族文化传播效果及问题分析

2018-11-07王敏利

王敏利

一、研究背景及方案设计

广西壮族拥有丰富的民族文化资源,“桂林山水”“刘三姐”“南宁国际民歌节”等文化元素在国内外都有很高的知名度,近年来随着“三月三”活动的辐射与影响面日益增大,对民俗活动的关注度也越发高涨。但是在民族文化整体形象的塑造和品牌化上与国内几个表现较好的地域相比还有差距。为了解受众对于壮族文化的认知现状,把握当前阶段壮族文化传播过程中产生的效果和存在的问题,设计本次调查。本研究设计并发放小样本调查问卷,采用线上发布和线下随机采样的方式,收回有效作答问卷数为147份,调查对象中女性102人,男性45人。民族分配中,壮族占43.54%,汉族占40.82%,其他少数民族占15.64%。年龄分布中20~30岁年龄段的人数达83人,占调查人数的56.46%;20岁以下47人,占调查人数的31.97%,30~40岁年龄段的均16人,占10.88%;40~60岁年龄段的只有1人,占0.69%。因此该问卷的调查结果可能更加接近中青年人群的想法。调查问卷共设18道选择题、2道主观题,主要围绕广西壮族文化元素传播效果的相关问题进行调查。

二、调查结果及分析

(一)节庆活动的带动效果明显

在设置有“节庆活动”的调查题目中,无论是你觉得哪种形式最能代表壮族特色、你最喜欢的宣传形式、还是你觉得做得最好的宣传形式中,“节庆活动”的选择比例都是第一。可见,以节庆活动为带动点对壮族文化进行传播的效果十分可观,如广西特有的“三月三”“民歌节”都极大地促进了壮族文化的宣传和提升了广西的知名度。一方面是“放假”政策比较受欢迎,也让在广西生活的人感受到了节日的重要性和气氛;另一方面是近年来民族民俗活动形式越来越丰富有趣,亲身感受加上多媒体的联动报道,产生了较好的效果。但是在“你认为目前通过节庆活动对壮族文化进行传播做得怎么样?”的调查中,选择“活动多,但没有形成规模,效果一般”的比例占到43.15%,选择“活动较多,效果还行”的占39.73%,选择“活动多,传播效果非常好”的仅有10.96%。可见活动虽然多,但是起主要传播效果的还是像“三月三”“民歌节”这样比较大的活动。民间许多民俗活动由于规模小、知名度低等原因仅在局部地区有影响力,因此如何整合、如何形成规模效应依然面临着巨大的挑战。

(二)旅游体验式传播潜力巨大

在“你认为目前通过旅游体验式传播对壮族文化进行传播做得怎么样?”的问题中,选择“非常好”和“好”的比例超过60%,是调查所列的所有传播模式中唯一一个正面效果超过50%的。可见大众对于旅游体验式传播的认可,以及现有的旅游传播初见的成效。此外,在调查中有一个有意思的发现,参与调查的非广西本地长居人口的样本量虽然较少,但是有一个明显的共同点是在“对壮族文化的传播你最喜欢哪种形式”的选择中,与本地区居民大多首选“节庆活动”不同,旅游体验式传播是最受欢迎的。一方面,可见我们的节日传播效果对于区外的辐射面可能还不够;另一方面,在向区外辐射影响力时,壮族民族、民俗旅游方面有着巨大的潜力。

(三)壮族文化特色不够明晰

在“你觉得广西壮族的民族文化特点是否非常清晰?”的调查结果中,有57.82%的人认为不是特别清晰,13.61%的人认为很模糊,2.72%的人没关注;只有25.85%的人认为很清晰。对“你觉得广西壮族的民族文化特点是否非常清晰?”与“你的民族”进行交叉分析后发现,无论是汉族、壮族还是其他少数民族选择“不是特别清晰”的比例都超过半数;而在选择“是,很清晰”的人中,壮族最多,其他少数民族次之,汉族最少,但差距不明显,分别为26.56%、26.09%、25.93%。此外,在主观题“你认为与其他少数民族地区相比,广西壮族文化宣传做得如何”的关键词分析中,“不够特色”与“不够力度”分列一二。综上可见,对于广西壮族文化的传播过程中,还没有形成十分鲜明的特色,而在新媒体环境下,海量的内容竞争中,没有鲜明的特色就意味着没有吸引力和点击率,传播的投入与收获的效果很难成正比,自然也就达不到预期的传播效果。

(四)网络阵地的失守

网络的无处不在和无时不在,让我们在进行任何传播活动时都不得不考量其存在和作用。然而就在这样的“网络时代”,壮族文化传播中却存在着“网络阵地失守”的严重问题。“你主要从什么渠道了解壮族文化”中仅有49人选择网络,占33.33%,而且本题设置为多选题,与“大型活动与节庆宣传的”70.75%相距较大,甚至不敌电视媒体的46.26%;“在你最喜欢的宣传方式中”,选择“新媒体传播”的仅有57人,占总人数的38.78%;此外,仅有12.24%的人认为目前通过新媒体互动传播对壮族文化进行传播做得“非常好,形式多样”,而有19.05%的人选择“不感兴趣,没看过”,另外36.73%的人选择“较多宣传,但形式传统”,31.97%的人认为网络宣传“较为杂乱,质量不一”。由此可见,在青年群体日常接触最为频繁的媒体,却成为最大的失守阵地,对于壮族文化的宣传效果与预想有较大差距。综观目前对于民族文化的宣传可能还停留在单一传播主体的被动传播,相对缺乏与时俱进的主动性和新颖性,网络信息的海量性和选择的自由性,要求在这一媒体中进行的宣传必须要有亮点,足够形成关注度和话题讨论度,才能实现相应的效果。“由于网络新媒体的市场化特征决定了其不可能成为宣传传统节日文化的阵地。究其原因有两方面,一是受众被网络碎片化信息所围绕,二是公众更注重具有商业性的节日文化,比如国外的感恩节、情人节等,而忽略公益性的传统节日文化”①袁玮:《新媒体语境下传统节日文化传播的重构与创新》,《今传媒》,2016年,第12期。。

(五)传统报道方式式微

对壮族文化传播最喜欢的传播方式中,有32人选择了新闻报道,占总人数的21.77%;“你认为目前传播壮族文化最好的渠道是什么”的选择中,仅有24人选择了报纸杂志,占总人数的16.33%;而在对新闻传播宣传满意度调查中选择“新闻报道数量多,质量好”的人仅有14人,占总人数的9.52%,是对单项传播方式设置满意度调查中的最低分。21.77%的喜欢率本身已经较低,在与其他方式的共列后选择率降到16.33%,而最终选择中使用的满意度仅为9.52%,一再降低的百分比也提醒我们传统报道宣传日渐式微的现状,这当然跟青年群体接触传统媒体报道的时间和喜欢接受的内容有很大的关系,但是我们依然认为,传统报道具有权威性、时效性和专业解读等特点,在民族文化传播的阵地中占据着不可取代的地位。美国著名学者、哈佛大学肯尼迪政府学院院长约瑟夫·奈提出的“软权力”或许能给我们一些启发,瑟夫·奈把“软权力”定义为:是一种“影响别人选择的能力,如有吸引力的文化、意识形态和制度。软权力的建设至少应该包括这样几个方面:传播力、结盟力、感召力、交易力”②曾亚妮:《媒介批评:理论与例证》,四川大学出版社,2010年9月。。传统媒体在报道和宣传时必须要思考和努力的是:有没有主动传播意识,在传播中控制传播声音的能力;有没有拉拢、结盟各方的意识和能力;有没有一种文化传播中谋篇布局的整体观和大局观——注重感召力与吸引力的建设;以及能否进退得当的保障能力。

三、启示

(一)整体名牌导向,个体特色打造

广西壮族的文化元素丰富而独特,山、水、歌、舞、球都是典型代表,但是在整体的文化名牌打造上,定位并不是特别清晰,与新疆“能歌善舞的维吾尔族人、甜蜜的水果”、蒙古“热情奔放的蒙古汉子、牛羊成群的草原”、西藏“神秘的地域,独特的信仰”等少数民族十分到位的形象相比,不能让受众用一两句就把“壮族、广西”描述到位,这也正是我们亟待解决的问题。不论是山水还是歌舞,是铜鼓绣球还是民俗建筑,其宣传都应该在一个统一的形象定位上再延伸扩展其内涵,重点打造“广西、壮族、壮族人”的整体形象,并形成品牌竞争力,这是其一。

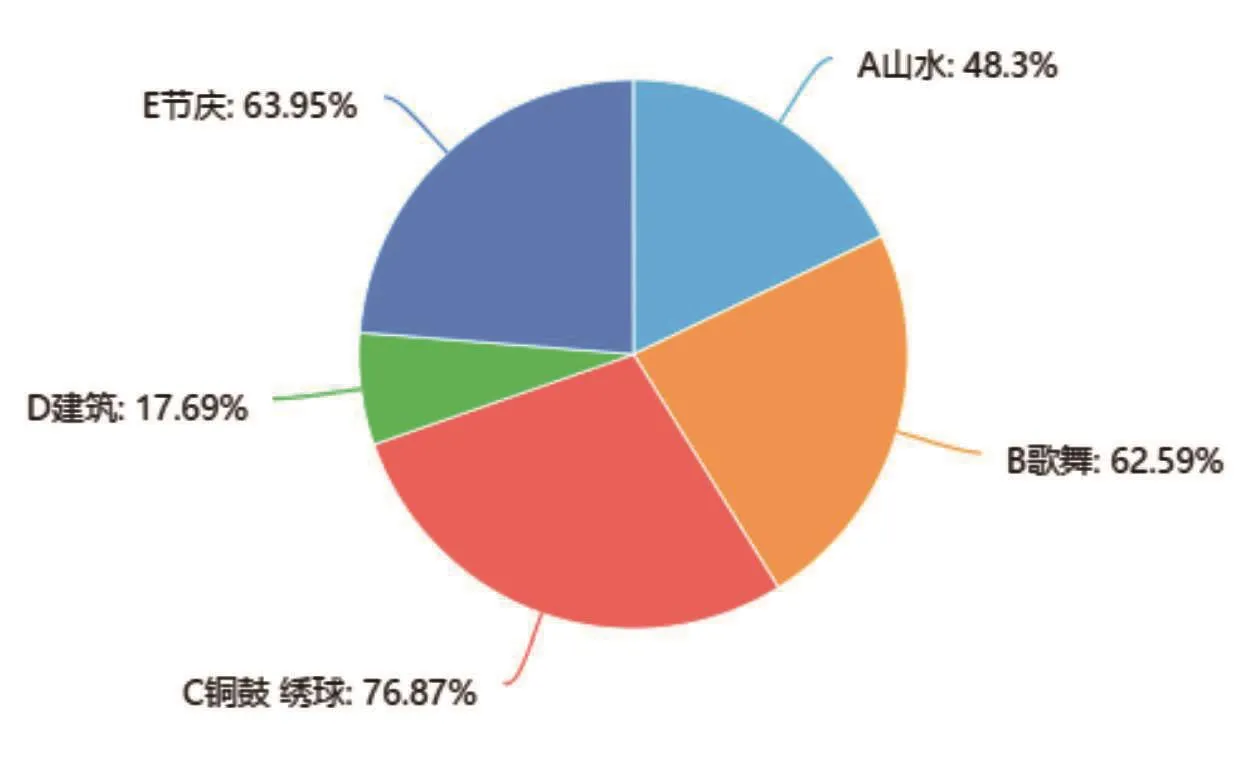

其二,在个体文化元素的传播过程中,须注重特色的打造。调查中,在“你认为以下哪一项最能代表广西壮族的文化特色”的多项选项中,选择“铜鼓绣球、节庆、歌舞”的都超过半数,“山水”的选项也有48.3%的人选择,具体结果如图1所示。

图1

可见,绝大多数受众对于壮族的个体文化元素的认知度都比较高,但是在一系列的主客观题的调查中,绝大多数的受众又认为广西壮族文化的“特色不够明显”“吸引力不够”。究其原因,主要是对于个体元素的传播都有了,并且比较常见,比如民歌节对于民歌的传播、广西的各种宣传片和形象片中对于铜鼓绣球的运用。但是都停在展示这一层面上,也就是告诉受众这个东西是壮族特有的,是我们的特色就结束了。对于其特色的内涵展示、情景与故事创造、延伸开发传播都相对欠缺。以“你对民歌节印象最深的认知”的问题为例,108人选择了“唱山歌呢,山歌好比春江水”这一歌词,占总人数的73.47%,经过民歌节十多年的传播,“唱山歌呢,山歌好比春江水”这一经典歌词已经深入人心,甚至可以说是广西山歌的代名词。但是,经过这么多年,绝大多数人对于山歌的认知还停留在这一句歌词上,不免有些遗憾。实际在展示文化元素的特色和吸引力上,广告叫卖式的直接展示反而是下策,另辟蹊径的借势传播效果明显,如《新白娘子传奇》对于杭州西湖的吸引力提升,《刘三姐》对于广西山歌和壮族人物形象的传播,《青藏高原》《天路》《套马杆》等歌曲对于西藏、蒙古的形象传播等。2012年广西卫视《一生所爱大地飞歌》也是对民歌传播及民歌品牌塑造的一种有益尝试。

(二)内向“活动”驱动,外向“体验式”辐射

如上文所述,节庆活动在传播中的带动作用十分明显,但是这种作用主要在区内。一方面像“三月三”这样有大型节庆活动的时间里只有广西人有假期去体验参加,而小型活动的影响力不够和辐射范围都有限;另一方面许多节庆活动和仪式未经开发,都只有特定区域里的人才能理解、去参与,没有经过开发展示其吸引性、可观性和普遍参与性。因此,节庆活动向外的辐射能力还有待提高。此外,在通过对“年龄”和“你从媒体接受到的壮族文化传播是否能够吸引你”两个变量进行交叉分析后发现,随着年龄的递减,重大活动的吸引度在降低,而“很难吸引”“不能吸引”的比例则随着年龄递减逐渐增加,如图2所示。因此除了整合规模之外,如何能够通过新颖的形式吸引年轻人的目光也成为难题。在“三月三”活动中,部分区内高校组织和主办大型的节庆表演和丰富的民俗活动,在吸引年轻人主动参与和关注上是一种很好的方式。

图2

当前广西壮族文化传播中比较大的一个问题是对外影响的欠缺,许多活动、宣传更多的是在本区域内形成效果。在向外传播的过程中,目前较为重要和有效的途径是通过体验式传播形成口碑扩大影响力。如上文提到,在对区外的受众调查中发现,旅游的外向辐射能力潜力巨大,旅游可以通过亲身体验来加深对一个地方,一个民族的感性认知,也是在当下本地区的传播实际中,最有可能实现口碑效应的一种传播方式。在新媒体时代,这种“非正式的人际传播”由于具有真实体验的“可信性”、及时性和图文并茂的功能,既能实现人际传播的固有效果,又能打破传统人机传播的局限,其效果常常会出人意料地大于正式的官方主导的大众传播。广西的山水和文化民俗旅游已经取得一定的成效,当前在推动旅游传播时的重点在于旅游品牌形象的塑造,由简单的展示资源吸引受众,向展示品牌内涵吸引转化。“品牌形象是作为地方旅游资源宣传保护策略而提出的,须具有显著的地域本土特色和实践意义,并是该地区形象的集中代表。”①李黎:《旅游品牌形象的要素及其传播——以云南旅游为例》,《新闻界》,2011年,第2期。同时,体验式传播讲究的是重视受众的体验、主动参与与互动,重视受众的个性化和情感投入。设身处地地为受众着想,线上线下设计民族文化传播相关的互动参与多样形式,如文化展览,互动KTV,电影电视壮族故事拍摄中的剧本创造与接龙、手游或全民问答等类型的APP开发……利用一切可以利用的形式,吸引一切可以吸引的受众。

(三)线上造热点,线下传主题

在新媒体传播环境下,如何打造热点和关注度是我们传统的或者说官方的文化传播主体亟待提高的能力。革新传统的观念,主动融入新媒体的环境和文化中,用新媒体受众喜欢的说话形式和内容去传递是大势所趋。除常规的宣传之外,还可以借助和利用其他的网络热点事件来形成新的关注点。如借助网民自发形成的关注热点和网络流行文化进行宣传,20世纪80年代的一部《刘三姐》让山歌和刘三姐家喻户晓。近年来,网上也开始重新翻出《刘三姐》对歌的台词做文章。比如“欣赏以下刘三姐的骂人技术”在新浪微博上的转发和评论量都较高,虽然“骂人”看似贬义词,但实际上却是网友们对于刘三姐山歌歌词的一种佩服,也正是适应了当下网络所流行的“DISS”文化,让其又有二次传播的机会。实际上,如果我们能主动抓住这样的传播契机,适时又适当地推出如“你不知道的山歌的智慧”“刘三姐山歌DISS的精髓”“新时代对歌现场”……既能抓住热点,又能顺势借助热点推送新一波山歌文化。再如曾经轰动一时的湖南经视推出的小戏骨系列也对《刘三姐》进行了翻拍,同样是我们可以借助的宣传热点。而借势而为的宣传一个基本的要求是我们的传播者对网络实时热点要及时追踪和关注,还要求有利用新媒体对热点进一步开发和利用的技能。

与新媒体不同,传统媒体依然有着传播的权威性和受众的普遍性等特点,传统媒体的文化传播导向应该是精、深、全的传播。首先,提升内容的整体质感,避免猎奇、低俗内容对民族文化的伤害;其次,注重策划,将内容以有新意、有趣味的主题进行整合,横向或纵向全面深入挖掘,避免过度的碎片化,同时还应多让民族文化的持有者、继承者多发声;最后,关注广西壮族文化的整体性,所有的文化元素传播应在统一的品牌形象和内涵上做文章。从媒体和内容上整合开发传播,形成合力,打造一个个性鲜明、活力十足、有竞争力的壮族文化品牌形象是我们追求的效果。