从论文被引用和下载量分析科技期刊的选题和组稿方向

——以《气象学报》为例

2018-11-07王祥国

王祥国

每年中国科学技术信息研究所都发布中国科技期刊的影响因子,各期刊办刊单位也以期刊的影响因子评价编辑部的办刊成果,文章作者单位更是根据期刊的影响因子制定了相应的奖励措施,故影响因子一旦发布,更是几家欢喜几家愁。发表高影响科技论文是所有办刊人的梦想,但由于学科、期刊定位不同,期刊刊出的论文必然千差万别,致使期刊间比较意义不大。对期刊一定时期刊出文章的引用情况做分析,找出高影响、低影响文章的差别,在兼顾学科完整性的前提下选题和组稿尽量向高影响方向倾斜,少发低影响论文无疑是提高期刊影响力的捷径。关于选题组稿问题,张晓丽等[1]和刘建亭等[2]分别对各自高校综合性学报高被引论文分学科进行了分析,认为高校学报作者群相对稳定,只要有针对性地组、约高影响论文作者的稿件,就可以提高期刊影响力。张垒[3]对新闻传播学高被引论文的特征及对影响因子的贡献做了研究,认为高被引论文的作者具有高影响力,其发表论文的响应速度较快。以上研究均认为抓住高影响作者就可以组到高影响的论文。郭亿华[4]对地理学期刊的零被引论文进行分析,认为这些刊物因作者以高校学生为主,发表文章内容不完整是造成零被引的原因;刘武英等[5]基于新闻传播类期刊的零被引论文分析了其特征,认为论文本身的质量问题是可能的主要原因;谭雪静[6]认为零被引论文是来稿即登,缺乏选择造成的,且认为后期由于论文过多,造成发表时滞过长,论文质量下降也造成零被引论文增多。即认为低影响作者是造成论文影响力低的原因。事实真的如此吗?《气象学报》年刊出量只占投稿量的30%,每篇论文均经过严格的“三审一定”,不存在来稿即登的问题,有高被引论文是正常的,为什么也会有低被引甚至零被引论文呢?下面对《气象学报》2008-2015年发表论文的引用量和下载量做分析,期望能得到科技期刊选题和组织高影响论文的方向。

一、数据

同方知网《气象学报》近10年被引用和下载量数据库--科技论文880篇,综述21篇。普赖斯[7]认为论文发表后1-2年才会被人们普遍接受,为避免引用滞后造成统计结果失真,故剔除2016和2017年的数据及消息等非学术文章信息,《气象学报》被收录论文754篇,综述文章14篇。

二、研究方法

将下载的被引用和下载量数据(数据截至2018年2月20日)导入Excel表,分别按被引用量和下载量排序,挑选出高被引和高下载量论文及低下载量和零被引论文。用自动求和及平均数等做相关量计算,对被引用前10篇论文分别查证其各年的被引情况录入Excel表中,并绘制图表。

三、科技论文

(一)论文被引用量

754篇论文共被引11926次,篇均被引16.21次,最高被引313次,最低0次,共有223篇引用不低于17次,引用超过100次的共8篇,引用众数为2—7次(41-47篇),零被引用26篇;被引前150篇(前20%)累计被引6952次,占总被引的58.3%。可见《气象学报》发表论文质量相对均衡,并不存在特别集中的被引用现象。

1.高被引论文。分析被引量最多的前10篇论文,其中超过100次的共8篇,另两篇一篇被引用93次,一篇被引84次。其共同的特点是:(1)研究的是近年的热点问题,如大气污染、雾霾影响(3篇,2篇霾研究,1篇酸雨研究);(2)对高影响事件研究,如2008年1月南方雨雪冰冻的研究(3篇);(3)基于长序列数据的历史变化研究(1篇),属近年比较热门的气候变化研究类(2篇);(4)新观测平台介绍(1篇)。其作者一般是在某一领域多年深耕的资深专家,有稳定的研究团队,研究项目多,处于学科引领地位,优势强,可以引领某一学科的发展,其发表论文一般较易受到相关研究人员的高关注度。

高被引论文其被引频次有什么规律呢?由图1可知,发表当年引用量极少,这正是引用滞后造成的,有少量引用也是发表在当年较早的第一、二期的文章,才能当年被引用。发表在五、六期的文章几乎没有被引用,这也说明虽然网上有预出版电子版,但要想真正得到认可,还是在刊物正式出版以后。多数文章在发表后第1-3年处于被引用的上升期,随后引用开始缓慢回落,引用量最大的top1有些特殊,其从发表后1年开始一直到第5年达到顶峰,其后有波动,直到第8年直线下降,这是由这篇文章的内容决定,被引用量与近年雾、霾发生情况相对应,近年各地下大力气治理污染,雾、霾天气虽时有发生,但多为短时,影响相对以前较轻,研究人员也不再花大量的精力做研究,事实上研究也难以超越前几年的研究成果,故发表相关文章开始减少,其引用量势必会直线下降。

从图2平均年引用量可见,发表当年至第3年为明显的上升期,第4-7年为振荡期,第8年开始下降。

图1:前10篇高引用论文年引用量分布

图2:前10篇高影响论文平均引用

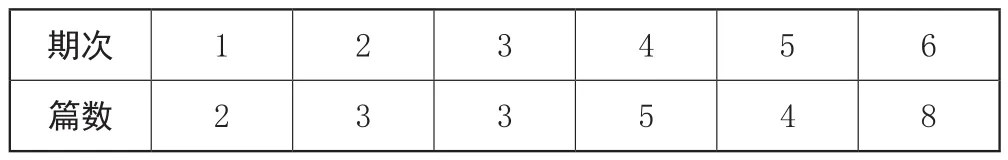

2.零被引论文。零被引论文其26篇其分布如下:

表1:零被引论文的年分布

表2:零被引论文的期分布

从年分布看,零被引论文有逐年增多的趋势,也不排除最近发表的论文以后还有被引用的可能,但发表后5年零被引,按陈汐敏等[8]研究成果,其被引的可能性也很低。那么,2009年的3篇、2011年的2篇、2012年的3篇可确定为零被引论文,分析这些论文的作者,多数第一作者为硕士研究生,可能由于毕业后参加业务工作,不再做研究,其研究成果未被同门师弟妹们继承成为孤立的研究成果不被别人重视,或研究成果不够成熟,不被别人认可。如果仅是如此还好理解,但这其中不乏名家、院士的作品就不好理解了。可见组稿、约稿不能仅看作者,而应着重看其研究的内容。近年来零被引论文的增多与国内的大形势也是密不可分的,近年来无论评奖、结题,抑或是奖励机制,无一不是注重SCI收录期刊发表的论文,造成大量因语言问题无法进入SCI收录的期刊优秀稿件缺乏,知名专家有意无意也将自己的高水平论文投向国外的刊物,中文期刊的主要作者群变成硕士和博士生,为毕业而写作,时间紧,任务重,其论文的含金量无疑是较轻的。

从零被引论文的期次分布看,似乎期刊前半年发表的论文更受重视,更易被引用,其实并非如此,因其每一期发表的文章都不具有可比性,都是相对独立的文章组合,编辑也没有特别地将好文发表在某一期上,这样的结果只能用巧合来解释,况且登上被引量冠军那篇论文就发表在年末的第6期上。

3.论文下载量。754篇论文总下载量达196137次,篇均下载量260次,最高下载量3338次,最低下载量31次,而最低下载量论文并非零被引论文,前150篇下载量共92893次,与总下载量的比为47.4%,不符合“二八”规律。前10篇高下载量论文与前10篇高被引论文重合较少,仅5篇。

由以上论文被引用量和下载量对比可见,高引用论文并非是最受关注的论文,而低被引用甚至零被引论文也并非没有人关注,只不过关注的人或用了其成果只是做业务没有写论文发表。另外,数据库收录缺陷也可能是零被引论文产生的原因之一[9]。

四、综述论文

综述论文历来是科技期刊追逐的重点,因为一般认为综述论文成果较集中,可以带来高影响、高被引量。综述论文一般也是编辑部约稿、名家所为,故其理应有较高的影响力。在众多的期刊编辑培训和提高期刊影响力讲座中也均将通过发表“综述论文”提高期刊影响力奉为神明,事实真的如此吗?

(一)综述论文被引用情况

2008—2015年《气象学报》被作为综述论文收录的共14篇,最高被引183次,最低0次,篇均32次,超过平均引用次数的共3篇,2篇被引超过100次,前3篇引用量350次,占总引用量451次的78%,基本符合“二八”引用规律,高被引综述与高被引论文一样,也是对社会热点问题研究的综述,而低引用相对来说,其内容存在偏、专问题,研究人员相对较少,难以形成引领性的研究热潮。综述论文的篇均被引量是一般科技论文的2倍。总体来说,综述论文比一般科技论文有更高的被引用率是成立的。但是也不能一概而论,正如前述,零被引综述论文也是存在的。

(二)综述论文下载量

14篇综述论文总下载量11250次,篇均下载量803.6次,最高3908次,最低88次。篇均下载和最低下载量均超过一般科技论文。超过篇均下载的综述论文3篇,前3篇总下载量8241次,占总下载量的73%,也基本符合“二八”规律。

科技论文下载量与被引用次数之比为16.2,综述论文下载量与被引用次数之比为24.9。可见从被引用效率来看,科技论文的效率更高。从关注度来看,综述论文因期刊一般均将其放在目次的首要位置,可能受到的关注度更高。

以上只是从总体说的,具体到某一篇文章应该具体问题具体分析,不能认为所有的综述文章都比一般科技论文影响力大、被引量高。从前述分析可见,零被引综述论文还是存在的,其作者也有知名专家。

五、结语

单纯从期刊影响力出发,科技期刊选题和组稿时应着重于热点问题研究和对长期资料分析方面的论文,而热点问题研究的综述论文更是不能错过,但从学科完整性出发,小分支学科的优秀论文也不应一刀切地拒绝。对于综述性论文,如果研究方向偏、怪,也可能沦落为低影响甚至零引用论文,选题和组稿时应避免。总之,科技期刊选题、组稿必须从研究内容出发,名人名家的综述性论文当然是考虑的重中之重,但如果研究方向过偏,内容过专,应做好虽是名家之作可能也有零被引的心理准备。