安徽省学前教育资源地区间配置差异分析

2018-11-01卢长娥

卢长娥,王 勇

(淮南师范学院教育学院,安徽淮南 232001)

一、问题的提出

学前教育资源均衡配置是衡量教育公平的重要指标。从学前教育发展的目标来看,学前教育应追求公益性和普惠性[1]。教育的公益性即教育的公共利益性,是指教育所提供的产品或服务只能由人们共同占有和享用[2];学前教育的普惠性是指教育服务要面向所有适龄儿童,每个儿童都能平等地享有获得优秀教育服务的权利。二者主要体现为教育资源在不同地区间配置的均衡化水平。区域内部学前教育资源配置的差异反映了区域内学前教育均衡发展的水平。由于各地区经济、社会、文化发展水平的影响,教育资源配置一定程度的差异是客观存在的,但较大的差异则能反映出区域内学前教育发展不均衡现象的存在,提醒相关政府部门应加以重视。目前测评教育资源配置差异水平常用的是极差、标准差、变异系数等传统定量化指标。这些指标可以反映区域内部教育资源配置差异的程度,也可以在不同类型的教育资源之间以及各次级区域之间进行分析对比,而要了解各次级区域内部的差异大小及它们在总差异中的重要性及其影响,就需要使用锡尔指数来测评。

二、研究设计

(一)研究指标的选取与区域划分

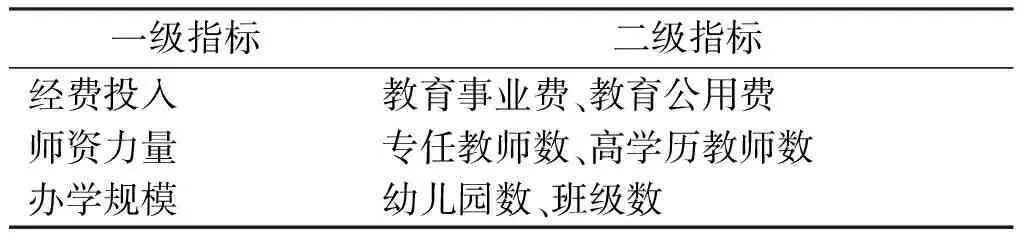

考虑到数据的统计口径,为增强可比性,反映学前教育资源配置的情况,本研究分别从经费投入、师资力量、办学规模三个方面选取共计六项核心指标,其中“高学历”教师界定为具备本科及以上学历的幼儿专任教师,辅以在园幼儿数指标,开展地区间学前教育资源均衡状况评估,如表1所示。

表1 学前教育资源均衡配置的分析指标

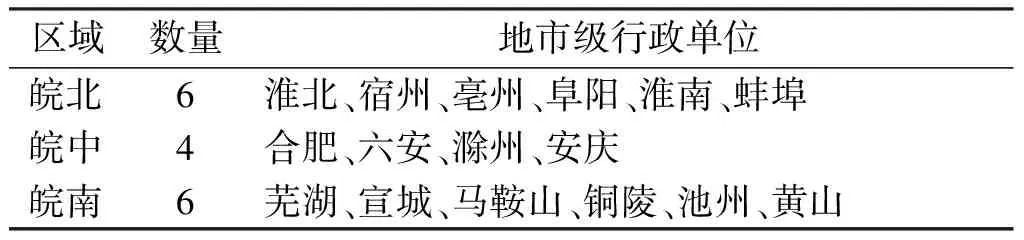

按照地理和行政区域相结合的方法,主要以长江、淮河为界,将安徽省16个地市级行政单位划分为三大区域:皖北、皖中、皖南,具体城市归属见表2。

表2 研究区域划分

(二)研究方法

锡尔指数(Theil index)最早是由锡尔等人在1967年研究国家之间的收入差距时提出来,用来反映区域相对差异程度的指标。它的一个突出的优点就是可以将总差异分解为组间差异和组内差异,从而便于考察组间差异和组内差异各自变动方向和幅度,以及各自在总差异中的构成及其贡献率[3]。本研究为评估安徽省学前教育资源的地区间配置的差异大小,采用以在园幼儿数为参照的锡尔指数模型,如式(1)所示。M为安徽省这一研究区域中最低级别研究对象(地区)的数量,这里为16。Yi表示第i地区某项学前教育资源指标在全省所占的比例,Pi表示第i地区在园幼儿数在全省所占的比例。

(1)

锡尔指数可以进行层层分解。对锡尔指数进行一阶分解,就可以将安徽省学前教育资源的某项分析指标的总差异分解为3个区域间的差异和3个区域内地区间差异,其计算公式如式(2)所示。

T=TBR+TWR

(2)

其中N为安徽省比最低级别研究对象(地区)高一级的区域的数量,这里为3,TBR为3个区域间的差异(综合为一个数值),TWR为3个区域内的差异(可以表示为3个数值,也可加和为一个总值)。Yij为i区域中j地区学前教育资源指标的总数值占i区域学前教育资源指标总数值的比例,Pij为i区域中j地区的在园幼儿数占i区域在园幼儿总数的比例。T表示总锡尔指数,锡尔指数为0,表示学前教育资源配置处于绝对均衡状态;其绝对值越小,表明区域学前教育资源配置越均衡或差异越小;同时,其值的正负,可以判断该地区相对占有此项学前教育资源的多少。

三、锡尔指数计算结果及其分析

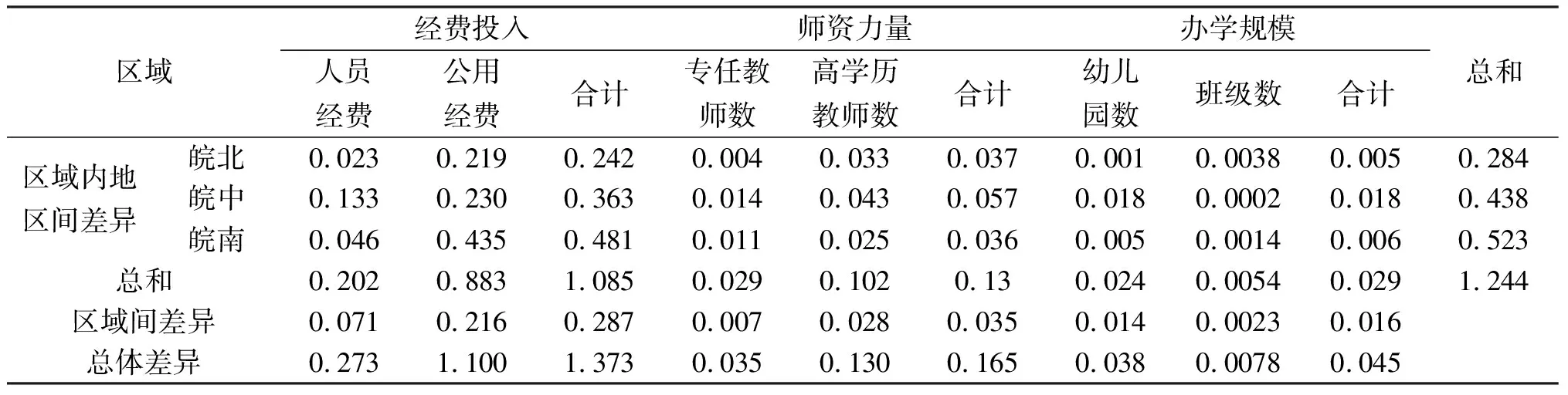

利用锡尔指数一阶分解公式计算各类学前教育资源的锡尔指数,具体数值如表3所示。

表3 安徽省各区域学前教育资源锡尔指数

数据来源:原始数据来自《2016年安徽省教育经费执行情况统计公告》和《2016年安徽省教育事业统计资料》,经计算整理而得。

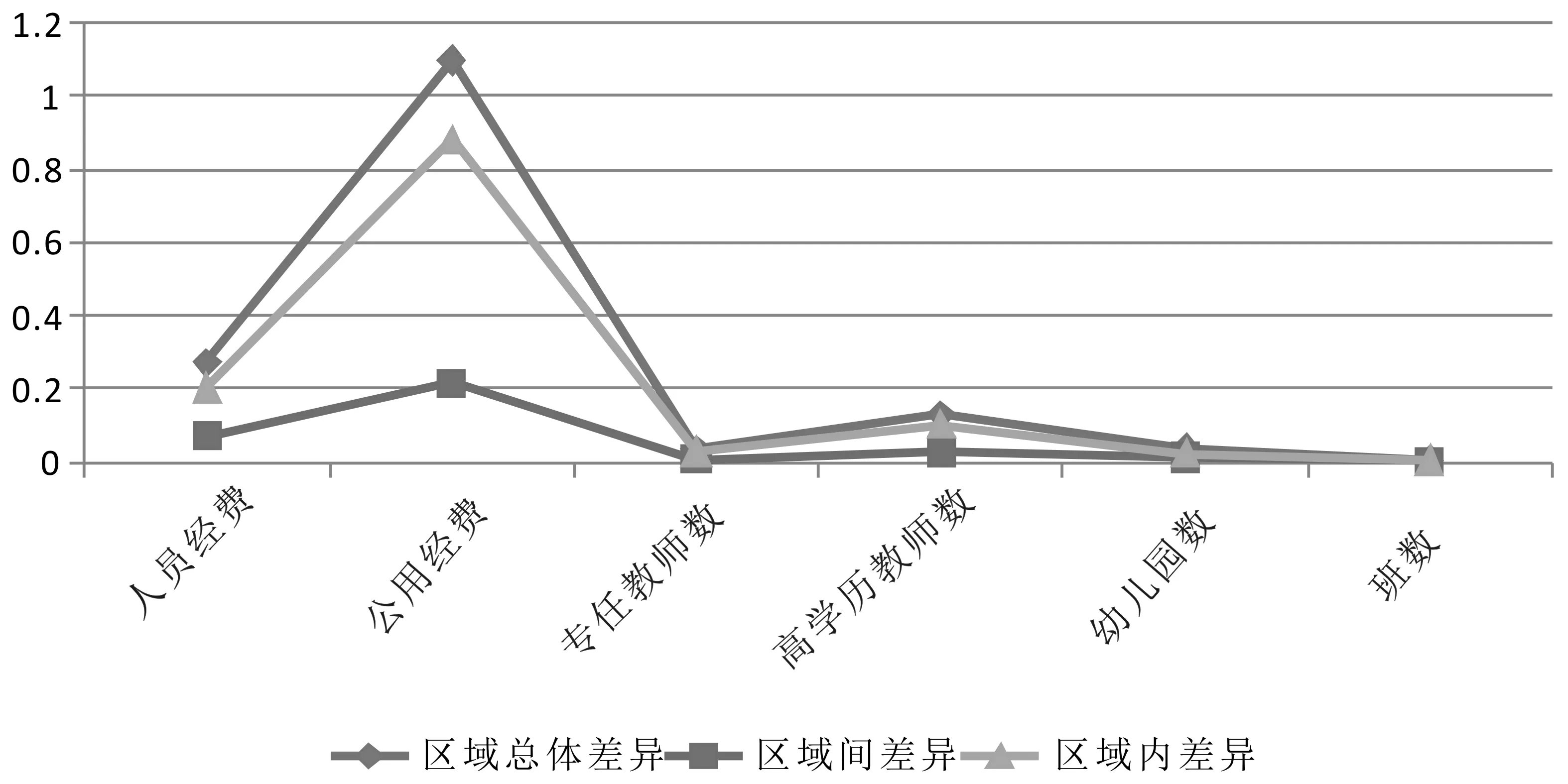

图1是根据表3数据绘制的学前教育资源总体差异锡尔指数及其构成。

图1 各类学前教育资源锡尔指数

(一)区域总体差异锡尔指数及其分解分析

区域总体差异锡尔指数的数值是测评资源配置差异的绝对性计量,从3个一级指标上看,教育经费投入的锡尔指数最大,值为1.373,说明全省财政性学前教育经费投入差异最大,而教育资源配置差异最小的是办学规模,其值为0.045;从6类二级指标来看,锡尔指数最大的是教育公用费,其值为1.10,说明全省学前教育财政性教育经费投入的差异主要是教育公用费的差异,锡尔指数最小的是幼儿园班级数,值为0.007,说明全省幼儿园班级数的差异最小,相对来说配置最为均衡。

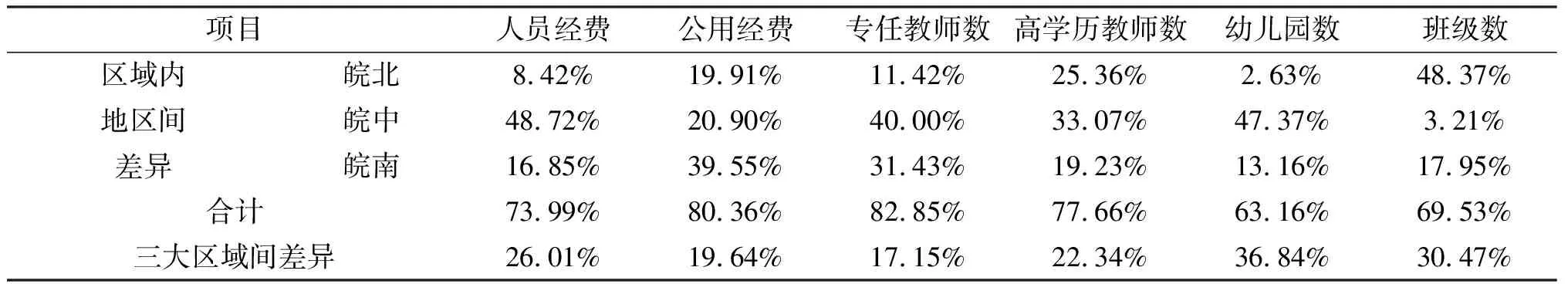

表4 学前教育资源地区内差异和地区间差异贡献率对比

区域总体差异锡尔指数可以分解为1个区域间差异锡尔指数和3个区域内差异锡尔指数,两部分在区域总体差异中的比例称为各自的贡献率。如表4所示,可以看出,6类学前教育资源的区域内差异贡献率都超过了区域间的差异,说明三大区域间的学前教育资源配置差异不是很大,而区域内的各地区的差异是造成安徽省学前教育资源配置差异的主要原因。例如,专任教师数,地区间差异的贡献率达到82.85%,其中皖中就占了将近一半,达到40.00%,这一点可以从三大区域内各地区锡尔指数的极差值中找到原因,三大区域中各地区的极差值分别是皖北(0.017)、皖中(0.035)、皖南(0.024),其中皖中的极差值最大。

(二)区域间差异锡尔指数分析

区域间差异锡尔指数是计量模型在计算3个区域学前教育资源配置的基础上综合而成的差异值,反映了某类教育资源在区域间的差异程度,如表1和图1。从三大区域的锡尔指数来看,学前教育资源配置差异显著,呈现出“北部低,中部南部高”的格局,相对于各区域在园幼儿数,2016年学前教育资源配置上皖南(0.523)差异最大,其次是皖中(0.438),皖北(0.284)差异最小;在6类学前教育资源指标中,区域间差异锡尔系数最大的是教育公用费投入(0.216),最小的是专任教师数(0.007),说明财政教育公用费投入的区域间差异最大,而专任教师数在区域间资源配置的差异最小。

(三)区域内及各地区差异锡尔指数分析

按照分析框架可以进一步测度2016年学前教育资源在各个地区间差异,结果如表5所示。

以表5为基础,分别针对安徽省学前教育资源地区间配置的总体特征,各类学前教育资源地区间分布特征开展分析,具体如下。

1.学前教育资源地区间配置的总体特征

在对各地区学前教育资源配置差异进行分析时会立足本地区,考虑本地区内各类学前教育资源的状况,并将本地区与其它地区进行对比。

安徽省各地区学前教育资源配置总体上与三大区域资源配置特征相符,即皖北低,皖中皖南高的特征,其中锡尔指数最高的地区是芜湖(0.827),最低的是阜阳(-0.14),二者的极差值是0.967;皖北6个地区锡尔指数绝对值都较低,可以从地区层面具体解释皖北区域学前教育资源差异最小的原因;同时,其锡尔指数均为负数,且绝大数分项指标系数为负,说明相对于全省学前教育资源配置水平,皖北各地区相对占用学前教育公共服务资源较少;而皖中皖南区域的总锡尔指数除去安庆地区外均为正,说明皖中与皖南则相对占有的学前教育资源较多,但资源配置差异较大。由此可知,安徽省地区间学前教育资源非均等化配置特征极为明显,但具体情况又有所不同,皖北各地区需要不断增加投入学前教育资源,从总量上满足人们对学前教育基本公共服务的需求,而皖中、皖南大部分地区重点是对现有学前教育资源配置结构优化,促进学前教育资源配置的均衡化。

表5 安徽省各地区学前教育资源锡尔指数

数据来源:同上

具体来说,芜湖、合肥和六安地区是安徽省学前教育资源相对最为丰富的地区,特别是芜湖地区,经费投入、办学规模和师资力量三项指标均为全省第一,反映其生均学前教育资源占有量居于全省绝对领先水平。而皖北的阜阳、宿州是生均学前教育资源相对最为缺乏的地区,三类学前教育资源指标的锡尔指数均为全省倒数,表明它们的学前教育公共服务的水平全面落后于全省。而其学前教育规模分别位居全省第一、第三,2016年这两个地区学前教育阶段在园幼儿数高达514823人,约占全省在园幼儿数的26.72%。因此,迅速改变其学前教育资源落后状态对于全省学前教育公共服务资源的均等化配置意义重大。

2.各类学前教育资源地区间分布特征

在对各类学前教育资源进行测评配置差异时会立足本类教育资源,考虑该类学前教育资源在各地区的状况,并将该类教育资源与其他教育资源进行对比。

由教育人员经费和公用费构成的经费投入锡尔指数的极差值为0.798,说明其资源配置各地区非均等化显著,其中配置水平最高的是芜湖、六安、合肥等地区,特别是芜湖地区教育事业费与公用经费配置水平远超其他地区;皖北区域的宿州、亳州、阜阳为经费投入水平最低的地区。学前教育经费投入水平的差异主要取决于当地的经济发展水平,经费投入水平较高的地区均是安徽省经济最为活跃的地区,地方财政充盈,教育投资能力较强,而经费投入水平落后的地区都是以农业生产为主的地区,地方提供基本公共服务能力较弱。

由专任教师数和高学历教师数构成的师资力量锡尔指数的极差值为0.07,说明其资源配置在各地区间配置较均衡,其中配置水平最高的地区主要分布在合肥、芜湖、马鞍山等地区;宿州、阜阳、安庆等地最低。师资力量的配置水平的地区差异主要取决于各地的经济发展水平和人文地理环境对于人才的吸引力,其中安庆是皖中区域唯一师资力量处于最低水平的地区,其专任教师数、高学历教师数锡尔指数均处于全省较低水平。

由幼儿园总数和班级数构成的办学规模锡尔指数的极差值为0.123,说明其资源配置各地区间差异不明显,其中办学规模最为理想的地区主要分布在皖中的六安、滁州和皖南的6个地区,而皖北的所有6个地区办学规模配置水平都较低。办学规模配置水平的地区差异主要取决于当地的人口基数与人口出生率决定的在园幼儿数,学前教育办学规模锡尔指数较低的地区无一例外,都是安徽省人口最多与人口出生率水平最高的几个地区。例如,阜阳地区2016年底人口为1061.55万人,占全省人口的15.11%,人口出生率为18.10‰,是黄山地区人口出生率9.18‰的2倍[4],这就决定了其生均拥有学前教育公共服务水平较低。

四、讨论与建议

(一)经费投入方面

教育经费投入水平是衡量学前教育资源配置均衡与否的关键性指标,它的投入水平不仅关系着学前教育的生存与发展,还是其它学前教育资源形成的物质基础。公共财政预算教育经费是学前教育经费中投入最稳定,影响强度最大的部分,主要包括人员经费和公用经费。按照现在教育经费统计口径,幼儿园人员经费主要由教职员工的工资、补助工资、职工福利费、离退休人员费用组成,2009年全国实施绩效工资制度后,教师工资待遇的高低除了由教师个体的学历、职称、工龄的差别决定外,地区间教师的津贴补贴差异加大[5];而教育法规中不断强化的有关教师待遇的规定,特别是教师法中有关“教师的平均工资水平应当不低于或者高于国家公务员的平均工资水平,并逐步提高”的规定,使地方政府对教师工资待遇的支出不但具有了刚性,而且还有了不断改善缩短差距的压力。财政性经费投入中由公务费、设备购置费、房屋修缮费、业务费等组成的公用经费的地区差异最明显,也是所有学前教育资源配置中差异最大的,而财政性公用经费的支出受各地区经济发展水平的影响较大,它是学前教育财政性经费投入地区差异的主要因素。由于安徽省不同地区经济发展水平存在明显的差距,导致不同地区的政府财力有限,这样对学前教育经费投入形成严重制约,而在有限的学前教育经费的支出中,由于人员经费支出具有刚性,常常会出现公用经费被人员经费挤占的现象。因此,笔者认为在现有教育管理体制下,通过学前教育财政经费转移支付是缩小教育经费投入差异的制度选择,财政转移支付是政府为实现基本公共服务均等化,在各级政府之间的无偿转移财政资金的一种财政再分配制度[6],从而保证财政资金缺乏的政府有能力提供标准化的基本公共服务,实现各地方政府提供基本公共服务能力的均等化目标[7]。

(二)师资力量方面

师资力量是衡量学前教育资源配置均衡水平的核心指标,其保教理念、知识和技能对其所在幼儿园和所从事的保教质量具有直接的影响。从地区间师资力量的锡尔指数来看,个别地区锡尔指数为负数,表明占有的资源相对较少;地区锡尔指数有一定差异,说明安徽学前教育的师资力量配置处于失衡状态。如果结合师幼比来考察,结果会更加明显,师幼比是影响学前教育质量的重要结构性因素[8]。根据2013年有关幼儿园教职工配备标准的规定,“全日制幼儿园每班至少需配备2名专任教师和1名保育员,而全园保教人员与幼儿比不超过1∶9”[9],按此比例换算全日制幼儿园合理的师幼比应该在1∶14左右。 近年来,安徽全省学前教育平均师幼比每年都有所提高。例如,由2014年的1:29.68提高到了2016年的1∶25.44,但按理论界普遍认可的1∶15的师幼比[10],截止2016年7月安徽省在园幼儿数为185.7万人,应有专任教师12.38万人,总量短缺5.72万人[11]。目前,学前教育师资队伍的建设还能维持学前教育的发展,是由于幼儿园“代课教师”群体的广泛存在。代课教师作为替代性师资力量,是教育资源短缺或配置失衡时一种临时的制度安排。虽然国家教育行政部门从2005年开始责令清退代课教师,但实践表明,在基层尤其农村民办幼儿园中代课教师还普遍存在[12]。农村民办幼儿园由于拥有园所的财政、人事招聘自主权,使地方教育部门对代课教师管理存在不到位的情况[13],使部分实际从事幼儿教育工作,在教育制度层面上没有“教师”称谓的人员,在正式的教育统计中没有纳入“专任教师”的范围。但合格的幼儿教育师资各地区配置差异较大却是不争的事实,安徽省师幼比高的地区有芜湖(1∶17.98)、马鞍山(1∶18.73) 、宣城(1∶19.45)已接近国家规定的低限,而师幼比低的地区蚌埠(1∶31.21)、淮南(1∶32.28)、安庆(1∶36.55)不及国家规定的二分之一,进一步说明安徽普遍缺少合格专任幼儿教师而且各地区差异较大。相关研究表明,师幼比与教育经费投入呈正相关。提高师幼比,需要各级政府持续加大财政教育经费投入,加强对现有师资力量的培训力度[14]。

(三)办学规模方面

安徽各地区学前教育办学规模的锡尔指数绝对值差异非常小,说明安徽学前教育的办学规模资源配置已基本处于均衡状态。学前班级数最能体现各地区学前教育的办学规模,通过计算每千名幼儿拥有学前班级数就基本能判断出各地区办学规模的供给状况。安徽省2016年底全省人口是6195.5万人,平均出生率是13.02‰,幼儿园当年招生班级数20991个,计算可得出每千名幼儿拥有26个班级,以每班30人为标准,考虑84.3%毛入园率,安徽省学前教育办学规模已能满足解决幼儿入园的需求,有效缓解“入园难”问题。说明当前安徽省学前教育资源配置的主要矛盾已由数量不足转向了优化配置的结构性矛盾。一方面,表现为满足幼儿就近入学的要求,各地区的幼儿园要随着人口的流动不断优化幼儿园的空间地域布局;近年来随着我国城市化与新农村建设的不断推进,在相关政策的鼓励下,农村人口主要向其户籍所在地的中小城市和小城镇迁移[15],导致农村学龄人口数不断下降,与此相对应的是城镇人口的激增。例如,张辉蓉对我国2013-2020年城乡学前教育阶段学龄人口数进行预测发现,随着城市化进程,在2013-2020年期间,城市学龄人口数将逐年上升,农村学龄人口则将逐年下降[16]。可见,由人口流动导致教育资源配置出现新的结构性不均衡。另一方面,优质学前教育资源缺乏并分布不均,以省级一类园为例,省级一类园作为优质学前教育资源,代表着各个地区学前教育的最高水平,并对本地区其它幼儿园起着示范、引领的作用;截至2015年,安徽共有92所省级一类园,只占同期全省幼儿园6988所的1.32%,并且分布极其不均衡,呈现出在各地区中心城市聚集的特点,而且主要聚集在中心城市的核心区[17]。因此,安徽省应根据城市化进程导致的城乡幼儿人口分布特征,进一步优化学前教育资源配置,科学合理布局幼儿园;正确处理学前教育规模、质量、结构、效益的关系,走以质量提升为特征的内涵式发展道路,是解决学前教育结构性矛盾的主要途径[18]。