教师专业生活的悄然变化

—— 以普陀区高中化学教研活动的变迁为例

2018-10-31叶佩玉

◎ 叶佩玉

从“一期课改”到“二期课改”,上海市基础教育课程改革的30年正是我40余年教师生涯的主要岁月。由华东师范大学第二附属中学的一名青年教师到成为普陀区的高中化学教研员,我在课改岁月中得到锻炼、收获教益、快速成长,逐步承担起带领更多教师们共同发展的责任。

教师的专业生活离不开学生,离不开课堂,也少不了学习和教研。回顾上海课改30年,就我国中小学教师最具特色的专业生活——教研活动而言,以普陀区高中化学教研活动的变迁为例,不难看出,在课改的浪潮中教师的专业生活发生了不小的变化。

一、从研究教材到研究课程

我自大学毕业踏上一墙之隔的华东师范大学第二附属中学的讲台伊始,本着“要当一名好老师”的朴素愿望,由老教师引领,在课堂历练中不断成长,其中不乏从各级各类教研活动中汲取“养料”。就我参加的教研活动而言,研究的载体主要是教材。我们依据教学大纲,共同探讨教材、教法,努力提高学生学习教材的效率,发展学生的智力,培养他们的能力。但教研活动的形式往往比较单一,例如听讲座、听评课等,皆以听为主。

在我走上高中化学教研员岗位之际,正值上海市“二期课改”高中新教材即将在全市全面推开使用之时,区内教师普遍反映:课程标准的知识体系不明晰,文字笼统,难以把握;新教材“好看但不好教”……因为“心里不踏实”,用着新教材,讲着老课程的教师比比皆是。同时,区内新教材试点校的许多学生也反映,新教材虽然图文并茂,但是他们自己难以读懂。我通过深入调研与分析,清醒地认识到,区内化学教师群体虽然有积极参与课改的良好愿望,但是对于“二期课改”的理念和化学课程标准尚未有比较深入的理解,对于“以学生发展为本”和“提高学生成绩”之间的区别和联系认识不足,实际执教能力与课改要求之间的落差不小。此外,不同学校、不同学生、不同教师之间还有差异。区域教研急需聚焦“二期课改”化学新课程,凝聚全体教师共同参与研究和实践,努力立德树人。

于是我们以课题“落实上海市二期课改高中化学课程标准的实践探索与指导”为教研的主要载体,组织教师们一起研读课标、读懂学生、分析任务、挖掘学科内涵、研究课堂教学行为的改进,以干为主,在干中学,在学中研,在问题解决中获取进步。通过连续六年持之以恒的努力,我们在不断提高对课标解读精准度的过程中,根据普陀高中学生的特点、不同层次高中的办学条件,形成了《上海市二期课改化学课程标准和新教材在普陀区各层面高中的实施方案(草案)》(以下简称《方案》),提出了有利于不同学生学习和发展的高中各年段化学学科的教学内容、教学要求与德育要求,给出了可操作性强的、行之有效的具体方案和资源,细化到每一章、每一节。我们平均每学期举办5次以上专题教学讲座及与之相应的研究课,对《方案》的实施进行深度解读和示范辐射;推出并提炼了大量优秀课例,形成系列,用于实施《方案》的教学指导。我们还针对一线教学中急待解决的关键问题,比如初高中化学教学的衔接、学生实验的落实等,适时开展研究,动态优化《方案》。同时,在普陀区教育局、教育学院领导的大力支持下,完成了与《方案》配套的、适用于课内外的《普陀区高中学生化学学习手册》(以下简称《手册》)的编撰和出版。《手册》包含学生的书面、实验与活动作业,供区内各校选用。我们也从曹杨二中“资优学生培养中心”起步,开发了适合学有余力的学生的化学研究型课程。

这些活动有效增进了教师的课程意识,提高了教师对课标的理解力与执教能力,推进了各校的校本研修,促进了教师的专业成长,呈现可持续发展的态势。例如,这些年里“一向少有声响”的普陀高中化学教师,获得市级以上各种教学评比一等奖的有31人;2017年有2所学校的化学教研组分别获得“全国巾帼文明岗”“上海市青年五四奖章集体”称号;曹杨中学化学课程的校本化实施方案、区级品牌共享课程的开发与培育等,为学校获评全市第一所特色高中增添了浓浓的底色。普陀高中化学课堂得以不断优化,校际差距明显缩小,学生化学学业水平显著提升。例如,普陀高中生的化学高考成绩不再徘徊于市平均水平之下,而能跃升至全市第一梯队并趋于稳定;学生选科报考化学的比例年年居高不下;他们在化学学科竞赛中不再“默默无闻”,而能年年摘金夺银,其中有两年将上海市“华理-化工杯”高中化学竞赛一等奖中的1/3收归囊中,有三年在年度三次高中化学竞赛中全都摘得金牌。当然,作为教研员的我也难以忘怀那些专程跑来告诉我“听课专家们说我的这节课太精彩了,你知道吗?”“我们桃浦中学化学高考成绩第一次超过了市平均”的教师眼角闪现的激动的泪花。

二、从关注“怎么教”到注重“怎么学”

课堂上教师的课程实施能力是课改能够成功的一个关键要素。从“一期课改”到“二期课改”,虽然“以学生发展为本”的理念逐渐为广大教师理解和接受,但是大家普遍习惯的仍然是从化学学科知识体系和教材内容出发,按照教师自己的教学逻辑,选择教学策略和方法,设计并实施教学,达成教学目标。

怎样才能让先进的教学理念真正转化为普陀化学课堂的教学实践呢?我们连续开发了诸如“化学新授课的教学设计”“化学复习课的教学设计”“提高高中化学教学有效性的行动研究”等教研课程,聚焦化学课堂上怎样开展探究性学习活动,引领全体教师立足育人,学习从分析学情、研究学生的认知逻辑开始,选择学习材料,寻求学生学习方式、探究方式、历练方式的变革,完成教学设计,组织教学。我们将区内日常以听评课为主的观察性视导工作转变为以问题解决为主的研究性视导,尽可能为更多的教师提供改变教学行为的具体指导,催化教师学会改变自己,创造性地施教。例如,晋元高级中学的“网上走班化学课程的建设”、真如中学用“三设计”为学生搭建学习台阶等相继出现。

上海市启动基础教育综合改革试点方案后,我区高中化学教学一线一度呼声很高:课标变化小,教材无变化,课时却“大幅缩水”,不够用;化学学科在中学生学习生活中的“地位”下跌到了历史最低点;走班的教室里学生特别忙,个体差异特别大,但是学生“抓不住”;找不到与调整后的课标相匹配的教学资料……的确,教师们无法很快准确把握变化了的课标,教学的惯性使得教师群体普遍有“不放心”的心态,课堂上不恰当的教学行为增多。怎样才能破解上述种种难题,让普陀区化学课堂尽快顺应基础教育综合改革的要求?除了教育理念需要进一步转变之外,关键还在于要努力缩短教师精准理解现行课标所需的时间,要借助现代技术进一步改变学生学化学的方式,加快实现课堂转型的步伐,提高课堂教学效率。于是我们在普陀区教育局、教育学院的领导和支持下,从给予学生化学学习有力支持的角度着手,以“普陀区高中化学数字化教学资源建设”项目的研究为载体,组织队伍,搭建平台,让所有教师都有机会肩负任务,个人自研和集体共研相结合,在交流互动中贡献智慧,在思维碰撞中不断收获课程实施能力的进一步提高。

我们研究化学优质课的基本要素、学好化学的必要条件、化学学科核心素养培育的着力点以及数字化教学资源的功能,依据现行课标,参考市教委教研室关于化学单元教学设计的相关研究,构建了由学习资源和教学资源两部分、若干个模块组成的数字化教学资源的结构,初步完成了以适切性强、形式多样、获取便捷、能够互动、利于共享、便于落实为特色的教学资源建设。我们向普陀区教育局指定的网络平台上传了资源300余项,供各校师生选用;编写出版了适用于上海新高考的学生学习用书。我们运用建成的数字化资源,开展了系列课例研究及展示,研究如何让学生有更多的学习经历与体验,思考怎样让不同的学生可以学习不同的化学,探索实现大班化教学与个性化学习科学融合的高中化学学习的路径与模式,尝试运用信息技术进行课堂教学的诊断,根据学生的不同学习现状和需求,及时推送精选的作业,供学生课后主动再学习,为教师提供一个个可供仿效的样板。我们从高中化学实验操作技能考的复习教学开始,革新具有学科特色的实验教学。耗时短、成效显著的教学深受师生欢迎,也得到了区考试院的好评。

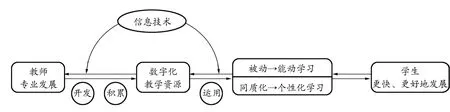

教研活动是辛苦的,但也是深受欢迎的,因为大家看到,在信息化环境下我们的资源可以成为改变学生的学习方式(被动学习→能动学习)和学习形态(同质化学习→个性化学习)的有力推手,在切实减负增效的同时,帮助教师提高执教的关键能力,实现自身的专业化发展,促进学生更快、更好地发展。具体描述如图1所示。

教研活动促使区内各校的高中化学课堂不同程度地发生了新的变化,尤其是家常课,也促进了我区高中化学“课例研究—展示交流—即时品评—校本研修”教研新模式的形成。

三、从专注化学到跨学科教研

“化学教研”,顾名思义,就是研究化学和化学教育的,因此历来容易局限在“化学”范畴之内。但是,随着社会的发展,科技的进步,课改的深入,国家对高中教育提出了更高的要求——在立德树人的同时,满足学生多样化发展的需要,促进学生的个性发展;人们的观念已经或者正在发生很大的变化;知识的内涵、学习的方式也在发生重大变革;教育的信息化、智能化正在大力推进……由此可见,今天的高中化学教师只懂化学是不够的,还需要着眼于学生核心素养的培养、个性化发展的需求,终身学习,跨学科研究,不断拓展自身专业知识的深广度,更新结构,增长才干。例如:

图1 信息化环境下教师专业发展路径描述

为了建设好区域数字化教学资源,我们聆听信息科技专家型教师介绍微课与微课制作技术,观摩优秀微课,从脚本撰写、课件设计、手写板及拍摄设备等工具使用,到背景音乐选择、后期制作,大家分工合作,边学边做。我们开展了关于调查量表及评价量表的设计、网络平台的利用等多种技术的普及学习,为教学资源的数字化提供技术支撑。

为了借助信息化手段推进区域化学课堂的转型,我们多次前往静安区民立中学,学习、交流无线同屏等技术在化学课堂上的运用。各校教师根据本校信息化设备条件,组织专项学习的教研活动,开发学校设备的教学功能,研究怎样运用技术改造教学结构、优化学生的学习过程、采集实证评价学生的学习、提供差异性的学习指导等。我区化学教师连年获得多个部级、市级“一师一优课”,课堂上常能见到50多岁的女教师自如运用技术,组织学生合作探究学习的教学场景。

为了充分发挥化学实验的育人功能,让实验真正成为学生学习化学、探究微观世界奥秘的重要方式,我们请来化学实验的专家里手——华东师范大学王程杰教授、华东师范大学附属东昌中学唐增富老师等介绍化学实验的发展,改造、创新实验的案例。我们结合所开发的化学实验教研课程,组织教师们一起学习微型实验、数字化实验技术,激发创新实验的热情,“唤醒”了不少在学校“沉睡”多年的仪器设备。

为了开发研究型校本课程、指导学生开展力所能及的课题研究,我们的教研活动还有科技场馆的参观,亲历课题研究、重温研究过程,科研成果的制作、表达与交流等。

四、从“独门独户”到“广交朋友”

我区高中各校大多设有化学教研组或生化/理科教研组,用以组织校内的教研活动。但是由于教师工作本身的特点,区内高中普遍实行的以年级组为单位扁平化教育管理体制,客观上弱化了学科教研。体量小的学校,尤其是体艺特色校、民办高中,一个年级配备的化学教师不足一名,甚至全校化学教师仅一名,学校之间,甚至校内备课组之间往往极少相互往来,“单打独斗”的不少。自上海推进高考新政以来,“走班”教学成为常态,教师专业生活中独门独户、累并苦恼着的状况更多。

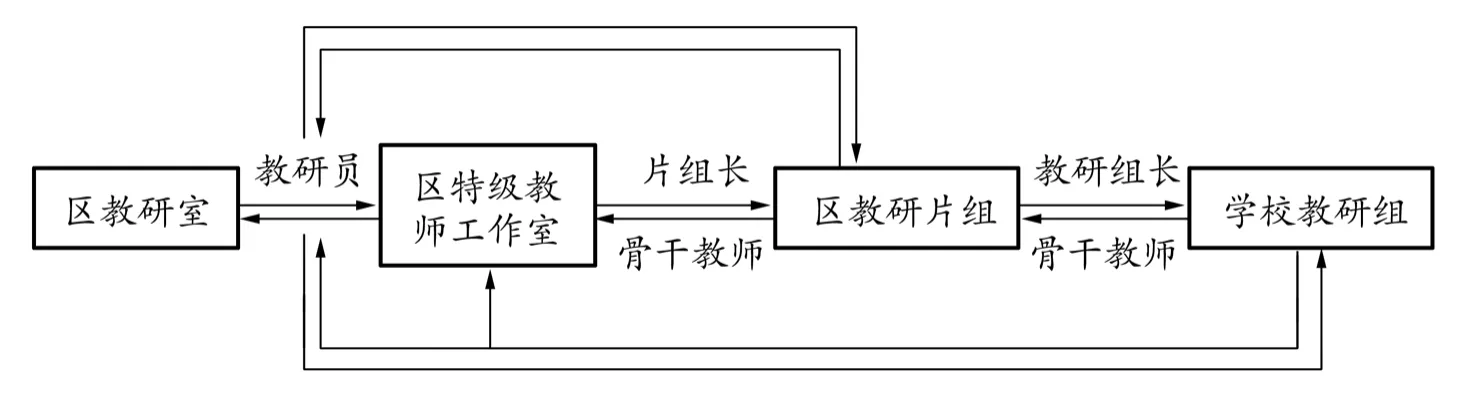

面对课改步步深入,基层教师对教研有越来越多的需求,我区化学教研原有的“区教研室学校教研组”二级组织机制显然相形见绌。为此,我们整合区内特级教师、化学学科带头人、高级指导教师等骨干力量,进行了教研网络的更新优化。首先将教研层级合理扩增,覆盖区内每所高中、每位化学教师;接着根据有利于教研信息的双向传递、有利于集聚各方力量形成教研合力、有利于及时破解产生于教学一线真问题等原则,形成如图2所示的四层级、多反馈教研网络。各个教研层级职责明确,使区域教研与教师团队建设、校本研修有机融合,为各类骨干教师、工作室学员提供发挥作用、经受锻炼、展示交流的平台,朝着实现“教—研—训一体化”的工作机制方向而努力。

图2 四层级、多反馈教研网络

我们又根据教师的职业特征和成人学习的特点,为教研网络的运作建立了系列基本流程,采取研究引领项目推进、抓好典型示范辐射、惠及全体、照顾个性、整合资源灵活设计、感受成功激励参与等运行策略,促进区域全体化学教师在有序组织、有效开展的教研活动中冲破“藩篱”,广交朋友,开阔视野,集聚智慧,共享成果,不断优化,收获区域化学教学质量和教师专业水平双双提升的成果。

回顾上海课改30年中我们走过的路,深感课改促使我们不断更新教育理念,推动我们走上专业发展的快车道。在悄悄变得越发丰富、更加充实的专业生活中,越来越多的普陀化学教师萌发了追求有意义的职业生涯的愿望,一批教师正朝着高水平方向不断迈进。我们正在路上。