2型糖尿病牙种植术后种植体周围龈下微生物群落的动态研究

2018-10-26陈希楠何添荣杨芳陈詹宏林毅

陈希楠,何添荣,杨芳,陈詹宏,林毅

(福建医科大学省立临床医学院,福建省立医院口腔科,福建 福州 350001)

人体口腔内有许多细菌,既有有害菌也有有益菌,平时二者处于动态平衡状态,当人体免疫力较差,加上口腔内卫生情况较差会导致口腔内致病菌群占优势,在易感部位定植导致疾病发生[1]。口腔内微生态不平衡,为牙周炎、种植体周围炎、口腔溃疡等各类口腔疾病发生创造了条件,糖尿病则可以造成口腔微生态改变及免疫功能失调。糖尿病患者的牙周炎发病率较高,据研究2型糖尿病患者患牙周炎时龈下菌斑中伴放线放线杆菌(Aa)、牙龈卟啉单胞菌(Pg)、福塞坦氏菌(Tf)的检出率明显升高[2],而某些细菌如中间普氏菌(Pi)则有所下降。由于种植体周围炎的微生物学表现与牙周炎的相似,2型糖尿病对种植体周围细菌结构是否有影响,目前国内相关研究较少。本文随机选择患有血糖控制良好的2型糖尿病患者,其牙种植术后种植体周围龈下微生物群落的动态变化,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2015年1月~2017年12月来本院口腔科种植中心就诊的种植体(均为单颗种植体)患者,选取其中患有2型糖尿病者为观察组,非糖尿病者为对照组,各30例。观察组男21例,女9例,年龄25~65岁,平均年龄(45.75±2.87)岁;对照组男19例,女11例,年龄22~64岁,平均年龄(44.35±2.65)岁。按需要植入相应直径SLA表面处理的种植体,埋入式愈合。予以口腔卫生指导,3~6个月后完成上部结构修复。两组临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:①患者前磨牙或磨牙缺失3个月及以上;②患者为患有2型糖尿病,但空腹血糖控制在7 mmol/L,糖化血红蛋白低于7%(观察组);患者为非2型糖尿病患者(对照组);③口腔软组织炎症不明显,无病损,牙周组织状况良好;④年龄在18~75岁之间;⑤患者无吸烟或酗酒史;⑥充分告知治疗计划后,患者同意接受种植术,并签署知情同意书。排除标准:①患有严重心血管、肺、肝、肾和血液、内分泌系统疾病;②骨组织病变患者,如骨质疏松,骨软化症,骨硬化症;③精神异常;④严重的传染性疾病;⑤妊娠期妇女;⑥其他一些不适合进行种植的情况。

1.3 研究方法

1.3.1 菌斑采集 患者于功能性修复后1个月、3个月、6个月、12个月定期复诊随访;检查并记录种植体菌斑指数(plaque index,PLI)。菌斑采集:在患者种植体周围唇颊,舌侧近,远中轴角处,6位点/种植体取样。患者漱口后隔湿取样位点,记录PI并用无菌刮治器刮除龈上菌斑,气枪吹干牙面,无菌纸尖沿牙面方向轻轻放入龈沟内至有轻微阻力,经10 s后取出,放入含有200μl裂解缓冲液的离心管中,PCR前暂存于-20℃的冰箱中。

1.3.2 PCR检测 PCR引物的合成与设计:以细菌特异性的16SrRNA为模板,设计合成菌种特异性的PCR引物。细菌DNA提取:样本在室温解冻30分钟,充分振荡混匀后,采用常规酚--氯仿法提取菌斑DNA。设置对照记PCR扩增产物的检测:取扩增产物3μl,2 g/dl琼脂糖(0.5 mgEB/L)凝胶电泳,电压100 V,以pUC19DNA/Mspl,DNA Maker DL 2000为标准对照,紫外线检测仪观察扩增带。

1.4 统计学方法 应用SPSS 18.0软件进行分析,计量资料采用“x±s”表示,组间比较采用t检验;计数资料用例数(n)表示,计数资料组间率(%)的比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

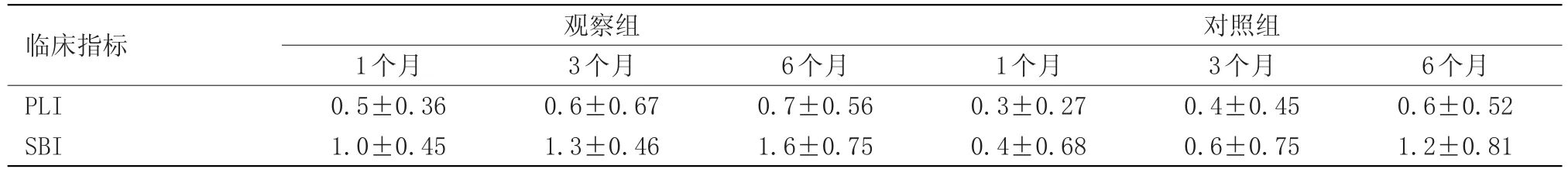

2.1 两组患者治疗后不同时间段各临床指标变化比较 术后1个月、3个月、6个月观察组和对照组的PLI、SBI临床指标的数值均有不同程度增加;观察组的PLI、SBI术后1个月、3个月、6个月数值均明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表 1 观察组与对照组治疗前后临床指标变化比较Table 1 Comparison of clinical indicators before and after treatment in the observation group and the control group

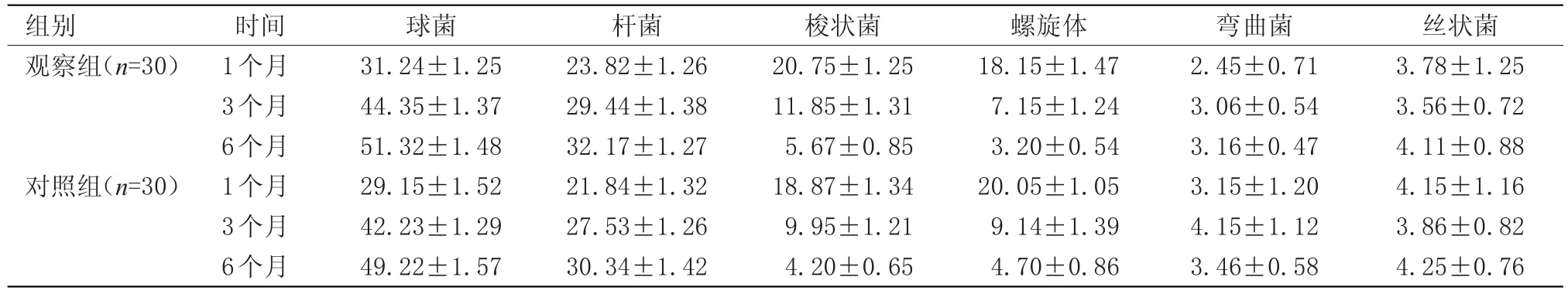

2.2 两组患者牙龈沟内细菌分布情况的对比 细菌类型以球菌与杆菌为主;比较术后1个月、3个月、6个月两组种植体周围龈下细菌分布情况,发现两组术后1个月、3个月、6个月检出的球菌、杆菌所占的比例均逐渐增加,而检出的梭状菌、螺旋体所占的比例逐渐减少,两组细菌比较差异有统计学意义(P<0.05);两组弯曲菌、丝状菌等比较差异无统计学意义,见表2。

表2 牙龈沟内细菌分布情况的对比(x±s)Table 2 Comparison of bacterial distribution in the gingival sulcus(x±s)

3 讨论

口腔中细菌的数量高达500多种,平时处于一种动态平衡的状态,无论是自身免疫力的降低或者口腔内植入新的移植物等因素均会打破这种平衡,引发疾病[3]。传统上细菌的鉴定和检测方法有细菌培养法、形态学观察法,荧光抗体法等。但这些方法有费时、费力、准确性不足等缺点,限制其在口腔医学领域的应用。PCR是一种通过快速扩增细菌独有的基因片段,从而进行细菌的检测,鉴定的方法。其具有鉴定细菌简便、快速、灵敏度高的特点,在微生物学的研究中得到广泛应用[4]。

种植体周围炎是发生于种植体周围组织的一种炎症疾病,与细菌感染密切相关[5]。在伴有2型糖尿病的多项临床研究均表明,即使在血糖控制较好的患者中,患者种植体的成功率和生存率仍低于非糖尿病患者[6]。Moran G等[7]学者发现,成功的种植体周围的菌群与邻近天然牙十分相似,且细菌在种植体植入后不久即出现,其中球菌占85%以上,且大部分为G+性菌,而在植入6个月后,菌群无明显改变。Gouvoussis等学者在上个世纪已观察到,在患有种植体周围炎的种植体周围龈下可检测到Pg、Aa等致病菌[8]。在显微镜下观察发现:Pg,Pi由发病前的1%上升至10%,链球菌则由40%~60%下降至0.2%~0.5%,球菌减少,G-厌氧杆菌的比例增加,可动菌和螺旋体的数量也上升。现在学者们一致认为Pg、Pi、Aa等细菌与种植体周围炎的发生密切相关。Jamil[9]等发现,龈上菌群与种植体周围炎菌群明显不同,健康种植体主要以小韦荣球菌和牙周梭杆菌为主,而种植体周围炎以红色复合体致病菌和变黑普氏菌为主,两组有益菌群基本相同,而种植体周围炎致病菌明显增高。其他学者的研究结果也显示种植体周围炎的龈下菌群以G-厌氧杆菌为主。国内的学者[10]研究也显示种植体周围炎龈下菌斑的细菌结构与种植体周围病变的程度相关。曾红燕等[11]对2型糖尿病患者口腔内微生态进行观察得出,高血糖可能促进牙周龈下细菌生长繁殖,为其提供丰富营养物质。本次研究得出,两组细菌类型以球菌与杆菌为主;比较术后1个月、3个月、6个月两组种植体周围龈下细菌分布情况,发现两组术后1个月、3个月、6个月检出的球菌、杆菌所占的比例均逐渐增加,而检出的梭状菌、螺旋体所占的比例逐渐减少,两组细菌比较差异有统计学意义;两组弯曲菌、丝状菌等差异无统计学意义。黄婧等[12]研究2型糖尿病患者血糖不正常时所得结论与本研究结论基本相同。Japoni等[13]研究发现DM患者Pg、Aa、Fn的检出率明显高于对照组。

2型糖尿病种植体周围龈下微生物的菌群明显增加种植体周围炎的发生概率,即使血糖控制正常范围。故为了调整2型糖尿病种植体周围龈下微生物的菌群结构,仅仅控制血糖是不够的,需要我们综合多种因素,譬如提高种植体的质量,改进植入的方法,注意口腔卫生等多种方式,或者2型糖尿病血液中某种生长因子促进了种植体周围龈下微生物的繁殖,有待我们从分子水平进行更加深入的研究。本研究观察时间较短,同时样本量、研究方法等方面并不完善。所以,需要大样本多中心、实验设计科学合理严谨的研究,来证实、量化相关结论,从而延缓种植体周围炎的发生,增加种植体使用寿命,提高患者生活质量。