基于非遗调查的江浙地区绞经织物工艺传承与发展

2018-10-15王子琪邓可卉

王子琪, 邓可卉, 张 雷

(1.东华大学,人文学院,上海 201620; 2.武汉纺织大学,艺术与设计学院, 武汉 430079)

江浙地区现指江苏省和浙江省的合称,蒙元时期设置“江浙行省”,江浙开始作为独立行政名存在,而这一命名则来源于宋代对江南东路和两浙路的合称[1],明代将江浙行省划分为南直隶和浙江省,其各历史时期的地理位置划分与现今略有不同,但总体都位于中国东部、长江下游地区。“天下殷富,莫逾江浙,江省繁丽,莫过苏扬”[2],江浙地区历史上经济繁荣,文化璀璨,手工业发达,拥有大量纺织类非物质文化遗产。其中,绞经织物在织造中采用独特的绞纱织造工艺,织物风格独特,是江浙地区代表性的织物品种。

发展至今,江浙地区的绞经织物呈现出明显的分化,浙江的杭罗、江苏的四经绞罗和纱罗分别成为两地的织造技艺代表,相继入选不同级别的非物质文化遗产名录。织物种类的历史传承是一个整体性的过程,绞经织物在传承中的分化现状、分化原因及未来发展值得深入挖掘和探讨。

1 江浙地区绞经织物的传承现状

江浙地区的绞经织物具体的分化现状在非物质文化遗产的传承中有明显体现。通过对传承单位福兴丝绸厂、家明织造坊和圣龙丝织绣品有限公司的走访调研,本研究系统整理了江浙地区绞经织物的非遗传承现状,相关项目情况见表1。

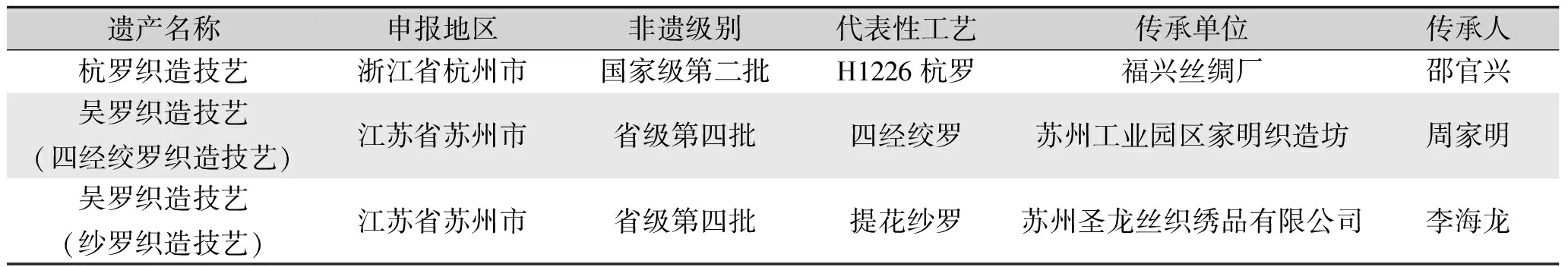

表1 江浙地区绞经织物非物质文化遗产Tab.1 Intangible Cultural Heritage about warp twisted fabric in Jiangsu and Zhejiang area

现今江浙地区以杭罗、吴罗(四经绞罗)和吴罗(纱罗)三类织造技艺为传承代表,通过拜访传承人、走访传承单位、调研生产现场等方式,本研究明确了传承中所体现的绞经织物分化现状,整理了织物特色、绞纱工艺、织机形制和织造流程等方面的分化与发展。

1.1 织物特色的分化

绞经织物轻薄透孔,特征在于经纱的绞转,非遗传承的杭罗和吴罗通过不同的经纱绞转方式,其代表性的织物结构特色鲜明。杭罗织造技艺所传承的为H1226杭罗,织物结构如图1(a)所示,以平纹和纱罗组织联合构成,其主要产品为十三梭罗,每十三梭绞经与地经进行一次绞转,形成明显的横条形纱孔;四经绞罗织造技艺所传承的主要为无固定绞组的链式罗,织物结构如图1(b)所示,其绞经不仅与对应的地经相绞,还与相邻的地经经相绞,形成菱形的网孔结构;纱罗织造技艺所传承的范围较广泛,主要以二经绞纱为地组织,在继承传统织物的同时多有创新,其产品包括直罗、暗花罗、亮地纱及新型提花纱罗等近20个品种,如图1(c)所示。

图1 非遗传承下绞经织物典型结构Fig.1 The typical twisted fabric structure under Intangible Cultural Heritage

1.2 绞纱工艺的分化

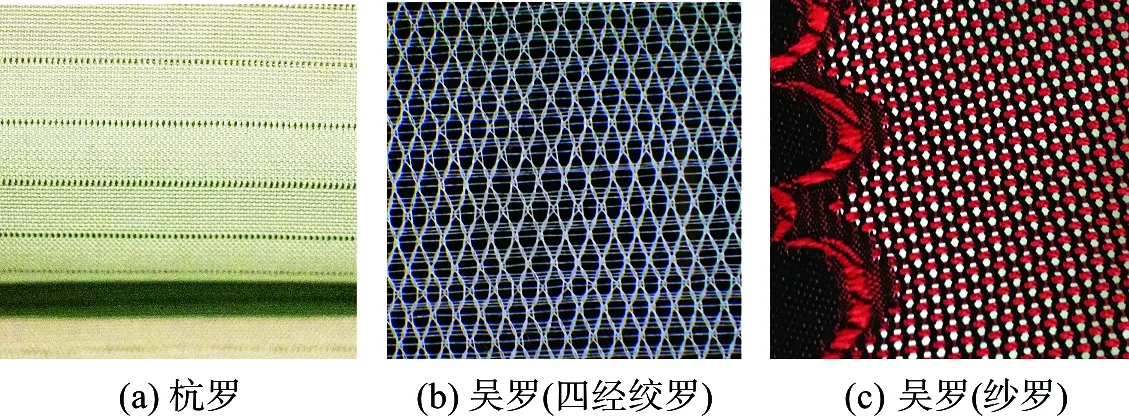

绞经织物经纱的绞转由织造中绞纱工艺的变化实现,以织机上的绞纱装置——绞综为依托。杭罗和吴罗织物在外观上孔眼的形状来源于绞纱工艺中经纱绞转范围的变化,三类绞经织物的传承采用了不同的绞纱工艺,分别通过各自独有的绞综形制来实现。根据调研中对三类传承机构的织造技术的归纳和提练,其代表性的绞纱工艺和对应的织物结构如图2所示,分别以杭罗中的五梭横罗、吴罗中的四经绞罗和利用新型织机织造的直罗为例。

图2 几种绞经织物的绞纱工艺和织物结构Fig.2 The twist processing and fabric structure of twisted fabrics

在实际的绞纱织造中,装置与工艺的配合,形成了杭罗和吴罗各自独特的织物结构。杭罗织造采用对偶式绞综,由一片金属基综和一片真丝半综组成,织造过程中一根地经和一根绞经合为一组,每十三纬平纹后绞经与相邻的地经来回相绞一次。四经绞罗织造采用柔软的线综,四根经纱为一组,绞经的绞转范围超出其本身的组织循环,绞转时线综提起绞经越过两根地经,普通开口时线综随经纱开口弯折为“N”型或“M”型,四根纬纱为一循环。直罗和创新的提花纱罗一般采用机械绞综,直罗仅在竖条孔眼的位置设置绞综,每一纬绞转一次,其他位置均为平纹。

1.3 织机形制的发展

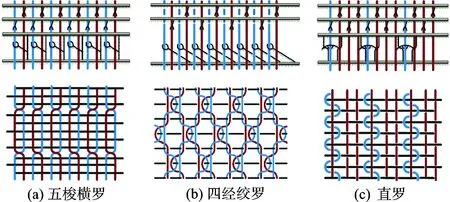

织机是绞经织物技艺传承的基础,织机形制的变化体现了绞经织物技艺的发展。古代遗留的绞经织机信息有图像和传世实物等,根据按《梓人遗制》中罗机子图像复原的四经绞罗织机(图3(a))和杭罗博物馆中的清代传世织机(图3(b)),与现今杭罗及四经绞罗织机加以对比,可以看出传承至今织机的变化主要体现在两个方面:

一方面,织机形制的改良,主要体现在绞纱的合理化和开口的清晰化。以四经绞罗的织机为例,在不改变织物结构的基础上,将古代罗织机上方设置的四片提综用鸦儿木改变为二上一下,采用筘前设置向下开口的绞综的方式(图3(c)),从而将只能手持的打纬刀改为固定在织机上的筘。通过一系列改良减小了综丝动程,减少绞综和绞经的摩擦使其不易断,同时加大了绞转开口,降低引纬的错误率。

另一方面,新型部件的增加,主要体现在动力机件的应用。例如杭罗方面将清代留传下来的铁木机连动主轴更换为单机电力传动、加装飞梭装置(图3(d)),提花纱罗在传承中引用现代动力织机加装绞综、采用电子提花龙头等。利用动力机件代替重复性的人力劳动,在保留传统织造工艺的基础上降低用工成本、减少人为织疵、提高织造效率。

图3 古今绞经织机形制Fig.3 Ancient and modern leno loom shapes

1.4 织造流程的改进

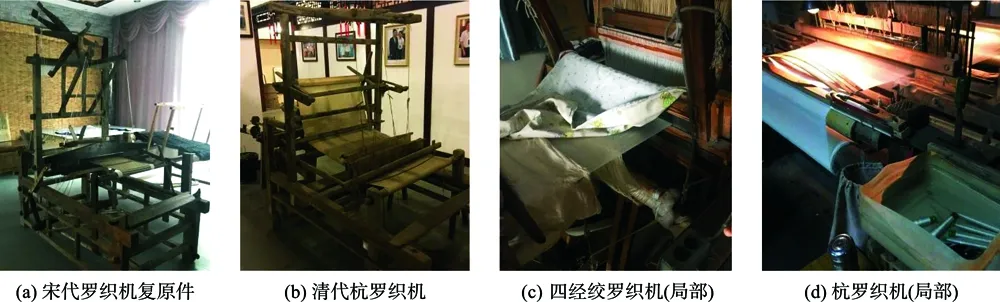

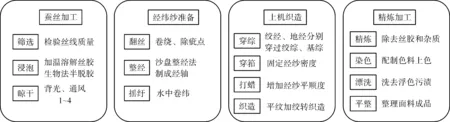

绞经织物在织造过程中对经纱的强力要求高,织造流程与其他织物相比较为复杂。江浙地区传承的绞经织物均为丝织品,其独特之处主要在于蚕丝的处理。为了确保经纱强韧光滑,传承至今形成了选丝、浸泡、晾干、打蜡等一系列处理流程。通过对福兴丝绸厂的织造流程调研,可以将杭罗的主要工艺流程归纳如图4所示。

图4 绞经织物织造工艺流程Fig.4 Weaving process of warp twisted fabric

调研发现,织造流程在历史传承的基础上有所增减,革旧扬新。改革传统方面,停止使用传统的农家土蚕丝。织造绞转中丝线磨损严重,传统土蚕丝强度和柔韧度欠缺,对此,传承人在实践中有所改进。吴罗织造采用定制的厂丝,减少织造中的断头,确保织物光洁;杭罗织造采用特级农工丝,以保持织物自然粗犷的风格。发扬传统方面,杭罗继承并改进水织法,将传统的丝线浸水处理系统化,发展为原料的浸水加温处理、摇纡浸水处理和上机含水织造等完整的水织工艺[3],进一步提升了杭罗织物的手感和舒适度。

2 绞经织物及工艺分化原因探析

2.1 历史发展与分化

江浙地区绞经织物历史悠久,经历了起源、发展到分化的过程,有大量的历史文献与出土实物的互证。

江浙地区与绞经织物的关系可追溯至织物起源阶段。《淮南子·氾论训》中有:“伯余之初作衣也,緂麻索缕,手经指挂,其成犹网罗。”[4]早期的罗不限于经纱相绞,也包含绞编织物的踪迹。距今6 000年前的江苏吴县草鞋山新石器时代遗址中出土了起绞葛布(图5)[5],是至今发现的年代最早的纺织品实物之一。距今约4 750年的浙江湖州钱山漾遗址中发现了四股绞编丝带(图6)[6]。早期的绞编织物和原始织机相结合,形成了可在织机上织造的绞经织物,为江浙地区绞经织物的发展提供了可能。

图5 草鞋山遗址出土的起绞葛布Fig.5 Wring-braiding co-hemp cloth unearthed in Caoxie Moutain Site

图6 钱山漾遗址出土的绞编丝带Fig.6 Wring-braiding silk ribbon unearthed in Qianshanyang Site

江浙地区属于江南吴越文化圈,历史上吴越的罗织物声名远扬,吴越文化是中国文化中精致典雅的代表,与绞经织物轻薄软透的旖旎意象相合。《禹贡》中记载古扬州一带“厥篚织贝”、古徐州一带“厥篚玄纤、缟”[7],浙江安吉五福村所出土的战国时期的提花菱纹罗[8]是其实证之一。东晋王嘉《拾遗记》记载吴主孙权夫人织罗,“织为罗縠,累月而成,裁之为幔。内外视之,飘飘如烟气轻动,而房内自凉。舒之则广纵数丈,卷之则可内于枕中”[9],点明吴罗轻薄的特点,其美名随故事流传而广为人知。

绞经织物的分化自唐代开始,首先来自于地理隔离。吴越之中的“越罗”名声渐长,以生产地区命名的“杭罗”“婺罗”相继兴起。《唐书·地理志》记载了“越州土贡寳花花纹等罗”[10],与之相印证的实物有苏州虎丘塔和杭州雷峰塔地宫所发掘的四经绞罗等。前人对杭罗的研究也将其产生年代定位于唐代中期[11]。至宋代,临安(今杭州)南宋志书中记载有“花、素两种结罗,染丝织者各熟线罗,尤贵”[12],越州(今绍兴)尼姑庵中出现了新式花纹的“尼罗”,婺州(今金华)所产“婺罗”成为贡品大宗。

明清是分化的关键时期。吴地的绞经织物从明代开始遇冷,“罗尤尚轻细,织家惟务斤两,不可用”[13],因其轻薄费工,织户不愿生产。明代《吴邑志》中有“绫锦纻丝纱罗紬绢,皆出郡城机房,产兼两邑而东城为盛”[12]等记载,可见仅存的产地集中于苏州的府城东半部。据走访了解,至清代,吴罗中最为轻薄的四经绞罗一度消失,至1996年才在苏州南施村得以恢复。相比之下,杭州生产的杭罗绞转次数较少、规律性强,其工艺适应了当时的生产条件,成为名产。结合传承人口述与文献印证,清代及民国时期生产杭罗的作坊集中在杭州城东的艮山门外。清《东城杂记》中记载了杭州市艮山门外的繁荣,“杭东城,机杼之声比户相闻……织纺纠绞之声不绝于耳”[14]。杭罗最辉煌的清雍正时期,艮山门外共有三百余家生产作坊,其繁荣景象一度声名远扬。可见,江浙地区绞经织物的交易制度和工艺难度是决定其明清时期分化的重要原因,至清代,江浙地区的绞经织物分化已经完成。

2.2 现今传承面临的特殊性对分化结果的固化

绞经织物织造技艺在非物质文化遗产传承中有一定的特殊性,使其在现今的织造技艺传承中面临了一系列的现实困难,进一步固化了历史分化的结果。

传承人技艺、织机和织造场地的三维传承是导致其传承固化的客观基础。相对于舞蹈、美术、民俗等直接依托于传承人的非物质文化遗产,绞经织物的织造技艺传承建立在三个维度之上,分别为传承人技艺、织机和织造场地。传承人的手工艺需要通过织机来实现,织机的结构体积决定了需要一定的织造场地。绞经织物的织造技艺不仅包括上机织造的手工操作步骤,其更精华的工艺体现在织机的形制、绞综的设置、织物结构和对应提花系统的设计等方面,这一系列的工艺重点将织造技艺和织机本身紧密相连。织机的一系列设置促使绞经织物的织造从单纯的手工艺转变为半机械化的工程式操作,而传承人所传承的不仅是织造的手法,还有复杂的织造工艺设计和织机装造技艺,传承难度非常高。织机的存在带来织造场地成本方面的问题。一台普通的绞经织机约2 m宽、3 m长,络丝、整经等工序均需专门的机器和场地。以传承吴罗的家明织造坊的经营状况为例,坐落于苏州市工业园区的工坊租金逐年上升,至2016年已达12万元/年,单靠织品收入一度难以为继,现依靠政府的三年租金减免政策勉强维持。

工艺成本与收益的矛盾加剧了传承过程中的困难。织造绞经织物的织造成本高,不单有织机和丝线等硬性成本,还包含了工艺难度带来的附加成本、用人和用地等方面的成本。与此相冲突的是,在织造成本不断上升的同时,织造出的绞经织物成品却没有相应地升值。绞经织物在织造中的工艺难度主要体现在由绞综带动经纱绞转,此过程一方面对机件和纱线的损耗大;另一方面使织造时经纱开口小,梭子穿过速度慢,织造效率低下。杭罗的传承人邵官兴将打结接头作为技艺传承的重要部分,正是因为绞经织物在织造时磨损断头的现象不可避免,而该现象大幅增加了织造工艺难度、影响了织造效率。

技艺的复杂和传承的断层进一步固化了现有的传承状况。绞经织物的织造技艺作为一项古老的手工艺,现有的几位传承人在接受调研时均表示自己一生从事绞经织物织造是出于对这种精美纺织品的喜爱,但其下一代的传承情况不容乐观。主观上,喜爱和了解这种织物的年轻人越来越少,受全球化浪潮的影响,年轻一代对中华民族的传统纺织文化的接触机会减少。客观上,织造的工作单调且辛苦,需要极大的耐心,并不丰厚的报酬难以吸引下一代的传承人。

3 绞经织物传承发展的解决对策

3.1 纺织非遗生态圈的建立

非物质文化遗产保护真正需要的是活态传承,因此整体的、群体性的、能够自然传承的保护更重要[15]。江浙地区纺织相关的非物质文化遗产数量多、类型广,涉及面从蚕丝处理到织物后期染整再到服饰民俗,形成了天然的纺织文化圈。以江苏省和浙江省的纺织类非遗项目为例,江苏省共23项[16]、浙江省共30项[17],见表2。

借助江浙地区纺织类非遗基数大的优势,建立纺织非遗生态圈,改变以往侧重于单个项目的保护机制,将优秀非遗纺织技艺和产品加以整合,将有紧密关联的传承内容加以联结,形成纺织类非物质文化遗产的资源链[18],打造整体和可持续的保护生态圈,从而为非遗传承提供生存环境、生活方式、风土人情的立体空间,使它们具有更加持续稳固的生命力。

从江浙地区现有的绞经织物非遗传承状况来看,政府对传承项目和传承人的扶助与奖励政策还有待加强,传承单位里的现状是“奖牌多、资金少”。在对现有传承人的补贴基础上,加大对下一代传承人的资助力度,鼓励青年和相关专业背景的学生拜师学艺,结合浙江理工大学“织锦传承人研习班”、中国丝绸博物馆“女红传习所”等教育平台,加强下一代纺织类传承人之间的联系,形成纺织技艺文化的人脉圈。

3.2 技艺传承平台的完善

习近平总书记在十九大报告中提出,要坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛。黄静[19]认为非物质文化遗产的保护与传承的提出是基于文化缺失感和希望坚持已丧失身份的背景下,将其归结为文化认同、文化自觉与文化自信的问题。传统织物文化的再繁荣,依托于保护和宣传方式。

完善历史技艺传承的线下展示,利用非遗博物馆和非遗基地“讲好中国故事”。除历史文本、织物及织机等文物的静态展示外,更要着重织造技艺的活态展示,邀请织造技艺的传承人在展馆现场进行织造。将非遗项目与传统的文化活动相结合,如杭州曾有的“机神祭祀”活动等,拓展保护空间,活跃传承方式。

表2 江浙地区纺织相关的非物质文化遗产Tab.2 Intangible Cultural Heritage about textile in Jiangsu and Zhejiang area

拓宽绞经织物推广的交流空间,探索多样化的展示方式和文化载体。绞经织物作为其织造技艺的产出物,有相当高的工艺价值和实用价值,充分利用博览会、展销会所提供的展示平台,借助特色服饰、工艺品、纪念品等载体,扩大非物质文化遗产的社会影响。

建立织造技艺展示的线上平台,加强非遗保护传承的数字化建设。目前,江浙地区非遗保护中心的网站仅对相关的织造技艺有一些简单的介绍,数字化平台的建设还有待继续。利用网络平台记录非遗项目、公开历史资料、展示织造技艺能节约成本且易于推广,结合VR(虚拟现实)、AR(现实增强)等先进技术动态展示织造细节,更能加强受众的互动积极性。

3.3 文化推广与产业化开发协同机制

绞经织物的非遗不仅是技艺本身的传承,其产品绞经织物除了作为纪念品、艺术品之外,仍有非常实际的日常用途。绞经织物制成的服饰家饰在历史文献中有丰富的记载,罗衫、罗裙、纱帽、纱幔等,贯穿在生活中的各个角落。文化权利在很大程度上是通过文化产业的规模和竞争力来评估[20]。

文化的缺失对绞经织物的市场销量有极大的影响。从市场受众方面,“绫罗绸缎”中的“罗”是消费者耳熟能详的代表性丝织品,但极少有人能将其与实际的织物或成品服装对应起来,这种独特的织物没有独特的市场需求。从市场推广方面,传统的绞经丝织物传承至今,在化纤织物的冲击下渐趋萎缩,难以在主流的面料市场中立足。要再次弘扬绞经织物所蕴含的织物文化,不能仅限于文化层面的推广,其产业化的开发和保护机制有必要同步进行。

通过一系列国际峰会的宣传,特色的宋锦服装作为国礼一炮而红,带动了大众对“新中式”服装的追捧。绞经织物作为传统中式服装的常用面料,有一定的发展前景。在主流的产业发展之外,一方面,基于主流风尚和小众文化的产业挖掘。除了大众接受度较高的主流服装,汉服等小众文化需求量也有所上升。近年来高校社团和民间组织开始流行汉服风尚,年轻一代对中国古代服饰文化的探索和尝试,对古代优秀纺织面料的市场是一个利好消息。另一方面,基于绞经织物优良性能的织物再开发。蚕丝蛋白纤维与绞经织物的绞转点结合,弥补了平纹纱织物结构松散的问题,轻薄透孔,降低了与人体肌肤的接触率[21],对于烧烫伤病人的护理,其透气性可以得到很好的利用,在普通的棉纱布性能不够优越的情况下,绞经丝织物医用敷料的开发同样是产业化研究的发展方向之一。

4 结 语

通过对江浙地区绞经织物分化现状的调查与探讨,本研究认为江浙地区与绞经织物相关的非物质文化遗产已明确分为杭州的杭罗织造技艺、苏州的吴罗织造技艺(四经绞罗织造技艺)和吴罗织造技艺(纱罗织造技艺)三类;调研结果详细说明了三类绞经织物工艺在非遗传承中固定传承并进一步改良;借助出土实物和历史资料证明了江浙地区的绞经织物起源于史前,开始分化于唐代,并在清代之前完成分化;历史发展过程中的工艺淘汰和收益限制是其分化的主要原因,当今发展中传承人技艺、织机和织造场地的三维传承等特殊性进一步固化了分化的结果;绞经织物织造技艺面临传承的困难,通过建立纺织非遗生态圈、完善技艺传承平台和文化推广与产业化开发协同机制等措施,对绞经织物织造技艺乃至纺织类非物质文化遗产的传承都有一定的保护作用。