沧桑话青溪(下)

2018-10-10何光渝

文/何光渝

五、历经曲折终投产

青溪铁厂的兴建,一直受到湖广总督张之洞的密切关注。光绪十五年(1889)十月十六日,张之洞致电潘霨,提出了一大堆问题:“黔购炼铁机器早到,安设何县何村?距大河几里?现已开炼否?铁佳否?能炼钢否?每日出生铁若干?熟铁若干?钢若干?运至鄂价脚共若干?如铁佳而价廉,当为黔广谋销路。速示复。切盼。”

张之洞如此关注青溪铁厂的情况,自有其缘由。有后人揣测,张之洞此举是念及贵州乡情,其实未必。因为尽管他出生于贵州,且随乃父张锳在贵州生活多年,但他从不说自己是“黔人”,而自称“张南皮”(直隶南皮)。光绪十五年(1889)四月,时任两广总督的张之洞提议修建芦沟桥至汉口的铁路,由于他的计划得到醇亲王奕譞的支持,不久就调任湖广总督,主要任务之一就是为了修建铁路。户部为此拨款200万两。建造铁路离不开钢铁,而贵州的青溪铁厂,是当时正在建设中的唯一使用西法生产的铁厂。因此,张之洞自然十分关注青溪铁厂的命运。张之洞在致海军署的电报中说:“愚公移山,有志竟成,此无可游移者也。炼机造厂每分不过数十万,多置数处,必有一获。粤新购定,黔早运到,均有确价,并不为多。小炉拆机,山路可行,已确询外洋,并不为难。各省铁利大兴,无论修路与否,无论利国利民,涓滴皆非糜费,此不必惜费者也”。但李鸿章对贵州之事并不看好,他说:“筹划开矿,炼成钢条,器款甚巨,岂能各省同开?粤既购机炉,雇矿师,似宜就大冶开办。黔铁难成而运远,断不可指”。

客观地看,张之洞因要修筑铁路而寄厚望于青溪铁厂,是热情多于理智。李鸿章则要实际得多。正如李鸿章在光绪十五年(1889)十一月初八日致电督办铁路大臣盛宣怀的电文中所说:“潘志俊在英为黔购炼铁机炉,亲往各厂考较颇精。据称要岁出铁十万吨,钢轨七万吨,须用熔矿大炉六座,别色炼钢炉四座,他项机器称是,约价三百万金。黔无款,购炉甚小,只可试办”。

尽管“现当开创之始,黔省无一识者”,尽管没有朝廷及李鸿章等大员的支持,青溪铁厂仍旧在艰难环境中苦苦挣扎,一路磕磕碰碰,终于在光绪十六年(1890)六月初一日“全局告成”。潘霨在六月四日的奏章中写道:“开用机炉熔矿炼铁,一如西法,每一昼夜得铁四万余斤”;接下来他算了一笔账:“该厂开炉之后,收煤、采矿、售铁、运脚、薪工等项,每月约需银一万八十余两,此出数也。月可得铁一百二十万斤,合现时生熟精粗市价约值银二万二千一百余两,此入数也。其间销路有畅滞,市价有增减,周转有迟速,虽皆不可预料,而出入相衡,总可有盈无绌”。

潘氏兄弟可以骄傲的是:青溪铁厂的规模之大、设备之新,采用技术之先进,在当时的大清天下是绝无仅有的。厂房占地60亩,全厂约有固定工人近千名,加上采运铁矿和煤炭的临时工约五千人……

就在第一炉铁水炼成之后的第四天,即光绪十六年(1890)六月四日,潘霨发出了一份奏折,就困扰他的最大问题——资金,向朝廷算了一笔账,他说:“该厂经始于光绪十二年,截至本年六月开炉之日止,购机、建厂、运脚、工料并现积矿煤等项,共享银二十七万六千余两,其中股款不敷,陆续挪用公项银十九万二千两,此垫款应归之数也。开炉之后,由厂出运售铁汇银往返之期约四个月,此四月中,该厂经费约六七万两。此周转应筹之数也。”此时,四年的心血,铁厂已开始炼铁,每月可以盈利,资金又有了着落,接下来,他满腔的抑郁与愤懑,已禁不住溢于言表:

臣前因挪借公款,具折奏陈,旋准部咨,责命自行筹款,不准报销。事经开办在前,其势不能中止,臣于其时实深惴惴。兹幸仰蒙皇上洪福,开炉熔铁,规制粗成。若不迅将公项筹还,诚恐后有轇轕,转滋咎戾。且该厂周转之资亦无所出,尤未便过事拘守,致失机宜。现由该厂向法国泰来洋商息借规银三十万两,先将公款全数归清,其余作为该厂周转之资。此项洋款,即由该厂议定合同,按年分期由厂本息清还。至该厂提还洋款之外,每年能有余利若干,应俟试运三年之后,通盘核计,再行奏明。

伏念各省机器厂局率皆藉资公款,始能办理裕如。而该厂于开炉之始,即能筹归公款。又凡借洋款,率皆议由关税扣除,而黔省息借,竟能议定由厂归还,实为始愿所不及。此皆仰赖圣主恩信昭孚,臣愚得以区区之诚,备经拮据焦劳而幸能从容就绪者也。

潘霨始终不明白,贵州诚心诚意要想办成这一件“裕国利民”的好事,为何如此艰难?为何会得到如此不公平、不公正的待遇?因为自筹办之时起,他就不断地在奏折中不断申诉:“开办矿务,原为裕国利民起见。旋因巨款难筹,工本无出,不得已暂向号商借银十万两,作布置一切之用……”“在上海、淮扬等处广招商股,第所集股款,只可备陆续煤铁工费及转运等用,通盘核计,实属入不敷出。至采办锻铅,纷纷请领资本,以款项支绌,遂形束手。六月间奏请敕部宽筹例价,指拨的款,以资周转,迄今未奉议覆,焦急难名。用再仰恳圣恩,敕部迅速拨款接济要需,庶挪项可以划清,而矿务亦可期起色矣”……然而,浩荡的皇恩,潘霨和他的青溪铁厂始终未能盼到!

六、潘露病亡铁厂停产

而更为巨大的厄运,很快就要降临……

投产后的青溪铁厂,产品的情况与预期设想的大不相同。当时,将“硝磺煤铁四种”各配两桶,分寄南洋、北洋大臣衙门,送去“估验成色,查明价值”。经沪、津机器局化验后,结果并不乐观。为此,曾国荃特意书函告知潘霨,一方面表示支持,另一方面也坦诚相告:“生铁系属白口,质性甚硬,钢亦质粗性硬,均因不受车刨,难以适用。熟铁质地尚好,惟提炼未净,下炉归并,折耗渣滓,十仅得五”,“欲求内地畅销,非价贱于外洋不可”,“试验寄来煤觔,火弱焰轻,各处汽炉未能一律适用”。更重要的是,经多方勘探,几处煤矿“均在上游”(旧时贵州习惯将贵阳以东地区称“下游”,贵阳以西地区称“上游”)。虽“煤质尚好”,但“尚嫌费巨”。后来矿上派人在平越州瓮安县、镇阳江的上游蓝家关,觅得大堂煤,所锻焦炭,白亮质坚,但要先由矿区驮运至施秉,再船运至铁厂,运输道远费重,且煤矿储量有限,质厚约一丈,不久就枯竭。而在铁厂附近,并没有找到可靠的煤炭矿藏。

其实,这个问题,当时就已有所觉察。据后来续办青溪铁厂的黔矿商局道员陈明远在《谭黔》中的记载,“……铁矿受病之由,实因青厂距湾水产煤之地三百里,山路崎岖,运煤费昂,致有亏折。舍湾水之煤,又无可炼焦炭,即不能炼熟铁,此则病成绝症,几不能挽回。后探得湾水有苗河一道,直通湖南黔阳县地方。运售青溪之铁,本取道黔阳而达汉口,……即拟在青溪老厂用木炭先熔生铁,运至黔阳,再在该处设分厂,就湾水之煤熔炼熟铁,水道运便费轻,办理自能合算”。遗憾的是,这个主意,因为“黔中大府畏难,不允办”。这“大府”是谁,陈明远没说,应当就是潘霨及其贵州同僚。大约潘露手里再无资金到黔阳设立分厂,也心存侥幸,只能先干起来再说。岂料最后酿成炉毁人亡的惨痛悲剧,实为后悔莫及!

铁厂开工后,问题很快就暴露了:所用煤炭质量,不符合炼铁的要求。大部分采用的是无烟煤以及一小部分烟煤,烟煤通过最原始的方式被加工成焦炭,便是高炉的燃料来源。当时还经常使用木炭加入燃料混合物中。这些大杂烩,致使生产过程中“铁水和煤渣凝塞炉窍”,铁水不能畅出,铁石和炉渣直接接触高压喷射的冷却水,使得高炉内部火花四溅,直接引发爆炸。这样的爆炸一次又一次发生。当地的人们将这一系列的爆炸,看作是家乡龙神降下的惩罚,出于恐惧,他们四散逃开,等待着龙神的愤怒平息下来。之后很长时间,一直没有人敢靠近所谓“愤怒的龙神”。

厂正式开工后不到两月,最致命的一击终于来临!

光绪十六年(1890)七月十六日,“总理江南制造局兼办贵州机器矿务”的候选道潘露突然死亡,时年63岁。由于这位总办、核心人物的遽然离世,青溪铁厂的一切立即停摆。

七、潘霨返乡壮志未酬

一团扑朔迷离的历史迷雾,迅速弥漫开来——

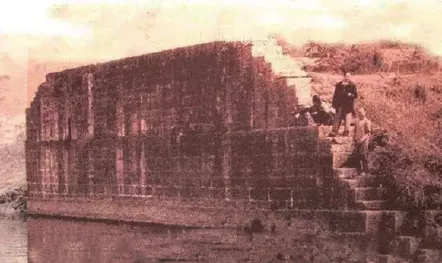

◎ 镇远青溪铁厂遗址,相传比汉阳铁厂还悠久

◎ 青溪铁厂码头遗址

◎ 在建的青溪铁厂,通往高炉的地方,有一条铁轨

八月初三,潘霨向朝廷报告的公开说法是:“忽据青溪局委员候补通判徐庆沅禀称:臣弟潘露心力交瘁,竟于七月十六日积劳病故,众商缺望,惨不忍言。佥称臣弟潘露,数年以来,历尽艰苦,方告功成,利赖无穷,弃之一旦,殊为可惜。无奈欲仍开大炉而无人督理,终失机宜,欲承领洋款,而无力担当,恐伤信义。再三思维,惟有退还洋款,暂行停工……”

潘露故后,如潘霨所说,黔省并无精通西学之员,无可委任,而矿务繁重,无力担承。但字里行间,语焉不详,似乎留下了一些令人疑惑之处。比如,虽说是“心力交瘁”、“积劳病故”,但未说明是何病症;若是“积劳”,就应有久治不愈的过程,但根据奏报字句推断,却是突然死亡;更可疑的是,何以潘露刚去世,便匆匆忙忙作出停工并退还洋款的决定……

张之洞听到消息后,于八月二十一日来电,向潘霨求证。潘霨立即于八月二十二日回电澄清:“胞弟露积劳身故,大炉无恙。黔无妥员接手。”但张之洞似乎并不认同潘霨的解释。郑观应在他的《盛世危言》里说:“青溪铁矿,潘镜如观察督办时,初用小炉试办,颇获利益;及用大炉,诸多窒碍”。这里的“小炉”是指土法;“大炉”是指洋法。什么窒碍?他没有细说,但显然是认为青溪铁厂是因为大炉“窒碍”而不得不停产的。

丁文江在他的《中国官办矿业史略》中说,看起来是认为潘露是“忧死”,与供产严重脱节、资本耗尽却未见成效的“艰阻”有关。

由于总办潘露的去世,青溪铁厂基本上处于停顿状态,贵州也再没有精通西学的可替代之人。万般无奈之下,潘霨对继续办铁厂已经完全丧失信心,只想尽快扔掉这个“烂摊子”。他一方面将“厂底所存机器、煤铁矿料、房屋等项、抵还公项”,对从上海招募来的工人,舍不得全部遣散,留下半数准备复工时使用,便又向道库拨借了二万两银,得以维持。此时,连同此前挪用的十九万二千两,矿厂所欠公款已经高达二十一万二千两银。另一方面,他推举了他认为“才具开展,练达有为”的曾彦铨(衡甫)前来主持矿务。

不久,光绪十七年(1891)春,76岁的潘霨因病奏请开缺,获准后,回归故里,光绪二十年(1894)在苏州病故。这位吴中名医,一生留下了许多医学著作。潘霨本为医者。任官所到之处,也恒以医济民。可惜,他那一份 “裕国阜民”的企图,疗治穷疾、提振贵州的愿望,终成泡影。时焉?命焉?

八、“天字一号”记录历史

曾彦铨于光绪十六年(1890)十一月到达青溪,开始接办矿务,全力整顿。一番努力,终于使停产多日的青溪铁矿恢复了生产。曾彦铨自信,矿厂的家底足够抵还公款。虽然大炉一时间未能回复,但此前七月间,采办机器在局最久的委员徐庆沅、祁祖彝等“督饬工匠”仿照的洋式添铸锤,“轧铁甚为便利”,他已经安排工匠锤炼了各式铁,分发到汉口、上海销售,得价充本,只要周转得好,还是可以支持的。

但是,曾彦铨过于乐观了。由于青溪铁厂困难太多,更由于得不到朝廷的谅解和支持,虽然勉力支撑了一段时间,却仍然是气息奄奄。不久,就因为“接办青溪厂矿务承领公款银四万两,除缴还一万五千两外,尚欠二万五千两;连前借公款应还历年本息银两,迭催未缴。实属玩延”。于是,这位贵州候补知府曾彦铨,被“着即行革职,勒限严追以重库款”。到光绪十九年(1893),青溪铁厂完全停产。曾彦铨于光绪22年(1896) “亦以劳死沪上。谋始之难如此”,享年58岁。

如此又过去了五年,一位精于洋务的官员浙江海盐人陈明远(1851—1907)在上海经清末外交家陈季同(1851—1907)撮合来到了贵州,甘愿“续办青溪铁矿”。

有人曾询问陈明远:“青溪矿局借洋款、用洋人续办,究于黔中利害何如?”他的回答是:

“我中国士民从未闻有讲求矿学,且绌于财力;彼精其术,又富于资,我得借其力,而使为我用,以兴我国之大利,岂非天下事之至便宜者哉。”他还进一步说明:“若敝局奏明借洋款合同,订明借款十年为期,昭昭于中外,此十年中,我可在黔地设矿务学堂,以造就人才,将尽得泰西开矿之法,办有成效,华股必多,届期归还洋款,辞退洋师,彼即不能干预我事。日后矿利尽属华人。但望黔中大吏于十年之内,力图自强,洋款可借即可还,洋人可用即可退,矿为我贵州自有之矿,利莫大焉,何害之有?……执事当知矿之利害,视乎其人。苟有其人,借洋款、用洋人,实益助其利;苟不得其人,即不借洋款.不用洋人,亦不能免害也。”

◎ 天字一号

这一番话语,在今天自然是不足为奇的!但在一百多年前山门紧锁的贵州,定是振聋发聩之言,说话之人则定是先知先觉之人!

又数年后,陈季同来到贵州镇远青溪,留下《到青溪铁局》诗一首:

炉锤陶冶费经营,一篑功亏九仞倾。泉府莫流源屡涸,山灵应笑宝空呈。

浑如铸错频搜铁,为欲酬恩已竭精。毕竟苦心天不负,请看大器晚终成。

如今,只有一块浇铸有“天字一号”四个大字的铁锭,静静地躺在镇远县的博物馆里。而在镇远城东青溪镇㵲阳河南岸,那一堵由巨大青石砌筑起来码头,那些曾经散落于附近村头铭有英文产地的耐火砖们,是否还在?可还有人记得?……

(本文部分图片为资料)