贵州抗战史迹撷英

2018-10-10吴正光

图 文/吴正光

◎图1.天门河水电厂大门

抗日战争期间,贵州地处大后方,同样为抗战胜利做出了贡献。为支援抗战,不仅接纳了纷纷内迁的工厂和学校,还群情振奋,大兴土木,修建道路、桥梁、机场。随着内迁人口的不断增加和支援抗战的迫切需要,各项事业在国难中蓬勃兴起。

与此同时,关押共产党员、抗日志士和爱国将领的集中营、幽禁处之类军统囹圄也鱼虾俱下,在贵州播撒腥风血雨。不屈不挠的贵州各族人民和流亡贵州的抗日爱国志士以及远涉重洋的国际援华友人同仇敌忾,浴血奋战,谱写了可歌可泣的撼人篇章,留下数以百计的抗战史迹,大多已被公布为不同级别的文物保护单位。

工 厂

贵州溶洞遍布,为建立防止日军轰炸的工厂提供了有利条件。1942年,在独山县麻尾镇普上村拉柯山一口天然溶洞内建立拉柯工厂,制造“中正”式步枪。为解决四十一兵工厂用电问题,在桐梓一口溶洞中修建天门河水电厂,一直使用至今(图1),已被列为省级文物保护单位。

抗战初期,全国掀起“航空救国”热潮,国民政府利用“航空彩票”和蒋介石的“献寿基金”筹办航空发动机制造厂。几经周折在贵州省大定(今大方)县建厂。1939年筹建,1942年底投入生产。主要厂房建在乌鸦洞内。至1946年,生产出我国第一批自制航空发动机32台,经耐久试验和美国莱特工厂鉴定合格,并安装一台在美制C-46大型运输机上,性能良好。

学 校

抗战全面爆发后,内地一些院校向贵州迁移,流亡办学。

1938年,中央陆军大学由湖南长沙迁到贵州遵义。同年,中华民国陆军通信兵学校迁到贵州麻江,以武庙为校舍,驻总队部。

地处河北唐山和北平的国立交通大学唐山工程学院、北平铁道管理学院,经过长途跋涉于1938年冬迁驻贵州平越(今福泉)城内。

从1939年至1944年,在著名桥梁专家茅以升的支持下,创办交大中山中学平越高中班、平越民众教育馆、东亚体专学校,为贵州培养人才。

在平越就读的1300多名交大学生中,新中国建立后成为祖国两弹一星、船舶工业、化工冶金、铁路公路建设和管理的重要力量:姚桐斌、陈能宽成为“两弹一星”元勋;肖纪美、徐采栋、黄棠等15人成为两院院士和长江学者;百余名交大校友成为全国30余所大学、科研机构的教授、学者。

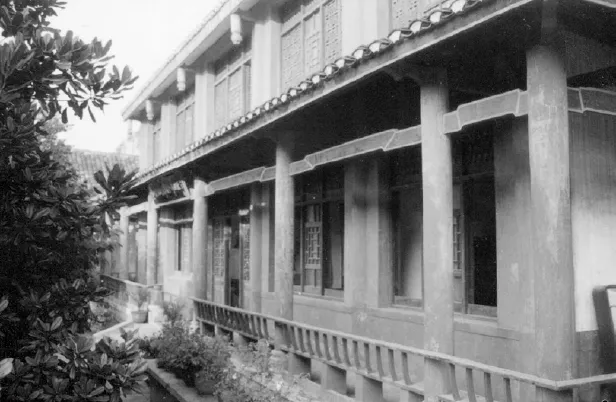

1941年,浙江大学师生在校长竺可桢带领下,辗转迁到黔北的遵义、湄潭流亡办学。浙大师生胸怀报国之志,力克千难万险,潜心研究,孜孜以求,取得许多科研成果,培育一代“求是”学人,使浙江大学成为著名学府,被人誉为“东方剑桥”。

◎图2.湄潭浙大旧址

据有关材料显示,在1989年中央领导同志接见21位有突出贡献的专家中,有李竞雄、梁守槃、潘家铮曾在流亡办学中的浙大学习过;在1999年中共中央、国务院、中央军委授予两弹一星功勋奖章的功臣中,有王淦昌、程开甲曾在流亡办学中的浙大工作过。

浙大西迁贵州,也为穷乡僻壤的黔北大地播下了现代科学文化的种子,对日后经济文化的发展产生了深远影响。浙大在湄潭共进行了72个专题项目科学研究,其中结合湄潭实际进行研究的有《湄潭的气候》《湄潭茶树土壤的化学研究》《湄潭的五倍子》《湄潭动物志》《湄潭红糖发酵试验》《草药在湄潭包谷酒制造中的意义》以及对水稻、白木耳、油菜、刺梨等研究项目等33个。

“湄潭浙江大学旧址”(图2),是全国重点文物保护单位,其内办有相关文物展览。

◎图3.二十四道拐抗战公路

路 桥

人称“地无三里平”的贵州,架桥铺路殊非易事。然而,根据抗战的需要又不得不改善交通设施。

1936年,南京至昆明横穿贵州的“京滇公路”建成。

之后不久,中美合作改造晴隆境内的“二十四道拐”路段(图3),使“史迪威公路”得以延伸,成为支援中国抗战的国际运输要道。

为抗战需要,修建了重安江公路桥、北盘江公路桥,独山、遵义、黄平、思南等飞机场。

黄平机场驻美空军1000多人,有轰炸机、战斗机、运输机等百余架,“飞虎队”即在其中。

由于“二十四道拐”抗战公路成为抗战时期中美两国人民友谊的象征,闪烁着国际反法西斯斗争的光芒,为中国抗日战争的最终胜利做出了贡献,具有重要历史价值和重大纪念意义,于2006年5月25日被国务院公布为全国重点文物保护单位。

茅以升设计的“重安江钢架桥”(图4),以及近在咫尺的“重安江铁索桥”,已被列为省级文物保护单位。

囹 圄

囹圄,亦即班房、监狱,是抗日斗争的特殊战场。

◎图5.和平村旧址

◎图4.重安江钢架桥

这类史迹主要有息烽集中营旧址,修文阳明洞张学良幽禁处,贵阳麒麟洞张学良杨虎城幽禁处,开阳刘育张学良幽禁处,桐梓“小西湖”张学良幽禁处,息烽“玄天洞”杨虎城幽禁处,镇远第二日本俘虏收容所。

息烽集中营和张学良、杨虎城幽禁处是军统特务关押、迫害抗日爱国志士的牢笼,也是抗日爱国志士与军统特务开展斗争的舞台。

日本俘虏收容所,本是关押日本俘虏的,但部分日俘经过教育,成立在华日本人民反战同盟“和平村”工作队,开展反战斗争,成了中国人民的朋友,为中国人民抗日斗争的胜利做出了别样的贡献。

郭沫若曾为和平村题诗:“英雄肝胆佛心肠,铁血余生几战场,英雄精神昭日月,和平事业奠金刚。风声飒飒流松籁,鸟语嘤嘤庆草堂,同是东方好儿女,乾坤扭转共担当。”

息烽集中营旧址、和平村旧址(图5),都是全国重点文物保护单位,分别办有息烽集中营革命历史纪念馆、和平村旧址陈列馆。

战 场

1944年11月25日,日寇先头部队第3师团第34联队2000多人进犯黔桂边关“黎明关”,当地民众与驻防关口的国民革命军官兵一道奋勇反击,打响贵州本土抗日第一枪。28日,日寇进犯三都石板寨,村民撤至山上,与日寇周旋,击毙日军8人,解除8名伪军武装,打死日军骡马4匹,缴获战马2匹及部分弹药物资。

石板寨抗战旧址(图6),已被列为省级文物保护单位。

1944年底,日寇进犯独山,为阻止侵华日军沿着黔桂公路北上,中国守军炸毁深河桥,日寇魔爪在此被斩断。

1994年,为纪念“黔南事变”50周年,在桥头竖立“黔南人民抗日纪念碑”。其后又建“深河桥抗战纪念馆”。

◎图6.石板寨抗战旧址

◎图8.高田宜墓

故 居

抗日战争全面爆发于1937年,标志是“七·七事件”。实际上,在此前,抗日斗争已在进行。不仅有抗日宣传活动,还有抗日武装组织。

1936年春,中国工农红军第二、第六军团长征经过黔西北时,在毕节成立了“贵州抗日救国军”,司令部就设在司令员周素园先生家。抗战期间(含全面抗战前夕)的许多著名人物,包括贵州本地人和外地暂住者,在贵州高原留下的故居、旧居,主要有贵州抗日救国军司令员周素园故居、八路军副参谋长王若飞故居、苏步青旧居、周恩来之父旧居、邓颖超之母旧居、李克农家属旧居以及接受日本投降的何应钦故居等。

他们的故居、旧居,从不同侧面、不同角度,见证抗日战争的历史。王若飞故居是全国重点文物保护单位。贵州抗日救国军司令员周素园故居(图7),已被作为全国重点文物保护单位“川滇黔省革命委员会旧址”的组成部分加以保护。周素园,贵州辛亥革命元老,曾任“大汉贵州军政府”行政总理。红二、六军团撤离毕节北上抗日时,他以年近六旬之躯随军北上,到达陕北,被任命为八路军高级参议。

◎图7.贵州抗日救国军司令员周素园故居

墓 葬

抗日战争中,为反对日本侵略中国捐躯者,既有中国同胞,又有国际友人。有的烈士在其家乡建有坟墓,也只不过是衣冠冢而已,陈蕴瑜烈士就是其中的一位,正如蒋介石为陈蕴瑜所题的挽联所云:“裹革痛无尸,一夕苇楼埋碧血;报功原有典,千秋青石表丹心。”

长眠贵州高原、修建有坟墓的,有的是海外英烈,比如英国女医生高田宜、苏联红军金角洛夫便是。高田宜,国际援华团医疗队成员,得知日军使用细菌弹,即以自身作试验,不幸中毒牺牲。金角罗夫偕战友来华参加抗日。1939年12月24日,在贵州省独山县上空与日机激战,敌机败逃。苏军飞机返航时,燃油耗尽,选择沙洲迫降,金角罗夫让其战友先行降落,自己不幸遇难。高田宜墓(图8)、金角洛夫墓,都已被列为省级文物保护单位。