Micro-CT 评价动物模型前交叉韧带重建术后骨道面积

2018-09-28刘少华万方孙亚英艾承冲盛旦丹陈世益陈疾忤

刘少华 万方 孙亚英 艾承冲 盛旦丹 陈世益 陈疾忤

复旦大学附属华山医院运动医学科(上海200040)

前交叉韧带的损伤与治疗近年来已持续成为运动医学的研究热点,其中,前交叉韧带重建术后骨隧道的愈合情况是关乎疗效的重点之一。目前,临床研究已表明骨隧道面积在术后可随时间而发生扩大,且不同位置的骨隧道面积改变情况不同,其可能受到固定方式、骨隧道位置、术后时间等多种因素的影响[1,2]。 例如,研究表明股骨端骨道扩大最常发生于近关节面处,而胫骨端则易发生于远离固定处[3,4]。但受临床试验的局限性,目前仍无法对骨道扩大的发生情况与相关影响因素进行充分研究。而基于动物模型进行的非人体实验则可为进一步深入研究提供可能。Micro-CT因其分辨率高、使用便捷,已被证明可用于在动物模型中评价前交叉韧带重建术后骨隧道情况。然而,目前在动物模型上尚无研究证明前交叉韧带重建术后骨道面积在不同位置以及术后不同时间是否会发生改变,其变化规律是否与临床上常见的骨道扩大现象变化规律一致。因此,本研究通过基于前交叉韧带重建术家兔模型,使用Micro-CT扫描并测量前交叉韧带重建术后骨隧道面积,并在术后不同时间点对股骨和胫骨隧道分别进行测量与比较,从而研究不同位置以及重建术后不同时间的骨隧道面积是否存在差异,以期为后续借助动物模型进一步充分研究骨道扩大现象提供依据。

1 材料与方法

1.1 实验对象与分组

选取15只年龄相同,体重2.9~3.1 kg的健康雄性新西兰大白兔(普通级、封闭群,上海交通大学农学院动物实验中心提供),并将其随机分为3组,每组各5只。3组实验对象均接受同侧(右膝)前交叉韧带重建手术,并分别于术后3周、6周、12周时处死取材。

1.2 手术方法

采用陆眠宁+丙泊酚复合麻醉,待疼痛刺激无反应后,备皮、消毒、铺巾;行髌旁内侧切口,长2~3 cm,取同侧自体半腱肌腱穿牵引线备用;切开关节囊,使髌骨向外侧脱位,暴露前交叉韧带;切断前交叉韧带并清理残端;于原韧带止点处以2 mm克氏针分别钻取胫骨及股骨隧道(由内向外);穿过半腱肌腱移植物后,将隧道外残余移植物缝合至周围骨膜及软组织上(类似悬吊固定),先行固定股骨端,并在屈膝30°(反Lachman位)下拉紧移植物,固定胫骨端;固定后屈伸膝关节,确认移植物无明显位移,冲洗关节腔,逐层缝合后再次消毒。术后常规注射青霉素3天,统一喂食,分笼饲养。

1.3 Micro-CT扫描与测量

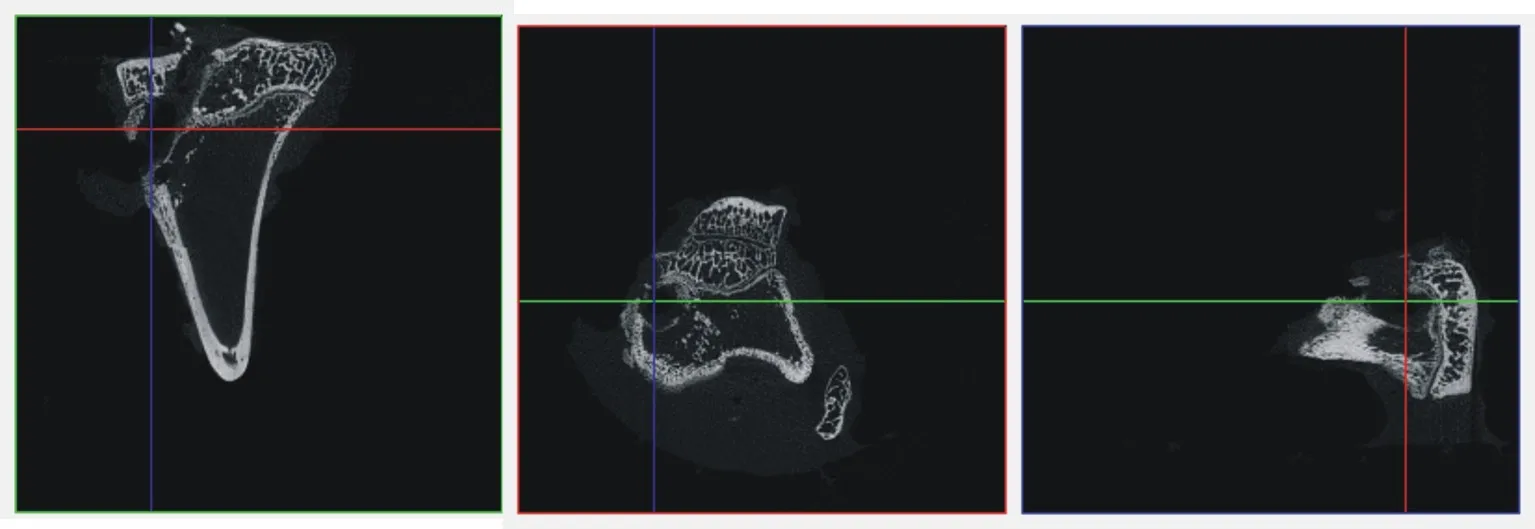

动物处死后取术侧膝关节,随后使用Micro-CT(Sky Scan 1076,USA)进行扫描,分辨率设定为35 μm,X光电压65 kV,电流378 μA。图像获取后使用Data Viewer与Image J(NIH,USA)软件进行图像重建分析以及骨隧道面积测量。分别对股骨和胫骨隧道进行测量,股骨取矢状面,胫骨取水平面;测量时通过三个方向切面定位至隧道中心,并将每个隧道分为三个位置分别进行测量:即入口处(近关节面处)、中间处、出口处。入口处取第一次可见环状隧道的截面,出口处取最后可见环状隧道的截面,中间处取隧道最中间的截面进行测量;每个位置的测量均重复3次后取平均值。见图1。

1.4 数据统计与分析

使用统计软件SPSS19.0,采用两因素方差分析,并对时间、截面部位,以及二者间相互作用进行分析,进一步进行多重比较。I类错误位置α设为0.05。

图1 通过三个方向切面进行定位,出口处取最后可见环状隧道的截面进行面积测量(胫骨)

2 结果

所有实验对象术后均活动良好,无感染及其他并发症。

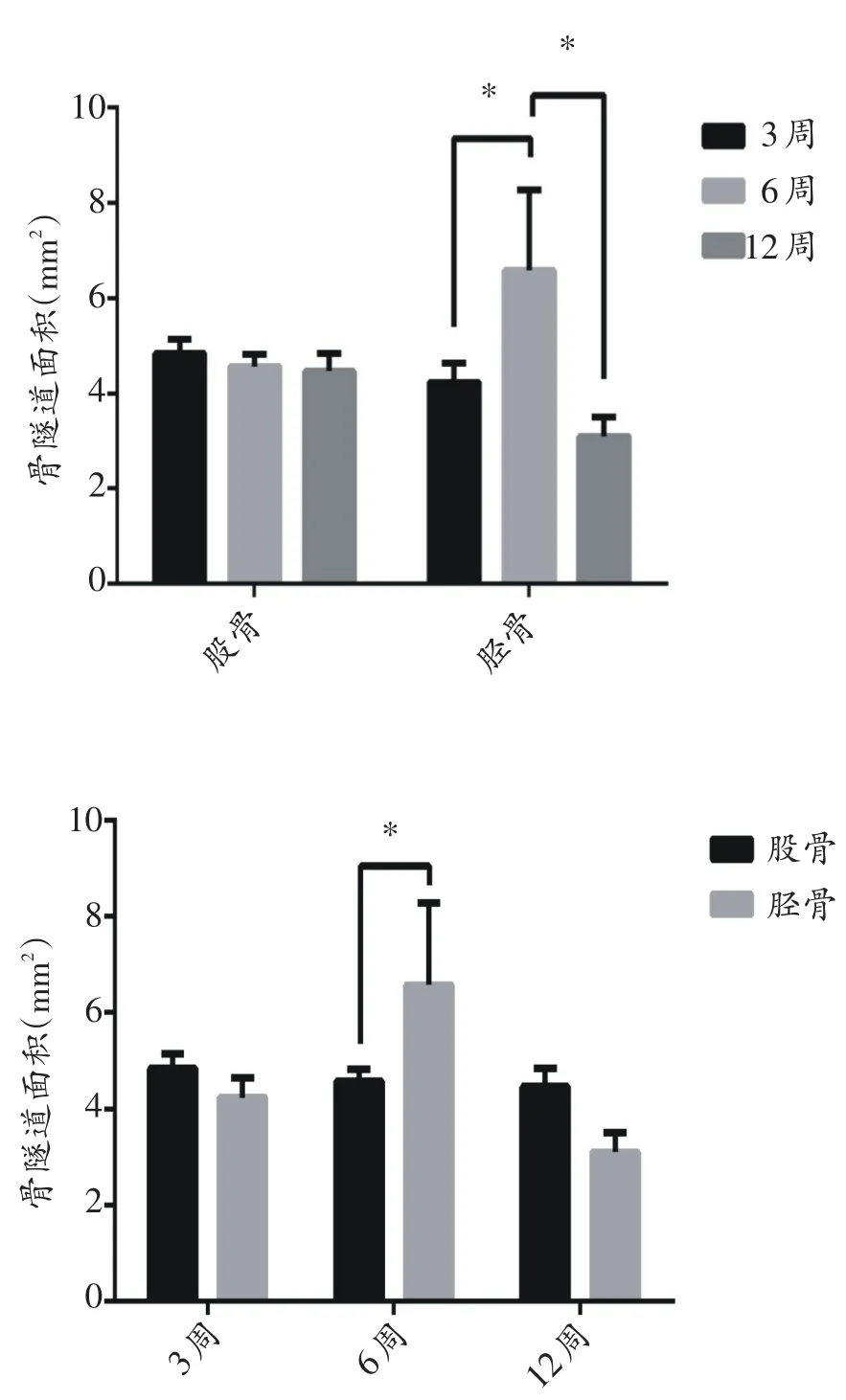

股骨隧道平均面积随时间变化不明显(3周:4.838 mm2;6周:4.570 mm2;12周:4.464 mm2,P=0.99)。胫骨隧道平均面积在6周时(6.577 mm2)较3周时(4.240 mm2)明显增加(P=0.009),12周时(3.103 mm2)又较6周时明显下降(P=0.0005)。股骨隧道平均面积与胫骨隧道相比,术后3周与12周时均无明显差异,术后6周时差异显著,具有统计学意义(P=0.04)。见图2。

图2 术后股骨、胫骨隧道平均面积随时间变化情况

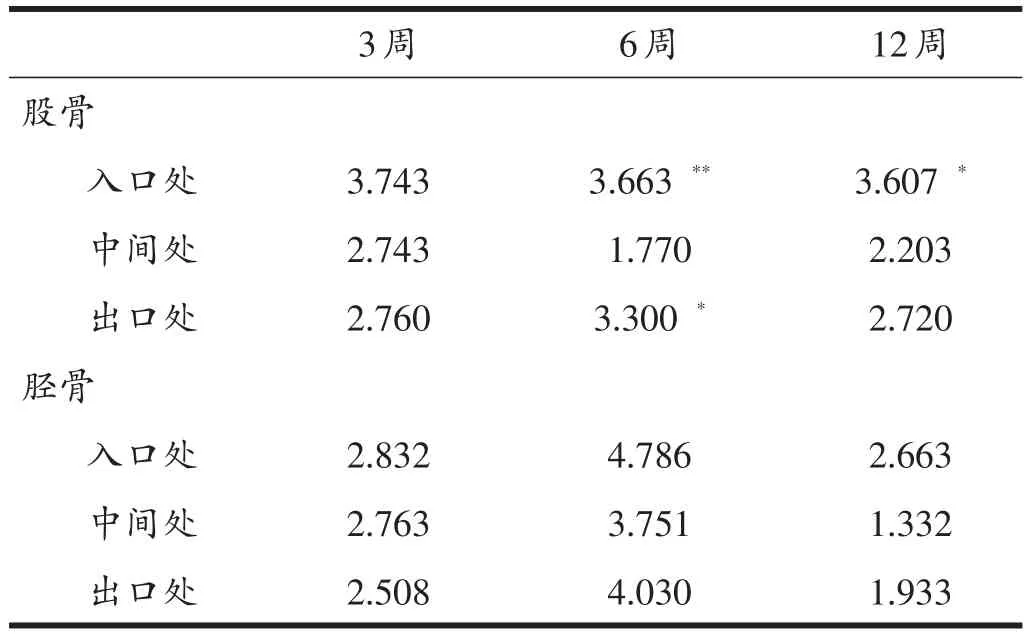

表1 股骨、胫骨隧道各部位面积(mm2)

图3 股骨与胫骨隧道各部位面积及其随时间变化情况

股骨、胫骨隧道各位置面积比较见表1、图3。结果显示:股骨隧道面积自术后3周至12周,入口处相比其他部位均更大,中间处最小,且在术后6周时,入口处和出口处面积相比中间处面积均更大,差异具有统计学意义(P=0.0011,P=0.0106),术后12周时,仅入口处与中间处的骨道面积差异具有统计学意义(P=0.0227)。胫骨隧道不同位置的面积差异相比股骨隧道差异较小,但同样为入口处面积最大,中间处最小,但差异无统计学意义。胫骨隧道各部位骨道面积均随时间推移显示出明显而相同的变化趋势,6周时骨道面积最大,12周时下降;而股骨隧道各部位骨道面积变化趋势不同,只在出口处具有该种趋势。

3 讨论

腱-骨愈合是评估前交叉韧带重建术后转归的重要指标,而骨道扩大则是前交叉韧带重建术后的常见现象,有研究表明骨道的扩大可影响腱-骨愈合,从而导致移植物松弛,关节稳定性降低[5]。相关临床研究表明,股骨隧道与胫骨隧道相比,以及同一隧道的不同位置之间,骨道面积均可产生明显差异[6]。临床上常用X线与CT来对骨隧道进行评估,相关研究表明,CT对前交叉韧带重建术后骨道测量的可靠性和准确性明显优于X线和MRI[7]。而在动物实验中,使用Micro-CT则能获得更加清晰的图像从而进行更深入的研究,因而得到了广泛的使用[8]。本研究通过设置不同时间点进行分组,Micro-CT扫描后对股骨和胫骨隧道分别进行测量。同时将同一骨隧道分为三个位置分别进行测量:入口处(近关节面处)、中间处、出口处,从而得到了股骨和胫骨隧道在术后不同时间、不同位置的骨道面积情况。

本研究发现股骨与胫骨隧道在术后各个时间点上,均为入口处骨道面积最大,这一结果与现有临床研究结果相一致。Rodeo等人研究发现股骨端靠近关节面处的腱-骨界面宽度明显大于远离关节面处,提示近关节面处隧道愈合情况可能更差,同时作者通过分析移植物-隧道相对运动,发现靠近关节面处移植物-隧道相对运动更剧烈,因此可能使得骨道愈合不良[6]。此前研究亦表明股骨端骨道扩大最易发生于近关节面处,而胫骨端好发生于远离固定处[3,4]。本研究采用隧道外缝合结扎固定,类似于悬吊固定技术,因此近关节面处亦为远离固定点处,故与现有结论相符合。

此外,我们还发现,就整体情况而言,股骨隧道平均面积随时间推移变化不大,而胫骨隧道平均面积则在术后6周时发生了明显的扩大,而在12周时又出现下降,呈现出愈合趋势,既往研究也表明股骨隧道与胫骨隧道在术后骨道扩大的发生情况上是存在差异的[9,10],但具体是何种因素导致股骨与胫骨的变化差异,以及为何6周时胫骨骨道扩大最为明显,仍有待进一步研究。目前认为,“雨刷效应”、“蹦极效应”等引起的机械微动,滑液浸润导致的生物学效应,以及手术方式、移植物种类、固定类型等多种因素均可对骨道愈合产生影响,在不同程度上导致骨道扩大的发生[3,11,12]。但在临床研究中多个因素往往同时作用,难以对各个因素的作用做出准确评估,因此骨道扩大的具体机制仍有待深入研究。而通过利用动物模型,则能够相对便捷地控制影响因素,从而为进一步明确各个因素对骨道扩大的影响作用提供了可能。

综上,本研究通过Micro-CT扫描及图像重建,采用多位置测量的方法,并结合多个时间点上的观察,在动物模型上发现了股骨与胫骨隧道面积可随时间推移而发生改变,且变化规律具有明显差异,同时不同位置的骨道之间亦具有面积差异,较为全面地反映了前交叉韧带重建术后骨隧道面积的变化情况,为进一步在动物模型上深入研究骨道扩大提供了参考。