中国科学社的科技史研究

2018-09-22张剑

张 剑

(上海社会科学院历史研究所,上海 200235)

中国科学社作为近代中国延续时间最长、影响最为深远的综合性科学社团,会聚了当时学术界数千名精英,促成并参与了中国近代科学技术的发生发展。以往有关中国科学社的研究,大多仅*意到中国科学社社员们创造的历史,殊少发现创造历史的同时,他们也研究历史,尤其在科技史研究方面留下了不菲的遗产,为后来的研究奠定了相当基础,在一定意义上可以说开创了中国科技史这门学科。有学者通过统计发表文章数量、办刊宗旨等,专门研究了《科学》杂志的科学史价值,以为《科学》发表的科技史文章不仅*重史料的考证与保存,也探讨科技史的重大理论问题,内容完全可组合成一本综合性科技史著作。[1]事实上,中国科学社的科技史研究并不局限于此,除报刊杂志文章外,还编辑出版了不少专门书籍;专门研究外,还有不少的通俗宣传;文字外还有大量的口头演讲与实物展览,活动多种多样,形式丰富多彩。然而,中国科学社的科技史研究,至今未能得到起码的整理,也没有受到后来者的重视。这里仅选取几个具有代表性的关节点予以介绍与分析,抛砖引玉,以引起学界关*。

1 《科学名人传》

除《科学》刊载相关科技史文章外,中国科学社也曾努力于科技史撰著与出版。1923年3月的一次理事会上,议决编辑出版“科学丛书”,共分四类,其中一类为“科学史及科学方法”,并推定任鸿隽、翁文灏、秦汾、胡刚复、秉志、茅以升、饶毓泰、竺可桢和过探先组成委员会。[2]这些委员中,竺可桢、茅以升是众所周知的中国科技史研究先驱。1926年6月4日,理事会议决编纂《中国科学史》,分天文、地学、数学、理化、博物、医药、工程、发明等八章,“每章均请专人主持,俟编竣后译成英文,使外人得以洞悉我国古代之科学”。[3]已有将中国古代科学技术的发展史进行整理总结,并向世界传播、宣扬的愿望与雄心。上述决议因各种各样的原因,并没有什么结果。此一时期,中国科学社在科学史方面的主要工作,是1924年6月将《科学》上相关科学家传记文章集结为《科学名人传》出版,以期引起社会的科学研究兴趣。

时任《科学》主编王琎在《科学名人传》序言中说:

言科学者,不难于枚举各科学中所罗列之事实,而难于解悟其原理之真诠;不贵乎但知有何种发明,而贵乎并知何以有此发明。盖明原理则事实之分类著而有所归依,源委穷则进步之因果彰而知所效法矣。故研究科学者必须知各科学之历史,藉以观察昔日科学家之思想与方法……欧美各国,关于科学史之书,种类繁多,或为通史,总述各科学进步之大概;或为分史,分述一科学进步之状况;或为传记,以叙述大科学家生平之事略。其书之效用,各有不同。惟私人之意,以为传记一类,其有益于学者特多。凡成伟业者必有伟才,或有伟量,古代著名政治家与军事家为人所崇拜者以此,科学家何独不然。彼成空前之发明者,苟非其人智慧超人,则必有坚忍不拔之气,以助其成。吾人读其事略,不但于其学术思想,得悉其发展之经过,即对于其立身求学之道,亦颇多可采之处……吾国近日研究科学者渐多,惟科学名人传记之书,尚不多观。本社同人,久思从事编译,惟皆因事不果。然其散见于《科学》杂志者,已有二十余篇……将《科学》杂志自一卷至八卷中所有之名人传记,依年代之先后,汇为一册,以便读者之翻阅,藉以引起国内讨论与研究之兴趣云尔。[4]

王琎的述说,可谓切中了科学史的社会功用。1924年版《科学名人传》收有伽利略、牛顿等30个科学家传记,书前并附拉瓦锡、道尔顿、法拉第、达尔文、巴斯德、开尔文、拉姆赛、居里夫人等人照片。1931年8月,该书增订再版,增加了后来登载的林奈、高斯、赫胥黎等人传记,共35人。1933年5月又有三版,可见该书的受欢迎程度。自1934年7月开始,《科学》刊登该书广告说:

溯自十八世纪以来,科学家哲人辈出,科学因之昌明日盛,洎乎今日,国家之盛衰隆替,胥于科学之进退转移。科学之重要,于兹可见。现今建政方始,百废待兴,科学人材需用孔亟,青中学子急宜致力于原途。然方圆之制,规矩是赖,欲求成功,当以先哲为圭臬。本社有鉴于此,编有《科学名人传》一书,历叙科学名人三十余家立身之要则,成功之法规,实为青年之良好模范。比经再版,益事增搜,远非初版可及。凡有志于科学者,不可不人手一编。全书凡三十万言,附科学名人造像二十余帧。[5]

从1933年5月三版所收传记作者、传主等情况(表1)看,中国科学社社员们即使在科学家传记撰写上,也有专业上的分工要求,除杨铨、柳大纲外,其他基本上是由相关专家撰写。如秉志、陈桢、胡先骕撰生物学家,经利彬写生理学家,王琎、张准翻译或写化学家。专习化学的任鸿隽撰写了一系列“近世化学家列传”,以拉瓦锡起首(因他以为拉瓦锡为近世化学“立不拔之基”),其后相继有普里斯特利、卡文迪许、道尔顿、戴维等。

《科学名人传》的作者有任鸿隽、杨铨、秉志、赵元任、唐钺、王琎、胡先骕、陈桢、茅以升、经利彬、李国鼎、刘咸、柳大纲等13人,既有任鸿隽、杨铨、秉志、赵元任、唐钺、王琎、胡先骕等中国科学社创始人与早期领导人,也有李国鼎、刘咸、柳大纲这些年轻的后起新秀(柳大纲撰稿时担任《科学》编辑部编辑)。任鸿隽撰著有10篇之多,杨铨也撰写了6篇,他们两人所撰已占总数一半,可见他们在此方面的用功与用力。从登载时间看,前八卷第1、2、5和8卷登载最多,3、4、6、7卷刊载相对较少,虽不知原因何在,但可能在一定程度上表征了中国科学社对科学家传记在科学传播与科学研究宣扬作用上的认知变化。

表1 《科学名人传》1933年5月三版所收传记情况一览表

续表1

此外,唐钺撰《策伯林传》(第2卷第5期)、李俨撰《日本算学史家远藤利贞小传》(第3卷第11期)等人物传记没有收入《科学名人传》中,而任鸿隽《居利夫人》似乎并非来自《科学》。

杨铨在法拉第传中说法拉第“为学终身,无赫赫之位,无中人之产,而守志安业乐逾王侯。孰谓科学中无乐土,是在学者自求之耳”[6]。詹天佑去世后,杨铨所撰的《詹天佑传》(未收入《科学名人传》)亦云:

综氏一生,未尝离工程事业……无赫赫之位,炙手之势,及其逝世也,举国识与不识咸兴人亡国瘁之悲。呜呼!其感人抑何深耶!夫以氏之学识经验,使充其能,所成就者又岂仅京张数百里之路哉。乃频年干戈,政争不已,卒至赍志以歿,不能如史第芬森、瓦特辈目睹所业跻国富强,此岂个人不幸哉,吾为中国惜也。[7]

杨铨这些对中外科学家如司马迁“太史公曰”般言说,在在表明他对科学研究的宣扬和科学家个人的崇敬,希望以此引起国人对科学研究的兴趣。

正如宋子良所指出那样,《科学》登载的科技史文章并非仅限于科学家传记,还有其他多学科科技史研究,且有“中国科学史料”、“有机化学百年进步”等专刊,专门记载科技史研究成果。

2 “二十年来之科学”

1935年适逢中国科学社成立20周年。理事会1934年2月就开始讨论纪念事宜,1935年4月最终决议六条,其中第三条为“《科学》出特大号,多载关于中国科学社历史及二十年来科学进步文章”。[*]其他决议有在南京开纪念会、重订《中国科学社概况》、商请《申报》发刊纪念专号半张、发刊《科学的民族复兴》、各地社友会举行庆祝会等(《理事会第124次会议记录》(1935年4月21日),《社友》第48期,第4页)。1935年5月出版的《科学》第19卷第5期,发出征稿“启事”:

本年十月,欣逢本社二十周年,本刊为预筹纪念起见,定于是月出特大号,用以记述二十年来世界科学之一般进步,及各门科学在吾国发展之状况。每题专言一科,或一门,义取其专,但贵能以晓畅文字,述高深学理,篇幅以能简短为上,所望国内外科学专家、本社社友,藉此机会,惠赐鸿篇,通述二十年来所研专科之进步及其发展,藉以启发来学,兼资纪念,是所盼幸![8]

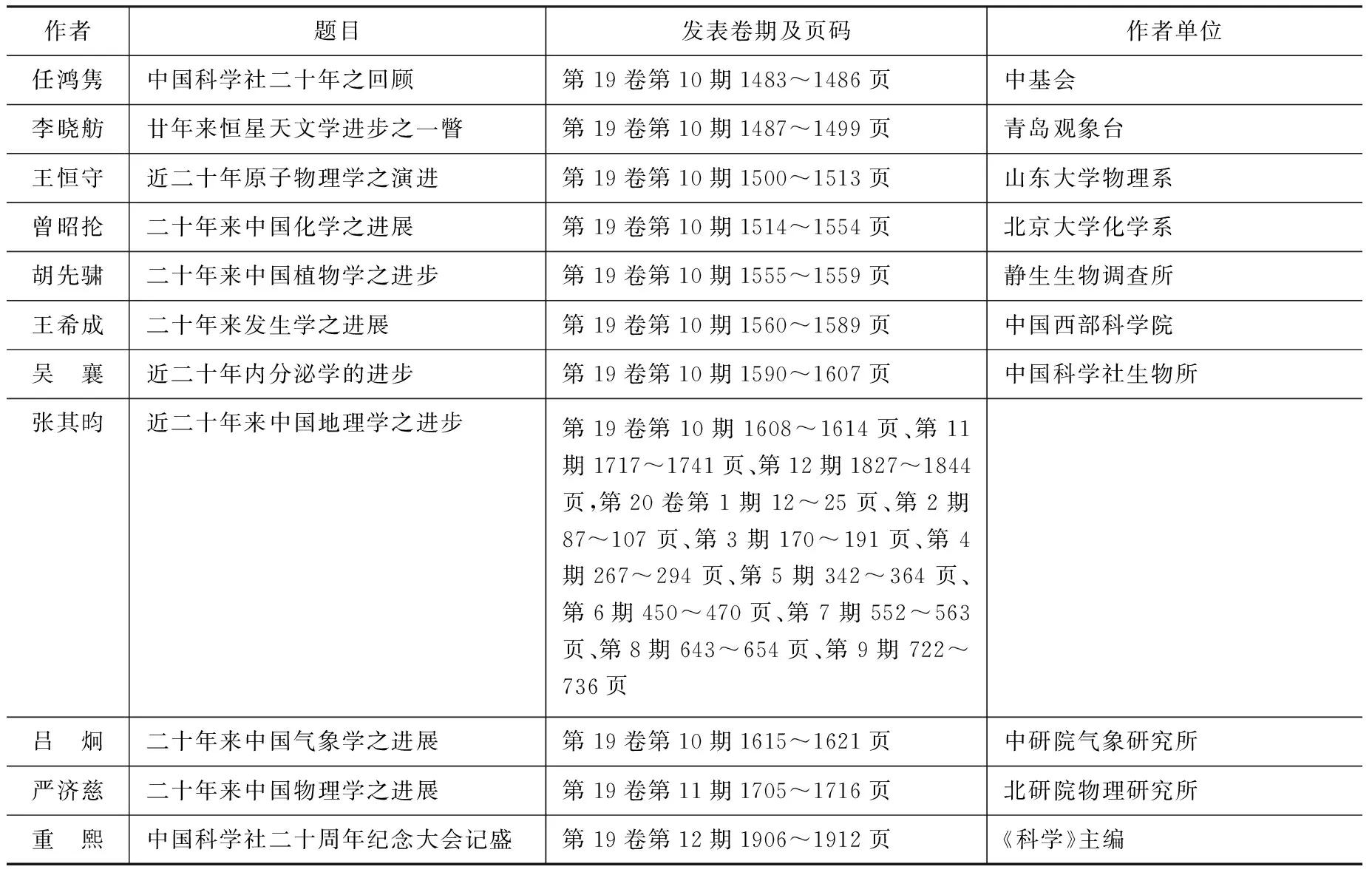

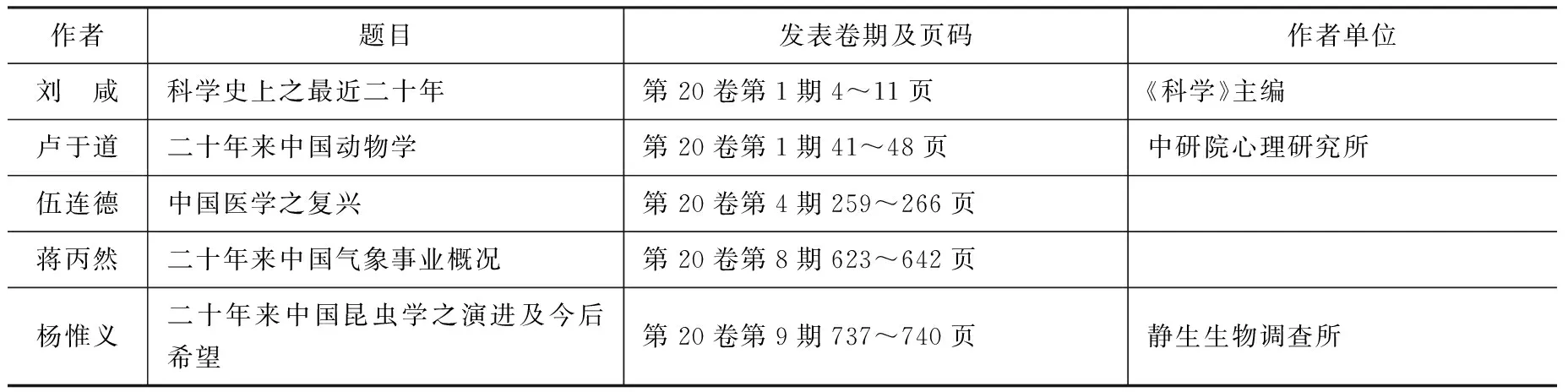

《科学》征文“二十年来之科学”,不限于国内科学发展,也希望对世界科学的发展予以总结。征稿启事引起学界的极大关*与强烈反响,仅仅5个月,10月出版的《科学》纪念特大号就登载了不少相关篇章(表2)。除任鸿隽关于中国科学社发展史文章外,“纪念号”登载了天文学家李晓舫、物理学家王恒守、化学家曾昭抡、植物学家胡先骕、动物学家王希成、生理学家吴襄、地理学家张其昀、气象学家吕炯等撰写的相关各学科近20年来进步的论说,可见当时中国科学社与《科学》在学界的影响力(许多稿件由主编刘咸亲自约稿)。当期编辑部启事说:

本期为本社二十周年纪念特大号,承各方社友不弃,纷纷以各门科学二十年来之进展状况纪念文字见投,或通论世界各该门科学之发展,或专述在吾国之状况,鸿篇巨制,琳琅满目,编辑之余,无任感幸。其有因时间促迫,本期不及付印者,统由以后各期陆续刊登,一俟纪念文字齐全,拟汇印专集,以资永久,藉便读者。[9]

此后,《科学》还相继登载了物理学家严济慈、生理学家卢于道、医学家伍连德、气象学家蒋丙然等的相关文章。其中张其昀文实在太长,从19卷第10期到20卷第9期,连载12期共218页,20卷第9期还说“本章已完全篇未完”。也许编辑部实在“受不了”,借第20卷第10期为“七科学团体联合年会专号”,终于将该文中断,不再连载。

表2 《科学》发表“二十年来之科学”论文情况一览表

续表2

1937年,中国科学社将《科学》发表的相关文字集结为《中国科学二十年》出版。刘咸在序言中说,该书所收15篇文章,“均出自本社社友之手笔,上自天文,下至地理,中及生物等科,无不包罗在内”,“实无异于一部二十年来之中国科学史”。也有一些主要学科,如数学、地质学等,“尚付阙如”。张其昀长文没有收入,亦未说明原因。刘咸还说,这些作者“均系各该门学科之权威”。[10]诚如斯言,物理学严济慈、化学曾昭抡、植物学胡先骕、医学伍连德、气象学蒋丙然与吕炯,他们都是中国近代科学本学科的奠基人之一,严济慈、曾昭抡、胡先骕曾当选1948年首届中研院院士,伍连德以“从事肺鼠疫研究工作,特别是发现旱濑在其中的传播作用”被提名为1935年度诺贝尔生理学或医学奖候选人。这些科学家对本学科的发展有充分的了解,他们撰写的科技史属于“内史”成果,非一般“外史”研究者所能道及,自然是科技史研究工作者研究各学科最为重要的基本文献。对于“外史”研究者来说,他们撰著时也充分*意到科学发展的外在社会条件与因素,提供了不少珍贵的材料,这里选取曾昭抡和严济慈文予以介绍。

曾昭抡文洋洋洒洒四五万字,先从历史发展的纵向分中国古代化学、西方化学传入中国、中国科学社的成立与中国化学研究的开始、最近化学研究的勃兴及其原由四个阶段;然后从横向介绍中国化学的进步:化学研究概况(化学各分支学科,包括生物化学、有机化学、无机化学、理论化学和工业化学)、化学研究机构、化学教育、化学名词审定、化学社团、化学刊物及摘要、化学工业,最后还有将来展望。由其章节可以说,这是一本标准的科技史著作,不仅有纵向的历史发展叙述、横向的各分支学科发展情况,更有各种社会条件、环境和原因分析和总结。作为化学专家,曾昭抡对化学各分支学科的发展有着清醒的认知,例如他以为当时国内生物化学和有机化学最发达,前者以协和医学院为中心。化学作为当时发展较快的学科,其原因不少,有些可能是后来的研究者无论如何也不能想到的。除政局渐趋稳定、教育经费不再拖欠、政府提倡与社会助力等等,曾昭抡从亲历者的角度还指出两个重要因素,一是1922年华盛顿会议后中国人自信心的恢复,“不若以前之盲然崇拜外人”;南京国民政府成立后“更觉洋人之不足畏”,“此项心理上之改变,对于独立的追寻学问,大有关系”。对于化学的快速发展,居然与华盛顿会议有关系,后来的研究者大概无论如何也难以想象。第二,九一八事变后,“国人受强邻之压迫,益知非切实工作,尽力研究不足以图存,故埋头苦干者日益增多”。“国难”也成为促进科学发展的动力。对于化学学科的未来发展,曾昭抡也信心满满:“吾人对于我国将来化学及化学工业之进展,在某种程度内,颇可抱乐观。”[11]

相较曾昭抡的鸿篇巨制,严济慈文仅万字有余。作为后辈,严济慈以为他不是《二十年来中国物理学之进展》的最佳撰述者,但对于编辑部的约稿,“固辞未获”,“只有勉力草成”。他指出吴有训留学回国后在清华大学从事X散射研究,成果在《自然》发表,“实开我国物理学研究之先河”。然后,分物理教学演进、物理研究勃兴、物理学会及其工作三个部分总结了二十年来中国物理学的发展。他列举清华大学本科和研究部所开物理课程后说:“其筹设周详,应有尽有,恐非法之巴黎,英之剑桥所能媲美。迩近我国大学毕业生,已有能在国内从事研究著有成绩者,我国物理学之独立,为期当不远矣。”[12]他列举了1930~1935年间寄往美、法、英、德等国外重要期刊杂志发表的论文53篇,大多发表在《自然》、《英国物理学会会刊》、《物理评论》(美国)、《美国科学院月刊》、《法国科学院周刊》、《自然科学周刊》(德国)等世界一流期刊,可以想见当日中国物理学研究与世界前沿水平的接近程度。

这些专家们在撰写相关学科发展史牵涉到自己的研究时,往往因谦逊避而不谈,胡先骕所撰文章就这样。刘咸作为学生自然深知胡先骕的贡献,专门致函胡先骕讨论这一问题,胡先骕回信说:

《植物学进步》文稿未提及骕个人工作,盖在骕殊难自为评价也。若作*,有数点可以言及:(一)骕为起首研究中国东南部植物之人,对于中国植物之分布颇有贡献。(二)编纂有《中国种子植物志属》(英文本)一书,尚未付印,为治中国分类学之基本要籍,历年后进植物学家皆利用之。(三)编纂《中国植物图谱》,已出版者有四集。(四)创办东大及科学社生物研究所、静生生物调查所三植物标本室。(五)创办庐山植物园。此五点总算有永久性之贡献也。[13]

刘咸在胡先骕文末有长篇*释,其首说胡先骕是中国植物学之领袖,“其功名事业,蜚声内外……惟二十年来吾国植物学之进展,在在与胡先生有关系,篇中竟未一字道及,谦谦君子,足以风世,惟是后之寻绎植物学史料者,未免有遗珠之憾”,怀抱尊重事实的信念,将胡先骕与中国植物学发展的关系,予以列举,大抵与上述胡先骕回函相同。[14]

3 “三十年来之中国科学”

1945年中国科学社成立三十周年,虽召开了庆祝会,但因正值抗战胜利复员等原因,直到1946年10月出版的《科学》第28卷第5期,其“编后记”才如是说:

从这一期开始,打算每一期登载一篇三十年来我国科学界的发展史迹,除了邀请各学科的友好执笔以外,极希望国内专家踊跃赐稿。一方面为了本社艰苦支撑的三十周年留个纪念,一方面也想藉此以鉴往知来,靠了过去的失败与成功,认清将来应走的路。[15][*]其实,1943年出版的《科学》第26卷第1期胡先骕《中国生物学研究之回顾与前瞻》、张孟闻《中国生物分类学史达论》、李良庆《中国藻类植物研究之回顾及其经济之重要》,第2期方豪《来华天主教教士传习生物学事绩述概》等也是非常重要的科技史研究作品。

虽然三十周年已经过去,中国科学社还是要借助《科学》这个平台总结三十年来科学发展史,与20周年纪念时“二十年来之科学”不同,这次仅仅关*“中国科学”,而且更看重鉴往知来的功能。当期刊登的是吴承洛所撰《三十年来中国化学之进展:为中国科学社成立三十周年而作并以纪念范旭东先生》。据吴承洛言,《科学》主编张孟闻早在中国化学会1945年重庆沙坪坝举行监理事会上就已约稿,当时吴承洛与范旭东两人因化学会理事长相互谦让而“不决”,坐中并有曾昭抡、张洪沅、高济宇等“写此文的好身手”。最终范旭东、吴承洛相互激励,范担任理事长,吴承洛担任写作。当年12月30日,张孟闻在祝贺新年时也曾向吴承洛催稿。当然,始料不及的是,该文刊载时,范旭东已因病弃世一年。([16],219页)

1949年7月出版的第31卷第7期刊登了朱洗所撰《三十年来中国的实验生物学》,起首如是说:

新近《科学》杂志编辑《三十年来的中国科学》,意在向一般青年学生展示我国近来科学进程的梗概,用意至善。张孟闻教授去年暑假起,就嘱笔者写一篇关于实验生物学的文字。笔者在感奋之余,很想遵命,只因手头材料不够,即使勉强写成,惟恐遗漏过多,难尽职责。后来又想首先收集材料,又因年来国内战乱频繁,邮递不便,无形停搁,达一年之久。不料前二星期张先生忽来电话索稿甚急,羞无以对。只回答说:在这样战火包围的危市中,你还要出东西么?他说:我们不管战事如何激烈,活一天命,做一天事,“文集”已发排,快快把你的文章交来,就只等着你的文章了![17]

这些都说明稿件是张孟闻向各位作者约稿并催稿得来,正是因有张孟闻的催促,成效自然不错(表3)。

表3 《科学》发表“三十年来我国科学”文章一览表

续表3

由表可见,从1946年10月开始,到1951年5月《科学》出版增刊后宣告正式停刊为止,断断续续共刊载33篇文章,有些文章洋洋洒洒,长达数万字,如吴承洛、涂长望等撰述;有些文章仅两三页,可谓点到为止。所涉学科自然远超“二十年来之科学”,包括天文学、气象学和长期天气预报、地质学和地震、地理学、数学和数学史、物理学和理论物理、生命科学与工程等,特别是生命科学方面涉及植物学、人体寄生虫、原生动物学、古生物学、真菌学、解剖学、畜牧兽医、鱼类学、生理学、海洋浮游生物学、植物病理学、中药科学、实验生物学,工程方面有冶金工程、无线电等,另有公共卫生、营养学、农业改造和新时代研究室历史等。作者仍然是各学科专家,黄汲清、杨钟健、王家楫、茅以升、罗宗洛、伍献文等是1948年首届中研院院士,吴承洛、戴运轨、李晓舫、李仲珩、李俨、张肇骞、洪式闾、陈遵妫、卢温甫、朱岗崑、吴福桢、涂长望、任美锷、魏景超、李善邦、卢于道、吴襄、郑重、魏寿昆、张昌绍、朱洗、周培源、王竹溪、倪尚达、郑集等都是各学科奠基人或领军人物。

这些权威专家对其学科的发展有独到而深刻的理解。吴承洛以为三十年来中国化学的进步,“有推动之力量,有实际之成就”。进步的原因,“要在重视化学教育”,推动力量重心为“化学学术团体与化学定期刊物”,化学工业是实际成就的一种表现,学术贡献则是化学各分支学科的发展。发展可以分为三个阶段:1916~1926年为“完全化学教育事业已建立,化学名词已在折衷使用,新式化学工业多方推进之时期”;1927~1937年为“高深化学研究业已开始,化学名词已在统一过程,新式化学工程在新工业之建设亦已逐渐林立”;此后为“以国人自力之化学工业建设及研究与创造及其教育之开展,而从事运用他人在我国之化学工程建设,与其他学研究设备,以准备今后化学学术及化学事业与国防化学在我国稳步发展”。他认为事业的发展,“在于人的因素居多:一方面要有良好之制度,一方面要有领导之人格。无论在纯粹科学之研究与应用科学之研究,其进展也并应有综合磋磨之学术团体”。([16],219,231~232页)

黄汲清将中国地质学的发展分为两个时代,民国建立以前为外国人包办时代,此后是中国人为主体的“合理化”时代。后者不过30年,分为四个时期,1912~1916年为草创时期,1916年到北伐为发展时期,南京政府成立到抗战前为“极盛时期”,此后为“艰苦时期”。他以历史顺序梳理各个时期的地质教育、科研与事业。因外国地质学家在中国地质事业上贡献甚大,还专辟一节“三十年来外国人士在中国之地质工作”。最后有总结与感想,其中三点甚有意思:

(一)中国人从事地质工作为期虽不过短短三十余年,幸得少数先进创业倡导于前,一些后进中坚分子继续努力于后,终得有此辉煌之成就。谁说中国人不能创办科学事业?谁说中国人不能成为科学家?

(二)一种事业如已奠基,一种风气如已树立,则虽环境上发生困难,这种风气仍不至于破坏,这种事业仍可继续发展,如植树然,花既开而实自结。

(三)上述定则只能在小范围之内适用,就大范围言,科学事业无疑的要受政治环境之影响。例如因为民国成立而地质事业得以创办,因为北伐成功而地质事业发展到极盛之境,因为八年抗战而地质事业之推进感到极度困难。可见科学与政治是不可分的。政治如不前进,任凭科学家如何奋斗,收效一定甚微![18]

杨钟健在黄汲清总结地质学三十年发展之后,也对三十年来中国古生物学的发展予以归纳分析,以为中国古生物学最大的缺陷是附属于地质学,“仅成地质工作之副产品”,因此他希望古生物学未来的发展能独立于地质学,有系统地大规模采集标本,抛弃“急功近利、图巧取捷之风气”,对“生物群之居数问题、生活环境问题、每一种之生长律及变异等问题”进行深入研究。([19],357~358页)

茅以升所作《三十年来之中国工程》,与中国工程师学会30周年纪念刊巨著题名完全相同[*]由吴承洛负责编辑的中国工程师学会30周年纪念刊《三十年来之中国工程》1946年8月出版,可谓洋洋洒洒,前有翁文灏、陈立夫、曾养甫、韦以黻、淩鸿勋、胡庶华、吴健等序言,分工程、事业、行政与技术4个部分,收文50余篇,有1200余页,是研究民国工程技术与工程事业的坚实史料。,因此该文重点关*“科学与工程的关系”:“凡工程发展,足以显示我国科学进步者,择其成就最大者录之,以明二者消长之迹”。他以为近代科学输入中国,“实以工程为媒介”,“所谓工程为科学之‘利器’者,可知利器为介绍科学之先声,亦幸而有此利器,科学始渐为国人所*目”,“科学为工程之母,而工程实乃科学之前锋”。他总结三十年中国工程的发展,认为下述五点值得*意:(1)中国工程起始深受国外工程师和款项影响,因而标准不统一;(2)土木工程有地方性和永久性,“往往数量庞大,必须就地取材”,所缺者“仅特殊之机电工具及高度冶炼之材料而已”;(3)机电工程及化学工业成品,特别是“特制机器大量生产,或用精密仪器可制造者”,尚无显著成绩,“非我工程师不努力,而实受政治经济环境之压迫”;(4)“我国工程师最大之贡献在能应时代之要求,自力更生,达成任务”;(5)中国工程科学相对世界工程科学而言,已有独立地位。[20]

无论是黄汲清、杨钟健还是茅以升,在述说本学科发展历程之外,心中念念不忘的是中国学术已经在世界学术之林占有一席之地,民族自豪感油然而生。当然,对于学术独立于政治的吁求也是他们念兹在兹的。[*]当时对学术独立的吁求,参阅拙文《学术独立之梦:战后饶毓泰致函胡适欲在北大筹建学术中心及其影响研究》(《中国科技史杂志》2014年第4期)。对于抗战胜利后很快陷入内战,稳定科研环境不得的局面,科学家们很是忧心。卢于道在《三十年来国内的解剖学》中总结说:“今日生活这么不安定,影响于精神、思考,使我们研究无法进展,其目前环境之下为尤甚”。[21]面对内战,杨钟健也说:“吾有一坚强之信心,即我国局势不能长此下去,必有澄清之一日。中国之一切科学必仍能继续发扬……”([19],328页)王家楫说原生动物学研究,“除分类调查以外,其他工作,十之八九,由国人在欧美实验室中产生。国内学术机关,设备方面远不及欧美之完备,工欲善其事,必先利其器。今后国人欲提倡科学,不能徒事空言,必须设法充实各大学各研究机关之设备。否则非但原生动物学不能与欧美抗衡;各项科学在中国,皆永无发展之希望。”[22]

当然,对于计划科学的兴起,他们也有自觉,卢于道说:“国内解剖学各项研究,都是个别地无计划地进行着。现在科学研究的趋势,有具体计划研究的趋势,所谓Team Work。我们集体计划,个别工作,如此人力财力,既可经济,并且拼合起来,可以完成一件非个人所能完成的工作”。[21]

中国科学社在总结中国科学发展30年历史的经验中度过了政权鼎革,《科学》杂志也在这个过程中正式宣告退出历史舞台(1957年曾复刊,1960年再次停刊)。但中国科学社并没有因为《科学》的停刊而放弃其科技史研究,反而将工作重点转移到科技史研究方面。

4 “中国科学史料丛书”与“科学史料译丛”

中华教育文化基金董事会(下简称“中基会”)编译委员会曾编译有书籍多种,交商务印书馆出版,抽取版税。1942年编委会解散时,议决所有“未了事宜”交时任中基会干事长、编译委员会委员长任鸿隽全权处置。因此政权转换后,任鸿隽还管理有不少的款项。《科学》1951年5月出版第32卷增刊后,正式停刊。除维持明复图书馆的日常管理外,中国科学社基本上无事可干,于是专门设立中国科学史编辑室,利用中基会经费组织编辑出版“现代科学丛书”、“中国古代科学史丛书”等。[23]1952年底《科学画报》交给上海科普协会后,撤销中国科学史编辑室,组织编辑委员会,展开译书及编辑小丛书工作,任鸿隽为主委,张孟闻为副主委。[24]计划编撰“科学史料”、“科学文库”、“科学常识丛书”和“科学译著”四类图书,编委会除任鸿隽、张孟闻外,还有王恒守、蔡宾牟、刘咸、程瀛章、顾世楫5人。[25]最终仅编辑出版了数种“中国科学史料丛书”、“科学史料译丛”,其他“科学文库”、“科学常识丛书”等没有结果。

写于1953年国庆节的“中国科学史料丛书总序”,讲述了这套丛书的来龙去脉:中国科学社曾想援引20周年成例,将刊载《科学》的“三十年来我国科学发展”系列文章集结为《中国科学三十年》出版,作为“对中国科学界的一个微薄贡献”。但因“上海已经解放了两年多,各人的思想上多少都有些进步”,作者们以为集辑成书,“实有修订改写的必要”。“然而大家都忙于岗位的业务,没有时间容许重新改写”,书也就“无法编印出来”。1952年,全国高等学校课程改革,学习苏联教学方案,明确规定“在实施教学中必须结合爱国主义教育,每门科学就得有每门科学在中国的发展史”。我国在科学领域里有灿烂辉煌的业绩,“然而在浩如烟海的历史文籍中却没有一本全面性的科学史著作,连一册简史也没有;即使是近代的中国科学略史,也还不曾有人整理出来过”。在这种新形势下,中国科学社以为:

科学在中国有其过去的光辉史迹,现在有其更好发展的社会条件,就必然有其达到更美好成就的将来。将来科学的发展是以已有科学基础为其出发点的,要是没有一册融会贯通、专门述记科学在中国发展的史书,将来的发展上就可能要走些不必要的弯路。为了适应这个迫切需要,重新鼓励起我们的勇气,再次要求朋友们在三十年来的总结性文字那个基础上,重加修订,来写记科学在现代中国的发展史迹;如其可能,也希望能追叙几千年来某一方面的整个史迹。因此,我们就着手编印“中国科学史料丛书”,并且分别为现代的与古代的甲、乙两编。

编印这套丛书仍然是个不容易的事情。第一,我们所邀约的专家学者们,在此大规模建设的开端,更忙碌于本岗位的工作;第二,解放后的科学工作突飞猛进,有些部门工作所展开的局面,不但是规模空前,而且是面目全新,即就搜集资料而言,已经是个不容易的工作了;第三,我国的自然科学工作者虽然在各别专业上有其精通淹博(渊博的意思)的学识,但对于唯物辩证法与历史唯物论的认识,大多数人还停留在初学阶段,不能得心应手地运用新的观点方法来处理所获得的资料,所以很难做出执笔的决心来。——那末我们等待下去吗?不,我们认为不成熟的素材总比整个儿空白为好。退一步而求其次,即使像现在我们所编出来的“史料”也是极可珍贵的科学史料,可以给将来编写中国科学史的著作人提供了经过初步整理而现成可得的参考文献。

这些史料的汇集和整理工作,主要是放在现代一段史迹上。不仅因为是我们身处其境,比较可以说得亲切明白,而且就科学在中国的发展来说,也只是在现代才成系统、有规模,而且用学会的集体力量来共同推进科学,尤其是使有地域性的科学更紧密地结合上祖国的实际情况。……

我们今天所做的,只是“筚路蓝缕,以启山林”的开路工作,……我们决不以此为满足。我们诚恳地希望大家更进一步的努力,就现在编印出来的史料基础上,在不久的将来,能够有全面性而理论完整的中国各门科学史编印出来。那末现在陆续编印出来的中国科学史料丛书就可以算作奉献给将要产生而正在发展中的新的中国科学史的作者了。[*]每种“中国科学史料丛书”开头都有这个总序,但因出版时间不同,文字有出入。这里以1954年11月第2次印刷的张昌绍书为准。从行文内容来看,执笔人应该是任鸿隽。

中国科学社编撰出版这套丛书(表4),主要是为了响应国家教学改革,目标是为后来编撰中国各门科学通史甚至中国科技通史提供已整理的史料基础。正如总序所言,这些著作为后来研究中国科技史特别是现代科技史提供了非常翔实的史料基础,特别是像汤佩松、张昌绍、吴襄、郑集等都是相关学科的亲历者与学科带头人,具有相当重要的意义。非常可惜的是,这套史料丛书除李俨、罗英等人作品外,其他著作并没有得到后来研究者的利用与重视,这不能不说是一种“遗憾”,实在辜负了中国科学社当初专意编撰这套丛书的“厚意”。

表4 “中国科学史料丛书”出版情况一览表

当然,这是在特殊环境下撰写的作品,自然带有那个时代的烙印。如汤佩松在《现代中国植物生理学工作概述》“结束语”中说:

解放五年以来,科学工作者在党和政府的爱护和教育之下,政治认识和哲学思想的水平在不断地提高,并且通过学习苏联的先进科学理论,我们已初步建立了以米丘林生物学为指导思想的生物科学。在这样一个基础上,来回顾一下过去植物生理学的工作,我们可以明显地看出,它们是在充满了唯心论和机械唯物论的、资本主义国家的科学体系笼罩下进行的。因此我们对过去的工作加以评价时,应当结合我们本国的历史情况以及当时的社会背景。但是更重要的,我们应当揭露和清算过去工作中的错误观点和资产阶级科学思想,并且继续不断地对植物生理学中的残余资产阶级思想作坚决无情的斗争,不到完全清除决不停止。

汤佩松是少有取得重大科研成就的中国植物生理学家,他在回忆录中曾总结说当时的“时光”“在政治上是学习、学习、再学习;在思想上是改造、改造、再改造;在工作上是改革、改革、再改革”。因他对北京农业大学“米丘林”理论教改等有抵触,被调往上海中国科学院实验生物所,可能正是在此期间被中国科学社约请撰写该书。[26]即使对米丘林学说有抵触的汤佩松在书中也不得不对米丘林理论予以颂扬,并在结束语中使用了这样的政治术语,可见当日“政治上学习”、“思想上改造”的伟力。由此出发,汤佩松以为“过去工作”有三个缺点:“不全面”、“不从基本问题出发”、“不联系实际”。[27]值得指出的是,蔡宾牟在华东师范大学多次讲授物理学史基础上,与袁运开主编《物理学讲义-中国古代部分》一书,在相当意义上也可以看作是中国科学社这套丛书的后续成果,虽然编者并没有说明这一点。[28]

除“中国科学史料丛书”之外,“科学史料译丛”至少出版了三种:第一种为蔡宾牟、叶叔眉所译莫斯科大学物理学史讲座教授季米赖席夫主编的《俄国物理学史纲》(上下册),并附有钱三强《对于苏联物理学的认识和体会》,中国科学图书仪器公司1955年1月出版。据译者所说,译稿曾得到许国保校阅,任鸿隽、张孟闻也多所指正。

第二种为《最近百年化学的进展》,由任鸿隽选译英国Huchinson’s Scientific & Technical Publications 1953年出版的《一百年来的科学》中相关化学内容而成。原作者H.T. Flint,译者署名庶允(即任鸿隽),科学技术出版社1956年3月出版。任鸿隽在《编者的话》中对他翻译资本主义国家作品做了专门说明:

(1)科学历史是整个的、是有继承性的。因此,它的叙述也应是全面的、而且深入旁通的。无产阶级决不拒绝接受人类过去所积累的宝贵经验,而批判地吸收科学遗产,是进一步发展科学的必要步骤……

(2)科学知识——用科学方法而获得的真实知识,是有普遍性和一致性的,不因社会制度不同而有差别,但对于科学知识的解释,却因观点不同而有基本的歧异。例如E=mc2这个公式,说明质量和能量都是物质在运动过程中所表现的两种形式,是不同形式间的相互联系。而资产阶级科学界却说成物质似乎“转变”成为能量,这样物质可能归于消灭,完全脱离了唯物论的观点……但是E=mc2这个公式在科学上是有价值的,应该给予介绍。

(3)我们知道,在苏联出版的俄文科技书籍,由欧美各国原文翻译出来的也很多,这个事实正好说明了我们上面所说无产阶级决无拒绝接受人类所积累的宝贵经验的意思……

任鸿隽说这么多,仅仅是为自己翻译西方资本主义国家而不是社会主义阵营科学著作寻找理由,可以想见当时他翻译出版这书所受到的压力与周遭的氛围。

第三种为任鸿隽编译的《爱因斯坦与相对论》,包括他自己撰写的《爱因斯坦传略》、巴勒特(Lincoln Barnett)《宇宙与爱因斯坦》及《爱因斯坦为巴勒特的著作所写序文》,1956年12月由科学技术出版社出版。

“史料译丛”内容的选择与翻译,也反映了当日的政治氛围与社会现实,与“中国科学史料丛书”一样,除作为科技史史料解读外,还可以作为当时社会历史状态标本进行解剖。新政权建立后,任鸿隽、秉志、张孟闻等中国科学社领导人想尽各种办法维持中国科学社的继续运转,编辑出版了上述科技史著作,展现了他们那一代科技史工作者的韧性与工作环境的恶劣。

5 结 语

自1914年在美国宣告成立,到1960年在上海黯然退场,中国科学社在其长达近半个世纪的存续期间,苦心孤诣发展中国近代科学,对中国科技史的研究也成就非凡。上面仅仅挂一漏万地介绍了中国科学社科技史研究的几个关节点,其对中国科技史学科特别是各分支学科诸如数学史、物理学史、天文学史、生物学史、化学史等建设的具体贡献[*]如捷克学者胡吉瑞(Jiri Hudecek)专门研究了《科学》发表的中国数学史文章,认为以宣扬西方近代科学为宗旨的中国科学社非常关*传统中国数学史研究,主要有三个方面的原因:一是在建构数学史这门学科中,展现了中国的学术贡献;二是当时中国科学家们希望以此提升中国的国际地位;三是中国传统数学能够将现代科学与仍然享有相当尊严的考证研究联系起来,因而是相当“安全的”历史遗产(胡吉瑞《发扬国粹:中国科学社与早期中国数学史研究》,《自然辩证法通讯》2016年第3期)。,及其相关科学方法、科学精神、理论科学与应用科学、规划科学与国家科学政策、“李约瑟问题”等方面的讨论,还有待学界的共同努力。

中国科学社的科技史研究属于科学家撰写的“内史”著述,当然也不乏“外史”的探讨,具有一般史学工作者著述所不具有的优势,是后来的科技史研究者特别是近代中国科学技术发展史研究者可以利用与参考的重要资料宝库。中国科学社在推进科技史研究过程中,涌现出李俨、茅以升、竺可桢、吴承洛、任鸿隽、王琎、章鸿钊、钱宝琮等一批前辈科技史家,开启了中国近代科技史研究的大幕,取得了一批重要的科技史研究成果,为中国科技史这门学科的体制化奠定了相当的基础。非常可惜的是,他们的研究成果大多蒙上了厚厚的历史尘埃,并没有得到基本的整理,遑论很好的利用了。