城镇化、城乡收入差距与农村脱贫

2018-09-19蒋玉石李伟

蒋玉石 李伟

摘要:文章采用2000年-2016年中原经济区30个地区的空间面板数据,运用系统GMM 估计分析了传统农区城镇化与减少农村贫困的关系,为完善我国农村减贫的政策支撑体系寻找新的科学路径。研究结果表明: 农村贫困问题包括城乡相对贫困和农村内部收入不平等两个方面,模型显示随着城镇化水平进一步提高,城乡收入差距呈倒弱“U”型变化,我国农村反贫困政策的重点应从“促增长”转向“重分配”的精准扶贫、发展劳动密集型产业、土地适度规模经营乃至完善农村金融市场。

关键词:城镇化;城乡收入差距;贫困发生率

一、 引言

长期以来,无论在我国学术界抑或是政府决策领域,农村、农业、农民问题始终是各界共同关注的焦点,各地政府都在致力于提高农村居民收入,减少贫困。为缓解城乡经济发展的鸿沟,实现农村脱贫,城镇化被政府赋予历史重任,也成为我国缓解农村、农业、农民问题、推进社会经济转型发展的重要手段。政府将推进城镇化工作放在突出位置,期望以此来加快农村劳动力非农转移、缩小城乡收入差距、提高农村经济活力。然而据实际统计数据分析显示,和地处偏远、土地资源匮乏的山区不同,作为我国传统粮食生产基地,农业生产资源较为丰富的中原腹地虽然城镇化水平提高较快,但依然是我国农村贫困人口较为集聚的地区,农村居民贫困人口占比长期居高不下,在人口老龄化问题日益突出的大背景下,严重影响着农村经济发展和社会稳定。因此,在新时代中国特色社会主义思想指导的背景下,能否减少农村贫困人口则成了提高城镇化质量的重中之重,以实现增长与公平相结合,避免落入“中等中收入陷阱”。

鉴于此,文章从城镇化这一主要动力源角度来构建传统农业地区农村减贫效应计量模型,利用2000年~2016年中原经济区30个地区的空间面板数据,探讨城镇化对农村减贫的影响,进而寻求破解城乡差距扩大的对策。因此文章将试图解决以下问题:农村贫困和城镇化有何关系?通过提高农村居民收入如何减少农村贫困问题?

二、 文献回顾

随着学术界对这一问题研究的深入,我国农村居民复杂性、多样性的贫困成因逐渐浮出水面。王松吉(2016)指出缩小城乡收入差距和使农村贫困人口脱贫是全面实现小康社会的关键问题之一,林伯强(2005)通过对8 000个农村居民调查发现,农村贫困发生率较高的地区就涵盖了有着丰富农业生产资源的平原地带,农产品价格、农业产出在很大程度上决定了低收入农村居民的收入水平,并且当缺乏足够的农业技术服务和社会性公共支出时这种情况尤为严重;Rozelle(2000)通过对四川少数民族地区贫困家庭数据分析认为中国经济增长有助于缓解农村居民贫困问题,并提出应进一步扩大财政扶贫贷款;不过秦建军、武拉平(2011)的研究则表明诸如农业补贴、农业基础设施投资支出等财政支农政策从长期内来看减贫效果并不理想,究其原因在于资金的错误配置以及目标瞄准机制的低效性;而温涛、丁志国等(2011)人则认为政策减贫之所以效果不佳,是由于只考虑了直接效应而忽略间接效应,指出农村金融环境改善的减贫作用中间接效应明显高于直接作用;曹裕、陈晓红和马跃如(2012)则认为当前减贫措施大多是基于微观视角,利用单项支出工具作为扶贫手段,忽视了宏观经济发展对于农村脱贫的间接作用,尤其在农村剩余劳动力出现大范围的转移的宏观经济背景下,因此主张利用城镇化的推进来缓解城乡收入差距问题。其实,美国经济学家刘易斯很早就提出了“二元经济”结构理论,该理论指出农业部门和非农部门的发展差异将促进农村劳动力向城市集聚,伴随着城镇化水平的提高,農业部门的劳动报酬也会相应增长。在他看来,通过人口的城镇化,使城乡收入差距在农业劳动力的非农转移的过程中得以消解。

通过上述文献分析可以发现,包括刘易斯在内的学者认为城镇化通过创造更多的就业机会,其造血机制相比财政转移支付的输血机制更能推动农村贫困率的降低,然而我们也不应忽视农村大规模流动人口的源头依然是城乡发展不平衡的事实。目前多数文献主要集中在城镇化进程中的城镇贫困人口问题,对于农村贫困问题多从促进收入增长作为反贫困政策的突破口。如Besley等学者认为发展中国家城镇化对农业地区贫困的影响主要通过城市对农村地区的经济辐射产生的,至于能否帮助农村地区摆脱贫困、减缓农村内部收入不平等问题,目前的国内外文献尚未有统一的结论。

三、 城镇化减贫效应的计量模型

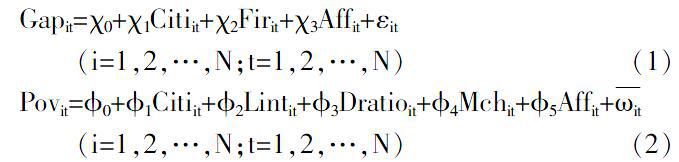

1. 模型的构建及主要变量说明。农村贫困问题应一分为二,首先农村贫困表现为城乡居民收入相对差距,其次表现为农村居民内部收入绝对差距。因此为了便于考察城镇化的减贫效应及其减贫效应不同原因,文章参考Besley和Burgess(2004)提出的方法并加入若干控制变量构建两个模型进行研究。其中模型(1)用以考察利用城乡收入差距衡量的农村相对贫困程度,模型(2)利用农村居民收入低于贫困线即贫困发生率用以考察农村绝对贫困程度。

Gapit=?字0+?字1Citiit+?字2Firit+?字3Affit+?着it

(i=1,2,…,N;t=1,2,…,N)(1)

Povit=?准0+?准1Citiit+?准2Lintit+?准3Dratioit+?准4Mchit+?准5Affit+?棕it

(i=1,2,…,N;t=1,2,…,N)(2)

其中,Gap、Pov分别来表示城乡居民收入差距、农村贫困发生率,用来衡量城乡相对收入差距及农村内部收入不平等程度。城乡收入差距(Gap)利用城镇居民可支配收入和农村居民人均纯收入之比来反映。在相关文献中,贫困发生率通常是测算人口贫困广度的常用指标,因此文章把农村贫困发生率(Pov)这一指标定义为农村居民人均收入低于贫困线的人数与农村从业人口之比。此外,Citi、Fir、Lint表示城镇化水平、金融发展水平、非农产业劳动密集度,用来衡量农村居民获得工资性收入的可能性,Mch表示农业机械总动力,用来表示农村居民获得经营性收入的指标,Aff表示财政支农水平,用来表示农村居民获得转移性收入的指标。?字、?准分别为待估计系数,?着、?棕为误差项。为了消除变量的内生性问题,模型在控制变量处理中添加了交互项。

2. 样本空间选择及实证分析。我国农村地区城镇化差别很大,经济发展水平较高的东部沿海地区城镇化程度较高,贫困率较低,因此为了更好地研究传统农业地区农村脱贫问题,文章将研究对象定位于地势平坦、农业资源丰富而经济发展水平却较为落后的中原腹地,共选取亳州、阜阳、菏泽、聊城、濮阳、商丘、开封、周口等中原经济区30个地区作为研究样本。本文数据来源于《中国县域经济统计年鉴》《河南统计年鉴》《安徽统计年鉴》《山东统计年鉴》《山西统计年鉴》。

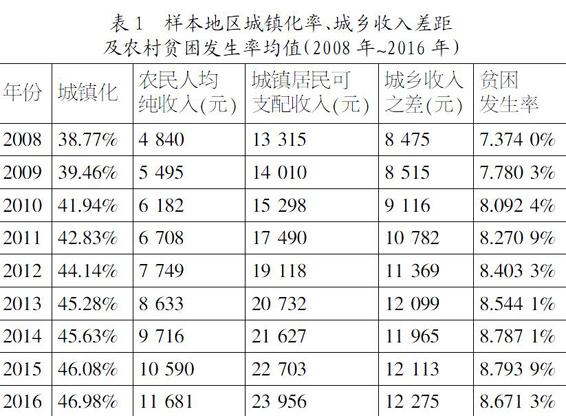

(1)城镇化、城乡收入差距与农村贫困发生率的分析。传统农业地区经济格局的变迁是我国致力于解决三农问题政策推动的一个缩影。从统计数据来看。2000年~2007年继续贯彻以经济建设为中心的国家发展战略使得我国城镇化得以快速推进,中原经济区传统农业地区的城镇化率从30%左右跨越进入40%的水平,与此同时,农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入也得以增加,但城乡收入差距以加速趋势拉大。2008年之后,中原经济区的城镇化率由2007年的38%提高至2016年的46.98%,如表1所示,在这一时段城镇化继续推进,并与城乡收入之差依然保持正相关关系,不过通过统计数据我们也可以发现,城乡收入差距扩大的趋势在递减,而代表农村内部贫困状况的农村贫困发生率却逐年上升。这表明农村相对贫困程度总体有所改善,但农村内部收入差距却逐渐扩大。

(2)城镇化的减贫效应计量分析。文章采用广义矩估计(GMM)估计方法,该模型允许随机误差项存在异方差和序列相关,能够很好地解决小样本与内生性问题。估计结果显示,扰动项自相关检验中一阶差分检验相关,二阶差分不相关,即表中AR(1)和AR(2)满足GMM估计的一致性要求;Sargan检验无法在10%的显著水平上拒绝原假设。

①模型I的估计结果显示,城镇化与城乡收入差距呈非简单线性相关关系,即传统农业地区县域城镇化会推动城乡收入差距的进一步扩大,但随着城镇化水平进一步提高,城乡收入差距呈弱倒“U”型变化。西方学者如佩鲁早在20世纪40年代~50年代就开展了对城市化进行深入研究和探讨,如增长极理论认为随着城市化水平的提高,产业、资金和技术开始出现向城镇“富集”的态势,并推动周边地区农村劳动力向该地集聚,逐步剥夺周边地区的发展机会;不过当经济发展一定程度,集聚效应会慢慢减弱,经济的增长点开始向周边地区的扩散,并带动周边地区的发展。因此模型I中Citi×Citi的系数为负值,意味着城乡收入差距在趋势上呈弱倒“U”型,城乡收入不平等状况随着城镇化水平的提高而最终得到缓解。但我们也可以发现城镇化率二次项的系数明显偏小,即该趋势并非典型的倒“U”。其次,表2模型I结果也显示,代表传统农业地区金融发展水平和财政支农水平的Fir、Aff指标在系数大小上呈现明显的反差,这表明传统农业地区的金融发展并没有缓解呈现城乡收入差距,农村金融机构的“避险趋利”造成其资金投向逐渐偏离农村市场,Fir×Citi系数为正进一步说明两者相互推动资金逃离农村金融市场,使之沦为投资“洼地”;财政支农的系数虽然为负但偏低,表明财政支农在减贫事业上的低效,一些地方政府在公共支出上“急功近利”,片面“追求”立竿见影的硬性公共产品,意图突出政绩而对有助人力资本提升的战略性、技术性的项目选择性忽视。

②模型II的估计结果果显示,城镇化与财政支农水平的提升对于农村最贫困群体收入的提高推动作用并不显著。虽然代表农业现代化水平的Mch指标系数为负值,但收效并不明显,这说明农用耕地的破碎化不适宜大型机械化操作,无法为农户带来规模经济。耕地面积指标估计结果显著,表明耕地数量对农村居民收入的提高具有正向促进作用,而推动适度规模经营则可显著整体改善农村居民收入。其次,模型II结果显示对低收入人群影响最大的变量是Lint、Dratio两个指标,Teklu和Asefa(1999)研究发现,农村居民收入的提高并不受制于文化程度的高低,劳动密集型产业的发展对当地劳动力的吸纳最为明显,一方面通过兼业提高收入,另一方面劳动力就地转移也能兼顾家庭赡养问题,在很大程度上改善了农村贫困问题。

四、 应对农村脱贫问题的政策建议

1. 尽快转变减贫策略,从“促增长”式扶貧转向“保护式”扶贫、精准扶贫。随着我国农村经济发展逐渐远离“温饱”问题,基于市场的发展型扶贫治理的基础已经逐步弱化,农村的贫困问题已由发展滞后造成的贫困演化农村内部收入不平等的加剧,从而出现增长与贫困伴随发生的怪圈。因此应尽快转变过去“粗放式”的减贫策略,从“促增长”式扶贫转向“保护式”扶贫、精准扶贫,继续推行“新农合”“农村低保”等济贫措施,同时继续完善扶贫制度的瞄准机制,执行严格的准入和退出制度。

2. 重视农地资源保护,推动适度规模经营。在相当长的一段时间内,粮食生产依然是传统农业地区的农业主体,这不仅事关国家粮食安全,也是农村居民生活的稳定来源,与缓解农村贫困存在不容忽视的联系。因此应切实落实农田保护,严格执行土地用途管制,正确引导城镇化建设,防止农地非农化;同时也可适度推动度规模经营,打破耕地零碎化对农业机械化的制约,实现农业生产规模经济。

3. 抑制涉农金融机构职能脱农,完善金融支农机制。现在来看,传统的抵押担保模式并不适合我国农村基本国情,至今未见大力推广,联保贷款并不适合农村贫困居民,所以担保体系建设滞后业已成为农村金融市场的最薄弱环节,造成农村金融“市场失灵”,涉农金融机构金融脱农也就不可避免的,因此应检讨我国农村金融金融市场抵押担保的旧有模式。因此应设法扩大政策性农业保险覆盖范围,完善商业性农业保险的财政贴息机制,培育良好金融机制,引进民间资本。

参考文献:

[1] Besley T, Burgess R.Halving Global Poverty[J].Journal of Economic Perspectives,2003,17(3):3-22.

[2] 王松吉.城乡发展一体化与全面小康:关系机制及路径选择[J].福建论坛,2016,(11):10-16.

[3] 林伯强.中国的政府公共支出与减贫政策[J].经济研究,2005,(1):27-37.

[4] 秦建军,武拉平.财政支农投入的农村减贫效应研究——基于中国改革开放30年的考察[J].财贸研究,2011,(3):43-50.

[5] 温涛.政府主导的农业信贷、财政支农模式的经济效应:基于中国1952-2002年的经验验证[J].中国农村经济,2005,(10):18-27.

[6] 曹裕,陈晓红,马跃如.城市化、城乡收入差距与经济增长——基于我国省级面板数据的实证研究[J]. 统计研究,2010,27(3):29-36.

基金项目:国家自然科学基金面上项目(项目号:71572156);河南省哲学社会科学规划项目(项目号:2017BJJ058)。

作者简介:蒋玉石(1979-),男,汉族,湖南省衡阳人,西南交通大学经济管理学院管理学副教授、博士生导师,北京大学心理系博士后,研究方向为企业管理与区域经济;李伟(1983-)(通讯作者),男,汉族,河南省驻马店市人,西南交通大学经济管理学院博士生,研究方向为企业管理与区域经济。

收稿日期:2018-04-16。