建筑师周治良老院长传承的一代家风

2018-09-19文/金磊

文 / 金 磊

1 《周治良先生纪念文集》

前不久,由《中国建筑文化遗产》编辑部所编《周治良先生纪念文集》问世(天津大学出版社 2017年11月第一版),它为仙逝的周治良(1925~2016年)老院长所编。周治良何许人也,正如原北京市规划委员会主任、现故宫博物院院长单霁翔在书序中所言:“他是出身名门世家的建筑界学者;他是北京市建筑设计院‘创始级’老领导;他是为中国第十一届亚运会和奥运会作出开创性贡献的人。”我一直以为,岁月再坚强,人情要温暖,更何况他是有不凡身世、对“新中国第一院”有创始般贡献的人。我尤以为,无论是遥远的旧梦还是未来的业界远山,都离不开周院长这样有教养、有谦德、有慧眼、有胆识的大家。所以,我愿将良心视为写作的动力,用业界回望与世事洞察对敬爱的周老院长作一回望。本文至多只能是一个侧影般的描述,远达不到史料爬梳的程度。但我相信,它应该为中国建筑设计界、为新中国老一辈建筑师留与一段香,因为弥足珍贵的是他传承下的建筑精神与家风。

一、大匠者缘于家世家风

写周治良老院长(以下简称周院长)家世的书很多,凡有新出版物他总要送我,如《东至周氏家族》(黄山书社 1994年)、《周叔弢传》(北京师范大学出版社 1994年)。周院长辞世后,周夫人金多文女士赠送了周家治家宝训《负暄闲语》(【清】周馥著 中国书店 2013年)。为研究周院长家世,我在三联书店买了新书《曾祖周馥》(周景良著、孟繁之编 三晋出版社 2015年),从中更加深了对周家的认知。

周院长的曾祖周馥(1837~1921年)系洋务运动重要人物,是清末蜚声一时的封疆大吏;其后代周学熙(1837~1921年)乃近代工业、教育先驱与北洋政府财政总长,是中国北方近代民族工业的奠基人,当时可与南方著名实业家张謇并称“南张北周”;第三代其父周叔弢(1891~1984年)为实业家及古籍文物收藏家,1984年2月26日《人民日报》载文称周叔弢的逝世是“我国政治界、工商界、文化界的一大损失”;第四代周家的著名学者、专家更多,仅以周叔弢的十个儿女为例,“七子”历史学家周一良、翻译家周珏良、建筑师周艮良、神经生理学家周杲良、建筑师周治良(本文主人公)、物理学家周景良,“三女”革命干部周珣良、生物学教授周与良、语文与英语教师周耦良等。这里只辑录周馥、周叔弢传袭家风与育子的事,重在发现周家可贵的精神遗存。

周馥的诸多贡献中至少有“从戎、治水、理军、办学、兴商”等功绩,梳理一下即他起家寒素,为战乱所迫,走出家门,被李鸿章招入幕府;他是李鸿章北洋洋务建设的主要助手和参谋,始终参加北洋海防建设;为官数十年(两江总督、两广总督、山东巡抚等),政事多繁难,但不废读书著述;他作风平和,对事认真,能体察下情,对钱财看淡,生活简朴。1921年周馥去世,40年前他创办的北洋水师学堂和天津武备学堂出身的学生,已是声名显赫的总统、总理和督军如黎元洪、段祺瑞、陈光远、齐燮元等都不忘旧情,送挽联并以学生自居。据周馥曾孙周景良先生在《曾祖周馥》书中说到“……周馥只给子女留下12万两银子,这个数目和当时一般大官的财产远远无法相比。之所以如此,是由于周馥除了不枉取之外,还不断捐助公益事业。”

《负暄闲语》是周馥为教育孙辈幼儿所写的书,因考据学在清代有很大发展,许多考据学者在学术界有很高声望,也因为吟诗作赋被普遍认为是有学问、有情致人的风雅之事,许多人都因这些而负盛名。周馥警策孙辈要“身体力行”,所以用一些尖刻的话激励他们。成书于宣统元年(1909年)的《负暄闲语》正如周馥在序中所言是“为诫诸幼孙而作”。上卷有读书、体道、崇儒、处事,下卷有待人、治家、葆生、延师、婚娶、卜葬、祖训、鬼神,共计十二个方面。周家第五代的日本历史研究学者周启乾(系周馥之玄孙,周一良之子),在“周馥与《负暄闲语》”文章中分析道“……周馥于光绪三十三年(1907)引退后,为训诫诸孙,略仿照北齐颜之推所撰《颜氏家训》,撰写《负暄闲语》……是古稀老人在温煦阳光下向晚辈述说往事,可视作他立身处世与丰富人生经验的总结……在叙述生平经历、阐发个人见解的同时,又收载前贤的相关语录以教育后代,反映他的中国传统文化修养和对各种事物的看法。”周启乾老师将这些令周家五世不衰、 人才辈出的“治家宝训”归纳为:敦厚传家、祖训示孙;存心公正、以诚待人;立身处世、求真务实;对外交涉、不卑不亢。可见,这就是周馥为周家留下的堪比财富更重的家族精神遗产。

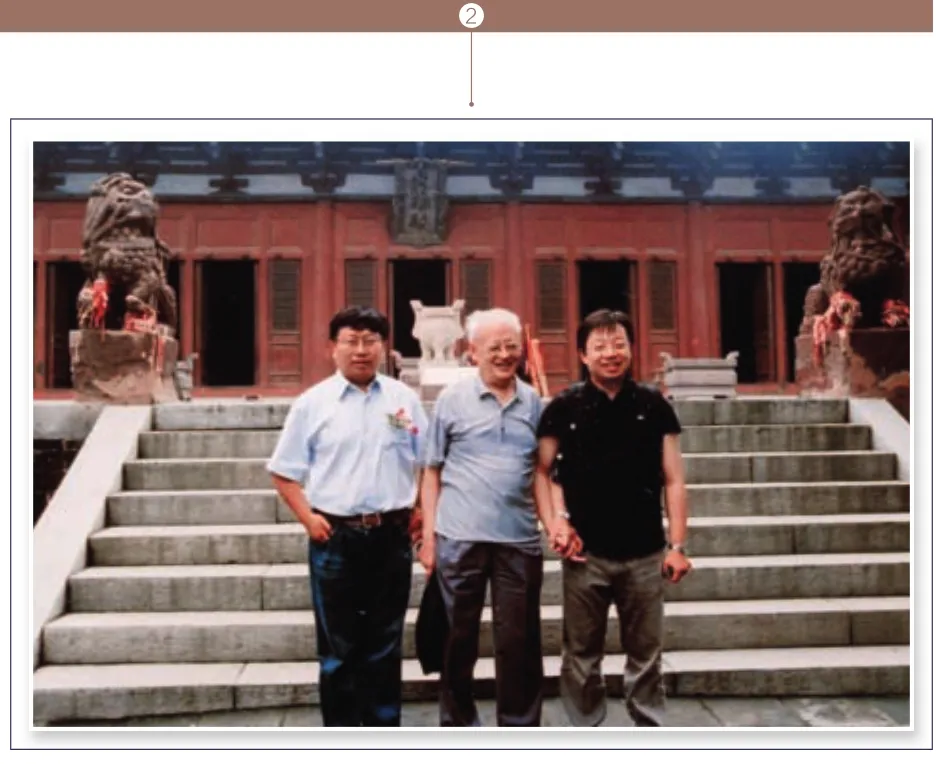

2 左起:作者,周治良,王军 (2007年7月,辽宁义县奉国寺)

2007年元月,周治良院长赠我周慰曾著《周叔弢传》,该书封面书名由赵朴初所题。对于周院长之父周叔弢的贡献《东至周氏家族》一书中归纳为“勤奋好学觅新途、经营企业费心血、不畏强暴爱祖国、团结合作迎解放、公私合营当表率、建设天津倾智谋、不惜重金买珍本、爱书如命精收藏……”。仅对中国近代工业他的贡献(在四叔父周学熙指导下)就有:青岛华新纱厂、卫辉华新纱厂、唐山华新纱厂、滦州矿务局、启新洋灰公司、耀华玻璃公司、江南水泥厂等。事实上,周叔弢声名远扬,还在于他爱书、藏书、献书上,在他情系扬州乡愁般的怀念与教子有方,用家世家风传承下的周氏家族的英名。早在1911年,周叔弢随祖父周馥住在青岛,结识了德国牧师卫礼贤。卫虽想利用基督教来“拯救”炎黄子孙,但来华后被孔孟之道及先秦诸子学说大为征服,于是便将中国的重要哲学著作译成德文传到西方。周叔弢向卫学习德语并开始接触德国古典哲学家康德的著作,后来他与卫合作翻译了《康德人心能力论》,于1914年在商务印书馆出版,后欲再译,但因“一战”爆发,卫礼贤回国而终止,但无疑周叔弢是中国最早翻译康德著作的人。

他自拟收书、藏书的“五好”标准,也成为他鉴别善本书的标准:第一,版刻字体好,等于一个人先天体格强健;第二,纸墨印刷好,等于一个人先后营养得宜;第三,题识好,如同一个人富有才华;第四,收藏印记好,宛如美人薄施脂粉;第五,装潢好,像一个人衣冠整齐。周叔弢辛苦一生所收的书约3.7万册,古今中外,无所不包,单从版本上就有刻本、抄本、稿本、影刻本、影抄本、影印本及活字版本,善本书中的精品达2672册。也许受严复译书的影响,他还有达尔文的《物类原始》、斯宾塞的多种著作、赫胥黎的《天演论》乃至斯诺的《西行散记》等原文本,可见他思想知识的开放与广博。1951年,北京举行盛大的永乐大典展览会,周叔弢将自己收藏的两卷永乐大典送去展览,展后即捐赠北京图书馆,此外在向国家所赠第一批上乘善本书中,计715种,2672册,在“自庄严堪”理念下捐书之彻底,前无古人。在教育子女上他强调除榜样之外,父母的言行都要有意识无意识留下印迹,如他在孩子很小时便告诉他们该如何看书,即“勿卷脑,勿折角,勿以爪侵字,勿以唾揭幅,勿以作枕,勿以夹刺”。为此,他以身示范,看书时,先将书桌擦净,再把书平放桌上。他教育子女的最典型例子,莫过于他的两份遗言。其内涵是“不愿吾子孙私守之”“是为善继我志”“勿售之私家”“勿为子孙累”等。周叔弢的外甥孙浔将弢舅的家教概括为两句话:“礼、俭、勤”教子,“自食其力”养生。

二、新中国“第一院”创始者的风度与贡献

本人20世纪80年代初大学毕业即到北京院工作,算是很关注北京院历程的人,不知何故很早便结识周治良院长,是因为都是天津籍、也都是天大的,还是因为他曾主管过院科研与建筑科技信息。从院志上便知他是北京院初创的“四位元老”之一,只是与他很熟悉后才开始听他讲有关院史“故事”,他每每议到精彩时也很少提及自己,只有我们深究他才略说一二。

周治良副院长本身应算离休干部。1949年9月北洋大学建筑系毕业后其到当时北京院前身报道,面临新中国成立,通知他“十一”后办手续,从而由离休变成了退休。尽管是位退休老专家、老院长,自我在院科技处便与他有机会小聚,特别是更愿听他讲设计院的历史,从“十大建筑”到十三陵水库,从首都体育馆讲到十一届亚运会乃至当时正“申办”的奥运会。周院长是第十一届亚运会工程指挥部的副总指挥,又是中国申奥体育建筑的先行参与者,他同何振梁主席、马国馨院士等一道为中国成功申奥不懈努力。时任《建筑创作》主编的我,经常抓住机遇,在2000年至2009为奥运建筑做传播。其中的文章不仅北京院提供的多,更重要的是周治良率先垂范,不但自己写总结,谈体会,还将他手头的历届申办城市的资料提供出来,从而使我们办刊的内容丰富,不少资料是他刊所不曾具备的。

周院长看上去谦谦风度,不争也不吵,甚至不太大声音讲话,但他坚决支持一系列有关建筑文化与建筑评论活动:中国首届建筑摄影论坛暨五台山建筑摄影大赛,其中包括重走梁思成发现佛光寺之旅(2003年);杭州中国美术学院南山校区建成暨金华永康厚吴村考察(2004年);纪念中国营造学社成立八十周年暨留下中国建筑精魂研讨会(2009年);《义县奉国寺》首发暨中国近代木构建筑研讨会(2008年);风雅运河摄影大赛暨大运河历史文化展(2007年)等。此外,他十分鲜明地赞同要在建筑界展开建筑评论。周院长看上去是温和派,好像很中庸,但他爱憎分明,他一直倡导广开业界言路有益于广开人才之路,故他千方百计发现设计院中青年人才,不但献计献策,拾遗补过,还大胆决策、大胆用人。这样的例子院内外都有,在他谋划与重用下,一批建筑界英才都呈现在现当代中国建筑设计研究的平台上。此外,他一直横跨建筑、文博两大领域,在他的带领下,一大批院士、大师都自愿献身建筑文博事业中,他本人也在单士元、罗哲文前辈推荐下成为在这两个领域都极有威望的中国文物学会传统建筑园林委员会会长。

正是诚实的态度和大建筑视野使周院长的学品与人品成为有精神的遗产。在当下评介建筑先贤与大师的“标准”面前,要承认它们太过嘈杂或喧嚣,是难找到时代灵魂的落魄地,任何执着与诚实的态度往往成为现代史上的对立面,也可能不被正眼看。“乡愁”是现在用的越来越多的词,单从缅述讲乡愁是一棵没有年轮的树,永不会老去。愿我对周治良院长的回望,永远感动,情真心静,具象与意象交融生辉,教育自己也感染更多人,因为他既是领导,也是一位对新中国20世纪建筑遗产做出贡献的建筑师。