“记者”的前身与本身:晚清新闻从业者职业称谓之演变

2018-09-19周光明

周光明 唐 宇

一、前言

任何一个行业都有一套自己的行业术语,职业称谓是其中的一个重要部分,新闻业也不例外。在中国200年以来的新闻事业发展过程中,产生了无数个职业称谓,其演变的总体情形是非常复杂的。为此,笔者选取近代新闻业草创期的一个特定时段,有先易后难的考虑。当时出现的一批职业称谓,既与中国传统社会血肉相连,又时常沐浴着异国他乡的风风雨雨。但是,正在曙光初露、晦明未定之际,那些职业称谓总是影影绰绰,具有一种独特的审美效果。

其中,“记者”的出现是一个闪光的时刻。现有研究表明,用来指称新闻从业者的“记者”现身于19世纪90年代初,无论是通过黄遵宪的《日本国志》的渠道,还是通过美查所创办的《申报》的渠道①,似乎“记者”都不可避免地携带着日源外来词的色彩,但却不能简单地将“记者”视为一个和制汉语词汇。事实上,中国本土已经酝酿多时,呼之欲出,甚至可以说“记者”的种子本就在中国。那么,它的出现究竟有何玄机,值得深入探讨。

现行的中文工具书(包括专科辞书)在对“记者”的解释中一般都分狭义与广义,或指采写新闻的专业人士,或为从事采、写、编、评、摄的新闻工作者之统称。不过,在漫长的历史演变中,辞书的定义只是暂时将某个特定称谓的词义固定下来,从未有过一锤定音的企图。考察一个特定词汇的含义演变,首先应当克服关于这个词的种种成见,包括这个词的当代含义,而将其视为未定之物;它的当代含义只不过曾经是其中的一个选项。当它一旦从辞书中获得解放,这个词便立刻漂浮起来了。

本文考察的时段大致起于19世纪60年代。其时,尽管中国近代新闻业已开始了40余年,但在起步阶段,留下的有关职业称谓的材料极少。讫于19世纪90年代,大致截至戊戌变法时期。因为在梁启超时代,“记者”将成为流行词,涉及问题更多。笔者主要使用19世纪的第一手文献,包括当时的报刊文章、最早的一批英汉辞书以及几种晚清外交官的日记。其中,外交官们对国外新闻业的观察给研究正在发育中的中国新闻业的职业称谓之演变提供了重要的参照。

二、主笔

较早出现的职业称谓是主笔。1872年创办不久的《申报》称:“粤东旧有新闻纸馆之设……其主笔为黄平甫先生及王君紫铨。”并夸赞这两位主笔:“飞毫濡墨,挥洒淋漓,据案伸笺,风流蕴藉。”[1]黄平甫者,黄胜也,近代最早的留美学生之一;王紫铨者,王韬也。王氏其时正滞留香港,编写《普法战纪》,并为《中外新闻七日报》写稿。

主笔,也称“主笔之士”:如,“主笔之士虽系华人,而开设新闻馆者仍系西士,其措词命意未免径庭……欲矫其弊,则莫如由我华人日报始。”[2]也称“秉笔之人”:王韬在《论日报渐行于中土》一文中说:“顾秉笔之人,不可不慎加遴选。”同文前有“西国之为日报主笔者,必精其选,非绝伦超群者,不得预其列”。①该 文发表一般认为是1876年,但据最新的研究,应作于1875年下半年。参见萧永宏.王韬与《循环日报》:王韬主持《循环日报》笔政史事考辨.北京:学习出版社,2015:208.[3]

1879年,王韬在其《扶桑游记》中使用了“新闻主笔”一词:“冈鹿门偕栗本锄雲来。锄雲名鲲,字化鹏,号匏庵,今以字行,为‘报知社’新闻主笔。”[4]1878—1886年间,曾纪泽出任英法俄三国公使,在其日记中使用了“秉笔人”“主笔人”“主笔”,如:“费嘎洛新报馆秉笔人来谒,一谈。”[5]“景星引师坦达德新报馆主笔人见余,久谈。”[5]“费嘎罗新报馆主笔来,久谈。”[5]

主笔者,或为一人,或为多人。李凤苞于1876—1885年间出使德国。1878年10月李氏被邀参观当地一家报馆,在其日记中描绘了该馆编辑部的工作情形:“导见主笔者七友,皆绩学士也。各坐一室,类聚采访所得而选择之,删润之。”[6]

此前几年,中华印务总局在一则《本局布告》中就提出:“本局倡设《循环日报》,所有资本及局内一切事务皆由我华人操权,非别处新闻报馆可比。是以特延才优学博者四五位主司厥事。”[7]可能因为他们确实“才优学博”,曾纪泽1880年在其日记中,称这样的主笔为“博士”:“新闻馆写书博士傅兰西斯克密舍尔来,久谈……拜法国水师提督斐龙、巴西赴华副使穆达、新闻馆博士傅兰西斯克密舍尔,均不晤。”[5]

当然,王韬、黄胜等人对主笔业务素质的强调不乏自夸的成分,不过这是另一个问题,暂且不表。既有多位主笔,就会出现“正主笔”“总主笔”之称。《申报》在1873年初选录了一篇《香港华字日报》有关英国的报道,向内地读者讲述了泰晤士报馆的一则子承父业的故事:“总主笔低灵年六十矣,向者职司采访,以其父为正主笔,渐染有素,故于所著文字超卓不群,旋升为主笔。父死乃代其任,时年仅二十有八,为总主笔者前后三十二年。”[8]

拥有多位主笔,就形成了最初的编辑部。事实上,中国近代最早的编辑部——“尊闻阁”已于19世纪80年代初正式挂牌。②胡道静在《申报六十六年史》中有记载:“编辑室中有悬额,题‘尊闻阁’三字,出钱塘吴泾(鞠谭)手笔,于一八八二年九月(清光绪壬午秋月)书。”参见胡道静.报坛逸话.上海:世界书局,1940:92.查申报数据库,“尊闻阁”此前曾以“尊闻阁主人”的名称出现过。

主笔,是主持笔政之略,也说“操笔政”“主笔政”,如“有置身通显曾任大员,洎乎解组归田,由报馆延主笔政者。”[9]不过,无论是“主笔”还是“笔政”,均非近代新词。“主笔”作为一种称谓,原是主持判案之意,是古代的一种法律用语。[10]“笔政”,《汉语大词典》解释其古义为“指旧时衙门里的师爷或掌管文书的吏员等”。“笔政”是“笔帖式”的别称[11],清初多用“笔帖式”。

不过,作为一种职官名称的“笔政”移植到近代新闻行业就变成了一项工作,如同“马政”“盐政”之类。但不管是“主笔”还是“笔政”,都给人一种刀笔之吏的想象,难怪清末民初的主笔或编辑,常被人呼为“师爷”[12]。其中转换的关键,笔者认为就在于主笔之人实为一种“两栖动物”,即他们可就馆为主笔,也可入幕为师爷。早期投身报业的,或为初通文墨的布衣,或是仅获初级功名的人士,多为秀才。[13]

此外,主笔也称“执笔者”:“……执笔者,申报馆。而称述者,则馆中之所谓友人也。”[14]也称“执笔人”:“……其混骂本馆既已亟矣,毁害本馆内各执笔人亦无以加矣。”[15]也称“执笔员”:“日本访事人云月前日皇谕令,度地宇都宫旧城址启建房屋,俾大阅后在此宴飨百僚,东历十月二十五号操毕,二十六号论功行赏,二十七号召集各将校贵戚、两院议员及输海防费者、纳税额巨者,以迄各新闻社执笔员,约二千人,于午后一点钟时与会。”[16]执笔员后简称为“笔员”:“近者帝国主义之声,洋溢于国中,自政府之大臣,政党之论客,学校之教师,报馆之笔员,乃至新学小生,市井贩贾,莫不口其名而艳羡之。”[17]

“执笔人”与“访事人”常相对应。如“高丽乱耗,言人人殊,本馆惟照录所闻以符新闻体例,其中是是非非,执笔人非目击身亲,固不敢妄为臆断也,昨长崎访事人来信,言之较详。”[18]又如“执笔人日坐斗室中,一切新闻皆凭访事人所报缀录报端,实实虚虚,乌能身亲目击?”[19]

三、访事人

清末指代报馆从事采访活动的人士之名称,相当之多,如“访事”“访友”等等。“访事”做动词,同“探事”,如《申报》1875年7月5日的一则广告——《延友访事告白》;做名词,同“访事人”,详见下文。“访友”,也叫“访事友”,如“采访友人”“采访新闻之友”“访事之杭友”等,采访而为友,说明采访者非在编人员,其身份类似于今天的通讯员。下面笔者选择一组三字词,按时间顺序,稍加说明。

“探事人”:“……此皆探事人道听涂说,不究根抵所致。”[20]

“探事者”:“……本馆另有探事者记录,并非原手,以致前报所列不符,因并及之。”[21]

“访事人”:“顷阅汇报,辨正索负被殴一节,又云访事人先后报来,同称目睹。”[22]

“访事者”:“昨报有李姓在法公堂控追丝价一案,因访事者传讹,今特更正。”[23]

“报事人”:“……报事人皆讹瑞为英。本馆偶不加察,致有舛误,兹特更正,阅者鉴之。”[24]

“采访人”:“海防采访人递来消息云:法人自得河内以来……”[25]

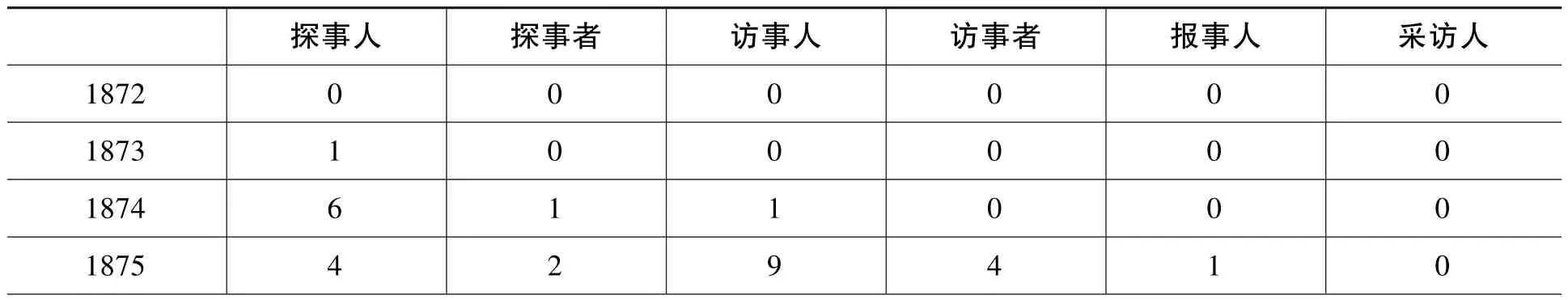

笔者通过《申报》数据库,选取1872—1893年①选取1893年作为时间下限,是因为具有近代含义的“记者”一词1893年在《申报》上首次出现,详见后文。为考察时段,得出上述三字词在当时的使用情况,见表1:

表1 “访事人”相关称谓在《申报》数据库中的使用情况

续表

由表1可知,“访事人”是此间使用最多的一个词语,具有相当的代表性。

1890年,当时有位报人做了一篇六七百字的论说文,名曰《报馆访事人论》:

某尝与友人戏曰访事之职始于虞朝。曰:何如?曰:大舜询于四岳,明四目,达四聪,以天下之耳目为一己之耳目,是访事之广焉者也。友人笑曰:执事以小比大,无乃太甚乎?曰:否!今泰西著名报馆如法之斐伽罗、英之戴末斯、美之爱辣伊,日出报章十余万纸,馆主之富为当道所趋,承其访事之士,大都精文学,善辞令,出身清白,识见优长,每岁薪水之丰,较邑宰鹤俸过之无不及。……予所以作是论,登诸本报,盖为能善访者贺,而为不善访者陈管见也,彼其知我罪我,听之而已。[26]

此文将访事一职追溯至上古尧舜时代,虽不无勉强,但也并非毫无道理。文中提到供职采访的“访事之人”“访事之士”“访事诸君”,以“访事人”之名较为正规。报馆工作者分主笔(“主笔诸君”)与访事人(“访事诸君”)两类,也反映了当时新闻采访业务的增加,访事人的作用越来越大的事实。

除了“访事人”之外,还有“采访使”等名称。笔者以张德彝的几部《述奇》为例。1866年,同文馆学生张德彝随旗人斌椿、洋员赫德游历欧洲,著有《航海述奇》四卷,其中《英国日记》部分,介绍了当时英国新闻业的情况:

日有二百余人,在城市寻访事故,至酉刻齐集,各述新闻,抄录刷印。其伦敦城内,除新闻事外,是日居民生死,男女嫁娶,远近迁移,铺店开闭,大小事故无不悉备,虽官阃之事,亦并记之。

至各国之事,惟新奇骇听者始记,余皆不录。[27]

此后,他开始给这些人命名:

“新闻纸使”:“有新埠新闻纸使来此,挽明同其入厨,看华人造饭,将所用刀勺、菜蔬,悉以铅笔约略绘之,询以何名?如何用法?明遂逐一答之。其人拜谢而去。”[27]

“新闻局之采访使”:“初五日丁巳,终日阴雨。亥初,随志、孙两钦宪往克洛佛家赴会。彼系英国新闻局之采访使也,侨居巴里,搜辑新闻。每届礼拜,往伦敦送信一次。”[27]

“新报局采访使”:“同俞惕庵街游,遇前在巴里相会之合众国人高富尔,自言七月前移此,镇日搜罗新闻,现居哈杂巷第四号。询之,始知为伦敦新报局采访使也。”[28]

“新闻纸局使”:“(入议政院听论事)楼正面列新闻纸局使,多人执笔记事。”[29]

张德彝多用“某某使”来命名,可能与他的外交官身份有关系。当然也不排除他熟知采访使的典故。总之,“使”具有较为浓厚的官方色彩。

至于访员,也顺便说几句。关于访员与记者的关系,说访员为记者的前身勉强可以成立,但说“访员”为“记者”的前身则不妥当。用于指称新闻工作者的“记者”首见于1893年《申报》,此前没有检索到同一指称的“访员”用例。①用 于指称新闻工作者的“访员”一词直到1904年才出现在报刊上:“《访员云集》欧美各报最重访事,其访员不惮越重洋冒大险,以尽其义务,月俸所入,类逾千金,故争以长耳飞目,竞分秒之时间,探录世界新闻,电书络绎,以告记者,阅报者亦靡不以某报之迟速而去取焉。”各国新闻.北洋官报,1904(217).

不过,“探事”“访事人”也并非近代新词。探事、访事人之职务可以追溯到宋代的劄探人,当时有所谓内探、省探和衙探之分。“访员”“采访员”亦然,他们原本是一些喜欢打听消息的人士,类似侦探和线人。如,“至署中访事之人,亦须考取,考法与按察司略同。访员访查犯罪之人,呈报公堂,以凭提究罪犯,定案后,归其承办。”[30]此处的“访事之人”与“访员”同义,指检察官。又如,“张学宪采访员节表其事曰雁节鹤龄。”[31]此处的“采访员”,即官方的“采访使”。近代新闻业兴起之后,这些职业称谓也随之扩散到了新的领域。

四、记者

“记者”在中国古典文献中就曾出现过,它有一个义项为“作记的人”。[32]这与近代的“记者”之生成有一定的关系,但严格地说,“记者”是一个近代新词,早在19世纪30年代就曾现身,传教士郭士立称记性好的人为“记者”②“亚耳达革耳革名称记者,因其善记性故也,在位四十六年。”[33],这种用法,类似于“御者”“行者”“读者”。作为新闻从业者职业称谓的“记者”,则迟到19世纪90年代初才登台亮相。1893年《申报》刊登了一则日本报道:“日本来函云:阳历七月十四号午后三下钟时,东京亚细亚协会及地学协会各员设筵帝国虾台鲁大餐房……翌日,东京各日报社记者又宴于芝山红叶馆,花飞钏击,别具风流。”[34]黄遵宪在描绘日本茶会活动时使用了“新闻馆记者”:“东酬西酢,甲询乙咨,巡檐倚柱,若有所思,新闻馆记者也。”[35]这也是近代含义的“记者”在汉语中较早的一个用例。③目前,学界关于此用例的出现时间有1887年、1890年、1895年三个说法,笔者较倾向于1895年说。以上两个用例,皆显示了“记者”的日源性特征。日本方面,用以指称新闻从业者的“記者”(きしゃ)一词,在幕末已经出现。[36]关于日本19世纪中后期“记者”一词使用的详细情况,笔者另有专文探讨。不过,“记者”一词在本土的演变并非“空中鸟迹”(章太炎语),以下笔者从“记者”的近代词义与词形两方面稍加考察。

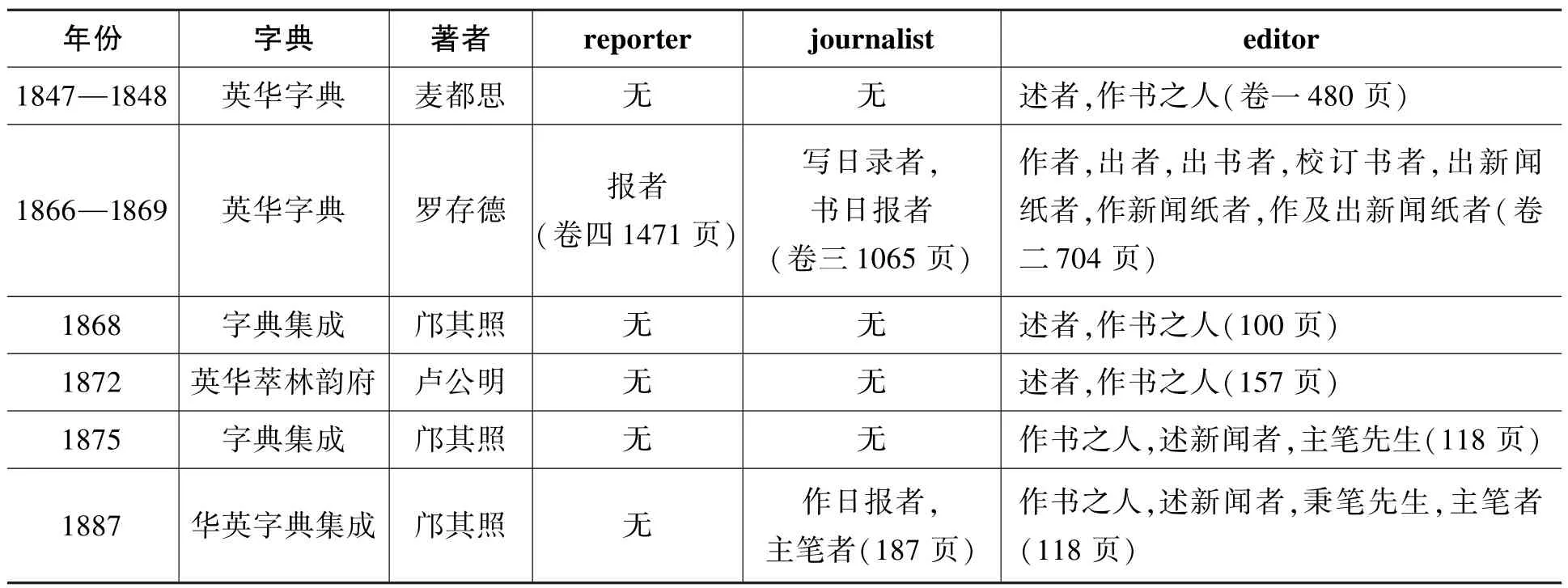

关于词义方面,笔者想看看“记者”是如何与新闻工作发生关联的。为此,笔者查阅了19世纪最早的英汉双语词典,希望找到reporter与记者之间的关系。笔者选择其中与新闻从业者密切相关的三个英文词汇(reporter、journalist、editor)④reporter、journalist、editor现今分别被译作:记者、通讯员;新闻记者、新闻工作者;主编、编辑、校订者、审校者、剪辑员、剪接师、记者、编辑、编者、编辑程序。笔者还查阅了correspondent、writer,但其释义与新闻工作关系不大,故略去。,当时的汉译情况如表2:

表2 新闻从业者相关称谓的汉译情况

罗存德将“reporter”解释为“报者”,看似与今天的“记者”较为接近,但查该辞书中对其词根“report”的解释为“报,禀,禀报,伸禀,复,伸,报知,报告”[37],可以发现此处的“报者”实际上是指“禀报之人”,并非“日报工作者”。

比较邝其照所编纂的《字典集成》三个版本,可以体察到那20年间新闻业或新闻界的一些变化。在1868年的版本中,这三个词都未与新闻工作产生关联,但在1875年版中,editor除了有“作书之人”含义之外,还被译为“述新闻者、主笔先生”,已经具有新闻从业者的含义了。reporter在邝其照编纂的三个版本《字典集成》的“字典”部分均未被收录,却出现在附录的“杂字撮要”部分。其中,1875年版中,editor与“新闻主笔人”对译;reporter与“探新闻人”对译。[38]1887年版中,editor(one who superintends,revises or prepares a work for publication;the conductor of a newspaper,journal,magazine,&c.)与“纂修书籍人、日报馆主笔人”对译;reporter(one who reports proceedings of public meetings,speeches,news,&c.,for the newspaper)与“探新闻人”对译。[39]

可以说,随着新闻业的不断发展,此时的reporter不再仅仅是“报者”,而具有了新闻采访者的含义,但这一概念尚未词化,因此使用了“探新闻人”这一短语。1887年版中,journalist被译为“作日报者、主笔者”,而editor同时也有主笔者的含义,这是否可以说在邝其照看来,journalist和editor的职责有一部分是重合的呢?考虑到当时的新闻业具体情况,“主笔者”应当是“作日报者”与“述新闻者”的同义词。至于reporter与“记者”之间形成明确的对译关系,那要到20世纪头十年。[40]

关于词形方面,在指称新闻从业者的“记者”出现之前,已有若干非常接近的词汇,下面按时间顺序,列举几种。

“记事者”。1876年,《万国公报》有一则关于英国皇室的报道:“英大太子出游之时,经过希腊、埃及两国,回轮时由印度日斯巴尼亚、葡萄牙等国经过,有著书之大手笔名陆色者随侍左右,沿途笔记。大太子之起居一切等事随时录送太吾士报馆刊印,即时势报也。兹已汇集成书,另为一卷,约于西历十月间发印云。”[41]此处的“记事者”指的是文中“著书之大手笔名陆色者”,虽说“沿途笔记”之目的是为了汇事成书,但其中也提及随时向泰晤士报馆提供稿件,不过此人是否由泰晤士报派出则不得而知。

“记事人”。1878年,李圭在《环游地球新录》中介绍英国的议院时,指出记者可到会旁听:“有楼甚明敞,许众民登楼听议。各新报馆记事人,亦在楼静听记录。”[42]法院审判时,也允许记者旁听,李圭称其为“新报馆记事者”:“旁一桌坐三、四人,为新报馆记事者。”[42]

“记事之人”。“其与于论事之列者,一为主政兼兵部大臣若诗特,一为驻劄美国公使,一为总统赫兰,一为都统赫兰及新闻记事之人,酌商三四点钟时,言论甚繁,兹仅将其要旨录出。”[43]

1887年,《申报》在一则日本报道中,也使用了“记事者”这一称呼:“长崎创设铁道以达佐世保港,业经政府准办,……次日长崎县委员复设宴于一日亭,款待各委员并请各新闻馆记事者,珍羞罗列,款接殷勤,深冀其相助为理云。”[44]

从以上的用例可知,从词形上讲,“记者”明显是从“记事之人”“记事者”演变而来。不过,无论是“记事人”还是“记事者”,一定是要附属于新闻媒体的。因此可以说,通过与“新闻”“新报馆”“新闻馆”等词汇绑定之后,“记者”的含义才会窄化,其专业含义才能逐渐明确下来。

五、结语

为什么“记者”一词会在19世纪90年代初出现呢?按理说,中国当时的新闻界既有主笔系列,又有访事人系列,新闻从业者的职业称谓并未陷于无词可用的窘境。笔者认为,首先,“记者”一词比较新潮。此前无论是主笔系列还是访事人系列,大多为旧词,基本上属于沿用,也算是一种“异域借词”吧①需 要补充说明的是,最初的“记者”(包括其前身“记事者”等),较多地出现在《万国公报》《申报》的相关报道中。19世纪中后期,外国人在华所办的中文报刊,就一直比较重视国际报道,这个因素似乎也不应被忽视。。这种情况在晚清比较常见,比如“律师”从“讼师”“状师”而来[45],“政治家”从“国士”而来[45]。最初“记者”只是零星出现,稍后的戊戌变法时期则明显活跃起来。乍一看它像是来自日本,不可避免地成为了维新思潮中的一朵浪花。当时的一位报人谈到日本新名词的流行,列举了“柳隧”“榴弹”“御料理”等新词,“记者”也在其中,认为这些日本新名词“能去俗而近雅”,故而颇受欢迎。②“报馆执笔人谓之记者,此语出自论语朱注,盖谓其借以纪事也。”[46]

其次,“记者”可作为统称。最初在报刊业务简单的时候,有一主笔就够了。此后,主笔由一而多,甚至出现了编辑部,但“主笔”仍可作为一个统称。随着各类访友的频频招雇,报馆的工作关系形成了“主笔—访事人”的二元格局,这在《报馆访事人论》中已经很清楚了。新的统称成为必要,尽管并不十分迫切。此时作为统称的“报人”③关于此时“报人”的含义,参见周光明,凌昱.“报社”源流考.出版科学,2017,25(6):121-124.“新闻家”④首见于1903年的松本君平《新闻学》中译本:“谚曰:文如烹鲜,此乃新闻家之格言,可以铭之于编辑室。”尚未出现,“新闻人”“新闻工作者”则出现得更晚。事实上,从19世纪90年代初开始出现的各种“记者”中文用例中,并不能确定“记者”专指主笔还是访事人,结合具体语境,两者兼而有之的情况似乎更多一些。就像最初的“新闻馆书记”(1879年)⑤曾纪泽在其出使英国日记中曾这样描绘议会:“申正,偕清臣赴议政院,坐听议事。先观下院,主议者中座,议绅列坐两庑,百余人。新报馆书记环坐后楼,观议者环坐前楼,绅士争竞与喝采之声,甚为喧嚷。”[5]一样,它既可以指称主笔,也可以指称访事人。

中文“记者”一词,古已有之。但它的古义只是为近代中文“记者”含义的生成提供了一定的语义基础,两者之间其实并无必然联系。郭士立将善记者名之曰“记者”,可谓神来之笔!这一用例也提醒大家,“记者”与新闻工作之间,绝不是今天所认为的那种理所当然的关系。在承认“记者”的日源性特征的同时,不应忽视“新闻馆记事者”与“新闻馆记者”之间的关联,它们之间其实仅有一步之遥。在理解“记者”的近代含义时,还应注意它曾为“新闻馆”“新报馆”等表示媒介关系的一些词汇所绑定,正因为如此,中文“记者”一词的含义才会窄化,形成它的专业含义,此时它等同于“新闻记者”。

中文“记者”一词,作为职业称谓,有其自身的局限性。“记者”的用名一旦确定,其中的“记”字,就不能再用“访员”之“访”,或“编辑”之“编”替代了,某种意义上讲,它也就淡化了“采访”与“编辑”的工作。但未尝不可说它也独具优势,它既可以是reporter,也可以是writer。民初著名记者黄远生提倡“记者四能”:脑筋能想、腿脚能奔走、耳能听、手能写[47],这样的业务素养是既能做主笔,也能做访事人(访员)的。但是,作为新闻从业者职业称谓的“记者”,其中文名称之优劣互现,也预示着它的词义演变将具有一个不十分稳定的未来。