基于治未病理论辩治血虚风燥型慢性湿疹的随机对照研究

2018-09-18张颖纯

张颖纯

(大连市皮肤病医院,辽宁 大连 116000)

慢性湿疹是临床常见的皮肤病,有易反复、难治愈的特点,近年来发病率呈上升趋势[1],反复的皮肤瘙痒及皮损严重影响人们日常生活。其发病机制尚未完全清楚,目前西医多采用糖皮质激素及免疫调节剂,此方法虽具有明显的抗炎作用,但药后易复发,且不良反应大。而中医几千年流传至今的治未病思想恰好为反复发作的慢性湿疹提供了临床新思路,在有效治疗的基础上尽早进行预防复发的干预治疗,将会降低复发率,并延缓病程的进一步发展,改善和提高患者预后[2],本研究基于中医治未病理论,采用生活方式干预联合常规中西医结合方式治疗血虚风燥型慢性湿疹,观察疾病的临床疗效、症状改善、湿疹皮损面积及严重程度指数评分法(EASI)等方面,同时通过观察治疗前后皮损组织中核因子(NF)-кB、热休克蛋白 70(HSP70)水平,探究生活方式干预联合常规中西医结合方式治疗慢性湿疹的机制,探讨其临床意义。现将临床观察结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 100例研究对象来自2016年2月—2017年7月在本院皮肤科治疗的慢性湿疹患者,本研究纳入患者64例。将纳入研究的患者进行编号,通过随机数字表法分为2组,对照组30例,男 18例,女 12例,年龄 35~62岁,平均(51.36±9.22)岁,病程 5~10年;观察组 34例,男 17例,女17例,年龄 37~65 岁,平均(57.65±6.76)岁,病程 4~9年。各组年龄、性别、病程组间比较差异无统计学意义(P>0.05),可以进行临床研究比较。

1.2 诊断标准:

1.2.1 西医诊断标准 参照《皮肤科疾病临床诊疗规范教程》[3]:皮疹的特点一般多呈对称分布、反复发作,自觉症状为瘙痒、剧痒感。患处皮肤浸润增厚,颜色变成暗红并伴色素沉着。

1.2.2 中医诊断标准 参考《中医病证诊断疗效标准》血虚风燥型湿疮的诊断标准[4]:湿疹皮损局限,边界较清;皮损处表面皮肤粗糙,或有苔藓样改变,多呈褐色,常伴抓痕、痂皮等;症状多为阵发性瘙痒,时轻时重,反复发作;血虚风燥病久,可有剧痒,皮部见色素沉着,或粗糙增厚,全身症状可伴口干不欲饮,纳差,腹胀,舌质暗淡,苔白发干,脉弦细。

1.3 纳入标准 ①年龄35~65岁;②符合中西医诊断标准;③湿疹每年发作次数>3次;④血常规可见升高的总免疫球蛋白和嗜酸性粒细胞,淋巴细胞减少;⑤既往食物过敏史、变应原过敏反应;⑥划痕反应迟钝;⑦受试者签署知情同意书。

1.4 排除标准 ①对中药过敏者;②皮肤病变加重合并局部感染患者;③近段时间出现腹泻症状;④1个月内有激素用药史的患者;⑤智力、精神障碍者;⑥有可能影响药物吸收的胃肠病变或胃肠手术病史者;⑦酗酒或吸毒;⑧妊娠或哺乳期妇女。⑨不同意参与本研究观察。

1.5 剔除与脱落标准 剔除标准:①误诊或误纳的患者;②无检测记录患者;③服用影响实验有效性和安全性评估药物的患者。

脱落标准:所有填写知情同意书并进入试验观察后,退出试验,没有完成试验的患者,均为脱落病例。

1.6 方法

1.6.1 治疗方法 对照组采用常规西药+中药方剂口服治疗,西药采用盐酸西替利嗪片(国药准字H20000138)10 mg,1 次/d 口服,中药方剂根据“治风先治血”理论采用当归饮子合当归补血汤加减,药物组成:生地 20 g、当归 20 g、白术 10 g、防风 10 g、荆芥 10 g、夜交藤 10 g、制首乌 15 g、鸡血藤 10 g、白藓皮 10 g、黄芪 10 g、桑寄生 10 g、陈皮 10 g、刺蒺藜15 g、白芍 10 g、石斛 10 g、甘草 6 g、全蝎 3 g、蜈蚣2条;观察组在对照组的治疗基础上对患者进行预防性生活方式干预治疗,包括:戒烟:逐渐减少吸烟次数,丢掉香烟、打火机,餐后喝水、吃水果或散步;限制饮酒:逐渐减少饮酒次数与饮酒量,多吃富含维生素和蛋白质的蔬菜水果,给予戒酒者关怀与鼓励;进行适当体育锻炼:每天慢跑20~30 min,可在中间安排1~2次休息;调整饮食:合理分配一日三餐的食量,荤素搭配适当,不挑食和偏食,不暴饮暴食;控制体质量:控制饮食量及合理膳食,治疗后每1周称1次体质量并记录。治疗时间为6个月。比较2组治疗前后的疗效、复发率、中医症状改善、湿疹皮损面积及严重程度指数评分法(EASI)、临来生化免疫学指标、皮损组织中NF-кB、HSP70的水平变化。

1.6.2 标本采集及检测方法 标本采集方法:免疫学指标:清晨空腹(禁食10h以上)采集静脉血4mL,置于抗凝管中,4℃5 000转/min离心10 min后分高血清,低温冷冻保存,集中进行检测。经治疗后再次采集静脉血,方法同前。皮损标本采集:将加Trizol后的皮损冷冻匀浆:在15~30℃的Eppendorf管中孵育5 min,加氯仿后密封用力摇动管20 s,原温度继续孵育5 min,置于离心机4℃12 000转/min离心15 min,离心后将管上层水相倒入新管中,加异丙醇孵育10 min后再次离心10 min,弃上清,用75%乙醇洗涤沉淀1次,4℃6 500转/min离心5 min,在-60℃环境中保存备用。

标本检测力法:T淋巴细胞亚群CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+检测采用双抗夹心酶联免疫吸附(ELISA)法,试剂盒由上海朗顿生物科技有限公司提供:皮损组织中NF-кB、HSP70水平检测:标本中加组织细胞蛋白提取液,冷冻匀浆后放入EP管中,4℃1 200转/min离20 min,取离心后上清液放入另一管中冰浴10 min使细跑肿张。取上清加样、电泳、转膜、封闭、洗膜后加入HSP70、NF-кB单克隆抗体(1∶400),12 h后洗膜5 min 2次,加辣根过氧化物酶标记的二抗(1∶1 000),37 ℃孵育 1 h,洗膜 5 min 2次。加化学发光底物孵育,暗室、胶片感光,凝胶成像分析仪、软件分析并读取灰度值,以β-actin为内参照。

1.7 疗效判定标准 临床疗效评价:参照《中医病证诊断疗效标准》[4],疗效标准分为明显有效、有效和无效。以(显效例数+有效例数)/总病例数×100%计算有效率。

EAST评分[5]:按照4级评分标准来评估患者的皮肤症状和体征、包括皮损的面积、皮损处的红斑、丘疹、糜烂渗出、水疱。

中医症状症候评分:参照《中药新药临床研究指导原则》[6]和《中医诊断学》[7]标准制定评分标准,中医症状评分具体细则:评分越高,代表症状越重。如瘙痒症状:①无症状计0分;②瘙痒症状发作次数少,不影响生活记1分;③瘙痒症状时有发作,生活轻度受到影响记2分;④剧烈频繁发作,严重影响生活记3分。

1.9 统计学处理 观察所得数据由SPSS20.0统计学软件进行分析与统计。计量资料以均数±标准差(±s)表示,2组比较用 t检验。计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

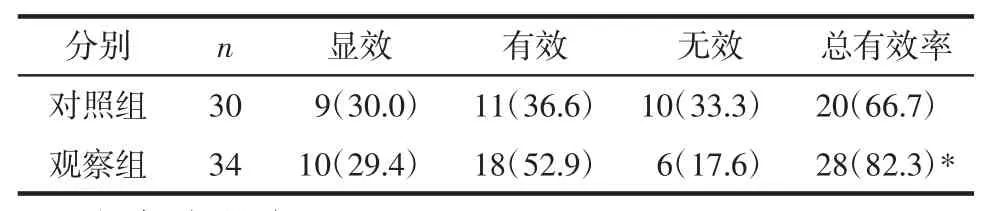

2.1 临床总有效率 治疗后,观察组总有效率为(82.3%),对照组总有效率为(66.7%),观察组总有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组治疗后临床总有效率对比表 例(%)

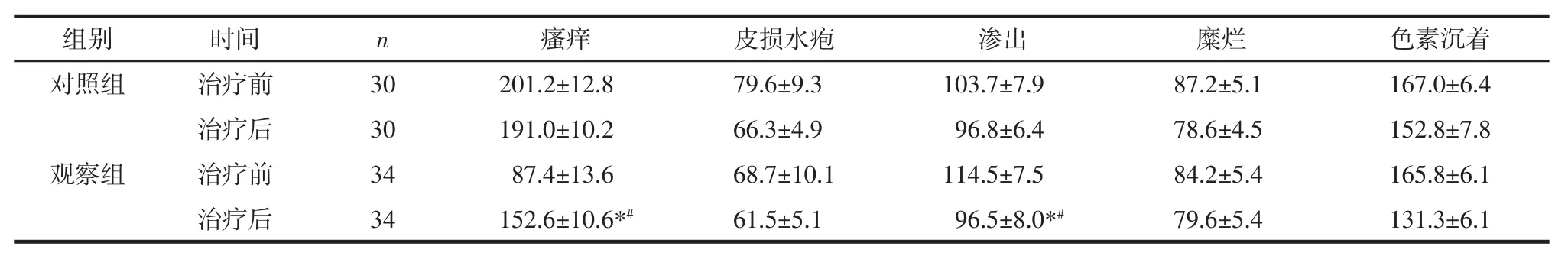

2.2 中医症状评分 2组患者经治疗后,症状均有改善,组内比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组症状评分明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

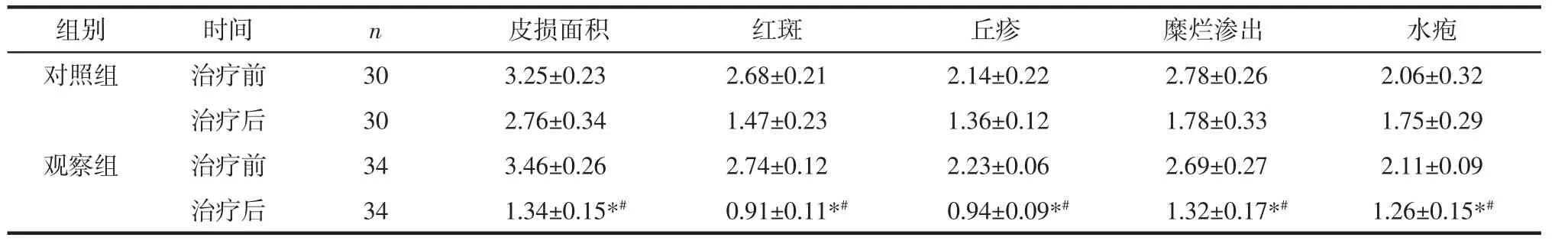

2.3 EASI评分 2组患者经过治疗后皮损症状与体征均有显著改善,观察组改善更为明显,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表2 2组治疗前后中医症状评分结果 (分,±s)

表2 2组治疗前后中医症状评分结果 (分,±s)

注:与治疗前组内比较,*P<0.05;与对照组组间比较,#P<0.05。

?

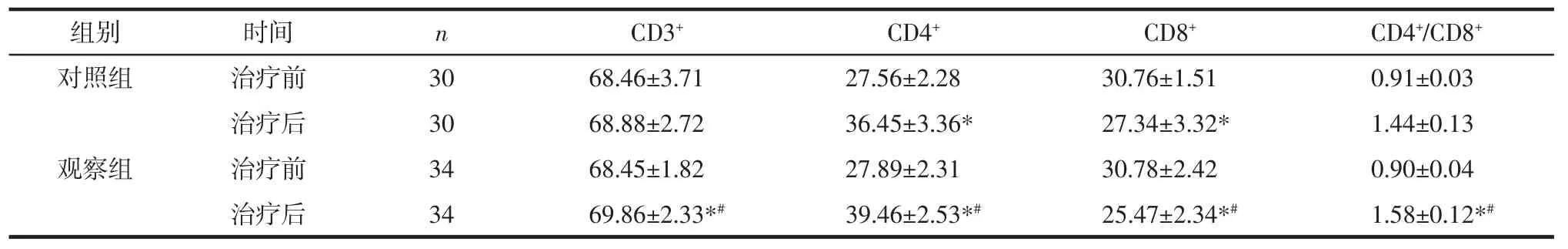

2.4 基础实验室血清免疫学指标 治疗后对照组和观察组血清免疫学指标为均有改善,差异有统计学意义(P<0.05),观察组改善更为明显,差异有统计学意义(P<0.05),见表 4。

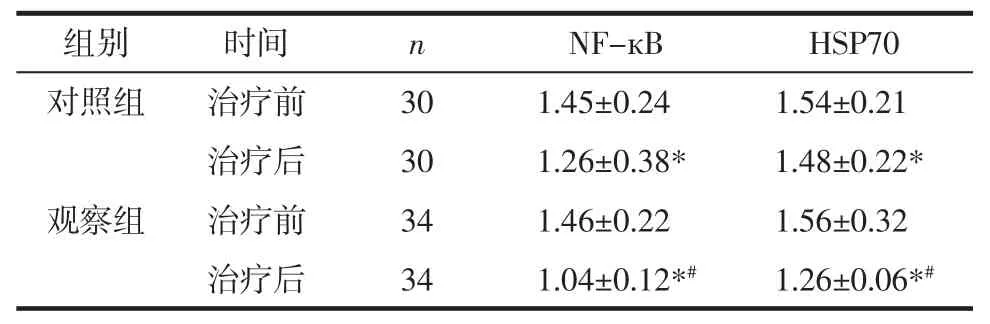

2.5 皮损组织中NF-кB、HSP70水平 对照组和观察组的NF-кB、HSP70经过治疗后水平均下降,2组组内比较差异有统计学意义(P<0.05),组间比较差异有统计学意义(P<0.05),见表 5。

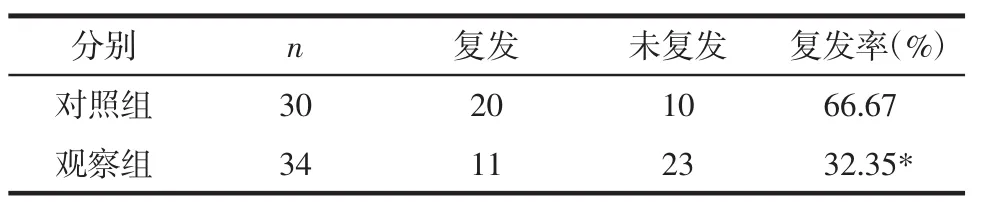

2.6 复发率比较情况 治疗后,观察组复发率为(82.3%),对照组复发率为(66.7%),2组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表 6。

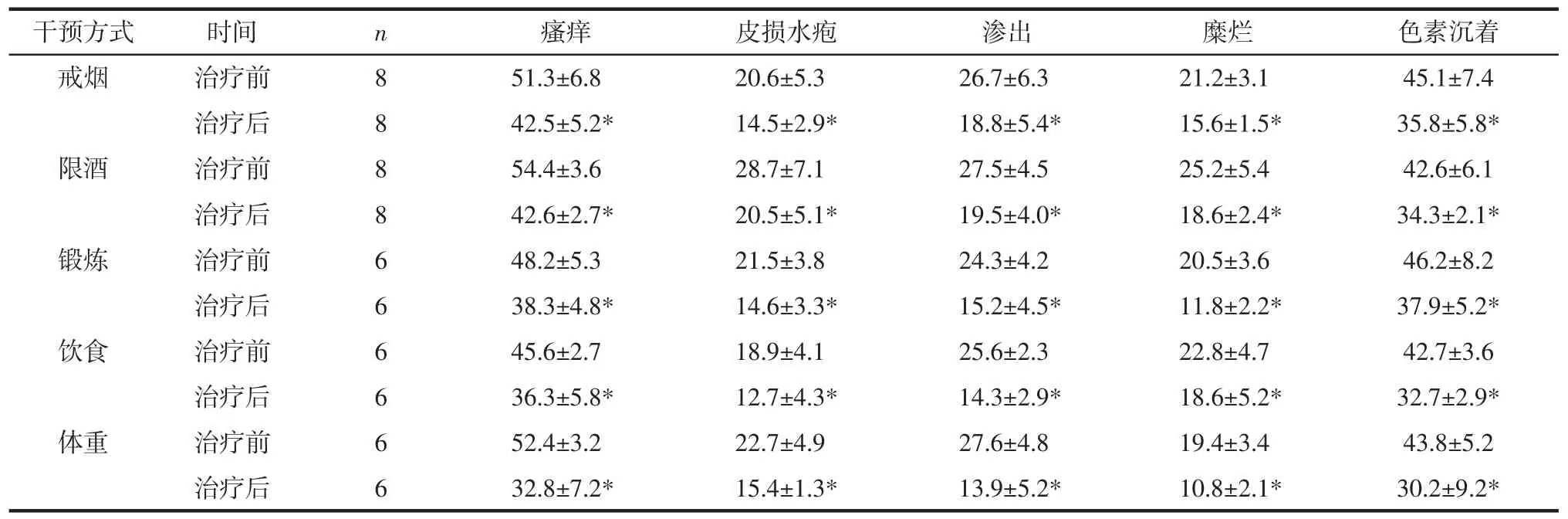

2.7 观察组中不同生活方式干预治疗前后比较见表7。

表3 2组患者EASI评分结果 (分,±s)

表3 2组患者EASI评分结果 (分,±s)

注:与治疗前组内比较*P<0.05;与对照组组间比较,#P<0.05。

?

表4 2组患者血清免疫学指标结果比较 (%±s)

表4 2组患者血清免疫学指标结果比较 (%±s)

注:治疗前组内比较,*P<0.05;治疗后与对照组比较,#P<0.05。

?

表 5 2组患者 NF-кB、HSP70的比较 (mRNA 表达,±s)

表 5 2组患者 NF-кB、HSP70的比较 (mRNA 表达,±s)

注:治疗前组内比较,*P<0.05;治疗后与对照组比较,#P<0.05。

?

表6 2组治疗后复发率对比表 例

3 讨论

湿疹是一种临床常见皮肤病,临床以瘙痒、丘疹、渗出、脱屑、增厚等为常见症状。中医把湿疹归于湿疮、浸淫疮等范畴,并就不同发病部位予以相应疾病名称,认为其发病是由风、热、混邪等阻滞肌肤,蕴久损伤阴血,继而生风化燥,肌肤失养而发病,治疗多采用健脾除湿、滋阴养血、清热和营之法。西医认为其病因复杂,发病机制尚不清楚,可能多与内外激发因子引起的变态反应有关。HSP70是一种可以被各种刺激诱导的热应激反应标志物,对机体有保护作用[8],其作用机制可能与其能够稳定NF-кB复合体、阻止NF-кB活化、减少炎症介质的产生有关[9],NF-кB是一类蛋白质的总称,参与炎症反应基因的表达与调控,从而影响炎症进程,在各种炎症因子的刺激下,NF-кB活性增加,促进多种炎症基因的转录[10]。NF-кB、HSP7O能够趋化和活化体内炎症细胞的活功,使T淋巴细胞的亚群(CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+)聚集于皮损炎症反应部位,同时激活产生各种炎性因子,促进皮损组织损伤反应过程,能够反应皮损症状与体征的严重程度治疗效果[11]。本试验观察可知,经治疗后2组患者NF-кB、HSP70水平均显著下降,且观察组下降更明显(P<0.05),实验血清免疫学水平均有改善,且观察组改善更明显(P<0.05),提示皮损组织中NF-кB、HSP70水平变化可以反映慢性湿疹的严重程度及预后。

表7 不同生活方式干预治疗前后比较 (分,±s)

表7 不同生活方式干预治疗前后比较 (分,±s)

注:与治疗前组内比较,*P<0.05。

?

“圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也”,早在《内经》中就提出了治未病的思想,相当于现代医学提出的未病先防,既病防变的思想,正气贯穿人体始终,扶正气是治未病的关键[2],也是防止疾病传变的原则。中医认为未病先防重在调情志,使人体内阴阳平和、阴平阳秘;既病防变重在预测疾病发展方向,从而提前采取措施防止进一步病变[12-13]。阴虚血亏是血虚风燥型湿疹的发病基础,贯穿疾病始终,凤邪是发病条件,血瘀是病理产物,湿邪是重要致病因素,三者相互影响,使疾病反复发作,缠绵不愈。中医方剂治疗以健脾除湿、滋阴养血、清热和营,采用当归饮子合当归补血汤加减而成,根据现代药理研究表明[14]该方有降低血液黏稠度及改善血液循环的作用,其中君药黄芪的药理作用体现在抗炎、调节免疫、抑制血管内皮增生等方面。方剂在当归饮子、当归补血汤基础上加减活血行气袪风的作用,通过“治风先治血”及治未病理论,顾护正气调节阴阳平衡来预防及降低慢性湿疹的发病率。而治疗机制可能为其通过调理人体整体机能状态达到健康平衡水平,参与并降低了NF-кB、HSP70介导炎症反应加剧作用,抑制炎性因子释放,改善了皮损组织内局部内环境,从而起到缓解症状、减缓进程、降低复发率的作用。本研究基于治未病理论,采取适当的生活方式干预来顾护患者人体正气,并结合药物治疗,一方面提高临床疗效,一方面降低慢性湿疹的复发率。临床观察结果表明,通过治未病理论对血虚风燥型慢性湿疹辨证论治疗有效率高,症状改善明显,有效延缓了湿疹的病变过程,降低了湿疹的复发率。通过戒烟、限酒、适当锻炼、调整饮食结构、控制体质量等生活方式干预后可以明显改善湿疹患者症状,尤其以戒烟、饮食调整明显,评分显著下降,说明吸烟、饮食结构在湿疹发病过程中起到重要调节作用,因此药物治疗的同时,应嘱咐患者配合合理的生活方式干预治疗往往会显著提高临床疗效,体现了未病先防及既病防变的思想。

综上,根据治未病思想制定的生活方式干预联合中西医结合治疗血虚风燥型湿疹疗效更为显著,能明显改善患者症状,降低复发率。其通过有效改善患者生存质量,调节T淋巴细胞、NF-кB及HSP70水平来提高免疫系统功能等达到既病防变的治疗目的。